朱元璋为何没有责成朱允炆继续完成迁都?他有留下迁都的遗命吗?

朱元璋这辈子就喜欢折腾,40岁建立了大明王朝,先后两次打算迁都。第一次打算迁都凤阳,第二次打算迁都西安。可惜这两次迁都计划,全部都搁浅了。

定都南京,那是刘伯温老爷子给朱元璋算了一卦,这是他的龙兴之地,一定让他在这儿好好呆着。可是时间长了以后,朱元璋对家乡的思念实在是盖不住了,于是就动起了迁都的计划。

所谓富贵不还乡,如锦衣夜行一般,有了成就了,就应该回家显摆显摆,这也是当时朱元璋的心态,那么为什么这次迁都失败了呢?

迁都凤阳,不利于统治全国。在当时凤阳是个出了名的要饭之乡,真的是穷得叮当响,跟现在完全没法比。朱元璋小时候在这里先后饿死了父母兄弟,虽说这里生养了他,却也是他的伤心之地。

他建立了大明帝国以后,为了建设家乡,免除了凤阳地区的百姓多年的税收。这是什么概念呢?过去谁都不愿意嫁到凤阳来,可是现在谁都抢着嫁到凤阳来。

正如当年流行的那句话,宁要浦西一张床,不要浦东一栋房。现在再看这句话,是不是充满了讽刺意味?凤阳一眨眼就成了大明朝的北京和上海,有这个地方的户口,不管是医疗还是教育,那都是有特权的。

特权谁不喜欢?没有特权的人或许不喜欢,但是一旦他们有了特权,你让他们放弃,那可是绝对不可能的。凤阳的百姓对朱皇帝千恩万谢,各种利好传来,开发商们觥筹交错,房价一路飙升,立刻传言凤阳要成为都城了。随便一个政策,都能够改变千万生灵的命运,这就是权力的游戏。

不仅如此,朱元璋还真的动手修建凤阳城了,他动用了数十万民夫,弄来了大量建材,将凤阳在短时间内打造成了江淮流域最耀眼的一颗明珠。

可是迁都的计划搁浅了。为什么搁浅呢?洪武8年,大功告成以后,朱元璋从南京前往凤阳组织竣工验收。结果在这次竣工验收的过程中,朱元璋放弃了迁都凤阳的计划。

夏四月辛卯,幸中都。丁巳,至自中都。免彰德、大名、临洮、平凉、河州被灾田租。罢营中都。致仕诚意怕刘基卒。五月己巳,永嘉候朱亮祖偕傅友德镇北平。六月壬寅,指挥同知胡汝平贵州蛮。---《明史》

很多人不解,浩浩荡荡花费了那么多人力物力,为什么就这么放弃了呢?传言,刘伯温曾经告诉朱元璋,凤阳这个地方不适合当国都,格局太小,难以统治全国。

而且历代长久王朝,都没有在凤阳建都的。为此朱元璋犯起了嘀咕,他似乎觉得很有道理,就放弃了迁都。

迁都西安,因为太子朱标而搁浅。迁都凤阳的计划落空以后,凤阳的百姓们都傻了眼了,CBD的学区房屯了一套又一套,结果你告诉我不迁都了?炒房客们全都崩了。

一个政策可以让千万人疯狂,一个政策,也可以让千万人哭瞎。显然朱元璋朝令夕改的行为,伤透了凤阳百姓们的心。

不过基础建设还是搞起来了,而且朱元璋依旧免除当地的赋税,他们依旧还是香饽饽,只要没有参与炒房,那都不碍事。

此后朱元璋在南京老老实实地呆了很多年,在洪武24年的时候,他做了一件事,再次将迁都的事情提上了议程,这老朱是有多不待见南京啊?金陵古城他不香吗?

你别说,还真的不香,南京作为六朝古都,全都是短命王朝,老朱给自己的子孙排字号的时候,已经排到了20代以后,南京镇不住他们老朱家啊。

朱元璋吩咐他的儿子朱标前往陕西西安视察工作,其实就是在为迁都做准备。西安是若干朝古都,又有现成的城池宫殿,稍微装修一下就能住了。

而且西安地处关中之地,定都这里,可以加强对西域和北方的掌控。因此朱元璋已经考虑迁都西安了。

二十四年八月,敕太子巡抚陕西。先是,帝以应天、开封为南北京,临濠为中都。御史胡子祺上书曰:“天下形胜地可都者四。河东地势高,控制西北,尧尝都之,然其地苦寒。汴梁襟带河、淮,宋尝都之,然其地平旷,无险可凭。洛阳周公卜之,周、汉迁之,然嵩、邙非有肴函、终南之阻,涧、瀍、伊、洛非有泾、渭、灞、浐之雄。夫据百二河山之胜,可以耸诸侯之望,举天下莫关中若也。”帝称善。---《明史》

但是洪武25年,从西安回来以后,朱标就一病不起了。紧接着朱标就去世了。这简直可真的哭瞎了老朱。

朱元璋花了半辈子培养的接班人,居然走在了自己的前头,主要原因就是因为他去巡视了一趟西安,你说他还可能迁都西安吗?当然不可能了。

迁都不是小事,朱允炆罩不住。朱标去世以后,朱元璋破天荒地将朱允炆立为皇太孙,让他继承自己父亲的位置,成为帝国的接班人。

可是迁都西安这件事,朱元璋再也没有敦促朱允炆完成过。毕竟西安是朱元璋的伤心之地,是他的丧子之地。

况且,当时朱元璋年事已高,迁都这项工程实在是太浩大了,不盯着恐怕会出问题,身体已经不允许他盯着了,所以他自己就放弃了。

至于敦促朱允炆,我认为是没有的。因为朱元璋知道,朱允炆是个孱弱的君主,他的性格随和善良,很难办什么大事。

做个守成之君尚且还凑合,让他做迁都这种大事,肯定搞不定。一旦有大量人表示反对以后,皇权的威严可就丧尽了。

为此朱元璋只希望朱允炆在南京好好呆着,做个安稳太平的小皇帝就行了。迁都是朱元璋的梦想,他不该把自己的梦想强加于子孙后代身上。老朱这觉悟,杠杠的。

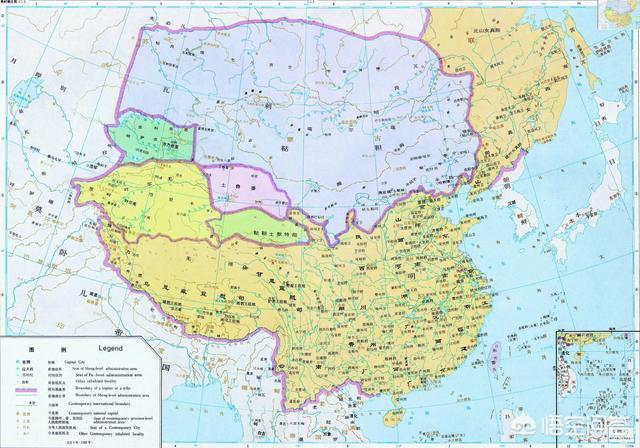

总结:迁都工作最后被朱棣给搞定了。谁也没想到,朱元璋死后4年,朱棣造反成功,夺取了皇权。这哥们觉得南京不利于防守北方,而且自己的大本营又在北方,所以他就选择了迁都北京。

事情还真的让他给办成了,老朱这辈子就想着迁都,可惜一直没能搞定这件事。反而在反叛的儿子手里,实现了这一计划。

朱棣去世以后,他儿子明仁宗朱高炽继位,朱高炽居然又想着要把都城迁回南京,还让儿子朱瞻基去考察一下。

好在朱高炽只做了8个月皇帝就挂了,要不大明的都城还真可能再次落在南京。朱瞻基以后再也没有动过迁都的念头。

此后的明朝一直实行两京一都制度,南京和北京都是都城,都设立文武大臣,南京除了没有皇帝,和北京的建制规模一模一样。此外还有凤阳,作为龙兴之地,又被设为中都。

参考资料:《明史》

朱元璋为何没有责成朱允炆继续完成迁都?他有留下迁都的遗命吗?

在太子朱标死后,明太祖朱元璋就放弃了迁都,抱着听天由命的想法,并且多少有点儿孙自有儿孙福的意思,因此并没有给朱允炆留关于迁都的交代。

在朱标死后的洪武二十五年年底,朱元璋在《祭光禄寺灶神文》中是这样说道自己想法的:“朕经营天下数十年,事事按古有绪,惟宫城前昂后洼,形势不称,本欲迁都。今朕年老,精力已倦。又天下新定,不欲劳民,且兴废有数,只得听天。惟愿鉴朕此心,富其子孙”。

其实朱元璋对于南京是相当不满意,曾经考虑过开封,因此最初的明朝两都制,开封是北京,不过之后朱元璋对开封失去兴趣,所以去掉开封的“北京”称号。

中都凤阳更不用说了,一度打算定都于此,毕竟富贵不还乡如锦衣夜行,只不过地理位置实在不好只能不了了之。

再有就是西安,洪武二十四年太子朱标就亲自去考察过,结果回来以后一病不起,最终英年早逝。

谢谢观看宋安之独家原创回答,欢迎吐槽、点赞、关注~

朱元璋为何没有责成朱允炆继续完成迁都?他有留下迁都的遗命吗?

谢谢邀请。朱元璋是个苦孩子出身,做梦也没想到自己能当皇帝。当年他的家仅仅是一个破茅草屋,一朝为天子,天下都是他的了,从“我想有个家”,到“天子以四海为家”,一座茅屋已经装不下他了,能装得下他的只能是一座城市,也就是明王朝的都城。问题是都城并不好选。

一个王朝的都城,最开始的时候只有一座。但是后来,出于各方面的考虑。有好几座。比如唐朝有东都洛阳,西都长安,宋朝有东京开封府,西京河南府,南京应天府(此处指河南商丘),北京大名府,行在临安府。元朝有大都(今北京)和上都(今内蒙古锡林郭勒正蓝旗附近)。到了朱元璋这儿,他嫌麻烦,只准备要一座都城,这座都城是——凤阳。为啥不是南京,朱元璋不是一直在南京住着吗?

没错,朱元璋是在南京住着,但南京却在很长时间内并不是首都,它的名字是“应天府”,后来被改为南京,在洪武十一年,才正式改名为京师。前面说过,宋朝也有一个南京应天府,不过指的是河南商丘,赵匡胤曾兼任宋州归德军节度使,这里的宋州指的就是河南商丘。宋真宗景德三年,升宋州为应天府。

朱元璋最开始想定都的地方是开封,也就是宋朝的都城汴京,但是由于多年战乱,民生凋敝,不适合做都城,于是在洪武元年八月,发布诏书,以金陵为南京,以汴京为北京,注意,所谓的南京北京,都是陪都,他真正中意的地方,是他的家乡,也就是凤阳,凤阳被改名为中都。洪武二年九月,诏以临濠(凤阳)为中都,理由是凤阳“前江后淮,以险可恃,以水可漕(漕运)”。

但由于种种原因,凤阳的工程到洪武八年逐渐停了下来,而南京开始大兴土木。不过直到洪武十一年,南京才正式被改称“京师”,转正之路用了十一年之久。朱元璋迟迟不愿意在南京建都,在于历史上在南京建都的无一例外是“短命”王朝,唐代刘禹锡就写到“金陵王气黯然收……一片降幡出石头”。更为尴尬的是,这种规律在朱元璋死后第四年就又被验证了一次。

总之,朱元璋并不满意在金陵建都,洪武二十四年,朱元璋又想定都关中,于是派太子朱标去关中考察民情。朱标认真考察后汇报说在关中建都挺不错,但不幸的是他在这趟出差的过程中染病,最终去世。朱元璋大受打击,他实在是太喜欢朱标了,因此越过了他剩下的儿子们,直接选择皇太孙朱允炆做接班人。可是朱允炆太年轻了,为了巩固朱允炆的地位,更为了老朱家的江山,他大肆清洗功臣,明初四大案中的蓝玉案就在洪武二十六年出炉,15000多人被诛杀,军中骁将被诛除殆尽。朱元璋的精力都放在这上面,迁都之事自然不了了之。

朱元璋去世的时候,最担心的是朱允炆能否坐稳江山,所以他的遗诏写的是:

奉天承运皇帝,诏曰:朕天命三十有一年,忧危积心,日勤不怠,务有益于民.奈起自寒微,无古人之博知,好善恶,不及远矣.今得万物自然之理,其奚哀念之有!皇太孙允炆仁明孝友,天下归心,宜登大位,内外文武臣僚同心辅政,以安吾民,丧祭遗物,毋用金玉,孝陵山川因其故,毋改作,天下臣民,哭临三日,皆释服,毋妨改嫁,诸王临国中,毋至京师,诸不在令中者推此令从事.钦此!

只是提及让大家要同心辅佐朱允炆,诸王就不要来奔丧了(防止图谋不轨),一句话,就是要别出乱子。遗诏提都不提迁都。因为迁都是个大工程,如果迁到关中,那么宫殿要重建,人员要安置,费时费力费钱。不仅是对国力的考验,也是对皇帝个人能力的考验,而朱允炆显然不具备此种能力。说实话,要迁都,非雄才大略者不能为之。这一点,不仅朱元璋看得清楚,朱允炆恐怕也有自知之明。再加上朱元璋因为之前心心念念想迁都,折了他最喜欢的儿子,怕是也有一点心理阴影,所以再不提迁都这个事,也是对朱允炆的一种爱护。

明朝的迁都最终由朱棣完成,那个朱元璋并不看好的儿子。

我是@青史拾贝 ,谢谢大家阅读,图片来自于网络,侵权联系删除。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。