司马懿为何能得天下?

导语:

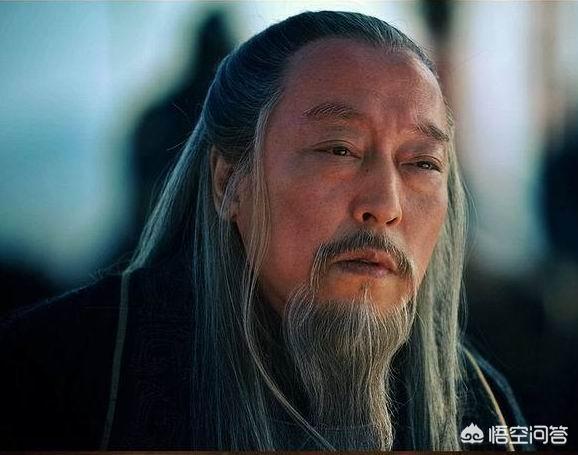

曹操努力了一辈子,打下了曹魏的江山。可是只传了三代人,就被司马家给夺取了权力。为什么司马懿能够在年纪那么大的情况下,夺取权力呢?

除了自身的努力,其实客观原因也有很多。司马懿的成功是时局和自我能力结合后,所造就的结果。

01司马懿多次手握军权 ,在军中有极高威望。司马懿曾经取代杨修,成为曹操的秘书。杨修的聪明才智,我们都清楚。所以司马懿压根就不比杨修差,甚至比杨修还要聪明。

在曹操身边实习了一段时间以后,他从曹操身上学习了大量军事指挥的知识,可以说曹操就是他最好的老师。

曹操去世以后,曹丕建立了曹魏王朝。此刻的司马懿完全得到了曹丕的重用,当然司马懿此刻最重要的作用不是带兵打仗,而是留守后方。

在曹丕看来,曹参虽然能征善战,却少不了萧何在后方的支持。所以曹丕把司马懿当成了自己的萧何。

- 曹丕发动两次伐吴之战的时候,司马懿都是负责留守许昌,为曹丕主持朝中大局,并且为曹丕解决后援粮草的问题。所以司马懿相当于曹丕的荀彧、萧何,是个不可或缺的人物。

- 等到魏明帝曹叡登基以后,司马懿作为辅政大臣之一,带兵击败了孙权和诸葛瑾,并且斩杀了张霸,从而威震天下,被魏明帝封为骠骑将军。

- 诸葛亮第一次北伐的时候,上庸地区的孟达表示要投降,如果孟达真的投降诸葛亮,那么关中之地,曹叡可就不要想了。

所以说这个时候,司马懿足足赶了八天路,到了上庸城,就斩杀了孟达。平定了这一场灾祸,从此司马懿在军中的威望逐渐提高。

此后司马懿成为了对抗诸葛亮的主力,诸葛亮多次北伐,都被司马懿给挡住了。他的存在有效地遏制了诸葛亮北伐的进程。

初,达与亮书曰“宛去洛八百里,去吾一千二百里,闻吾举事,当表上天子,比相反覆,一月间也,则吾城已固,诸军足办。则吾所在深险,司马公必不自来。诸将来,吾无患矣”及兵到,达又告亮曰“吾举事,八日而兵至城下,何其神速也”上庸城三面阻水,达于城外为木栅以自固。帝渡水,破其栅,直造城下。八道攻之,旬有六日,达甥邓贤、将李辅等开门出降。斩达,传首京师。俘获万馀人,振旅还于宛。---《晋书》

所以司马懿在这段时间,培养了一大批雍凉猛将,他们对司马懿的感情十分深厚,这为后来司马懿政变夺权,建立了军事基础,至少边疆地区的大将们,是百分之百忠于司马懿的。

02司马懿能够蛰伏多年,躲过了曹家三代英主的怀疑。司马懿最早是不打算做官的,曹操唯才是举的政策,侮辱了他们这些所谓的士族人员,所以他们以归隐作为一种无声的抵抗。

魏国既建,迁太子中庶子。每与大谋,辄有奇策,为太子所信重,与陈群、吴质、朱铄号曰四友。迁为军司马,言于魏武曰“昔箕子陈谋,以食为首。今天下不耕者盖二十馀万,非经国远筹也。虽戎甲未卷,自宜且耕且守”魏武纳之,于是务农积谷,国用丰赡。帝又言荆州刺史胡修粗暴,南乡太守傅方骄奢,并不可居边。魏武不之察。---《晋书》

不过曹操知道司马懿有才,不管用什么办法,都会把司马懿给弄出来。只要你有才华,那么就可以到他那儿做官,这是曹操用人的标准。

司马懿成为曹操的秘书以后,行事非常低调,不该说的话,从来不会多说一句。所以曹操对司马懿还是比较放心的,而且司马懿已经彻底放弃了汉朝,表现得完全忠于曹操,甚至顺着孙权的意思,鼓励曹操称帝。

这一系列的操作,使得曹操并没有对司马懿采取什么极端的做法。司马懿此刻一直辅佐太子曹丕,所以紧接着又成了曹丕的好友。

- 在曹丕登基以后,司马懿献出了一系列的计策,但是他依旧比较低调,不愿意跟别人争夺功勋,更不愿意主动要求权力。

- 所以尽管曹丕认为司马懿是有雄心之人,却也没有想到他会篡位,所以曹丕临死之前,依旧让司马懿辅政,可见司马懿再次躲过了一劫。

- 曹叡上台以后,前期基本上依靠司马懿帮助他对付东吴和蜀汉,所以曹叡对司马懿也很信任。不过伴随着军权越来越大,司马懿的权势也逐渐提高,这引起了曹叡的不满。

所以曹叡多次拿走了司马懿的兵权,可是每次出了问题,曹叡还是要找司马懿来帮忙。似乎整个曹魏只有司马懿会打仗,且能够放心地交付军权。

这么一来二去,曹叡渐渐也放松了对司马懿的怀疑态度。毕竟司马懿为曹魏立下了那么多战功,又是三朝老臣,如果废了他,岂不是寒了天下人的心?就这样司马懿躲过了曹家三代人的怀疑。

03曹家宗室明争暗斗,给了司马懿钻空子的机会。曹操的儿子实在是太多,其中嫡出的几个就开始争权夺利。尤其是当时的曹丕和曹植兄弟俩,斗得不可开交。曹植有一帮亲信,为此曹丕自然也要有一帮人辅佐,司马懿便是其中之一。

此后曹丕又和鄢陵侯曹彰斗法,最终逼迫曹彰交出军权来。曹丕的儿子曹叡当政时期,曹家还没有什么内乱。

- 不过曹叡去世之前,他从众多大臣之中,选拔了两个辅政大臣,一个是司马懿,还有一个就是大将军曹真的儿子曹爽。

- 曹爽年轻有为,又是曹真的儿子,所以成了辅政的主力军。他上台以后,起初对司马懿还算比较恭敬,可是时间长了以后,曹爽就开始怠慢所有人,包括小皇帝曹芳。

- 他甚至认为曹芳就是一个傀儡,这国家的大权始终应该掌握在他曹爽手里。所以说皇帝和曹爽之间的矛盾再次彰显了出来。

所以说曹家的内斗是很少有间断的时候的,一旦他们内部斗争起来,那么得利的当然是外人。所以说司马懿就是在这种情况下,夺取了曹魏的大权。

遂免爽兄弟,以侯还第。初,张当私以所择才人张、何等与爽。疑其有奸,收当治罪。当陈爽与晏等阴谋反逆,并先习兵,须三月中欲发,於是收晏等下狱。会公卿朝臣廷议,以为“春秋之义,‘君亲无将,将而必诛’。爽以支属,世蒙殊宠,亲受先帝握手遗诏,讬以天下,而包藏祸心,蔑弃顾命,乃与晏、飏及当等谋图神器,范党同罪人,皆为大逆不道”。於是收爽、羲、训、晏、飏、谧、轨、胜、范、当等,皆伏诛,夷三族。---《三国志》

司马懿夺权以后,杀掉了曹爽和若干曹家宗室,彻底掌控了整个曹魏王朝,这才去世,享年73岁。此后他的儿子司马昭和司马师继续把持朝政,等到孙子司马炎上台以后,篡位登基,建立了西晋王朝。

总结:再厉害的对手,也比不上不团结的队友。曹魏是曹操打下的天下,那个时候不管是曹家宗室还是夏侯家,全部都非常团结。他们始终围绕着曹操转,所以曹操才能够创立那么大的功业。

曹丕时期就出现了曹家子孙内斗的情况,所以曹魏集团在这段时间一直没有任何发展,能够维持下来就很不容易了。

等到曹叡去世以后,曹家的内斗就更加频繁了,所以说不是司马懿非要强行夺取曹家的天下,而是曹家人自己不争气,拱手把天下给让出来了。

这让我想起了多尔衮和豪格争夺皇位的事情,这两个人最终为了满清的基业,索性一个都不做皇帝了,而是让顺治登基称帝,这才有了满清两百多年的基业。

参考资料:

《三国志》

《晋书》

司马懿为何能得天下?

“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”,无数的三国英雄在这浪花当中走向了人生的尽头,就连到了最后争斗了大半个世纪的魏蜀吴都被晋王朝给灭了。作为晋王朝的实际“开国皇帝”——司马懿又是如何力压这无数英雄成为最终的王者,而他的晋王朝又是如何一步步的蚕食曹魏的势力,最终还实现“三家归晋”。

“剩”者为王,拼的不是智慧而是谁的命更长三国时代,是古代一个人才高产的时代。自东汉末年,董卓入京起,群雄崛起,文人武将各显其能。在这么多的文臣武将当中,不乏郭嘉、庞统这样的超级谋臣,也不乏周瑜这样文武兼修的国之支柱。跟这些能臣良将比起来,司马懿的智慧实在算不上是最高的,更直观的对比便是诸葛亮。

在魏蜀争霸当中,诸葛亮多次戏耍、击败司马懿,如果不是蜀国综合国力不济,说不定诸葛亮的北伐早就成功了。但是即便是再聪明的诸葛亮,最终都敌不过司马懿,并不是智慧上的差距,而是在于诸葛亮在生命上耗不过司马懿。五丈原吐血身亡的诸葛亮,在临终前应该想起了那句歌词“我真的好想再活五百年”。可惜这一切都是命,随着东汉末年那一批老一辈的文臣武将的相继去世,此时六七十岁的司马懿成为了魏国的主宰。

除了生命更长之外,司马懿能够“建立”晋王朝还与其性格息息相关。在司马懿身上有几个性格是他成功的关键。

其一,韬光养晦。在三国那个“衣冠不能自安”的年代,如何能在这乱世当中存活下来是一门很高的艺术。特别是在爱才如命又多疑好杀、“宁可我负天下人,不可天下人负我”的曹操门下,这些身怀绝技、胸有韬略、腹有良谋的人能受到重用,同时也可能因为一点点错误而命丧刀下。华佗、杨修之死,让年轻的司马懿深有感触。为了能够活下去,司马懿只能韬光养晦、深藏不露。

到了曹芳时期,司马氏与曹爽争权的关键时刻。为了取得最终的胜利,司马懿不惜装病,史载:“持杯饮粥,粥皆流出沾胸”,以至于曹爽都认为司马懿“尸居余气,形神已离,不足虑矣”。在后来的高平陵之变当中,司马懿一改往日的病恹恹,生龙活虎的发起了这场政变,拿下了曹魏的实际控制权,为晋王朝的建立奠定基础。

其二,隐忍等待。比起韬光养晦,隐忍是一种更高的境界。因为韬晦是客观环境催逼下的迫不得已,而隐忍是主观意志要求下的自我压抑。隐忍者都在等待时机,一旦时机来临,便爆发出磅礴之势。曹操在世的时候,因为“三马同槽而食”的疑梦,所以司马懿不敢出头,时刻隐忍着,直到曹丕继位,司马懿才显露才华。

最能体现司马懿隐忍的一件事,便是诸葛亮的“巾帼妇人之饰”的侮辱。史书曾载,诸葛亮为激司马懿出战,派人给司马懿送来“巾帼妇人之饰”。这在古代乃奇耻大辱,连司马懿属下军士都忍受不了,而司马懿却不为所动,继续坚壁据守。

其三,谨慎处事。我们都知道诸葛亮是个小心谨慎的人,但是与司马懿比起来,那可算是小巫见大巫。《三国演义》里面的空城计虽然是杜撰出来的,但是却是现实当中司马懿的性格体现。空城计里面的诸葛亮,面对司马懿大军压境,坐守空城、焚香弹琴。而提军十万之众的司马懿谨小慎微,竟然连试探一下都不敢,后军当前军,即刻撤兵。其谨慎的性格可见一斑。

其四,当机立断。史称司马懿“雄略内断,英猷外决”。处事果断,善于把握机会是司马懿的一大优点。关于司马懿的当机立断,从讨孟达一仗可以看出来。当司马懿看到了孟达有了反叛之心后,面对诸将的劝谏,司马懿当即说出了:“此其相疑之时也,当及其未定促决之”。随即派兵出发,原本一月的路程,司马懿率大军八日到达,孟达来不及反抗,很快兵败被杀,真是“兵动若神,谋无再计”。

还有就是高平陵之变,当时曹爽已经力压司马家许久,司马懿本人也行将就木。但是当他看到曹爽外出前往高平陵拜祭魏明帝后,马上意识到这是一个不可多得的机会。隐忍多时的司马懿一改往日病态,内心排山倒海之势立时显现,仅以三千甲兵就很快控制住了朝廷,最终成功的夺取了政权。

可以说,司马懿的成功不是偶然的,除了他的长寿之外,更重要的是他的性格。

司马懿为何能得天下?

自古时势造英雄 。历史的洪流奔腾到当时的关口,昔日的英雄们一个个都逐渐退出了舞台、淡出了人生,新的势力自然会应运而生,而司马懿刚好就处在这个新老交替的时节。尤为要紧的是,他能看准时势,把握时机,掌控命运,屈伸有度,张弛得法,最终倒转乾坤,使自己由劣势变强势,从而走上了风口浪尖,成为了时代的弄潮儿。

司马懿为何能得天下?

- 封建社会的王道一一合久必分,分久必合

其实建立晋朝的是司马懿的儿子司马昭的儿子司马炎。

但是,应该看到,没有司马懿就没有司马氏集团,更谈不上司马炎受禅称帝,建立晋朝。

历史的沿革告诉我们,封建社会逃不过治乱兴废的历史规律;在社会剧烈动荡的时候,乱世出英雄,开国多名君,治世多能臣。所有朝代,概莫能外。

- 深谙“厚黑学”的司马懿

帝内忌而外宽,猜忌多权变。魏武察帝有雄豪志,闻有狼顾相。欲验之。乃召使前行,令反顾,面正向后而身不动。又尝梦三马同食一槽,甚恶焉。因谓太子丕曰:“司马懿非人臣也,必预汝家事。”

一一《晋书.高祖宣帝纪》

司马懿在后世的心目中,绝对是一个阴险狡诈的老狐狸形象。他的唯一对手诸葛亮被他熬死在五丈原战区,希望速战速决的诸葛亮长途征战是十分忌讳持久战的,而司马懿高挂“免战牌”,骂死不出头。一个“拖”字诀,终于使丞相在八月秋风中逝去。

凭心而论,他是一位文武兼备的狠角色,面对更加狠毒阴险的魏武大帝一脸的疑惑,司马懿把厚黑学中的“忍”为上;奉为圭臬,可谓是“卧薪尝胆”之勾彧而躲过一劫。

司马懿并非完全是一个阴谋家,因为耍手腕动心机永远离政权一步之遥。他必须有非凡的军事业绩,才能扫清道路,夺得天下的大权。

- 掦名立万的“辽东战役

这一仗是司马懿堪称经典之作的一战,他挥兵长途跋涉一一“千万里我追寻着你,你不像是在我梦里,......问我到底恨不恨你,问自己你到底好在哪里?”

军事小强人公孙渊当然是司马懿的梦中仇人,因为两个人都是一丘之狢,惯以狡诈著称,位于辽东半岛的公孙渊,未雨绸缪,率先向东吴输诚,再来一次“蜀吴联军”的翻版,结果东吴上当,公孙渊在自己地盘扣留了前来支援的东吴货物,杀死吴国使臣,又名向曹魏报功求赏。

魏明帝曹叡对拒不来洛阳朝拜的公孙渊视为反叛,传檄讨伐,公孙渊联合鲜卑人,据险固守,打败了毌行俭。魏明帝只能派己是太尉的在长安关中镇守的军界元老司马懿。

正在家中抱孙娃子(司马炎)的太㷉,听到魏明帝的急征,高兴得差点笑出声,真是家旺业兴呵,两个儿子均己成家,大孙子也抱上了手,现在又要掌握天下军权扫荡公孙渊,纵然千里,我也要会一会你。

久经沙场的司马懿动如脱兔,挥军将公孙渊围困于襄平城。现在的司马懿早已不打防御战了,进攻,进攻!

襄平城己是危城,公孙渊从城南突围,在一条河边,被大魏军队一阵乱砍,号称“燕王”的公孙渊连同自己的儿子当场毙命。

可恶的司马懿为一千多年后的曾国藩作出了表率:“大索三日”,不,是“大杀三日”,公孙渊手下官员两千多人,男兵丁七千多人,共计万人斩首。辽东半岛所辖三十万人归入曹魏王朝。司马懿用战俘的鲜血燃红了久埋心底的黑暗心理,他的尖牙更加凌厉.....

- 智取淮扬 司马懿的血色黄昏

事业尚未成功,司马尚需努力,魏少帝嘉平元年(249年),七十一岁的司马懿,趁着皇帝前往洛阳南郊,祭扫魏明帝高平陵之机,突然在城中政变,把死对头曹爽及其同党、亲属,一共几百人在刑场处死。

这次政变造成了司马懿的最后一次出征,淮南地区的元老级大将,新任太尉王凌,率先起兵讨逆。

这个王凌是一位名人之后,乃父就是大名鼎鼎的王允,刺杀董卓的文人豪杰。王凌也是四朝元老,面对曹氏儿郎的软弱无能,犹如乃父当年热血沸腾,挥戟砍翻刁斗大旗,讨伐司马懿。

就在王凌秘密准备阶段,他的有力助手兖州刺史令狐愚 却突然病逝,新的剌史又是司马懿的人,王凌实力大打折扣,但是耿直的王凌依然如故的反对司马集团的叛逆和骄横,当司马懿收到淮杨方面密告后,立即秘密下令,征调朝廷几万精锐部队,将以迅雷不及掩耳盗铃之势,蹍压王凌。

武力对抗应该有武力作后盾,但是,身为杨州军政一把手的王凌,只有权力调集自己的一万多兵马,东南地区的部队,没有中央的铜虎符,你根本无法接近部队。

已经八十岁的王凌,宁愿为整个淮楊地区把刀插进自己的两肋,也不愿淮楊地区重蹈辽东半岛襄城之辙。仰天长叹一声后,独坐一小船向司马懿军前辞职谢罪。

司马懿接过王凌的太尉印绶,单手掸开投诚书信匆匆一瞄那二、三十个字,立即下令给光身体的王凌穿上衣服,这是同意投降的宽大处理表示,王凌心中舒了一口气,算了吧,已经八十岁了,争什么呢?忠诚又咋个呢?当他的小船往回行驶时,他甚至想要去会会竹林七贤,喝酒、嗑药、谈玄龙门阵,倚靠在老板娘柜台前酣声大作.....

岸边一队官军迎接小船登岸,一上岸边,立即宣布押解回京问罪。王凌当天晚上叹道:“己逾八旬,身名并灭”,喝毒药而死。

具有反抗能力的王凌死了,司马氏集团已经没有武装力量可以威胁了,所有反抗彻底消灭。

三个月后的八月初五,七十三岁的司马懿也病死于洛阳。

客观评价司马懿,他应该是继曹操之后,位列主帅型名将的第二名。

以后的司马师、司马昭、继续在夺取天下的路上狂奔,他们更是权倾朝野,如日中天,除了曹麾敢骂一句:“司马昭之心 路人皆知”外,曹氏后代一片沉默,曹麾终于作“玉碎”暴发,被贾充当场格杀。

司马昭临死立司马炎为世子。魏元帝曹奐咸熙二年(265年)十二月,司马炎在贾充等人陪同下,逼令曹奐禅位。司马炎受禅称帝,这个当年被他爷爷抱过的孙子,此刻己是天下第一的老子,三国归晋,分久必合。

司马懿为何能得天下?

司马懿是三国时期曹操名下一名大将军。文武双全,是一个十足的大阴谋家。但他在曹操面前总是保持低调,在军事上他用兵十分慬慎,总是以保存实力为主,他很少失误。他多次培同曹操统兵多次南下,曹操也非常赏识他,在军事上也经常征求他的意见。曹操在世时,他有两件非常慬慎而出名的事情,两次带兵攻打蜀汉:一次是诸葛亮派马谡和王平驻守街亭以抵挡曹操大军,曹操派司马懿统领20万人马进攻街亭方向的一个关卡,打败了马谡王平的部队,准备长驱直入街亭。这时诸葛亮实在没有兵可派,毫无办法的情况下,让仅有的2000个留守老兵打开街亭4门,让几个人扫灰,他在城楼弹琴,司马懿的人马兵临城下,硬是被诸葛亮的气势吓住了,命令马上折兵,让诸葛亮“空城计”得逞;

再一次诸葛亮六出祁山最后一次,司马懿的实力大于诸葛亮很多,但任凭诸葛亮的士兵百般辱骂他决不出战硬是拖死了诸葛亮。

曹操在世时,司马懿一直不展示他的真实心理阴谋,他知道斗不过曹操。曹操死后他的儿子曹丕即位,对司马懿父子非常警惕,司马懿一直带领两个儿子隐忍,曹丕不久因病死后由曹丕的儿子即位,由曹家的自己人曹爽当大將军,执掌全国军亊大权。曹爽当初也很慬慎,对司马懿父子也非常警惕,经常派人去探视司马懿的状态,这时候司马懿装病,装瘫焕在床,渐渐地大将军放松了警惕。在他带领众将领回家上坟时,司马懿立即命令两个儿子带领家兵家将速关闭城门,打开军械库发放武器,就这样窃取了曹魏政权,使曹操费毕生精力拥有的政权被大阴谋家不费吹灰之力便夺去了。

司马懿为何能得天下?

司马懿发动高平陵之变,最终控制了曹魏政权。其子司马师、司马昭两兄弟继续掌控曹魏军政大权,终于在司马昭之子司马炎手里实现了魏晋嬗代,并且最终由司马炎统一全国,完成了三国归晋的大业。

如果以三国归晋作为标志的话,以司马懿为代表的司马氏确实是三国时期“最后的赢家”。那么, 司马懿为什么能成为最后的赢家呢?大锅故国神游觉得有下面三方面的原因。

一、曹魏统一北方,为统一全国奠定了坚实的基础司马氏建立的晋,脱胎于曹魏帝国。众所周知,魏蜀吴三国之中,以曹魏的实力最为强大。在三国那个时代,土地和人口是最重要的战略资源,也是衡量国家实力最重要的一个指标。曹魏的领土有十个州之多,而且在农耕时代,这十个州的耕种条件是最好的,是最利于发展农业生产的。就发展农业生产的另外一个重要资源人口而言,曹魏也具有压倒性的优势。根据日本京都大学金文京教授统计的三国人口数据,曹魏有450万左右,而东吴仅为230万,蜀汉就更少,才90多万。在统一战争中,曹魏帝国的综合国力最为强大,在此基础上自然也会具有最为强大的军事动员能力。另外,曹魏占据中原,在文化的先进性和政权的正统性上也有着压倒性的优势,这一点也是不容忽视的。

总之,由曹操一手缔造的曹魏帝国,统一了中国北方,为后来三分归晋奠定了一个坚实的基础,这是司马氏能统一全国,“成为最后的赢家”的一个重要的物质条件。

那么,本来作为曹魏帝国臣子的司马懿,又是怎么掌控曹魏军政并亡魏成晋,最后由晋统一全国的呢?

二、司马懿出身河内大族,在曹魏政权中有一个极其庞大的权势网络司马懿发动高平陵之变的时候,已经是一个七十二岁高龄的老人了。从景初二年(238年)开始算起,到正始十年(247年),司马懿离开权力中枢已经有十年之久。在这样的情况下,司马懿敢于冒着家族倾覆的危险行此大事,身后没有一个强大的权力网络支持,这显然是不可能的。

(一)司马懿的军政权势网络

司马懿出身河内大族,从青年时代出仕曹魏政权开始,最初只是曹操的丞相文学掾,并不十分引人注目。司马懿政治处境出现重大转机是在曹丕时期,应该说司马懿和曹丕有一个很不错的私交。司马懿曾经奉曹操之命与曹丕交游,后来又迁太子中庶子,经常参与曹丕的重大决策,并且屡有奇谋,由此深得曹丕的信任。在这期间,司马懿和陈群、吴质还有朱铄有广泛的交往,并建立了深厚的联系。而这些人都是后来曹魏政权的重臣,这就是司马懿建立权势网络的第一步。

曹丕篡汉以后,司马懿在曹魏政权可谓平步青云,先后当过尚书右仆射,抚军大将军这些重要的职位。在曹丕死后,司马懿就成为了托孤重臣,和陈群、曹真还有曹休一道受命辅佐魏明帝曹叡。

到了魏明帝时期,司马懿的权势又得到了进一步的扩展。前面我们提到,曹丕曾经安排了四位辅政大臣、但是随着曹休、曹真和陈群相继离世,四位辅政大臣中就只剩司马懿一个人了。这里曹真的离世,显得非常关键。曹真在魏文帝时代当过上军大将军,后来又以大将军的身份都督雍凉,是抗击蜀汉的关键性人物,同时也是曹魏政权控制军权的标志性人物。曹真在世的时候,曹魏的军权被牢牢抓在曹魏宗亲的手中。但是随着曹真的退出,诸葛亮又屡次北伐,魏明帝不得不启用司马懿来镇守关右。这其实是司马懿权势和权势网络扩展的至关重要的一步。

曹魏在诸葛亮的威胁下,司马懿得以专制关中。在此期间,司马懿提拔了大量的将领,这些司马懿旧部后来成为司马懿在政治上的重要筹码。我们知道后来曹爽为了消除司马懿在关中军队体系的影响,派夏侯玄出任关中,不惜以禁军兵权和司马懿交换,让司马师出任中护军。而司马师的中护军是司马懿高平陵之变的最基本军事力量,没有司马师这个中护军之职,可以说司马懿是无法发动这场政变的。

另外,随着司马懿军政权势的如日中天,他还获得了一种重要的权力,那就是开府治事,并且通过开府获取了征辟的权力。曹魏重臣中的王昶、王基、邓艾、杜袭等人都是被司马懿提拔上来的。

经过曹丕、曹叡和曹芳三代,司马懿终于在曹魏帝国内部形成了“门生故吏,遍布朝野”的庞大权势网络。这就为司马懿发动高平陵之变并获得成功,由此诛灭曹爽集团和司马氏最终取代曹魏,准备了充分的条件。

(二)司马懿社会关系网络的扩张

在这个阶段,司马懿的儿子司马师娶了夏侯尚的女儿夏侯徽。众所周知,夏侯氏在曹魏政权中具有宗室地位。通过联姻,司马氏其实已经建立了和曹魏政权极其亲密的关系,由此司马懿在曹魏的地位已经大大巩固了。夏侯徽死后,司马师又先后娶了曹魏重臣吴质之女,东汉名族泰山羊氏之女,羊氏门第高贵,其联姻对象都是汉魏最有声望的名士,比如孔融蔡邕等人。司马懿的次子司马昭则娶王肃之女,王肃之父就是王朗,官至曹魏三公之一的司徒,本人也是汉末大儒。

通过和这些曹魏政权中的宗亲以及全国性的世家大族联姻,司马氏其实已经突破河内望族这个层次,成为在曹魏政权中极具分量的政治家族。司马懿蛰伏于曹魏政权,通过联姻、交友、同僚和提拔等手段,终于拥有了一个极其庞大的权势网络,又凭借着自己的军功和政治声望,以几十年的时间积蓄了巨大的力量,最终深刻地影响了魏晋之际的政治形势。

三、亡魏成晋,是司马懿祖孙三代不断接力的事业在很多人的印象里,司马懿发动高平陵之变,诛灭了曹爽集团,就“成为最后的赢家”。后面的魏晋嬗代不过是例行公事,走走禅让的形式罢了。

其实不然,司马懿取得了高平陵之变的完胜,也只能说是拉开了魏晋嬗代的序幕而已,还不能说司马懿就“成为最后的赢家”了。如果我们抛开“忠奸”之论的话,我们可以看到在高平陵之变后的十六年时间里,又经过了司马懿、司马师、司马昭和司马炎祖孙三代四人不断的努力,他们克服了诸多艰难险阻,才最终完成了亡魏成晋并且一统天下的历史进程。在这个过程中,有忠于曹魏的旧臣如李丰、夏侯玄的反叛;大家所熟知的声势滔天的淮南三叛;司马师权威受到极大打击的东关之败;司马师死后,司马昭承袭权力的波折;伐蜀战争中的钟会邓艾争功,灭吴战争中的王濬王浑争功这些内部矛盾,都无一不向我们展示出司马氏“成为最后的赢家”并不是一帆风顺,而是一项祖孙三代不断接力才得以完成的事业。

受到陈寅恪先生“寒门和世家大族之争”观点的影响,很多人认为魏晋嬗代是自然而然一般轻松的事情,这其实一定程度上掩盖了魏晋嬗代的复杂性和艰巨性。司马氏能“成为最后的赢家”,在高平陵之变后,其实还经过了长达十六年不懈的努力,这其中甚至还有一些运气的成分。

结论出身河内大族的司马懿经过自身的不断努力,他通过军功、联姻和交游等手段,在曹魏帝国拥有了一张庞大的权势网络。在几十年的时间里,司马懿历经曹操、曹丕、曹叡和曹芳四代人,韬光养晦,以这张权势网络为基础,积累了巨大的力量。并在高平陵之变后,经过祖孙三代人的不断努力,持续释放这种力量,才“成为最后的赢家”。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。