蜀臣陈寿《三国志》记载关羽偷袭孙权湘关盗取粮草是否注定蜀汉先亡?

导语:

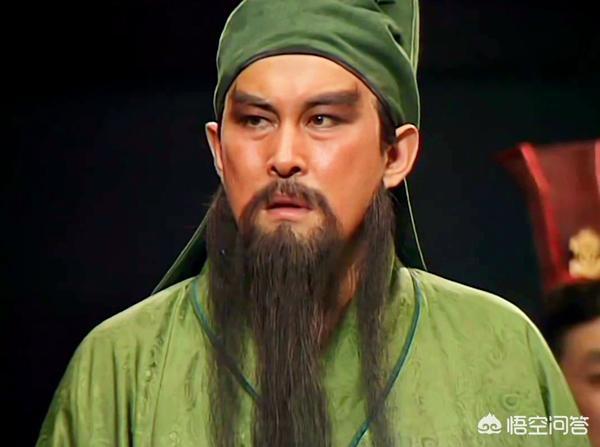

关羽夺取湘关的粮草,这件事发生的时间点非常重要。我们在关羽传里看不到这件事,在吴主传中也看不到这件事,只有吕蒙传里面有相关的记载。

如果这件事非常重要而且促成了孙权集团偷袭荆州,那么我觉得至少应该要在两大主人公的传里提及这件事。很可惜的是并没有,这就足以说明,这件事或许发生过,但是无足轻重。

01水淹七军后,关羽白得了三万降军,威震华夏。关羽发动北伐,这件事是三国的转折点,在三国主人公的传记里都有提及。强大的刘备集团自此走向了下坡路,没有理由不详细叙述一遍,而陈寿至少提到了三遍。

北伐的过程中,曹仁有些力不能支,所以请求曹操救援。这个时候曹操派遣了五子良将之一的于禁作为主将,西凉降军大将庞德作为副将,带领七军前往荆州。

结果于禁大军刚来不久,便遇上了大雨连绵的天气。关羽把握住了这个关键的气候特征,放水淹了于禁大军。结果于禁被擒获,庞德被斩杀,三万多的降卒全都投靠了关羽。

- 从这时候开始,关羽的大名便铭刻在了历史上,威震华夏。曹操吓得擦汗打算迁都,而这个时候关羽所面临的问题当然也不轻松。

- 他只准备了自己手里人的粮食,莫名其妙多出了三万多人,他们的口粮该如何解决呢?在这种情况下,关羽选择擅自打开了湘关的粮仓,将这里的粮食做为降卒们的口粮,这才化解了这次问题。

- 不过对关羽来说,擅自打开湘关的粮仓,绝对是得罪了孙权集团的。因为这里的粮食是属于孙权集团的,后来孙权也因此而大怒,决定发动对荆州的偷袭活动。

那么关羽为什么要收容这三万多将士呢?难道他不知道降卒很难管理吗?如果他知道的话,这么做的目的又是什么呢?

二十四年,先主为汉中王,拜羽为前将军,假节钺。是岁,羽率众攻曹仁於樊。曹公遣于禁助仁。秋,大霖雨,汉水汎溢,禁所督七军皆没。禁降羽,羽又斩将军庞德。梁、郏、陆浑群盗或遥受羽印号,为之支党,羽威震华夏。---《三国志》

关羽并没有学习白起和项羽,他不打算坑杀降卒,因为他知道人多力量大,知道这是他北伐成功的重要资源。刘备集团的战斗力虽然强悍,可是人数不够,一直都是比较伤的地方,这回有了这三万多人马,关羽自然舍不得轻易放弃。

02孙权为了这点粮草和刘备开撕?当然没这么简单。曹操这个时候有点慌,于是连忙写信给孙权,希望孙权偷袭荆州,将来荆州就都是孙权的了。孙权恰好又遇到了关羽抢掠粮草的事情,自然是要考虑这件事了。

于是他一方面让吕蒙假装病倒回家,一方面将白面书生似的陆逊派到前线接替吕蒙的职务。陆逊不知名,而且装作十分崇拜关羽,隔三差五写崇拜信给关羽,所以迷惑住了关羽。吕蒙则在关羽带兵外出的时候,策反了糜芳和傅士仁,偷袭了荆州。

魏使于禁救樊,羽尽擒禁等,人马数万,托以粮乏,擅取湘关米。权闻之,遂行。先遣蒙在前。蒙至寻阳,尽伏其精兵舳舻中,使白衣摇橹,作商贾人服,昼夜兼行,至羽所置江边屯候,尽收缚之,是故羽不闻知。遂到南郡,士仁、麋芳皆降。蒙入据城,尽得羽及将士家属,皆抚慰,约令军中不得干历人家,有所求取。---《三国志》

那么这件事爆发的最初原因是什么呢?真的是因为关羽抢了孙权那点粮食吗?我觉得这是不可能的事情。

- 早在刘备拿下益州以后,孙权就曾经索要过南郡的控制权,他当然打算鲸吞整个荆州。而刘备不答应,所以双方剑拔弩张,都派遣了军队,差点就打起来了。

- 要不是刘备这个时候挥师汉中,割让桂阳、长沙和江夏部分地区给孙权,结果还真的不可预料。试想一下,连三个郡的土地问题,都可以坐下来商量,这点粮草会成为孙权跟刘备撕破脸皮的原因?

- 包括孙权向关羽求亲,关羽声称虎女安能嫁犬子的事情,虽然孙权非常生气,却也不可能成为孙权和刘备集团闹翻的原因。

孙权不是一个不顾大局的人,他做任何事情当然要考虑得失利弊,既然偷袭荆州的好处比坏处多,为什么不这么做呢?

其实孙权早就想着要夺取荆州了,他只是担心两件事,一来关羽的战斗力强悍,会成为重要的阻碍。二来刘备集团会前来支援,到时候不好收拾。

现在这两个问题似乎都不存在了,关羽被曹操拖住了,刘备刚刚跟曹操打了一场汉中之战,还没缓过来。这个时候不拿下荆州,还要等到什么时候呢?

03蜀汉的灭亡,跟关羽抢粮食,半毛钱关系都没有。蜀汉是三国第一个灭亡的诸侯国,可是你非要把这件事跟关羽抢夺孙权的粮草联系起来,那也是挺为难的。

因为关羽抢夺粮草,不是孙权夺取荆州的借口,所以荆州的丢失,跟关羽抢夺湘关粮仓没有任何关系。

曹公议徙许都以避其锐,司马宣王、蒋济以为关羽得志,孙权必不愿也。可遣人劝权蹑其后,许割江南以封权,则樊围自解。曹公从之。先是,权遣使为子索羽女,羽骂辱其使,不许婚,权大怒。又南郡太守麋芳在江陵,将军士仁屯公安,素皆嫌羽轻己。---《三国志》

既然荆州丢失跟关羽抢粮没啥关系了,那么蜀汉的灭亡又怎么能扯上这件事呢?蜀汉的灭亡原因非常复杂,最重要的一个原因那就是连年征伐,国力衰弱。

刘备集团的战斗能力虽然强悍,精兵强将也比较厉害,可是刘备集团遭受的重创是三国最大的。

- 首先刘备集团失去了荆州和关羽。因为关羽的失误,导致孙权偷袭荆州成功,最终荆州落入孙权手里,而关羽本人也被孙权手下所斩杀。

- 其次刘备集团在伐吴时损失惨重。关羽被杀荆州丢失之后,刘备一直闷闷不乐,恰逢张飞又被杀了,所以刘备在这种情况下登基称帝发动伐吴之战,结果被陆逊击败,损失惨重。

- 再者蜀汉内部叛乱风起云涌。很多人还在担心诸葛亮掌权以后会不会篡位的问题,这根本就是多余的,因为刘备半死不活的时候,蜀汉到处都是叛乱,他们能掌控的地盘除了汉中,只有成都周围这一圈,压根就不像个正儿八经的国家,就连曹丕都看不上。

所以说蜀汉集团是遭受了千疮百孔的打击以后,在诸葛亮力挽狂澜的情况下,几乎是重新建立起来的。这样的蜀汉哪里能跟曹魏相抗衡呢?再加上后来姜维九伐中原的消耗,蜀汉只有死路一条。

总结:不要夸大关羽傲气的影响力,打仗不是过家家。很多人表示,因为关羽太傲气了,先把孙权称之为狗,后又将孙权的粮草抢走。所以关羽被孙权集团斩杀,那是活该。

我觉得十分好笑,关羽作为蜀汉集团的二把手,作为荆州地盘的总指挥,他的脾气真的可以影响到孙权的判断?当然是不可能的。

关羽的傲气早就闻名天下,他镇守荆州六年半的时间,孙权都没打算动手,所以这些所谓的原因都是大家的一厢情愿。

没有合适的机会和动机,孙权不会轻易地发动一场对盟友的战争,这才是关键所在,而关羽的脾气,可没有那么大的影响力。

孙权早就看中了荆州,这是东吴的战略方针,一直以来都在等待机会。而这个机会是关羽主动送上门的,所以孙权只是在合适的机会,做了一件预谋已久的事情罢了。

参考资料:《三国志》

蜀臣陈寿《三国志》记载关羽偷袭孙权湘关盗取粮草是否注定蜀汉先亡?

关羽夺取湘关粮草只是其中一个因素,孙权攻打关羽的真正原因是其战略眼光不足。他没有意识到荆州只有在蜀国手里才是最符合吴国的利益。

荆州在蜀国手里1、荆州在蜀国手里,东吴就可借蜀国之手,防住曹操顺流而下进攻东吴之路。

2、吴、蜀互成犄角之势,魏国无法单个击破两国。

3、吴、蜀联盟可共同进退,确保三国之间的势力平衡不被打破。

荆州在东吴手里1、吴、蜀两国不能互成犄角之势,魏国可分别从东、西两个方向击破两国。

2、东吴在荆州需要单独承担防守魏国的压力。

3、如果东吴进攻合肥,曹操就进攻荆州进行牵制。实际上东吴已对魏国构不成实质性的威胁了。

总结当关羽进攻襄阳时,孙权的正确作法,应是主动送粮食给关羽,然后趁机进攻合肥,这样就有可能攻占合肥。

可惜孙权战略眼光不足,他错误地认为东吴的敌人是刘备。实际上,东吴、蜀国的共同敌人是魏国。

蜀臣陈寿《三国志》记载关羽偷袭孙权湘关盗取粮草是否注定蜀汉先亡?

这个问题无关紧要,就是关羽夺取东吴湘关粮草十次,东吴又其奈他奈?关羽悍然发起襄樊战役,又不是策应汉中之战,此时汉中之战早已结束,刘备自立汉中王,大封文武,关羽为五虎上将之首,众同僚多有大功,自自己不能坐视不理,也应该建功立业。以区区三万荆州之军大举进攻樊城,还要防御东吴,关羽是自己做死。要不是曹操决策失误,由徐晃代替于禁率七军救援樊城,徐晃与庞德配合,关公早就挂了,哪有水淹七军,擒于禁斩庞德,威振华夏之举,也不需东吴动手了。。。荆州是刘备的根据地,也是刘备军事集团的基础,是北伐的窗口,易攻难守,干系何等重要。关羽意气用事,置大局于不顾,以微弱力量对抗两国联军,实在不敢想象。若关羽保持平常势态坚守荆州,防备东吴偷袭,对曹军以军事牵制,凭借刘备集团汉中大捷的威势,借曹操孙权几个胆都不最进犯荆州。何况曹操尊重关羽武艺人品,短期内不可能冒犯荊州。东吴,鼠辈也,只要好好防守荆州,吴下阿蒙又能怎么样?

蜀臣陈寿《三国志》记载关羽偷袭孙权湘关盗取粮草是否注定蜀汉先亡?

这问题暗藏的逻辑是,关羽由于拿了盟友的粮食,激怒孙权,导致背盟,袭夺荆州。关羽擅取东吴的湘关米出自《三国志吴书吕蒙传》“羽尽禽禁等,人马数万,讬以粮乏,擅取湘关米。权闻之,遂行,先遣蒙在前”,说由于关羽自大不问自取盟友的粮食,所以孙权忿怒,起兵夺荆州,《资治通鉴》对此也有记载,但它的前文是陆逊向孙权陈述荆州可以偷袭而得,孙权正犹豫,得到湘关米被擅取的消息,才决定行动“权闻之,遂发兵袭羽”。

从这两处看,资治更为客观一点,陈寿的三国志直接把孙权出兵的原因归结在取米的事上,则有点主观。荆州对东吴来说是“居国上游”,地理位置特别重要,从晋伐吴和后来历代发展来看,占据长江上游,对江南的威胁极大,荆州就是江南的另一重门户,不掌握在自己手里,正如将刀把给人,自己承受刀尖之苦。夺取荆州是解除国之大患,势在必行,不会因偶然事件而改变。关羽湘关取米的行动,最多是提前触发了交兵。(今日头条南方鹏首发)

但从之前的事来看,没有湘关取米的行为,孙权也一定会出兵夺取荆州。在关羽水淹七军擒于禁时,孙权已经坐不住了,向曹操暗通款曲,大表忠心“权内惮羽,外欲以为己功,笺与曹公,乞以讨羽自效”,其实是欲联手对付盟友,也可减轻对外的压力。而吕蒙的称病回乡,更是图谋关羽的重要一着,他的离开,使关羽大意而调南郡守兵北上支援,造成后方空虚,为陆逊所乘。(今日头条南方鹏首发)

陆逊接任后,继续哄骗盟友,大拍关羽马屁,说他取得的战绩,连盟友也感到欢欣鼓舞,“小举大克,一何巍巍!敌国败绩,利在同盟,闻庆拊节”,这些动作,说明对付关羽夺取荆州,是图谋已久的行动,箭在弦上不得不发,不在于关羽取不取湘关米。蜀汉的三分之一荆州,在强敌环绕下,长时间镇守几乎无法守住,但没有荆州,只要益州政通人和,有山川之险,人心归附,并不意味着蜀汉必然先灭亡。

蜀臣陈寿《三国志》记载关羽偷袭孙权湘关盗取粮草是否注定蜀汉先亡?

谢谢邀请,蜀国的灭亡是有多种因素,主要原因是蜀国连年征战,兵源不足国力衰退,老中骨干将领逐渐缩减,以及外部环境和内部环境的变化而造成的。

盗取孙权粮食这事也给孙权添了堵,孙权夺取荆州是蓄谋已久的目标,正好关羽出去攻打襄樊,给了东吴夺取荆州钻了空子。关羽的失败是多方面的原因,受到曹操的牵制,孙权的偷袭,成都方面的失联没支援,以及刘封、孟达的不救援,还有关羽属下糜芳、博士仁的叛变多方因素导致荆州失守,关羽的侧翼吕蒙所部攻击,几万将士就这样被歼灭导致失败,关羽父子也阵亡了。

多种根源导致襄樊之战失败(217年)孙权秘密依附曹操,还想和关羽联姻,开始为收回荆州做打算。这时期刘备已经占据了益州,孙权只好调整战略计划,想把荆州占为己有。

二十二年春,权令都尉综详诣曹公请降,公报使修好,誓重结婚——《三国志·吴主传》

关羽拒绝和东吴通婚,并且又侮辱东吴使者的做法,显然是不可取的。

周瑜还活着的时候,孙权本想去攻打益州,然后管过头来北平汉中,进而击败曹操统一中原,没想到中途又被刘备夺取益州,这又给孙权增加了记恨。

建安二十四年(219年)关羽发动襄樊之战以后,以上种种矛盾的集中爆发,导致孙权投向曹操的怀抱,合谋对关羽做出袭击后各自获利。

刘备和孙权的联盟协议早已经有了破裂痕迹,再加上利益冲突,又没有妥善处理好和东吴的关系,引起事态进一步的发展。

荆州方面集中因素爆发加速荆州失守关羽据守的荆州内部产生矛盾,尤其是关羽和糜芳、博士仁政见不合,关羽又是高傲自负,有时听不进去下属的意见,导致人心不稳。这件事情让东吴也知道,利用这件事情早早收买了糜芳和博士仁,在关羽率军去攻打襄樊地区时,他们跟东吴林外合夺取了荆州,并且集中兵力侧翼攻打关羽。

刘备和诸葛亮成都方面,没有收到关羽攻打襄樊地区的消息,处于失联状态,关羽孤军奋战的时候,没有及时补充粮草和补充兵力支持。

上庸、房陵的两郡刘封和孟达也收到关羽攻打襄樊的消息,却采取了冷漠观望态度,没能及时出手救援关羽,就这样一位叱咤风云的名将,和几万官兵死伤耗尽,造成荆州失守,蜀国进出东大门被切断。

结语

关羽在攻打孙权部的湘关,取走了粮草,不至于孙权出兵直接来攻打关羽。

最关键的因素是孙权蓄谋已久想要夺取荆州,积极策反守将等待时机理应外合攻下荆州,又同曹操合谋联合袭击关羽,从各点击破歼灭关羽部众。另外一点是,刘封、孟达不救援,朝廷失联没有及时增援,关羽面对曹吴两国大军孤军奋战,必然会被击败歼灭。

从关羽的襄樊之败,荆州失守,刘备的夷陵之败,让蜀国承受了沉痛的打击,再加上长年的不断征战,使蜀国兵力不足,国力衰退从而也引起蜀国的渐渐衰退。

资料来源,《三国志·吴主传》

图片源于网络,侵权通知必删

蜀臣陈寿《三国志》记载关羽偷袭孙权湘关盗取粮草是否注定蜀汉先亡?

《三国志.吕蒙传》里有记载这么一段话:

遂称病笃,权乃露檄召蒙还,阴与图计。羽果信之,稍撤兵以赴樊。魏使于禁救樊,羽尽禽禁等,人马数万,讬以粮乏,擅取湘关米。从这段话我们可以知道两点:

- 吕蒙和孙权建议,以自己生病为借口,把自己调回后方,将没上过战场的陆逊派往陆口镇守,关羽果然上当,将多数留守荆州的军队调往前线,给吕蒙白衣渡江创造了机会;

- 关羽因为收编了于禁的三万军队,军粮稀缺,于是擅自夺取了湘关米充作军粮,给孙权出兵创造了借口;

或许有人会认为:关羽擅取了湘关米惹恼了孙权,给了他一个借口出兵,这才导致了荆州之失,引发了后面张飞被杀、夷陵惨败、刘备去世、蜀汉成为三足最弱的一方,才会最早地被灭。

可事实上,所谓“关羽擅取湘关米”一事,是建立在吕蒙和孙权制定了“惑羽夺荆”策略之后,并不是导致荆州被夺的原因,更不是蜀汉最先灭亡的原因,江东一早就有夺取荆州的心思,“湘关米”一事并不是孙权出兵的一个借口,而是一个难得的时机。

湘关所在的地界,因为刘备割三郡给孙权时,双方曾“以湘水为界”划分势力范围,所以我认为湘关所在应该是长沙境内、在湘水所建的两座关口,由于是双方前线,这里自然囤积了双方的军队和粮草,关羽在军粮供应不上的时候,派人去拿了属于自己关口的粮草,顺便把江东关口的粮食也拿了一些。

需要留意的点是:如果关羽真的把手伸到了江东境内,而孙权又不允许的话,那关羽的士兵和守关的士兵为什么没有发生过冲突呢?同样的,如果关羽拿的只是自己关口的粮食,那孙权又有什么借口派吕蒙去夺取荆州呢?

所以我认为:关羽确实是把手伸向了孙权的关口,也就是过界了,但孙权并没有阻止,相反可能还下令给守关将领,让他尽力提供粮草给关羽,不准阻止,也不准发生矛盾。这样做的目的,其实就是孙权在等待一个时机,关羽拿粮很明显给了孙权一个信号:北伐军在襄樊旷日已久,虽然军队没有出现过大的损耗,但粮食已经见底,连关口预备粮都要拿,这时就是履行和曹操的约定,出兵荆州的最好时机了。

我们都知道,三军未动,粮草先行,军粮对于出征军队来说是最重要的成功因素,像诸葛亮数次北伐,多次都是因粮食不继才撤退的,关羽虽然前期准备充足,可他在收编了于禁的三万大军后没有采取杀俘的做法,而是把他们全部运往后方江陵,代替原先的荆州部队守城,并把多数留守的军队调往前线,加紧攻城。这样一来一往一加,自然加快了粮食的消耗,加上他在襄樊一带被拖了半年之久,粮食不够是理所当然的事。

关羽前线粮食供应不上,这一切都在吕蒙和陆逊的预料之中早在划分荆州的时候,吕蒙和陆逊就有过一段关于荆州的对话:

逊曰:"羽矜其骁气,陵轹於人。始有大功,意骄志逸,但务北进,未嫌於我,有相闻病,必益无备。今出其不意,自可禽制。下见至尊,宜好为计。"蒙曰:"羽素勇猛,既难为敌,且已据荆州,恩信大行,兼始有功,胆势益盛,未易图也。"虽然吕蒙把关羽夸了一顿,但同时也说了他是“未易图也”,只是时机不到,暂时不好和关羽开战而已,之后吕蒙回去建业见孙权,立刻就推荐陆逊接替自己的位置,“若用之(陆逊),当令外自韬隐,内察形便,然后可克(关羽)”,孙权就召回陆逊,任命他为偏将军右督部,代替吕蒙守卫陆口,全权负责荆州事务。而陆逊到了陆口前线后,写了好几封信给关羽,极力夸奖关羽的威望,把他拍得都快上天了,对于江东这不寻常军事调动也就不放在眼里了,“羽览逊书,有谦下自讬之意,意大安,无复所嫌。”所以陆逊和吕蒙从一开始就看准了关羽的弱点:“矜其骁气,意骄志逸”,关羽从吕蒙时期开始,就处处陷在江东的算计之中,以有心算无心,关羽又焉能不败?荆州又焉能不失?

尤其是陆逊给关羽的信中,写着这样一句:“仆书生疏迟,忝所不堪,喜邻威德,乐自倾尽,虽未合策,犹可怀也。”明确说明了只要关将军您有什么需要,书生陆逊自当“乐自倾尽”来帮忙。陆逊守卫的是和关羽接壤的陆口前线,而湘关则是荆南前线,这关羽拿湘关米如果没有和江东守关将领发生过冲突的话,那他肯定是和荆州方面最高负责人商量好的。我认为,在关羽一开始派了人去湘关取米,陆逊马上就屁颠屁颠地献上军粮,甚至可能是主动送上去的,陆逊用懦弱无能来麻痹关羽,让他自认为已无后顾之忧,才会把军队全部调往前线,造成后方空虚。

所以,擅取湘关米一事是江东预先埋伏好的圈套,关羽看轻陆逊才会中了这个圈套,并不是蜀汉最先灭亡的原因之一,荆州之失才是,但荆州之失的主要原因较多还是在孙权方面,人家摆明了要来抢,前有狼后有虎的,关羽还能怎么办?

而且就算没有“关羽取湘关米”的事,难道孙权就制造不出一个借口来进军吗?“湘关米”给了孙权一个出兵的时机,至于借口嘛,欲加之罪何患无辞,二十世纪一小瓶洗衣粉都可以出动导弹部队了,何况孙子兵法玩得贼溜的三国时代,找个出兵的借口还有什么难的?

作者/一贰一橙:天文地理,一概不懂;古今中外,都靠瞎掰,主要百度,然后乱编,喜欢点赞!内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。