清朝的举人最低能做什么官?

古代科举制度,考取举人相当于现在省级地方公开招考领导干部录用者,待遇很优厚,可以出仕为官;所以有“穷秀才”之说,但无“穷举人”的说法

古时的读书人,在未考取生员(秀才)以上功名之前,称为童生,俗称白衣;你看,《水浒》中,梁山第一任寨主王伦,绰号白衣秀士,就是一个没有功名的文化人;既使八十岁白发老翁,未考取生员(秀才),也是童生。

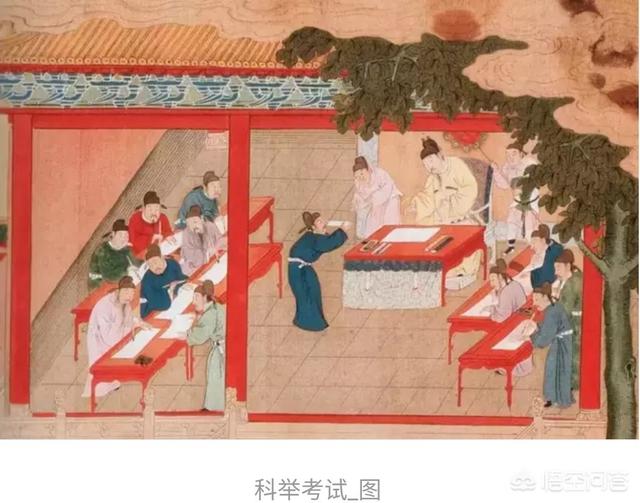

科举制度始于隋朝,经唐、宋不断完善,至明清时期,形成严密完备的公开选拔人才的考试制度。 明、清时,科举考试分为县试、院试、乡试、会试、殿式等层次考试,考取者获得不同的功名、入学、出仕为官。

一.秀才:县试、府试、院试(省学政主持的考试),童生参加考试,录取者称为生员,始获得功名,俗称秀才。

生员分为廪生、增生、附生,廪生可获得政府膳食供给待遇,相当于现在大学公费生;增加录取名额的增生、附加录取的附生则没有这个待遇,相当于现在大学扩招的自费生。

生员中选拔出优秀者,可以入最高学府国子监学习者称为贡生,相当于现在大学生保研,为贡生中的优贡;不同于恩贡、荫贡等凭特权进入国子监的贡生。

秀才只是取得入县、府学习,拔贡,及向上层次考试的资格,不能出仕为官,可免除差徭; 向上考试不第,可搞教育办私塾等谋生。

你看,秀才相当于参加高考,考上大学;有公费的、自费的、扩招的、保研的(拔贡)。

二.举人:乡试,省级举行考试,生员(秀才)参加考试,录取者称为举人,人们习称老爷,第一名称解元。

举人除取得向上层次的考试资格外,享有免除赋税徭役的特权待遇,因此,中举后,有些土财主会给好处,将土地、人口依附于中举者,以逃避赋税徭役。

举人不同于秀才,可以出仕为官了,多是府、州、县教学、主簿一类的八、九品级的佐官,亦有出任知县主官的,但是很少。

你看吧,举人是相当于现在省级地方公开招考领导干部录用者,可以出仕为官,照比秀才,待遇很优厚,所以《儒林外史》中,范进中举竞然高兴的疯癫了!

仅供参考。

清朝的举人最低能做什么官?

看了很多网友的讨论,较多的是将现在的学士、硕士、博士(普通高等教育)与清代的生员、举人、进士(科举制度)相对比。其实严格说,这两者之间是无法直接对比的,因为清代科举归根到底是选官制度,而现在的普通高等教育则培养各类人才。如果真要挂钩,清代科举制度倒和现在公务员制度相类似,都是选官制度。

现行国家公务员系统行政级别分10层(计有27级),其中乡科级正职为第九级(第16-22级)、乡科级副职为第十级(17-24级)。在这种情况下,现在硕士考公务员一般给予副科待遇,相当于第十级,博士一般给予正科级待遇,相当于第九级。

而清代官员品级从正一品到从九品,共有18级,举人入仕基本都可以做到从九品及以上。因此,单从级别来看,现代硕博士和清代举人的起点较类似,都比较低。但实际上,二者之间存在很大差别,现行公务员制度和清代官员制度本质上是不同的,清代皇权意志可以决定官员的选拔,而现代公务员制度更为公平、公正。因此,不能简单将学士、硕士、博士与古代生员、举人、秀才相挂钩。

清代(仅以入关之后为例)科举考试一般程序是,生员参加在省城举行的乡试,通过者称为举人;举人再参加礼部在京城举行的会试,通过者为贡士;贡士之后再参加由皇帝亲自主持的殿试,即为进士,进士分三等,一等称赐进士、二等称赐进士出身、三等称赐同进士出身。乡试和会试都会PK掉一部分,而殿试则不会,一般只要参加殿试的贡士都能考中进士,只是名次会不同。进士是科举考试的最高功名。

举人的数量是个变量,据刘海峰统计,清代共有112科乡试,按照平均每科乡试录取举人1300计算,清代大约有举人14万以上。这么多的举人,其出路一般有两种,一是继续考取进士,二是直接进入仕途。但进士名额更少,据毛晓阳、金甦统计,清代进士约26849名,所以举人考取进士录取率很低,也因此有很多举人连续多次参加会试,希望能够考取进士。而有些则选择另一种路径:直接入仕。

举人乡试试卷(以上图片均来自百度百科,侵权请删)

清代举人可以直接入仕,但举人可以任职的官职也有有限的,如乾隆三十年(1765),全国知县仅有1285名,但举人仅三年一科的平均数就有1300,所以也就造成了举人大量“壅积”,清廷于是采取各种方式从举人中挑选优秀的人才为官,主要的途径有三种:拣选、截取和大挑。

拣选早在顺治年间就已经开始,但拣选时间一再变化。清初,会试不中即可拣选;顺治中期改为三科会试(也即九年)不中;其后,又因人数过多,再次更改时间,近省五科会试(十五年)方允许拣选,三科会试可以就教职(教谕等职,相当于现在县教育局长),远省仍按会试三科拣选;康熙时期,又改为按照科分、省分次序和乡榜名次三个条件来进行拣选。拣选任职主要是推官(府佐贰官,负责刑名之事,相当于市公安局长,清康熙年间废)、知州(州的地位比较特殊,直隶州相当于府,散州相当于县,所以知州相当于现在的市长或者县长)、知县(相当于现在县长)、通判(地位也比较特殊,辅助知州管理政务,但又对知州有监察权,和现在副市长加纪委书记有些类似)等官。

截取是朝廷划定一个范围,在这个范围内部的举人可以赴吏部登记候选。乾隆以后,一般截取三科,也就是大约九年左右一次。其官职大约也是知县等。

大挑是乾隆时期开始的,初以六年一次,后改为四年一次,按照省份确定名额,大省40名、中省30名、小省20名,最开始以10人为一排,10人中挑选5人,一等2人、二等3人,后来每两排20人中挑选12人,一等3人、二等9人。一等分发各省以知县试用,试用合格继续留任,不合格则先降职,此外,一等还可以借补州同(知州副职,相当于副市长或副县长)、州判(情况较为复杂,大概也相当于知州副职)、县丞(清代很少设县丞,相当于现在的副县长)、经历(设于不同机构,其官阶职能也大不相同)、盐库大使、河工等官。二等可任学正(国子监官员)、教谕(教育长官)、训导(教育辅官)等职,且不一定立刻上任,需要等出缺时才能补上。

但实际上,举人还有其他各种出路,如出任幕僚,担任塾师,或者因为难以入仕,直接闲赋在家,甚至经商。

清朝的举人最低能做什么官?

清朝的科举,童试得中称秀才,乡试得中称举人,会试得中称贡士,殿试得中称进士。当然,进士又分进士及第,进士出身,同进士出身三等。

生员考中了举人,那就已经成为了朝廷的候补官员,这也就是范进考中秀才时并不如考中举人的时候那么失心疯的原因。更有考中举人之后,朝廷就会免除你家里400亩土地的租税,这也就是为什么那么多人削尖脑袋要考科举的原因。

其实,从明朝开始,就已经有了举人入仕的先例。海瑞就是以举人入仕做到了一省巡抚。当然,举人毕竟不同于进士,做官的等级也有高下之分。

在清朝初期,很多前朝的副榜贡生甚至能够直接和进士一样经过吏部的拣选成为官员。一代廉吏于成龙便是以这样的身份进入仕途,最终做到了两江总督这样的一品封疆大吏。

当然,举人也可以进行这样的拣选,可是举人的数量毕竟太多,拣选要等三科,也就是九年的时间。也可以截取或者等待大挑。这些都是举人入仕的途径。

要说举人能做的最高的官,那就是七品知县。这种情况一般来说是被认为是祖坟冒青烟,运气好到爆了。因为一般而言,举人能做到从九品的县教谕,训导已经是谢天谢地了。大多数的举人入仕都是从不入流的县典史做起。

更多的情况下,举人的出路是去给高级别的官员做幕僚。别看幕僚不是朝廷任命的官员,可权力却非常之大,相当于半个正堂。例如左宗棠就是给时任湖南巡抚骆秉章做幕僚起家的。

清朝的举人最低能做什么官?

一般来说,明清的进士出身至少是知县,也就是正七品官。而七品以下的,一般就是举人出身担任。知县相当于现在的县委书记、县长,那么辖区内其他公务员一般就是举人出身。当然,举人未必能能直接任命,但拥有了被任命的资格,如果运气好的话,举人出身做到二品大员也不是不可能。所以范进中举就可以发疯了。

比如明朝著名清官海瑞,中举之后就担任南平教谕。南平是福建省延平府的一个县,教谕主管县学工作,放在今天大概是个县中校长教的样子,在当时应该没有品级。不过海瑞成绩突出,升任正七品淳安知县,最后做到南京右都御史,虽然没有实权,但也是正二品大员,足以光宗耀祖了。清承明制,规定和明朝也都差不多。

当然,就算一直是候补官员,举人也比秀才要好。秀才、举人、进士都有免除徭役的权利,也可以免除部分土地的赋税,进士要比举人多,举人又比秀才多。

感谢阅读,欢迎关注!

清朝的举人最低能做什么官?

举人到底能不能直接做官?答案是明确的,能。但是,在清朝、尤其是清朝中后期,举人直接做官实际上是非常困难的。首先是进士录取人数的增加,进士多了,举人自然无法与之竞争。其次是清朝的很多旗人可以通过出任侍卫、拜唐阿等方式跨过科举直接入仕,这些人的背景、门路远比单纯依靠科举考试的举人优越得多,举人自然也很难与他们竞争。除此之外,还有捐纳途径,这帮人既然能用钱买官,自然也有办法通过钱解决虚衔转实缺的问题,无形中又增加了举人直接做官的难度。晚清时期,因为平定“发捻之乱”,又打出来许多“军功候补官员”,这些人也同样是来跟举人、甚至进士“抢饭碗”的!因此,晚清时期,举人直接做官已经很难了,除非你背景足够深厚或者家世背景非常殷实,否则基本没有机会……

何谓举人所谓举人,指的是乡试被正式录取者,只有这些人才有资格参加三年一度的会试。会试录取者称贡士,考取了贡士就等于是考取了进士,所谓殿试仅仅是对贡士进行重新排名而已,属于等额录取、不淘汰任何一位贡士。

乡试除了被正式录取者举人之外,还有一些未达到录取条件、但成绩尚可者会被副榜补录,称为副榜贡生。请注意,副榜贡生和贡士不是一回事,贡士其实就是尚未进行重新排名的进士,但副帮贡生只是“候补举人”而已。这些人在被补录之后,还需要进国子监继续“镀金”,在考核合格之后,才能具备与举人同样的待遇。如著名的“天下第一廉吏”于成龙,他便是副榜贡生出身。在清朝入关之初,因为人才紧缺,不仅举人可以直接入仕,连不少副榜贡生在考核合格之后都可以直接入仕做官。还是以前面提到的那位于成龙,他不仅以副榜贡生身份入仕为官了,而且起步就是知县!但这样的情况主要还是出现在清初,随着清朝科举制度的完善,举人、副榜贡生直入仕的机会也变得越来越少。

举人直接当官能当什么官在清初,举人直入仕,混个知县问题不大,毕竟连副榜贡生都能外放知县,就更别说是“正取生”举人了。但随着清朝科举制度的逐步完善,举人直入仕也越来越难,基本也只能是基层官员了,如县丞、教谕、主簿之类正八品及以下职务。如果背景深厚或家世背景仕殷实,通过人为操作混个正七品的知县也是有可能的,但基本鲜有能够担任知县以上级别职位的。毕竟,不少排名靠后、缺乏家世背景的进士(一般以三甲同进士出身者居多)也只是外放知县而已,举人理论上是不能超过进士的。

当然,清朝会不定期对一些久试未中进士的举人进行再次挑选,称为“大挑”。说白了,就是给长期“奋战在考试一线”的举人们一个额外的机会。适逢朝廷“大挑”,运气好的举人也是有可能被外放知县的。运气一般的,恐怕也只能从县丞以下干起了……

未能入仕的举人可以做什么未能入仕的举人可以做什么呢?入高官幕府担任幕宾是一个最常见的途径,如晚清时期的左文襄公,他走的就是这条路。这里有必要说一说,举人入高官幕府担任幕宾与人们常说的“师爷”还是有区别的。“师爷”属于没有编制的“编外人员”,而举人是拥有功名在身的“正式编制人员”。“师爷”一辈子只能是“师爷”,但在高官幕府中担任幕宾的举人如果混得好、是可以被推荐直接为官的。

除了入高官幕府之外,家境好的自己在家当当“土财主”也是相当不错的。举人属于有功名在身的,不需要缴纳赋税、不需要服徭役,在当地的社会地位一般也比较高——见官不拜。和卸任官员一样,这类举人同样被称为“乡绅”。

综上所述,在清朝考中举人,等于是获得了官场的入场券,但只能在“大厅”、没法进入“包厢”,如果“大厅”客满,那就只能“买站票”等着了。如果不想等,也可以去高级“包厢”帮里面的人“端茶倒水、递递毛巾”,以期混个脸熟。一旦“大厅”有空位,有在高级“包厢”里的人照顾、可以优先获得这个空位。但直接进入“包厢”很难,基本没有可能。

清朝的举人、除清初以外,基本都是知县及以下起步,一般都是从县丞、教谕、主簿这些基层官员干起,能够直接出任知县者已然是凤毛麟角了。由举人直接入仕者的后期升迁也相对较慢,一辈子能混到和知府、同知之类,就“烧高香”了!像左文襄公、海忠介公那样的,基本就是“祖坟上冒青烟”了……古往今来,举人出身者能够像左文襄公那样出将入相者,比凤毛麟角还要凤毛麟角!

清朝的举人最低能做什么官?

在清朝实行的科举制中,先是从童声考秀才,考完秀才优秀的人就可以参加省上的“乡试”。这些乡试的主考官员一般是皇帝任命的翰林与进士出生的官员担任,这几乎已经到了省上了,而考到第一名的便叫做“解元”,其余通过考试的人叫做“举人”到了第二年春天就到京城考试,考到第一名的“会元”,而其余通过的人,叫做“贡生”,之后就是殿试,一般殿试之后就是进士了,到了进士一般科举就算完了。

但是这个合格率是真的令人发指,一个县也就是五六名秀才,而最后“会试”的及格率只有百分之一,可想而知,举人已经到了什么地步,如果是高考那么就是全省前五十,全是清华。

由于后面“会试”的及格率是在太低,而有些举人就到这就算到头来,就开始步入仕途,但是,一般的状元也只是受五品到六品,而举人一般几乎就是从末流小官做起,也就是县衙的主簿、县丞,如果运气好,说不定还可以当个知县,假如你可以深得民心,你的仕途尽头也就是知府。

但是也有例外,如海瑞一路打击贪腐,最后成为太子太保,左宗棠最后成为军机大臣,但是这样的案例是非常少的,甚至说没有,进士和举人的差别可能比现在本科和博士的区别还要大。

但是别小看这个未入流的小官,一般家庭就是代表飞黄腾达了,几乎就是现在副处级别的干部,混得好就可能是正厅级别干部,这难道还不眼馋吗?而状元就是直接官授五品,堪比副省级,这就是古代的“十年寒窗无人问,一举成名天下知”

留个赞吧!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。