孙立人为何被称为“东方隆美尔”?

埃尔温·隆美尔是德国在二战时期的陆军元帅,因为高超的军事理论和灵活的战术指挥而享誉世界,被称为“沙漠之狐”和“帝国之鹰”,还与曼施坦因、古德里安并称为“纳粹三大名将”。

同样二战时期,就在隆美尔驰骋北非无敌疆场之际,东方战场也涌现出了许多的名将,甚至有人还被称为“东方隆美尔”。这个人,就是中国兵圣孙武的嫡系后代,还是抗战中直接作战歼灭日军最多的人,他的名字叫做孙立人。

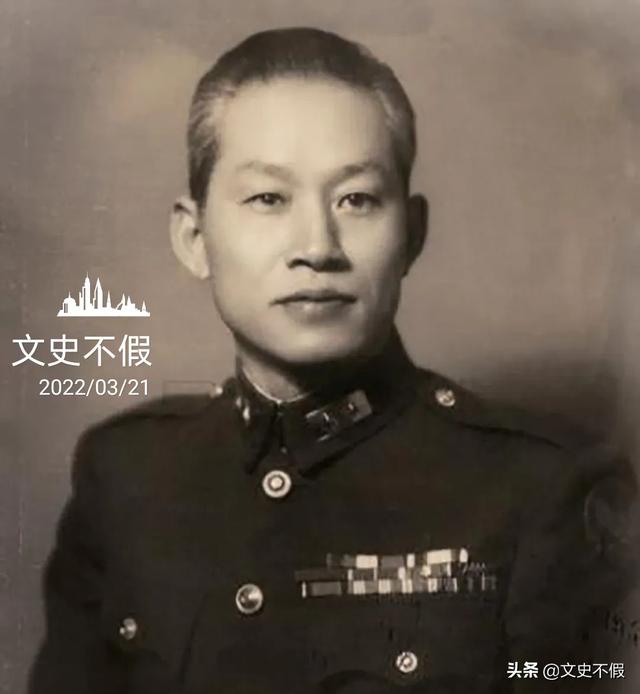

孙立人(1900年12月8日——1990年11月19日),字抚民,安徽省庐江人,著名的爱国人士和抗日名将,先后获得过云麾勋章、不列颠帝国勋章和青天白日勋章等荣誉。不过,由于遭到蒋介石的猜忌,他在退居台湾后郁郁不得志,后来病逝于台中市的寓所内,被称为“第二个张学良”。

孙立人出生于安徽庐江县金牛镇的一个官宦世家,其父曾在山东担任知府。自幼起,他便被家族寄予了无限厚望光耀门楣,可由于慈禧太后废除科举制度才转而投身于新学。

1914年,孙立人以安徽省第一名的成绩考取了清华大学庚子赔款留美预科班。在校期间,他除了精于自己的学业,还对体育运动非常积极,更率领清华大学篮球队在远东运动会中击败日本,夺取了冠军奖杯。

1923年,孙立人从清华毕业后赴美留学,进入普渡大学就读。期间,他亲眼目睹了美国的强大,目睹了欧美各国的对外扩张,深感中国只有通过“富国强兵”才能重新崛起。

在此背景下,孙立人从普渡大学毕业后毅然投笔从戎,以优异的成绩考入维吉尼亚军校学习军事,还与未来的美国名将马歇尔和巴顿成为了同学。他不仅系统学习了西方国家的最新军事理论,还在毕业后亲赴欧洲多国考察学习,真正成为了素养丰富的军事人才。

因为并非正统的黄埔系出身,也没有地方军阀的背景,孙立人回国后并未得到重用,哪派哪系都对他非常提防。当时,蒋介石的地位尚不稳固,新旧军阀之间的矛盾非常尖锐,他的出现显得有些尴尬。

由于相同的背景和相似的经历,孙立人逐渐赢得了宋子文的青睐。在他的推荐下,终于出任了国民党中央党校的军训队长,后来又升任司令部侍卫总队副队长,初步在军界中崭露头角。

之后,恰逢宋子文创建税警总团,孙立人终于有了出头之日,被任命为第四团团长在海州培训新兵。当时,国军的训练普遍都学习日本,坚持强调纪律、筑城和投弹等战术训练,而对于素质、体能和器械等并不重视。

孙立人对于国军的现状不以为然,开始强调体能训练和素质培养的重要性。比如,他要求全团官兵4点起床,体能训练结束后开始战术示范和操练,还将游泳、击剑和搏击等体育项目也纳入其中。

税警团虽然属于国家的后备军事力量,主要负责查处走私和抓捕偷逃税。不过,由于时局混乱,这支部队更像是宋子文一手培植的私人武装,更像是“宋家王朝”的警卫队。

凭借宋子文的财力和蒋介石的默许,税警团全部都换装成美式装备,成为国内装备最精良的军事力量。而且,其中的青年军官都是清一色的留洋学生,整体的素质也是国内首屈一指的。

在宋子文的支持下,孙立人的才能终于有了用武之地,还创造性地开发出一套“孙氏操练法”,大幅度提升了税警团的战斗力。不过,由于性格高傲且不善钻营,他始终未能得到蒋介石的认可。

众所周知,蒋介石选人用人喜欢“浙江系”和“黄埔系”,其他人很少能入他法眼。对于留洋的学生,他选拔任用都非常谨慎,而且比较侧重于留学日本、德国和法国的,比如邱清泉和廖耀湘等人就属于这种情况。

蒋介石虽然在1927年迎娶宋美龄实现了“中美合作”,但骨子里还是提防着宋家。尤其是,他对于宋子文这个大舅哥也是既用也防,始终没有真正信赖过。

1937年7月7日,随着卢沟桥事变的爆发,全面抗战由此开始。为了表明中国抗敌到底的决心,也为了提振全民族抗战的信心,蒋介石代表国民政府发表了“庐山谈话”:

战端一开就地无分南北,人无分老幼,皆有守土抗战之责任,皆有抱定牺牲一切之决心!

很快,宋子文的税警总团也奉命参战并被改编为国军正规部队,划入第15集团军参加了淞沪会战。孙立人率领部队立即赶赴战场,还在苏州河与日军展开了激烈的交火,表现出了中国军人应有的血性。

不过,由于国民政府执行片面抗战的政策,不顾敌强我弱的客观劣势,执意在淞沪战场进行“硬碰硬”,导致了会战的惨败。孙立人率部被迫后撤,本人还身负重伤,一块弹片因为无法取出而终生留在了体内。

休整期间,孙立人的部队被数次扩编,终于拥有了六个团的兵力,成为当时国军中最精锐的部队之一。紧接着,他又接连参加了武汉会战等大型战役,从正面战场迟滞了日军的进攻,为战争进入相持阶段提供了可能。

1941年1月,随着《美日通商航海条约》的到期,美国单方面宣布不再续约,开始公开限制日本的海上贸易和军事活动。半年后,罗斯福政府又单方面终止了美日两国的大部分贸易,还冻结了日本在美国的全部资产。

如果说,日本对于美国的贸易制裁还能勉强承受的话,那对于海上石油禁运就完全不能接受,这直接导致了战争机器的停转。经过统帅部讨论,军方认定要么半年内从东南亚各国撤军,要么破釜沉舟对美一战。

1941年12月7日凌晨,日军秘密集结各类舰载机183架,从六艘航母纷纷升空后扑向了几无防备的珍珠港。据统计,美军太平洋舰队共有四艘战列舰被击沉,六艘巡洋舰和三艘驱逐被击沉,近两百架飞机被击毁,另有六千多人伤亡。

紧接着,罗斯福总统赶到国会发表了“庄重而又气愤”的一段演讲:

1941年12月7日是一个耻辱的日子,美国遭到日本海军和航空兵的蓄意突袭。日本政府“以虚假的声明和佯装期盼和平的姿态故意欺骗美国”,向整个太平洋地区都发动了突袭。无论要花多长时间来抵御这一蓄谋已久的侵略,美国人都将凭正义的力量彻底胜利!

随后,美国参众两院通过了美国向日本的宣战书,众议院有一票反对,参议院全票通过。从此以后,美国正式加入了这场波及全世界的反法西斯战争。

二战期间,缅甸是东南半岛最具战略价值的国家之一,这里西临英属印度,东部和北部地区都与中国接壤。因此,它除了对中国具有重要的战略价值,对英国和美国也同样重要。

为了保住缅甸这处战略要地不失,中英两国很早就开始酝酿合作,誓言抵挡日军进一步侵占东南亚。为此,国民政府还派遣杜聿明作为军事顾问前往缅甸进行考察,积极与英国接洽派遣远征军的事宜,只是由于英国政府担心中国涉足自己的地盘而久拖不决。

在美国对日本宣战后,开始积极促成中英两国进一步合作,终于在12月23日签署完成《中英共同防御滇缅路协定》。为了适应国际局势的变化,税警总团被改编为第38师。孙立人也正式成为了国军的少将师长,准备加入中国远征军入缅作战。

由于英国人固有的傲慢和保守,预定入缅的中国远征军被长期滞留在中缅边境待命,错失了作战的最好良机。到1942年初,眼见驻缅英军已经被日军打得溃不成军,甚至连缅甸的首都仰光也马上不保,这才紧急请求中国远征军入缅。

在杜聿明的率领下,远征军开始入缅参战,以英勇无畏的牺牲精神先后取得同古战役、仁安羌战役和东枝战役的胜利,逐步扭转了缅甸战场局势。其中,由孙立人率领的第38师更是勇者无敌,彻底打出了中国军人的气势。

为了营救被日军包围的7万多名英军士兵和记者,孙立人率部毅然向日军精锐第33师团发起了攻击,取得了“仁安羌大捷”。此次大捷,是中国远征军入缅后的第一场大胜,他不仅获得了英国授予的“帝国勋章”,更被同盟国大肆颂扬:

孙立人将军智勇兼备将略超人,实为盟军之楷模!

不过,这次“仁安羌大捷”并没有得到国民政府的肯定,反而被蒋介石和杜聿明不断诟病。原来,国民政府密令孙立人固守曼德勒,可他却坚持去解救英军,似乎有抗命不遵之嫌。

虽然中国远征军英勇无畏,但还是遭到了英国人的“出卖”。原来,丘吉尔政府为了应对欧洲战事,已经做好了放弃缅甸的准备,还无耻地要求中国远征军掩护自己撤退,甚至希望退入印度境内继续为自己充当炮灰。

蒋介石闻讯后,多次与英国和美国交涉却无果,索性下令中国远征军全部撤回国内待命。不过,由于归途已经受阻,杜聿明只好率领第5军退入了中缅交界处的“野人山”,历经千辛万苦才退回国内。

孙立人又一次“抗命不遵”,没有按照杜聿明的命令撤军,而是遵照中国战区参谋长史迪威的命令率领38师退入到印度境内。这一行为终于彻底惹怒了杜聿明,也为他今后的悲剧埋下了伏笔。

到了1943年10 月,中国远征军向缅北发起了第二次缅甸战役,孙立人的第38师也在密支那的胡康河谷发起反攻,成功占领了密支那城。

凭借赫赫战功,孙立人在战后升任新1军军长,而且还获得了“东方隆美尔”的美誉。只不过,国民政府高层对他似乎并不是特别认同,远不如国际社会对他的评价高。

1945年5月,孙立人应艾森豪威尔的邀请访问欧洲,还顺带考察了战场形势。之后,他率领装备精良的新1军返回国内,对日军展开了最后的攻势。

日本投降后,孙立人率领新1军进入东北,被任命为东北保安副司令。只不过,他仍然归属杜聿明统辖,两人的矛盾由来已久,相互之间芥蒂颇深。

在杜聿明和廖耀湘等人的操作下,蒋介石不仅将孙立人调离东北,还剥夺了他对新1军的指挥权,改任了毫无实权的陆军训练司令。甚至于,他还当面这样羞辱这位在战场上证明过自己的军人:

训练部队很好,不过打仗不行!

随着解放军的节节取胜,有些意志消沉的孙立人被调往台湾凤山一带专职训练新兵。不过,作为铁杆的“亲英美派”代表,蒋介石没有对他赶尽杀绝,希望留其继续争取美援。

国民党败退台湾后,蒋介石宣布“复行总统职权”,从此继续掌权。由于《中央日报》记者李明被以“匪谍”的罪名逮捕,还牵扯出了黄珏和黄正这对姐妹花。其中,黄正是孙立人的英文秘书,二人还曾传出过绯闻。

蒋经国受命调查此事,传唤黄氏姐妹接受问询。可是,耿直豪横的孙立人却不知道避嫌,还对“小蒋”硬扛回怼,相当于又一次违逆了蒋氏父子。

与此同时,担任台湾保安副司令的彭孟缉告密,揭发孙立人的军法处长周芝雨也是地下党。这下,一波未平一波又起,孙立人处境越发艰难,蒋介石在日记中这样记载:

近来,孙立人部又有匪谍重案发现。此人夜郎自大,粗浅糊涂,不知如何结果矣。

在周芝雨被捕后,孙立人受其牵连而被勒令在家反省。由于没有低头转圜,他与蒋氏父子的关系彻底闹僵,余生也没有出现过缓和。

由于美国对蒋介石的失望,开始接连扶持新的“代理人”,之前的李宗仁是,之后的孙立人也是。杜鲁门政府曾秘密拟订过一份“台湾政变草案”,准备驱逐蒋介石后由孙立人取而代之,只是由于朝鲜战争的突然爆发而无限期搁置。

而对这样的危险隐患,蒋介石自然不敢大意,只不过碍于美国的淫威才有所顾忌。等到艾森豪威尔上台后,终于加强了对台关系并且签订了《美台共同防御条约》,从此以后蒋氏父子再无顾忌,决心彻底铲除孙立人以绝后患。

1955年5月,掌控特务机关的蒋经国接到密报,孙立人原先的属下郭廷亮等人准备发动兵变。虽然情报的真实性还有待于进一步证实,但蒋介石宁可信其有,不可信其无,立即下令免去孙立人“陆军司令”的职务,史称“孙立人案”。

在面对陈诚和何应钦等人的问讯时,孙立人还坚称自己无辜,完全不知道所谓的“兵变”。不过,他从此以后还是被扣上了“纵容部下密谋犯上”的帽子,遭到了长期的软禁。

被软禁期间,孙立人失去了必要的经济来源,生活得非常拮据。为了供养四个孩子读书,这位叱咤风云的抗日名将只得栽种水果,通过出售这些果实为生。

1975年4月5日,也就是农历清明节这天,败退台湾的蒋介石过世了。之后,严家淦成为了名义上的领导人,只不过实权都被“行政院长”蒋经国掌控了,孙立人依然处于软禁之中。

直到蒋经国过世,台湾才逐渐结束了威权统治时代,被长年软禁的张学良和孙立人才相继获得了人生自由。只不过,他二人都已经成为了风烛残年的耄耋老人,这样的结局实在令人唏嘘不已。

随着台湾一些敏感档案的相继解密,越来越多的人都开始相信,当年那场所谓的“兵变”完全就是蒋氏父子为了排除异己而自导自演的一出闹剧。

孙立人共生育了两子两女,分别是孙中平、孙安平、孙天平和孙太平,合起来就是“中国安定,天下太平”,由此不难看出他浓浓的爱国情和中国心。只不过,这位坚定的爱国者却在晚年有些悲凉。

1990年11月19日,孙立人病逝于台中的寓所内,时任“行政院长”的郝柏村亲自督办丧事,宋美龄还送来花圈以示哀悼。出殡时,民众在沿途自发的送行队伍长达一公里,丝毫都不逊于当年蒋介石出殡时的规模。@文史不假

孙立人为何被称为“东方隆美尔”?

孙立人(1900.12.8-1990.11.19),中华民国陆军二级上将,字抚民,号仲能,汉族,安徽省巢湖市庐江县金牛镇人,抗日名将、军事家、民族英雄、蒋介石“五大主力”之一新一军军长。在美国留学,仁安羌一战赢得了国际声誉,营救英军并和美军并肩作战,打通中缅公路中声誉鹊起,被欧美军事家称作“东方隆美尔”。是军级单位将领中,歼灭日军最多的中国将领。荣获第三等级的不列颠帝国勋章,被视为国军中相当另类的鹰派,孙立人将军不但军事才能极高,而且重视教育。另外当代有同名画家。

《泰晤士报》专门发文赞道:“从第一次缅甸战役开始,第38师及其才华横溢的师长应运而生,建立了他们的声望。除了仁安羌之役外,英勇能干的孙立人还有另一次卓越的成就,就是率领第38师越过青岭,成为完整的战斗队伍,纪律和军心士气丝毫不受损折”。隆美尔是希特勒的名将,在北非战场上曾让盟军吃尽苦头,他善于利用武器装备之便快速作战,奇正并用,有“沙漠之狐”之称,《泰晤士报》则将“东方隆美尔”的桂冠送给了孙立人。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。