回头看清末塞防和海防的对错,李鸿章和左宗棠哪个是对的?

关于“海防”和“塞防”之争,尽管在清朝末期时争论的非常激烈。但是,这两种观点的碰撞却是古已有之,存在了很长的时间。

中国历史上,尽管很早就已经扩张到了东南沿海一带,不过,历朝历代的封建统治者一直都以陆权思想为主导,长期以来轻视海权。除了极个别朝代和极个别君主曾向海洋进行过探索,其余时期很少关注海洋。

明朝灭亡后,满族作为一个马背上的少数民族而入主中原。由于游牧文明远远落后于中原的农耕文明,所有他们的海防思想和海防意识更加淡漠,甚至逐渐退缩到了“闭关锁国”的地步。

闭关锁国期间,中国错失了赶超世界的最后时机,日益落后于世界发展的趋势。

随着鸦片战争的爆发,西方资本主义国家利用自己的坚船利炮,从海上攻破了中国闭守的国门。从此以后,满清统治者不得不开始正视海防,发展海防,关注海防。

在1874年时,弹丸小国日本为了吞并清朝的属国琉球,竟敢悍然出兵台湾岛,发动了自明治维新以来的第一次对外侵略战争,史称“牡丹社事件”。此役后,满清朝廷大受触动,终于认识到了自己在海防上的严重滞后。

遭受西方列强的欺压也就忍了,现如今,就连身边的“倭国”都敢来耀武扬威,真是情何以堪!受此事件的直接刺激,清廷内部爆发了一场关于海防和陆防(塞防)的大讨论,也称为“海防塞防之争”。

当时,以恭亲王奕訢为首的洋务派们正是最强势时期,他们积极支持大幅度提升海防在国家层面的战略地位。不过,洋务派们的强势表态,引起了慈禧太后的警觉。

为了限制恭亲王和洋务派的专权,慈禧太后下旨,扩大了这次讨论的参与规模,不仅限于军机大臣和朝中重臣,还要求各地的督抚都上疏表态。

于是,直隶总督李鸿章、陕甘总督左宗棠、两广总督英翰、两江总督李宗羲、闽浙总督李鹤年、湖广总督李瀚章、湖南巡抚王文韶、浙江巡抚杨昌濬、安徽巡抚裕禄、福建巡抚王凯泰、山东巡抚丁宝桢、江西巡抚刘坤一等地方大员都纷纷上疏,发表自己对于海防和塞防的观点主张。

这次讨论,其结果是显而易见的,所有人都认识到了海防对于国家安全的重要性,都希望朝廷能够增加对于海防的投入,顺应“师夷长技以制夷”的潮流和洋务要求。

不过,谁都清楚,在提升海防力量的同时,必然会降低塞防的投入和规模。因为,大清朝早已不再是往昔的“天朝上国”,国库就这么点儿银子。这儿花多了,那儿就得减少。但是,至于说海防和塞防两者之间孰重孰轻,却并没有形成统一的共识。

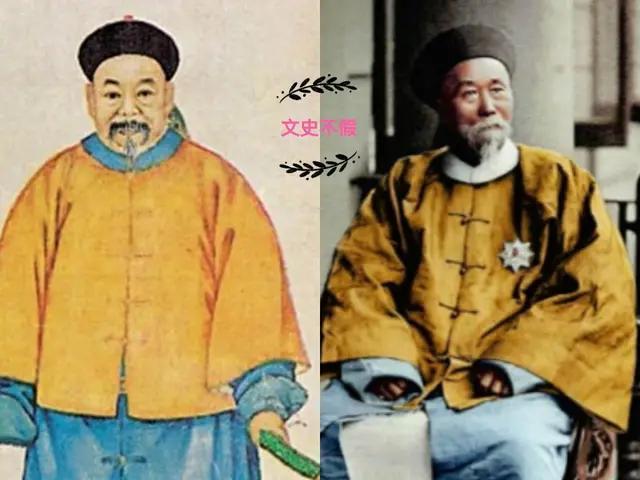

在这次讨论过程中,以李鸿章为首的海防派和以左宗棠为首的塞防派争论尤其突出,二人都觉得自己有理,几乎到了针尖对麦芒的程度。

恰在此时,隔壁的恶邻沙俄却步步紧逼,趁机侵占了我国的伊犁地区;而英国人,为了防止沙俄独霸新疆,也在暗中支持阿古柏发动叛乱;同时,奥斯曼帝国也蠢蠢欲动,阴谋利用宗教插手新疆事务。

于是,满清的西北地区很快就阴云密布,风雨欲来。作为海防派的代表人物,李鸿章却在此时上疏,瞬间就把所有人都惹毛了。他在《筹议海防折》中提到:

盖京畿为天下根本,长江为财赋奥区,但能守此最要次要地方,其余各省海口边境略为布置,即有挫失,于大局尚无甚碍。

啥意思?他居然认为新疆本是化外之地,茫茫沙漠,荒无人烟。现今国家在海防和塞防之间两难兼顾,不如暂时罢黜西征之议,放弃新疆。之后,再“停撤之饷,即匀作海防之饷”。

虽然没人认为他是为了卖国求荣,也是在清末国力贫弱之下的无奈之举,但的确显得太过于疯狂。他要轻易舍弃上百万平方公里的领土,无论是慈禧太后,还是恭亲王奕訢,亦或其他任何人,谁都不敢冒天下之大不韪,成为历史的罪人。

作为反击,塞防派的代表人物左宗棠旗帜鲜明地提出,要求朝廷西征新疆,他主要从以下几个方面入手进行驳斥:

一、新疆疆域广大并幅员辽阔虽然暂时尚未完全开发,但新疆却极具潜力,未来必能成为一片富饶之地。

现在,新疆域内就是棉粮的重要产区,瓜果特产也非常众多,牛羊马匹成群成片,矿产资源储量丰富,绝非是李鸿章口中的“千里瘠薄”之地。

二、祖宗取回新疆实属不易西域历来就是中国的领土,但却长期分裂了一千多年。清朝入关后,历经了康熙、雍正和乾隆的三代帝王,一次次的励精图治,一次次的出兵征伐,在花费了无数的精力、财力和人力后,才终于收回到大清的版图之内,再次成为了中国的领土。

在乾隆时期,他认为西域地区是“故土新归”,意义重大,在欣喜万分之下他还特意赐名为“新疆”。

就是这片由祖宗历经万难才取回的领土,怎可不战而轻易弃之于人。

三、新疆地理位置极其重要左宗棠进一步指出,西北“自撤藩篱,则我退寸而寇进尺”。英国、沙俄和奥斯曼等国都是贪得无厌的国家,尤其是沙俄,更是对我国的领土索取无度。

一旦新疆丢失,那么届时陕甘一带就将成为对外的边陲之地,四川、山西乃至整个满清腹地都将受到波及。

而且,随着西段边境的越境扩张,沙俄必将从中段边境和东段边境也对我国持续施压,整个满清帝国都将会岌岌可危。

四、海防塞防应该齐头并重左宗棠比李鸿章的高明之处就在于,他在强调塞防重要的同时,也认为海防非常重要,两防不能出现明显的偏颇。

现今,面对新疆得罪危局,而且国家正处于“同治中兴”期间,海上暂时没有太大的隐患。本着“两害相权取其轻,两利相权取其重”的原则,此时应该优先解决新疆的危机。

1875年,慈禧太后在被左宗棠的“当头棒喝”叫醒,终于采纳了他的建议,坚决支持出兵收复新疆。

本着“东侧海防和西侧塞防”的原则,朝廷一面命左宗棠担任钦差大臣,具体督办新疆的军务,负责收复失地;一面又命李鸿章和沈葆桢分别督办北洋事务和南洋事务,发展自己的海军,壮大自己的海防力量。

至此为止,清朝的海防和塞防之争,才逐渐消停下来,各方势力都暂时告一段落。

左宗棠在受命后,直接将帅帐移驻至肃州,就近指挥清军收复新疆的战事。在历经千辛万苦的筹措军饷和粮草后,清朝的各路大军也在他的指挥下奔赴了战场。

由于指挥得当,大清的西征军很快就夜袭黄田,打响了收复新疆的第一战。继而,左宗棠又攻克了古牧地、乌鲁木齐等地区,强有力地歼灭了分裂势力。

稍作休整,他又指挥西征军收复了玛纳斯,逐步平定了北疆地区。在肃清北疆之敌后,左宗棠的西征大军开始挥师南下,一路攻克了达坂和吐鲁番等重要的城池。在1878年,西征军基本剿灭了和田之敌,取得了西征新疆的完全胜利。

至此,左宗棠完成了对于祖国上百万平方公里领土的收复,强有力地维护了国家的统一和边界的安定。

相比于左宗棠关于塞防之说的成功实践,李鸿章的海防之策践行起来就比较悲催了。

李鸿章先是丢掉了琉球群岛,后又丢掉了朝鲜半岛,眼见日本一步步做大做强,威逼清朝的安全。

在甲午战败后,李鸿章的北洋水师不仅全军覆没,还丢掉了台湾岛。要不是俄国、德国与法国“三国干涉还辽”,就连京畿附近的辽东半岛也会丢失。

李鸿章和左宗棠作为清末的优秀政治家,他们的海防和塞防之争,虽然存在相互攻讦的现象,但出发点都是为了维系清王朝的统治。无论是谁,都不是卖国贼,都是大清的忠臣,关于这点需要明确说明。

无论是李鸿章的《筹议海防折》,还是左宗棠的《复陈海防塞防及关外剿抚粮运情形折》,无论海防论还是塞防论,都事关大清国的国防安全和战略走向。

时至今日,在个人看来,仍有其闪亮的时代进步性和参考性。

回答完毕!

回头看清末塞防和海防的对错,李鸿章和左宗棠哪个是对的?

塞防海防之争,往往到眼前就是两难境地。左宗棠如果不是一代神人,天佑中华,保住了新疆,给中华民族一个喘息的机会,使中华版图有了一个大纵深。好在清末塞防成功,海防虽然出现问题,最后还没有彻底崩溃。虽然后来军阀混战,再次置中华民族于水深火热之中,新疆也差点被分割出去,危如累卵,好在有中国共产党的领导,边疆逐渐稳固,伟人英明决策,为中华民族复兴打下了坚实的基础。但是,在我们完全相信西方的时候,我们也曾经差点再次陷入海防还是塞防的两难境地之中,好在中央把握大局,有效化解了这一危险,至今思之,令人佩服。塞防与海防关键是在于防患未然,这也是我们现今能够有效维护南海祖国领土海域的重要保障。整体上讲,没有塞防,海防也是危防,必然受制于人。失去海防,就会被别人堵在家门口,任人宰割。

回头看清末塞防和海防的对错,李鸿章和左宗棠哪个是对的?

如果左宗裳西域之行失败,就是错,成功就是对。成者王侯,败者寇。对错于运气之中。

回头看清末塞防和海防的对错,李鸿章和左宗棠哪个是对的?

问题有误,海防和塞防之争没有对错。

清政府在对于海防和塞防的战略上,实际上并没有对错之分,这仅仅只是代表清政府内部就西方列强面前而表明的一种态度。

也就是说关于海防还是塞防的矛盾不在于清政府内部而在于外部的国际社会。

假设清政府当时是世界上有数的强国,经济先进,军事发达,那么塞防和海防则根本就不是一个问题,因为清政府从来就不需要考虑这样的问题,而是别的国家需要考虑的。

言归正传,正是由于清政府的衰弱和腐败,所以关于塞防和海防之争才成为了一个矛盾,而且是一个政府内部的矛盾,这表现出清政府对于未来的规划。

如果清政府真的打算自强,并且有积极的进取之心,那么无疑是海防优先,因为当时的世界背景世界上就是要争夺一个海洋霸权,如果清政府有心于此,那么清政府内部无忧已。

而恰恰是清政府并没有足够的雄心和胆魄,所以他选择了塞防这样的保守的策略。

因此对于清政府来说,在海上战争的难度显然是要高于陆上的战争,而且耗费的国力也更大,所以塞防是一种相对保守的策略。

实际上我们从塞防和海防之争的两个主角也可以推演出一些结果。

塞防之争的主角是左宗棠,海防之争的主角是李鸿章,这两个人都是洋务派的代表人物之一,而且李鸿章无论是在朝廷的影响力,还是在军方的影响力,以及在国外声誉上都要远远高于左宗棠的,因此关于两个人之间的争论,实际上李鸿章的胜算更大,但是为何最终塞防和海防之争是以左宗棠的胜利而结束呢?

很显然,保守的塞防策略这实际上就是当时中国统治阶级所达成的一种共识。

相比于更加积极进取的海防,塞防的胜算更高,因为海防失败,清政府将会付出更大的代价,而塞防如果失败,顶多不过一个新疆分裂出去。

中国自古以来的中原核心领土就不包括新疆,西藏以及辽东地区,所以这块地区分裂出去,清政府负担得起这样的代价,而海防的代价清政府付不起。

从某种程度上来说,清政府也认识到李鸿章并不能够解决清政府症结所在。

当然,还有一层意思则是清政府需要权力制衡,因为满清贵族害怕李鸿章大权独握,以至于尾大不掉,毕竟当时的李鸿章自身手握淮系,手里有兵,有地,再有海防的话,那么李鸿章的权力将再次攀升,满清贵族们就算是睡觉也不踏实。

回头看清末塞防和海防的对错,李鸿章和左宗棠哪个是对的?

进入暮年的大清,整个国家千疮百孔,民不聊生。在海上有英法等侵略者,虎视眈眈,随时都有可能在大清的身上咬下一块肉。在陆地上,沙皇俄国挖空心思,手段尽出。也想通过自己的努力,利用大清晚期政局的动荡,来最大化自己的利益。整个大清朝大厦将倾,危在旦夕,但是大清朝不乏有识之士,希望通过自己的努力,尽最大可能挽救自己的国家。

其中的代表就是以海防为主的李鸿章,和以塞防为主的左宗棠。这两者的思想与行动代表了大清朝两种主流的防御思想,也代表了大清的能人志士对于国家危难的不懈努力。这两种防御思路在本质上都是正确的!问题是两种防御思想所依托的大清,已经没钱同时支持两种防御思想的落实。

为了各自的思想能够获得朝廷的支持,左宗棠与李鸿章两个朝廷大员,各自向朝廷上书。李鸿章在《筹议海防折》中表示:“新疆不复,于肢体元气无伤,海疆不复则心腹大患愈棘”。李鸿章的意思是,就算是新疆丢了,对于整个国家的大形势都没有什么太过于重要的影响。

而左宗棠在《筹议海防》中认为“维时事之宜筹,谟谋之宜定者,东则海防,西则塞防,二者并重,决不能扶起东边倒却西边”。左宗棠认为,不管是海防还是塞防,都需要同时并重。因为不管是丢失了台湾还是新疆,对于国家都是一种极为深重的伤害。

左宗棠在《复陈海防塞防及关外剿抚粮运情形折》中认为“是停兵节晌于海防未必有益,于边塞则大有所妨”。他的意思是如果不顾塞防,将资金挪用于海防之上,是一种非常不妥当的行为。那么关于李鸿章力主的海防和左宗棠主张的塞防,对于整个大清朝又能造成怎样的影响呢?

李鸿章力主海防存有私心,左宗棠主张塞防一心为国

李鸿章虽然是大清朝的栋梁之才,但是个人感觉其眼界很有问题。居然能够在上书中直接说出丢失新疆于大局无碍这样的话,如果在抗日战争期间说出这样的话,怕是日子很不好过的。李鸿章主要的势力范围和收益均来自于沿海地区,而后期组建的北洋舰队也完全掌握在李鸿章手里,人事任免全部都是李鸿章说了算,李鸿章没有私心我是不相信的。

当时的左宗棠在知道阿古柏联合沙皇俄国势力侵略新疆的时候,他正在甘肃镇压回民叛乱。熟悉当地情况的他,深知如果新疆有失其周边的甘肃,西藏,内蒙都有可能受到沙皇俄国势力的影响。而沙皇俄国是一只喂不饱的狼,得寸进尺是肯定的事情。所以必须在阿古柏和沙皇俄国势力没有完全占领新疆之前,将他们全部赶出去,才能断了他们这种非分的念头。

在成本上而言,塞防比海防的经济压力要更小

当时的大清朝虽然千疮百孔,无比缺钱,但如果要打两场仗,肯定会选择打经济压力更小的那个。当时左宗棠因为镇压回民叛乱,屯兵甘肃,与新疆省的距离不是很远。而且所要面对的敌人主要是阿古柏的中亚分离势力以及沙皇俄国的势力。大清打海战也许不行,但是对于陆战,刚刚被击败的捻军和太平天国势力可能会有发言权。

而对于想要组建海防的大清朝廷而言,缺钱并不是最大的问题。相对于陆军而言,海军的组建更需要时间的沉淀。因为大清晚期的海军已经属于技术型兵种,并不是挑几个会水的水兵就能够组建海军。需要耗巨资购买军舰,还需要训练舰上人员,远非一日之功,也远非一锤子买卖。

在时间上看,塞防能够及时反应,海防因为条件不足反应较慢

阿古柏入侵新疆之时,左宗棠正在甘肃。想要进军新疆,需要朝廷拨款和粮草支援即可。后来虽然朝廷下发的粮饷不足,但还是由左宗棠自筹资金顺利成行。而且路程不远,几万大军和辎重部队民工稍事准备就可以开拔。而当时的大清朝水师舰艇不堪重用,别说收复台湾,就是支援台湾抗击日本也是做得勉勉强强。更别提没有主力战舰和日本进行海战,要钱没钱,要人没人,海防怎么打?

大清通过几代人努力拿下的新疆不可能轻易许之于人

在大清朝的早期,新疆并不是完全掌握在大清朝廷手上。准噶尔部牢牢把控着新疆大部以及西藏内蒙古少部分地区,清朝通过数次战争,并陪嫁了一个公主,才将现在的新疆等地完全收复,形成了当时大一统的局面。

清朝作为最后一个噢,入主中原的少数民族王朝,其统治者对于海洋观念极其淡漠,但是对于陆地上的领土,他们是不愿意失去的。更别提拥有占地范围极广的新疆,通过了海量的消耗和几代人的努力才拿下。所以当时的大清统治者对于塞防是持支持态度的,轻易将新疆送之于人,只要不是其统治者过于昏庸,估计都做不出这样的事情。

所以对于清末时期朝堂之上海防还是塞防的争论,有其必要性也有其讨论性。但是就当时那样的环境,不管是收复台湾,还是收复被阿古柏侵占的新疆领土,都是当时大清朝廷应该去做的事情。是不容挑战与亵渎的,也幸亏当时的大清,那么多有能量的爱国之士,通过努力,终于收复的新疆,就这样的功绩而言,左宗棠值得我们后人去铭记!

回头看清末塞防和海防的对错,李鸿章和左宗棠哪个是对的?

很高兴回答这个问题,这里是吟风社,荟聚文史爱好者,致力于持续输出文化、历史等领域优质内容。

站在事后的角度来看,当然是左宗棠是对的,但是我们要搞清楚的是,左宗棠提倡的是海防和塞防并重,并不是单独的注重塞防。而左宗棠之对,不在于海防和塞防的对错,而在于他在此事上看的比李鸿章更长远,所道更言之有理,并且成功收回了新疆,为我国留下了这篇疆土。

李鸿章的主张主张重海防的一派,其实远不止李鸿章一人,只不过李鸿章在这些人中最具有代表性,其实论地位来说,恭亲王奕䜣、大学士文祥这两人的地位都在当时的直隶总督李鸿章之上。

不过题目问的是李鸿章,那么我们还是把李鸿章的观点详细介绍:

一、历代备边,多在西北“客主之形,皆适相埒,且犹有中外界限”,西北已经有完备的历史经验可寻,按照现有的地理划分去做就是了,不需要过多投入。

二、如今东南的万里海疆,各国通商传教来去自如,实乃“数千年未有之变局”,而洋人更是“数千年未有之强敌”,在这种情况下,重视西北的塞防,“城未见其效也”。同时,海防关乎京师重地,属于“固本”,而新疆一地毕竟只是肢体之患,纵然不复于元气无伤。

三、国家财力不足,东南是传统财赋重地,巩固海防才能确保东南安稳,而新疆就是恢复了,结果也不过是进一步加大财政负担罢了,他认为新疆“即无事时岁需兵费尚三百余万,徒收数千里之旷地,而增千百年之漏卮,已为不值”。

李鸿章的主张还有一些,但核心内容就是在论证海防危机比塞防更重,且收复新疆也不能改善经济问题。

左宗棠的主张我们说左宗棠虽说被视作塞防派代表人物,但必须要讲清楚的是,左宗棠对海防是相当门清的,他和李鸿章都于太平天国战争中起家,镇压太平天国后,左宗棠上疏奏请设局监造轮船,派员出国购买机器、船槽,并创办船政学堂,培养造船技术和海军人才。中国最早的新式造船厂就是在他的筹备下开始建设的。

也就是说,对海防的了解,左宗棠本身就未必在李鸿章之下,而对西北形式,左宗棠的识见更要胜过李鸿章一筹。我们看左宗棠的观点:

一、东南虽受列强的威胁,但泰西“其志在通商取利”,英法等列强的主要手段是通过商业往来获利,对中国的领土野心远不如沙俄,只要固守现在的通商条约,列强也不会随意进攻中国。相对的,沙俄与中国水陆皆通,并且在太平天国战争和鸦片战争期间,不费一兵一卒就趁机侵占了中国大片疆土,应对沙俄的角度上,“是故重新疆者,所以保蒙古;保蒙古者,所以卫京师”,新疆的重要性非比寻常。

二、新疆的经济绝非李鸿章等人说的那么不堪,天山南北两路旧有富八城、穷八城之说,富八城“南自阿克苏迤西,土沃泉甘,物产殷阜,旧为各部腴疆”如果恢复新疆,非但不会增加军费,反而靠着新疆当地的物资”节省镇迪以东征防繇费实亦不少 “

在清代新疆的经济已经有了长足发展,早在乾隆年间,流放新疆的纪晓岚就曾经记载“天下粮价之贱,无逾乌鲁木齐者。”,而在道光朝年间,又有两次对新疆土地的增垦,勘垦,前后分别增垦水地46万余亩和得可耕地近60万亩。

正是新疆的经济已经有了相当发展,就更不能坐视此地归阿古柏所有,最终,连原为海防派的军机大臣、大学士文祥都被左宗棠说服,支持了左宗棠,最终左宗棠才得以收复新疆。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。