杜甫的《登高》为什么被评为唐诗七律第一?

杜甫的这首《登高》在古诗词界,被推崇为唐诗七律第一。从唐朝至明代在七律诗中无人能超越,前无古人,后无来者,正是七律诗之王者。要了解这首诗在人们的心中一直能占居高位的原因,那我们先从赏析这首七律开始吧:

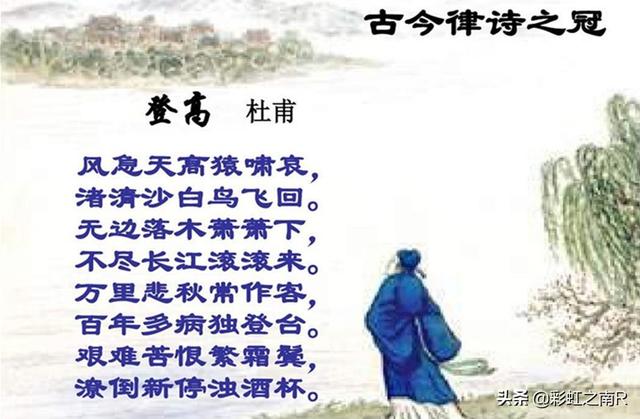

古今律诗之冠《登高》

登高(杜甫)

风急天高猿啸哀,渚清少白鸟飞回。

无边落下萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

译文:风急天高猿猴啼叫显得十分悲哀,水清沙白的河洲上有鸟儿在盘旋。无边无际的树木萧萧地飘下落叶,长江滚滚涌来奔腾不息。悲对秋景感慨万里漂泊常年为客,一生当中疾病缠身今日独上高台。历经了艰难苦恨白发长满了双鬓,衰颓满心偏又暂停了浇愁的酒杯。

读完这首诗是不是有一种气象高浑博大,情感沉郁悲凉之感!我们很多人觉得自己很了解“律诗”,最常见的是五律和七律,所以大多数人会把一首只要有八句的诗就被认为是七律诗,其实非也,今天就带大家一起来认识和了解一下七律诗。

七律诗在杜甫的笔下趋于成熟

什么是七律诗?七律诗在杜甫笔下趋于成熟七言律诗,是中国传统诗歌的一种体裁,简称七律,属于近体诗范畴。起源于南朝齐永明时,至唐初沈佺期和宋问之时进一步发展定型,七律诗走到盛唐时在杜甫的笔中磨炼成熟,这也打开了七律诗新的局面。其诗格律精严,要求诗句字数整齐划一,由八句组成,每句七字,共五十六字。

每两句为一联,共四联,分为:首联、颔联、颈联和尾联,中间的两联要求对仗工整。一般逢偶句押平声韵到底,第一句可押可不押,一韵到底,当中不换韵。杜甫所创造的《登高》就是七言律诗最典型的代表。

在盛唐时期,创造的七言律诗有多首,例如崔颢的《黄鹤楼》、李商隐的《安定城楼》、白居易的《钱塘湖春行》、刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》等诸多作品,为什么杜甫的这首《登高》能被誉为唐诗七律第一呢?

《登高》

一、结构篇幅固定,其严谨性符合律诗规范《登高》这首诗在结构篇幅上完全符合七言律诗的严苛要求,在字数上一共为五十六字,刚好八句七字,在对仗上不只颔联和劲联对仗工整,首联和尾联皆对仗工整,在这一点上已经超出了七言律诗中间两联要对仗工整的严格要求。

在押韵上符合七言律诗的严格规范,其“哀,来,台,杯”四字押平声十灰韵。七言律诗根据首句是否押韵,可分为首句入韵和首句不入韵两种格式,其中首句入韵为正格,而《登高》这首七言律诗就是首句入韵,也是属于正格。

杜甫《登高》创造背景

这首诗在格律上是标准严谨的七律,没有变格和拗句,并且在第二个字平仄一致粘连,体现在清、边、尽、里、年、难这六个字上。

风急天高猿啸哀,渚清少白鸟飞回。

【平仄平平平仄平 仄平平仄仄平平】

无边落下萧萧下,不尽长江滚滚来。

【平平仄仄平平仄 仄仄仄平仄仄平】

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

【仄仄平平平仄仄 仄平平仄仄平平】

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

【平平仄仄平平仄 仄仄平平仄仄平】

或许很多读者会对这首诗的平仄产生疑惑,那就是要区分今古之字的读音了,这首诗之中有三个字要特别的注意,那就是急、白、独,这三个字在这首诗中都处于必须仄声的地方,可以判断这三个字在古代皆发仄声,只是在当今发了平声。

《登高》秋之绝响

二、在内容创造上独具特色杜甫创造的这首《登高》不只在行文格式上达到了七律的严格要求,在内容上也独具特色,《登高》有明显的沉郁顿挫之感,浓烈的情感在“风急天高、白鸟飞回、无边落木、滚滚长江、万里秋色、登高临远等几处意象中舒缓的展开,其创作笔力可见一斑。

诗歌的首联和颔联落笔不凡,两联着重放在写景,描绘出了一种沉郁悲凉又有着几分壮志未酬的愁苦心境。以描写秋天的景象来寄予自己的情感。

诗歌的劲联和尾联直接为抒发的情感找到了落脚之处,前两联意境高远,情意悠长,无边落木道尽苍凉,后两联万里悲秋一语笔力千钧,百年多病与艰难苦恨阅尽人间愁苦。并以两鬓霜白和新停浊酒之感慨将虚无缥缈的情感转为对现实的依托。

《登高》杜甫创作

所以《登高》这首诗无论是在格律标准上还是在内容创作上,都已经达到了极高的要求。明代胡应麟《诗薮》内编卷五就有评价高登:

作诗大法,唯在格律精严,词调稳契,使句意高远,纵孜孜可剪,何害其工?骨体卑陋,虽一字莫移,何补其拙?如老杜“风急天高”乃唐七言律诗第一首……“风急天高一章五十六,如海底珊瑚,瘦劲难明,深沉莫测,而力量万钧。通首章法,句法,字法,前无昔人,后无来学。微说说者,是杜诗,非唐诗耳。然此诗自当为古今七律第一,不必为唐人七言律第一也。

在胡应麟《诗薮》内编卷五给予了《登高》这首七律极高的肯定和评价,然而在七言律诗中的确也担当起这样的评价。又有元人评此诗云:“一篇之内,句句皆奇,一句之内,字字皆奇,亦有识者。”

杜甫此诗,在气势磅礴的气象中,抒发了其沉郁悲凉的情感,诗气浑灏流转,形成了极为悲慨的艺术境界,在创造上又达到了甚至超出了七言律诗的严苛要求,所以杜甫的《登高》堪称古今七律第一也。

我是彩虹之南R,感谢您的阅读!

杜甫的《登高》为什么被评为唐诗七律第一?

《登高》是一首景象苍凉阔大 ,气势浑涵汪茫的七言律诗。全诗先写登高闻见之景 ,后写登高感触之情 ,情景交融 ,浑然一体。章法细密 ,句句皆律 ,为古今七言律第一。

杜甫《登高》诗历来为人称道 ,一直脍炙人口。

元人称它“一篇之内 ,句句皆奇 ,一句之中字字皆奇。”胡应麟曰:“此章五十六字,如海底珊瑚,瘦劲难移,沉深莫测,而精光万丈,力量万钧。通章章法、句法、字法 , 前无昔人,后无来学,此当为古今七言律第一。”《( 诗薮》) 杨伦亦称赞此诗为“杜集七言律诗第一。”《( 杜诗镜铨》)

古人以农历九月九日为登高节。这一天偕家人或友人登高 ,是一种避邪气、赏风景的风俗。周处《风土记》云:“俗尚九月九日,谓之上九。茱萸到此日,气烈熟,色赤,亦可插其房以插头,云‘辟恶气,御冬’。” 唐王维《九月九日忆山东兄弟》:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。” 这也是一首登高思亲之作。

《登高》大约写于唐代宗大历二年(767) 的重阳节。这天五十六岁的杜甫在夔州独自登上白帝城外的高台,百感交集,于是写下了这首“旷代之作”:

风急天高猿啸哀 ,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下 ,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客 ,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓 ,潦倒新停浊酒杯。这是一首景象苍凉阔大 ,气势浑涵汪茫的七言律诗。前四句写“登高闻见之景”,后四句写“登高感触之情。”缘情选景 ,寓情于景 ,情景交融 ,浑然一体 ,充分表达了诗人长年飘泊、忧国伤时、老病孤愁的复杂感情。

“风急天高猿啸哀 ,渚清沙白鸟飞回”,首联从细处着笔 ,写具体景物。诗人登上高台 ,就眼前之景 ,心中所感 ,写出了“风急天高猿啸哀 ,渚清沙白鸟飞回”这一腾播众口的名句。时值深秋重阳 ,天高气朗 ,山风猎猎 ,猿啼声哀。诗人围绕夔州的特定环境、选择了有代表性的景物。“风急”,高处“风急”,所谓“高台多悲风”,这是登高之感。“猿啸”《水经注》:“每至晴初霜旦 ,林寒涧肃 ,常有高猿长啸 ,属引凄异。空谷传响 ,哀转久绝。故渔者歌曰:‘巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳’。”“猿啸哀”正是描绘了这种情景。这是登高所闻。秋江上景物萧疏 ,洲渚凄清 ,沙滩白净 ,水鸟翻飞 ,这是登高所见。

这一联诗人用工笔描摹了 “风急”“、天高”“、渚清”“、沙白”、“猿啸哀”、“鸟飞回”这六种景物 ,既展示了节序的苍茫、凄清、肃杀的气氛 ,又烘托了诗人悲怆、愁苦的情怀。一俯一仰 ,一山一水 ,有闻有见有感 ,有动有静有色 ,十四字“字字皆奇”,无一虚设 ,表现了诗人用词造句写景抒情的精湛功力。

“无边落木萧萧下 ,不尽长江滚滚来。”颔联从大处落墨 ,写整体景物。第三句承首句 ,写山 ,因风急 ,故落叶纷纷 ,萧萧而下 ;第四句承次句 ,写水 ,因风急 ,长江波涛汹涌 ,滚滚而来。

“无边”状秋意之深 ,景界之阔 ,蕴含着诗人沉郁、悲凉之感;“不尽”写长江奔腾不息,也显示了诗人登高望远 ,视野开阔。“萧萧”形容落木“滚滚”描绘长江, 专以虚字传神 ,显示出出神入化之笔力。“无边”句融《楚辞》“袅袅兮秋风 ,洞庭波兮木叶下”“、风飒飒兮木萧萧”的语意 ,创造出这一气势磅礴 ,格调雄浑 ,内涵深厚 ,音韵铿锵的千古传诵的名句。

《登高》前两联是写江边秋景。“夫景以情合 ,情以景生。”“情景名为二 ,而实不可离。”(王夫之《姜斋诗话》) 诗人大笔勾勒 ,写出了天高风急 ,飞鸟回旋 ,高猿长啸 ,落木萧萧 ,长江滚滚这气势恢宏的秋景 ,但 ,笔在景上 ,情寓景中 ,在这合于节令 ,谐于情绪的景物描摹的基础上 ,诗人那苍凉、悲苦的身世之感流于笔端 , 写出了直抒胸臆的颈联、尾联。先看颈联 :

“万里悲秋常作客 ,百年多病独登台”这一联由以上的写眼前景转入抒胸中情 ,写得凝练而深沉。“万里悲秋”与颔联“无边落木”相承 ,由落叶之景引起悲秋之情“百年多病”与颔联的;“不尽长江”相承,由岁月如江水逝去引起壮志难酬之感。

此联是诗人潦倒半生的生动写照。“‘万里’,是说离家有万里之遥‘作; 客’,指客居夔州‘百年’犹言一生;又包含非常丰富的内容 ,构成了悲秋的最重要的部分。

这短短十四字中含有八九层可悲的意思 :他乡作客 ,一可悲 ;经常作客 ,二可悲 ;万里作客 ,三可悲 ;又当萧瑟的秋天 ,四可悲 ;当此重九佳节 ,没有任何饮酒等乐事 ,只是去登台 ,五可悲 ;亲朋凋谢 ,孤零零地独自去登 ,六可悲 ;身体健旺也还罢了 ,却又是扶病去登 ,七可悲 ;而这病又是经常性的多种多样的 ,八可悲 ;光阴可贵 ,而人生不过百年 ,如今年过半百 ,只落得这般光景 ,九可悲 ,真是包括了无限的感慨 ! 我们非常佩服诗人高度的概括能力。”(肖涤非语)

诗人自天宝十四年(755) 安史之乱爆发 ,就开始携带家小由奉天先到白水 ,由华州往秦州。乾元二年末 ,达成都 ,后由绵州泊梓州、阆州 ,大历元年 (766) 达夔州。十余年间 ,诗人辗转流徒 ,到处作客 ,生活无着 ,备受折磨 ,穷愁潦倒 ,多病缠身。“右臂偏枯半耳聋”。《( 清明》)“牙齿半落左耳聋。”《( 复明》)“卧愁病却废”。《( 客居》)“眼复几时暗”《( 耳聋》) 。诗人耳聋、眼花、脚废 ,还有消渴症(糖尿病) “病肺”、 ,半身不遂等。试想 ,一位“窃比稷与契”,原想“立登要路津”胸怀“致君尧舜上 ,再使风俗淳”宏伟抱负的诗人 ,现在落到如此境地 ,又独自登台 ,面对苍凉萧条的秋景 ,其感慨若何 !

“艰难苦恨繁霜鬓 ,潦倒新停浊酒杯”,尾联把颈联的“内容补充得更具体、更深沉了。

这两句诗的含意十分丰富:久客他乡 ,则备尝艰难 ,这是第一层;艰难自然愁多 ,是第二层;愁多势必促人衰老 ,是第三层;艰难、愁苦、更兼衰老 ,使得诗人心灰意冷 ,潦倒日甚 ,是第四层;穷愁潦倒 ,需要借酒浇愁 ,却偏因病不能喝酒 ,这反而更增添了愁烦 ,这是第五层⋯⋯。诗写到这里 ,戛然而止 ,好象意犹未尽。诗人把此时的情怀描述得这样细腻 ,给读者留下思索咀嚼的余味。”(张燕瑾《唐诗选析》)

这首悲秋诗不同于文人骚客登高望远无病呻吟 ,它凝聚着诗人毕生艰苦追求而不遇的深沉的感喟 ,构成了一种雄浑、悲壮的基调。全诗通过“望中所见 ,意中所触”,描绘了江边的深秋景色 ,抒发了诗人感事怀乡的悲郁情怀。虽然这是一首人生悲歌 ,但却不是一味哀伤 ,而蕴含着一种壮烈的感情 ,读者依然能感触到诗人那种阔大的胸怀。

《登高》诗“雄壮高爽”“故世共推之”, 为“古今独步之作。”清施补华评赞曰“《登高》一首: 起‘风急天高猿啸哀 ,渚清沙白鸟飞回’,收‘艰难苦恨繁霜鬓 ,潦倒新停浊酒杯’,通首作对而不嫌其笨者 :三、四句‘无边落木’二句 ,有疏宕之气 ;五、六‘万里悲秋’二句 ,有顿挫之神耳。又首句妙在押韵 ,押韵则声长 ,不押韵则局板。“《( 岘山说诗》)

一般律诗 ,只有中间两联对偶 ,而此诗“则一篇之中 ,句句皆律 ,一句之中 ,字字皆律 ,而实一意贯串 ,一气呵成。骤读之 ,首尾若未尝有对者 ,胸腹若无意于对者。细绎之 ,则锱铢钧两 ,毫发不差 ,而建瓴走坂之势 ,如百川东注于尾闾之窟。至用句用字 ,又皆古今必不敢道 ,决不能道者 ,真旷代之作也。”(胡应麟《诗薮》)

这首诗凝结着诗人壮志难酬、悲愤潦倒的喟叹 ,字字蕴含着愤慨 ,加之诗人技巧已达到炉火纯青的地步 ,故句句流畅自然 ,如天球石琢 ,已臻化境 ,充分体现出诗人“晚节渐于诗律细”的艺术特色。杜甫的《登高》为什么被评为唐诗七律第一?

原因很简单,因为《登高》把格律诗的对称美,做到了极致。可以说,杜甫的《登高》代表了格律诗的最高成就。

达文这么说,你可能觉得太夸张了。俗话讲“文无第一,武无第二”,文学作品艺术成就的高低,往往是凭借评论家的主观判断,你推崇杜甫,我就喜欢李白,孰优孰劣难有定论。

你这话说得是有些道理,文学作品很难分出高下。但是,你别忘了,我们现在讨论的是七律诗,属于格律诗,即近体诗的范畴。

格律诗,是唐朝的新兴的一种文体,因为是新兴的,所以它被称为“近体诗”,或是“今体诗”。相应地,把传统的、写法比较自由的诗歌写法,称为古体诗。

格律诗和古体诗有什么不同?

最大的不同就是格律诗是有格律的限制:“律”体现在两个方面,一是每句诗的结构安排是固定的,二是每个字的声调安排是固定的。

如果有任何一个细节违反了这些硬性规定,就叫“出律”,也就是在诗歌世界里违法乱纪了,就甭想出头。

而古体诗呢,它既不讲究什么章法,也不大在乎音调,只要大体上每一句的字数相同,每两句都押韵,就可以了。

所以自由散漫的诗人爱写古体诗,比如李白。

而杜甫呢,则喜欢精雕细琢,将近体诗的声律和对仗发挥到极致,所以后人尊称他为杜工部。

所以说,近体诗和古体诗最大的不同就是追求对称美,简单讲,就是把诗当成对联来写。既然格律诗有规则可循,那么,在格律的规则内,就可以论出高下了。

为何说《登高》是七律诗中当之无愧的第一呢?风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 万里悲秋常作客,百年多病独登台。 艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

——杜甫·《登高》

这首诗的意思也不难理解,流落在夔州(重庆奉节)的杜甫(杜甫此时已经56岁了)生活困顿,又身患肺病,在九九重阳节那天,孤身一人登高远眺,长江两岸萧瑟的秋景让他触景伤怀。

杜甫先写到了他登高所见的景象:秋风凛冽,江边的树林里传来猿猴的哀鸣,江心的沙洲上冷清清的,鸟儿正在还巢。无边的落叶萧萧飘坠,江水滚滚奔流。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

这前四句是通过对秋天景物描写,来表达出意象。

秋日里天空澄澈高爽,凛冽的秋风中,夹杂着猿猴的悲鸣。这时候,登高远眺的诗人就像突然灵魂出窍,附到从沙洲上突然腾空而起的飞鸟身上,在高空中用一种上帝的全景视角鸟瞰人间:

“无边落木萧萧下”,落叶纷飞,无边无际给人一种无尽的空间感受。流水是时间的传统意象表达,“不尽长江滚滚来”,奔流的江水无穷无尽,就像无尽的时间,亘古不变。

这四句诗,就像是摄像机镜头从近景,远景,到大全景的迅速切换。让你注意的事物一下子就显得渺小了,在无尽的空间、时间面前,人的喜怒哀乐,一下子就显得微不足道了。

杜甫的《登高》这首诗之所以被称为七律诗第一,在于它不仅句句形成对仗,甚至在每一句诗之内,不同的词语,不同的意象,也会形成对仗。

“风急”对“天高”,和这一句相对的“渚清沙白鸟飞回”里,“渚清”和“沙白”对仗,一组小对仗组成的单元和另一组小对仗的单元形成更大的一组对仗。

更让人拍案叫绝的是,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”。

描写秋天的悲凉,普通的诗人只会写落叶,而像杜甫则用落木,仅仅一字之差,但落木(寒风凛冽摧残下枯枝叶——连枝带叶落下)和落叶(飘飘洒洒,一落三荡),二者所表达意象的萧瑟悲凉程度却相差很多。

通常,人们描写长江都是“大江东去”。但在杜甫眼里却是“滚滚奔来”。从客观上讲,去和来对江水来说都是一回事儿,然而,对于观看江水的人来说,二者却是有着本质的区别:当你看到江水的流去,心里会泛起惆怅与无奈;而当你看到滚滚的江水朝你奔腾而来时,你的心里会是恐惧和悲哀。

落木和江水,无边空间和无尽的时间,再加上巧妙的运用叠字,给人带来一种巨大的压迫感。当无依无靠,渺小的个体,眼睁睁地看着排空巨浪扑面而来时,只能屏住呼吸,静待它的来临,因为你已经无处可逃。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

“万里”所对应的不是“悲秋”,而是“常作客”。

杜甫一生辗转漂泊、居无定所,晚年的时候到夔州,仍然只是“作客”而已。当他看到沙洲上的水鸟还巢,人不如鸟,更加深了“作客”的忧伤。

居家之人尚且悲秋,更何况万里漂泊的客中人呢?更何况杜甫不仅是漂泊的客中人,还是个垂垂老矣的多病者。

“百年”是个略显夸张的约数,但它不是刻意的夸张,而是表达了客旅中的那个老人对时间产生的错觉。因为万里漂泊,尝遍人世间的各种艰辛,几十年的时间才如同百年一样长。

重阳佳节,本该是和家人团聚,或者与亲朋一起登高,喝菊花酒的日子,但异乡做客,孤苦伶仃的人,却只有“独登台”,一个人眺望远方,感受宇宙之无穷、盈虚之有数。

就像王维的那首:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”或许只有在大年三十儿晚上,独自一人站在楼顶,观看漫天的烟花和万家灯火的异乡游子,才能理解杜甫这“独登台”的凄凉。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

这样的苦难,这样的凄凉,杜甫早就已经习惯了。年轻时有过的“致君尧舜上,再使风俗淳”的志向,直到现在也没有实现,但时间不等人,年老多病的杜甫,自知再也没机会向着理想多走一步了。所以,他只能“苦恨”,深深地遗憾。

杜甫就是这样的萧瑟气氛里,检讨了自己的一生,一年年颠沛流离、辗转万里,徒然羡慕还巢的鸟儿。忽然间人就老了,时间像无尽的江水一样无情地流逝,自己也已经迎来了人生的秋天,拖着病体独自登高。一生的艰辛染白了鬓发,只有酒可以浇愁,但病太重、人太潦倒,连酒也喝不得了。

诗歌的美在于它的形式美,而古汉语诗歌所达到的形式美,是世界上其他任何一种语言都望尘莫及的。古汉语诗歌对于形式美的最佳表达,非唐诗莫属了。因为,唐诗把对称的形式美探索到了极限。

而在唐诗的这一种探索的道路上,用力最勤、成就最高的诗人就是杜甫。在杜甫的所有诗篇里,这首《登高》又将对称的形式美做到了极致。所以说,让这首《登高》来代表唐诗的最高成就,它是当之无愧。

END

本文为“达文有话说”原创作品,未经授权禁止转载!

本文所用图片,除特别说明外均来自互联网,如有侵权烦请联系作者删除,谢谢!

杜甫的《登高》为什么被评为唐诗七律第一?

问题:

杜甫的《登高》为什么被评为唐诗七律第一?

前言咱们的老祖宗评价前人作品时总喜欢夸张,动辄送上第一的桂冠,后人又断章取义,常常读者们搞得稀里糊涂。例如王闿运评价张若虚《春江花月夜》“孤篇横绝,竟为大家”,闻一多说其是"诗中的诗,顶峰上的顶峰" ,后来惊人演化出”孤篇压全唐“的说法,仿佛张若虚《春江花月夜》成了唐诗第一。

王国维评价纳兰容若”北宋以来,一人而已“,后来又说周邦彦是”两宋之间,一人而已“。所以古人说法不可不知不可全信。

关于唐诗七律第一也是如此。一 、唐朝七律的两个第一唐朝有两首七律分别被后人称之为第一,南宋严羽在其《沧浪诗话· 诗评》中说:

"唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为第一。“就是这首《黄鹤楼》:

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。 黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。 日暮乡关何处是, 烟波江上使人愁。

专门研究杜诗的明朝胡应麟就说杜甫的《登高》是真正的七言律第一,而且不仅仅是唐人七律第一,是”古今七言律第一”。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。二、关于杜甫 《登高》1、第一的由来

研究杜诗的人一定会推崇杜甫的《秋兴八首》,但是杜诗研究专家胡应麟却把《登高》评为“古今七律第一”;他的原话是:

“此章五十六字,如海底珊瑚,瘦劲难移,沉深莫测,而精光万丈,力量万钧。通章章法、句法、字法,前无昔人,后无来学。此篇当为古今七言律第一,不必为唐人七言律第一也。”同样用“第一”评价《登高》的还有清朝的杨伦,他在《杜诗镜铨》中点评了这首诗,不过他含蓄一些, 认为《登高》是:

“杜集七言律诗第一”。2、集大成者

一般人认为, 律诗到了杜甫手里才完全成熟起来。无论是律体的绝句、长篇的排律还是八句的五、七律,杜甫都留下了大量的超一流作品。加上他古体诗也是唐朝的最高水准,因此杜甫被认为“各体兼工”,是 “集大成者” 。

3、《登高》是一首标准的律诗

杜甫这首《登高》是标准的格律诗,对仗、平仄、黏连、押韵无一不严谨。七言律诗中间二联对仗即可,这首诗通篇对偶(尾联词性宽对、首联平仄宽对),另外还有不少句中对(风急天高、渚清沙白、悲秋作客、多病登台)。

在初盛唐时,很多格律诗并不严谨,例如黄鹤楼就是半古半律的一首诗,严格来说不能算是七律。

4、其他的评价

古人关于《登高》的评价也多不胜数,有一个评价说这首诗“形、声、色、态兼备”。从章法上说,与《黄鹤楼》不同,《登高》是前四句写景,后四句抒情。特别是“无边落木萧萧下”“不尽长江滚滚来”意境开阔,出神入化,得到无数的赞誉,这是真正的盛唐气象。

前四句通过增添感情色彩的物象描写(如风急、猿哀)”,为后四句的感情表达做了铺垫,抒发了自己年老体衰、他乡漂泊、穷困潦倒的哀伤情绪。

5、结尾

这首诗整体色调悲壮阔大,但是结尾暗淡气势减弱,结尾也受到过不少批评。

明王世贞撰《艺苑卮言》:

老杜集中,吾甚爱“风急天高”一章,结亦微弱。清代吴昌祺 《删订唐诗解》:

太白过散,少陵过整,故此诗起太实,结亦滞。结语

我们写诗还是学《登高》而不是学《黄鹤楼》,如同学书法从楷书学起。一开始就学黄鹤楼就如同学李白一样,容易画虎不成反类犬。

《登高》是一首技巧发挥到极致的七言律诗, 学杜是学习旧体诗的主要功课 。 因为唐诗佳作太多,至于是不是第一,那就见仁见智了

@老街味道

杜甫的《登高》为什么被评为唐诗七律第一?

“文无第一,武无第二”这句话说明了天外有天,人外有人。另外,仁者见仁,智者见智。

文人也一样有并可以“情人眼里出西施”的被千古第一律诗最有争议的诗,一首是崔颢的《黄鹤楼》,另一首则是杜甫的《登高》。

唐朝发展的格律诗是有过程的,也就是说那时还处于由古绝到律格的过度阶段。由于这种原因,著名的崔颢那首《黄鹤楼》就出现半古半绝了。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复反,白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。也就是说,《黄鹤楼》问世比杜甫的《登高》早,所以才使后来的人公认杜甫的巜豋高》为千古第一律。这也是长江后浪推前浪的历史发展的一种现象(从不够成熟到成熟的现象使然)。然而你以“千古”两字去评价诗的第一第二,那么杜甫的《登高》被后人评为第一,怕就有点难以说服“千古”了。

杜甫与李白,李白为诗仙,杜甫为诗圣。《黄鹤楼》是连李白都甘拜下风的一首千古绝唱。如果只因“半绝半律”,而被视着“有逊巜登高》”对诗作的个人成就而言,似乎是有些让人觉得,杜甫的《登高》占了诗歌时代时间差的优势,好象是“近水渔台先得月”。且带些“情人眼里出西施”的情感方面的倾斜的。

中国文人离不开两样东西,那就是“庄子与酒”细细想来,庄子是孤独的,穷潦的,那么酒,从苏东坡“明月几时有,把酒问青天”忬写的也是一种独处的在中秋月圆夜思念弟弟的,人逢佳节倍思親的孤独。杜甫的《豋高》,写得也是难言的“百年多病独豋台”的孤独和“潦倒新停浊酒杯”的无奈。

诗评家赞《登高》主要是看到对仗技巧。我们知道:格律诗只是要求中间两联对仗,原因是通首对仗,会让律诗章法缺少变化;而《登高》,“风急”对“天高”,“渚清”对“沙白”,“猿啸”对“鸟飞”,尾联并不对仗,但“艰难”与“潦倒”相对,让句式看起来十分工整,所以就有人认为这首诗是“八句皆对”。

格律的精确要求往往命限制诗意的发挥。词也一样。在《人间词话》中,作者王国维是欣赏周邦彦的才情的,但同时又叹惋周邦彦“创调之才多,创意之才少”。赏析中道:

周邦彦其人通晓韵律,经常自己谱曲,其词作章严密反复,音律工整和谐,炼字运句活脱深融,但是由于太过于形式,往往显得雕琢,影响表达效果。以周邦彦的才情,仍然写了不少好作品“带着-缭铐跳舞”,未必就会显得逊色。但是写作倘若只求技巧,则是舍本逐未了,此所以静安先生叹惋周邦彦“创调之才多,创意之才少”之故也。那么,杜甫的《登高》是不是有让人叹惋的地方呢呢细细看来,真的看不到一点刻意雕琢的痕迹。读起来句意浑成,诗意申通。在其中探索了更为复杂的对仗技巧,确实也是对形式的自我挑战的求新完美。故,《诗薮》中说:“杜甫将诗中格律探索到了极致,他将格律诗这种体裁推到了古诗艺术后颠峰。”说到押韵,用“哀”押“杯”,属“平声灰韵”,那也是合押韵标准的。

杜甫的《登高》在浑博的气象中,忬收了自己沉郁悲概的艺术境界。所以,明代诗评家胡应麟,才在《诗薮》中评:“(此诗)如海底珊瑚,瘦劲难明,深沉莫测”,而力量万钧。句法,字法前无昔人,后无来学。微说说者,是杜诗,非唐诗后才。然此诗自当为古今七律第一,不必为唐人七言律第一也。”

杜甫的《登高》为什么被评为唐诗七律第一?

众所周知,被誉为千古第一律两首最有争议的诗,一首是崔颢的《黄鹤楼》,另一首则是杜甫的《登高》。

唐朝发展的时候那时候诗词格律还不是很完善,那时候还处于一个古绝到律绝的过渡阶段,所以出现一下三平尾、三仄尾、孤平的现象常见,诗是从古绝到半古半律再发展到后来的律诗,著名的崔颢那首《黄鹤楼》就属于半古半绝:

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。 本来这首七律被誉为千古第一律的,但是因为起属于半古半律,最后大部分人就公认杜甫《登高》为千古第一律。

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

而杜甫于盛唐转向中唐的时期,那时候诗词已经发展的比较完善了,而杜甫被誉为写诗最对仗工整的诗人。

崔颢的《黄鹤楼》虽然也有人推为唐人七律第一,但就格律而言,《黄鹤楼》是一首半古半律之诗,而杜甫的《登高》,就是一首格律十分严谨的七律。格律的精确要求,往往会限制诗意的发挥,但杜甫的这首《登高》,你看不到一点刻意的地方,读起来句意浑成,诗意申畅通,还在其中探索了更为复杂的对仗技巧。全诗“无意于对”,仔细玩味,则“一篇之中,句句皆律,一句之中,字字皆律”。所以诗杜甫将诗中的格律探索到了极致,他将格律诗这种体裁推到了古诗艺术的颠峰。

弱水三千,只取一瓢饮。我是玉海棠诗,诗词兴趣部落圈主,如果您对诗词感兴趣,欢迎关注并相互交流,谢谢!内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。