孔子说:“善易者不卜”,到底要不要相信占卜预测?为什么?

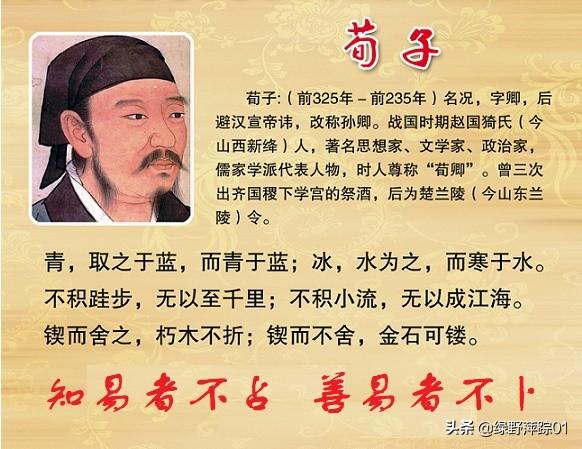

善易者不卜,这句话不是孔子讲的,而是荀子的名言,出自《荀子·大略》。孔子在《论语》中,只是说了一句“不占而已矣。”,虽然涉及到“占卜”,但却不是“善易者不卜”的意思。

那么,荀子的这句话是不是针对《周易》讲的呢?或者说,荀子说的是精通了《周易》,就不需要按照《周易》的卜筮方式,去占卜未来了呢?

周易之易与荀子之易假如认为,荀子讲的这句话是针对《周易》的。那么,荀子就是一个“神仙”,或者至少是半仙了,只有这样的人,才能在掌握基本技能的基础上,达到“未卜先知”的境界。其实,荀子所讲的“易”不是《周易》所讲的“易”。虽然两者之间本质是一样的,但是,认知与方法却又有本质上的区别。

荀子认为,人定胜天,说的也是“善易者不卜”这个意思。也就是说,人要在充分了解和掌握宇宙自然规律、法则的前提下,发挥主观能动性。而了解掌握自然规律的人,不是以占卜的方式做到的,而是通过对大自然变化的观察了解,然后加以利用。

其实,荀子的这句话是这样讲的“知易者不占,善易者不卜”。本质上是反对以占卜的方式,去认知大自然的规律,并不是说熟知了周易,就不需要占卜了。

荀子的这句话,被一些从事“易经”研究的人所利用,为自己对《周易》实用预测部分的缺乏了解找理论依据,以证明自己是“善周易者”。

自《周易》诞生以来,它的实用价值就是定位在占卜这个范畴上的。后来,汉易研究分野,《周易》开始形成象数、义理两大体系,通俗的讲,大概念上就是实用预测与理论研究。

虽然汉代的《周易》研究形成了易学两大分支,但并不相互排斥,研究义理的同样注重象数。从事实用预测,也就是术数占卜的,也需要深钻义理。

朱熹注《周易》基本上重于义理而轻于象数,尤其是尽量弱化术数,自诩为“微言大义”。应当就是从这个时候起,《周易》就变成了《易经》。此后的易学研究,《易经》堂而皇之的成了一门学问,而实用周易(包括象数部分)则沦为民间术数。虽然,对于义理的研究仍然无法回避象数,但这方面的研究却越来越高高在上。

不过,无法回避的是,《周易》本身就是一部关于占卜的预测学书籍,绝大多数人的认知就是这种本源认知。所以,谁宣称自己在研究《易经》,就会自然让人联想到周易预测,也就是占卜。但是,由于上面所讲的易学研究的演变,研究《易经》者不一定会占卜。所以,在很大程度上,荀子的“善易者不卜”便被偷换概念,成了挡箭牌。

研究《易经》其实更应当从《周易》本源入门起步,也就是说,要从学习占卜开始。这样才能找准门径,不至于脱离本义奢谈理论而不着边际。

周易之易是何含义上文讲到了荀子之“易”,讲的是自然规律,大自然的变化。“善易”并不一定指的是《周易》之易;“不卜”,也不一定指的是《周易》卜筮。《周易》之易,其实与荀子所讲的“易”是一个意思。但荀子的“易”,则不单指《周易》的“易”,荀子讲的是宇宙自然法则。

所谓《周易》,不能做周文王发明了“易”来解,以绿野老道之见,周易讲的也是宇宙的变化。这一点, 又与荀子讲的是一个意思。这么讲很绕口,属于哲学“范畴”的概念。

周,是周天的意思,也就是宇宙的概念。《周易·系辞下》中说:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地”,讲的就是周易是研究宇宙变化规律的。周,也有循环往复,周而复始的含义,周,揭示了宇宙变化的一般规律。因为宇宙的运动是有周期的,古人通过对宇宙的观察,掌握了其中的规律。于是,“近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”。

易,讲的就是变化。易有三义,简易、交易、不易。这三义是不能颠倒顺序的,指的是八卦的变化。简易,是指卦的自我变化,按照《周易》的规则,卦变是由初爻顺序往上变化而导致的。

交易,则是单卦每变一爻,都会产生一个新的卦。比如乾卦是三个阳爻,初爻由阳爻变为阴爻,就变成了巽卦。五行之中,乾卦属金,巽卦属木,这样,就代表事物的本质发生了变化。但是,这样的变化实在是太频繁,不能体现宇宙的相对平衡和相对稳定。于是,汉易学家们在《周易》重卦的基础上,按照八卦所对应的方位、原始属性,对六十四卦进行归类。六十四卦按照八个纯卦的爻变进行归类,总共有“八宫”,每宫都对应五行,象征时间、方位、数量、物象等。这样,同一类别的卦在自我变化时,只要不变到极致,就不会改变卦的基本属性。

比如,乾卦这一类别中(乾宫)总共有八个卦,五行都是金。那么,从初爻开始变起,一直变到第五爻(山地剥),依然属金。而当第六爻变化后,这一卦就变成了坤为地,就是纯坤卦了。坤卦属土,因为卦变,改变了事物的基本属性。

八卦内部的自我变化,其实就是量变。当爻象不断变化,到了极致时,就会产生质变。物极必反,否极泰来就是讲的周易卦变的质变问题。

不易,这个概念则更显得中国古人的伟大了。不易讲的是宇宙的相对静止,这是宇宙相对守恒理论的祖宗。从爻变到卦变,期间有一个积累和演变过程,事物在不知不觉中发生变化,古人通过细致的观察,发现了这一宇宙秘密。运动是绝对的,静止是相对的,这一理论,《周易》早就揭示得一清二楚了。

从这些简要的解读中,不难发现,《周易》的“易”与荀子的“易”,都是在讲宇宙的变化大自然周而复始的运动规则与运动规律。两家的“易”在本质上是一致的,但是,在认知和方法上却有着本质区别。

周易揭示了宇宙的起源荀子主张,了解掌握宇宙之“易”,需要发挥人的主观能动性,不能以占卜的方式来推测。这是方法论的问题,并不是讲不需要用周易来占卜,荀子的这句话,也可以说几乎就不是或不单是针对《周易》的。

《周易》已经提供了让人们认识宇宙的方法,当人们需要在某种时间空间认识宇宙的变化状态时,就以占卜来解决。这与荀子讲的,从一开始就自我对宇宙进行探索,不是一回事。

上文讲到了《周易·系辞》中八卦及八卦取象的来历,所有的宇宙变化秘密都早已被古人隐藏在了周易八卦之中。人们只需要通过占卜的方式,得到某个时空的宇宙的信息,以及宇宙与人或者“事”的内在联系,来决断未来之事。这种认识论与方法论,也是与荀子所主张的观点不一样。荀子是不赞同以占卜的方式来认识宇宙与人的关系,但是,占卜不仅仅只有《周易》一种。

荀子曾经在齐宣王的稷下馆游学,在这里,有一个名叫邹衍的大学问家。邹衍发明了五行终始学说,以金木水火土象征宇宙万物,这一点是非常正确的,他揭示了宇宙的物质运动的内在规律。以现在对宇宙的认知来看,人类能够观察到的宇宙物质,大概都逃不出这五种基本形态。至于反物质、暗物质是个什么样子,目前依然超出了绝大多数普通人的认知范围。不过,需要强调的是,《周易》有关的阴阳学说,其实也早就承认物质的另外一面。

因为,《周易》揭示了宇宙的起源。《周易·系辞上》说:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。”唐朝孔颖达把这句话解释为“太极谓天地未分之前,元气混而为一,即是太初、太一也。”大意是天地尚未分开之前,就是个“一”,然后才生出“两仪”。绿野老道觉得,孔颖达把《周易》解错了。

周,也是“圆”的意思,正如《三王历记》盘古开天故事所言:“天地混沌如鸡子”,本来就是个“圆”。《周易·系辞》实际上已经告诉我们,“天地”变化(易)了之后,才是太极。所以,我十分佩服汉易学家的智慧而不太理解孔颖达之类的解读。由一个圆点而变化,然后几何倍数的向外扩展,这不就是宇宙大爆炸理论最原始的表述吗?

以《周易》所言,绝不是“一画开天”,而是“一点开天”,我们切不可把“易有太极”前面省略掉的前提给弄丢了。否则,不仅这句话没有头绪,古人的智慧也被我们PK掉了。

假若是这样的“善易”者,大可一卜。学易先学卜,有什么不可以卜的呢?只是不要一切行为以此为准,陷入宿命论的迷信之中——荀子的“善易者不卜”,也是提倡遵循宇宙规律、法则,不要迷信,而是要主动作为。

善易者其实也可以不卜其实,邹衍的理论中,也有“易”的含义。通过五行的相生相克,表述宇宙在运动中的变化和演进。邹衍认为,这种变化便是历史推演的先兆乃至规律。五行终始说影响深远,古代十分崇信这一套,到什么“运”就有什么样的人蓄谋搞事情。刘邦说他的王朝是火德王“炎刘”,其理论依据就是出自邹衍的五行终始说。

荀子与邹衍是否讨论过这方面的问题,不得而知。但两人在解读宇宙变化规律方面,确实有相同之处,更有不同的观点。显然,荀子是不赞同这样的推演的,“不卜”似乎也是针对邹衍的五行终始说的。邹衍所持的带有宿命论天命论的宇宙观,与荀子所主张的人的主观能动性是有很大的区别的。

这一点,也可以以荀子的话来指导《周易》的占卜。因为,《周易》占卜虽然有很大的实用性,但也难免如邹衍一样,陷入宿命论的泥淖。

西汉时期,《周易》占卜不断发展,邹衍的五行终始学说被引入,这样,就强化了易占的功能,开阔了《周易》认知宇宙的视野。在五行变化中,同样蕴含了宇宙周而复始的运动以及运动所带来的周而复始的变化、演进。

五行变化,有多种形式,金克木是物理变化;水克火则是化学变化,等等。而且,五行相生相克,互相制约,是宇宙生存与发展的基本法则。人类本身也是一个小宇宙,同样也有五行生克制化的道理蕴含其中。周易占卜强调,人的小宇宙要服从自然大宇宙,若与大宇宙发生生克制化,就会导致小宇宙相应的变化。如果小宇宙违背大宇宙的自然法则,就会遭到相应的惩罚。这是古代占卜在宣扬宿命论的同时,所倡导的积极意义。

周易占卜不仅要以卦象的信息作出预测判断,更要重视占卜的月建、日建,以宇宙的法则来制约人的行为。也就是说,在什么时间占卜,对事物的前景起着决定性的作用。

这种占卜在科学不发达的古代,是十分盛行也是足可依赖的。所以,善易者不卜并没有被过多的曲解为:掌握周易的人不搞占卜。

那么,现代科技文明已经到了很高的水准,把荀子的这句话引申为“掌握周易的人不搞占卜”,恐怕就非常有意义了。

因而,绿野老道支持荀子的观点,把《周易》作为提高自己的认知水平,增强自我对事物的预判能力,也是一种“善易者不卜”的境界。

因本人学识有限,本回答错漏之处,敬请专家教正。友情讨论,不胜感谢。

孔子说:“善易者不卜”,到底要不要相信占卜预测?为什么?

《易经》被世人称着群经之首,帝王之书,历经焚书坑儒及自然灾害、战乱而保存至今。自古至今,就有很多圣人对易经进行了发展和完善,如孔子、朱熹等大儒。至今,还有不少人对易经了解甚少,对善易者不卜,知易者不占的看法,也是众说纷纭,莫衷一是的。

《易经》讲的是天、地、人的生存之道,是宇宙自然界的发展规律。有着上下五千年的传承,是国范筹内精华所在。

古人作易,是人怎样治国、齐家、平天下。让人知晓什么该做,什么不该做,应该怎样做。提前发现危机和利益,找准时间和地点,是该做还是不该做。

所谓善易者不卜,关键是"善"不"善"的问题。善者是确懂的人,是精通的人。善易者,他了解事物的发展规律和动向,他也不必事事占卜,自然知晓事物的吉凶祸福,正所谓君子不立危墙之下,正是此意。

总之,古人发明易卜,就是用来占卜的,如果会易而不卜,古人作易何用。善易而卜,是可信的,不善易者卜又何信,你可以不信易卜,但决不可否认国学的传承。

孔子说:“善易者不卜”,到底要不要相信占卜预测?为什么?

对于智者来说,卜与不卜都要顺应天意,孔子也好,荀子也罢,他们所要表达的意思就是一个人的德行好,目前虽受困,但终究会脱困而出;有德的人就有大智慧,有了大智慧,天时地利、气候变化、星图、云气之变或环境、周围所处的环境变化,都能知道吉凶,又何必求那四营十八变的占卜呢?(古人占卜用蓍草四十九支经四营十八变才能得到一个卦)所以古人就引用了:“善易者不卜”这句话。

至于要不要相信占卜预测,天机子认为这是一个浅显的问答,当事有所难的时候,求助于占卜以解自己心中的疑惑,也无不可,不然这个世界上那么多的玄学研究岂不毫无意义?还有那些传说中的神奇卦例又说明什么?我本人亦有无数次的神验占卜案例也能说明问题,我们不能用科学的解释来破译占卜的神奇,但并不表示否定占卜这个学科!

孔子说:“善易者不卜”,到底要不要相信占卜预测?为什么?

鉴于“善易者不易”,我有这样的看法:

首先,真正懂得《易》者,是不会轻易宣称自己懂得《易经》的。而那些自称懂易者,则是往往滥用《易经》,招摇撞骗,坑蒙他(她)人,亵渎祖国优秀文化。

其次,“易与天地準”。人如果真正懂得《易》,一次衍易就够了,将易理作为座右铭,指导自己的一生就行了,不必多占滥卜。

孔子说:“善易者不卜”,到底要不要相信占卜预测?为什么?

孔子说过这句话吗?请说明出处再来提问!

孔子说:“善易者不卜”,到底要不要相信占卜预测?为什么?

《千古帝乡》摘选

人世间的一切有情物种,遵照上帝的意志而存活,而上帝是什么?祖先们将君父的执政,赞叹为受命于天而行道。而替天行道,不能假借天神的意志,赋予国王无上的权利,以行使统治权。让人类社会接受一种思维统治,这个思想必须覆盖所有的统治思想。舜的统治思想,也是圆融的。为什么要祭祀呢?祖先们解义祭祀,是为了表达一种敬畏感。征伐、田猎、行止,为什么需要占卜呢?

其问道于规律,照其结果行事,表现出世界观的导引。圣人的言论,是以真实、纯粹、圆融为主导。以五行为世界的五种基本物质,具有朴素观念。有始有终的显现,与自然现象相通,说明宇宙的生成及万物间的联系和变易,是以敬德、敬畏才能以顺应天命而行道。自然规律相对立人为的作用,一定程度上认识人为作用的破坏性,也是以阴阳之气的运行为显相。敬鬼神而远之,表达了什么呢?

世界的本原是道,而道的本色是善。如若人人同善,对世界本原的思考大大向前推进了一步。一阴一阳之谓,事物发展到了对立面的出现,对立面的相互转化会出现对立的结果。上下四方相通和四季的畅达,全都是自身的运动,晦迹韬光不露形迹从不损伤静寂的心境。圣明的人内心宁寂,不是说宁寂美好,才去追求宁寂。各种事物不能动摇和扰乱其内心基点,表面看上去的心神虚空而宁寂,似乎犹如死灰,但带着一种无形力量。水在静止时能清晰照见人的须眉,水的平面合乎水平测定的标准,高明的工匠也会取之作为水准。水平静下来尚且清澄明澈,又何况是人的精神!圣明的人,其心境虚空而宁静,似乎舜的心识就是最为纯粹的天地明镜。天地明镜,可作为万物的明镜。虚静、恬淡、寂寞、无为,是天地的基准,是道德修养的最高境界,古代帝王和圣明的人均停留在这一境界之上。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。