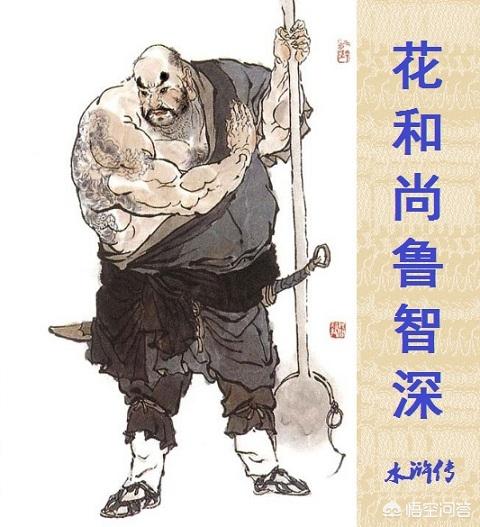

鲁智深说圆寂就圆寂,你认为可能吗?为什么?

按照“鲁智深浙江坐化,宋公明衣锦还乡”这回书的说法,圆寂就是“死”,也就是说,鲁智深说死就死。这是有可能的,想死容易活着更难,生命是很脆弱的,一秒钟就可以终结。

但是,无论从生理上看,还是从故事情节上看,鲁智深都不可能想死就能立即死掉,除非他借助了外力。遗憾的是,书中根本就没写到花和尚有借助外力自尽的情节,就是想“坐化”便坐化了。

这是续书《征四寇》在瞎写,为了在全书即将结束时,照应智真长老对鲁智深一生的预言,强行把这个人物写死了。因为花和尚死了,所以,就得了正果了。如此混账逻辑而已。

那么,鲁智深的结局是不是“圆寂”呢?他的正果就是结束生命吗?

鲁智深达不到“圆寂”的境界花和尚是“坐化”的。坐化是和尚比较独特的死法,也就是端坐安详死去。但若把坐化与“圆寂”划等号,那就外行了。不是所有端坐离世的和尚,都可以称为圆寂的。

圆寂,本译“涅槃”,得道高僧才可以达到的境界,死后不再堕入六道轮回,也即成佛。僧人经过几年甚至更长时间的修炼,才能没有烦恼,超脱生死,达到无所得,无执着,随缘而不变的圆满境界。

坐化是有可能的,得道高僧整日打坐诵经,不知不觉间离开尘世,并不是什么稀奇事。即便是没有出家的人,也有人坐着去世的,有的人还端坐着面带微笑告别人寰。

反之,某得道高僧躺着去世,甚至惨遭横死,也可以称为“圆寂”,佛门并没有规定僧人都必须坐着死。

唐代高僧僧一行于开元十五年(公元727年)卧病不起,同年十月在长安华严寺圆寂,难道僧一行是坐着离世的?历代高僧如玄奘、弘一,等等,有几位能够证实是坐化的?

顾炎武在《日知录》中记载了这样一件事:明嘉靖年间,少林僧人月空率领三十余武僧赶赴前线,抗击倭寇。战斗中,月空等中了敌人埋伏,全体战死。月空及三十余武僧抗倭战死,够得上“圆寂”境界。

因而,圆寂就是和尚死了,坐化是和尚告别尘世的一种方式。但是,“死”不一定都够得上圆寂。

鲁智深能够达到“圆寂”的境界吗?从《征四寇》的故事看,鲁智深一路砍杀过来,坐化之前还想着挥禅杖冲出门去厮杀。花和尚根本就没修炼到圆寂的境界,仅是“坐化”了而已。

《征四寇》说鲁智深圆寂,无非是没来得及写花和尚修炼,匆匆忙忙的让他坐化,然后,强行应验智真长老的偈语,让鲁智深得了正果。

其实,鲁智深的正果并非续书所言,是以死来印证的。而智真长老所说的花和尚正果,根本就不是这么回事。

鲁智深的正果到底是什么前七十回书才是施耐庵的原著,《征四寇》是后来文人为腰斩《水浒传》而编写的续书,仅从鲁智深的正果而言,续书完全写偏了。

《水浒传》第三回“赵员外重修文殊院,鲁智深大闹五台山”,这回书明确写到了鲁智深的正果。这个正果隐藏在智真长老的一番话语中:

此人上应天星,心地刚直。虽然时下凶顽,命中驳杂,久后却得清净,正果非凡,汝等皆不及他。可记吾言,勿得推阻。

施耐庵把智真长老写成方外高人,知道梁山好汉上应星宿,所以,预知了鲁智深的正果。智真长老所言的鲁智深正果,就是“汝等皆不及他”。什么意思呢?

当时,赵员外把鲁达带到五台山文殊院,命令智真长老剃度鲁达。为何是“命令”而不是请求?书中交代,赵员外家是这座寺院的檀越,如今还在施舍。但是,智真长老需要赵员外施舍吗?从鲁智深半山亭喝酒,到去市井打禅杖、吃狗肉的情节看,此时的五台山文殊院已经有非常强大的产业,市井所有的房产、本钱、经营,都是五台山的。

但是,赵员外非常强势,智真长老忌惮的是赵员外的势力。赵檀越违法造假度牒,将一个律法规定不得出家的杀人在逃犯送到五台山做和尚,智真长老都不敢则声。为何,因为赵员外隐射了宋徽宗,花和尚大闹五台山则隐写了宋徽宗崇道抑佛的历史。这是题外的话,且按下不表。

所以,智真长老认定,有赵员外罩着,鲁智深的正果一定是“汝等皆不及他”。

当时,自智真长老以下的五台山僧众都反对剃度鲁智深,这伙僧众在智真嘴里就是“汝等”。所有僧众的正果都不及鲁智深,只有智真长老自己可以与之相侪。换句话说,鲁智深能够像智真长老那样,做到一个大寺院的住持方丈,成为一代得道高僧。

假如鲁智深坐化了,又如何验证智真的“汝等皆不及他”呢?但凡五台山文殊院自智真以下有一个和尚坐化,这句预言就不成立。何况,坐化不一定就是“圆寂”,更不一定就是修得了正果。

鲁智深准备在大相国寺修炼大闹五台山后,鲁智深被智真长老送到了东京大相国寺,并修书一封,推荐他做个职事人员。但是,智清长老却没有给师兄面子,召集众职事议事,试图以僧众的决议来驳智真的面子。智清说:“汝等众僧在此,你看我师兄智真禅师好没分晓。”智清不满师兄,竟然把一个杀了人,二次大闹五台山的恶僧打发到他这里来。

智清长老的意思被一个都寺听懂了,于是,出主意把鲁智深安排到酸枣门外退居廨宇后去看菜园,收拾张三李四这等泼皮破落户。

鲁智深当然不干,以智真长老的推荐信为理由,拒绝接受智清长老的安排。知客僧早就做好了准备,巧舌莲花,把大相国寺的人事机构讲得十分复杂。鲁智深被绕晕了,然后,知客僧哄骗智深道:

管菜园的菜头:这个都是头事人员,末等职事。假如师兄你管了一年菜园,好,便升你做个塔头;又管了一年,好,升你做个浴主;又一年,好,才做监寺。

鲁智深是个粗鲁爽快之人,经这一哄骗,傻乎乎的应承道:“既然如此,也有出身时,洒家明日便去。”

这个情节,很像后来《西游记》写的那样,把孙猴子诓上天,给了个弼马温,后来又去看蟠桃园,与鲁智深看菜园子没什么两样。但神仙们却两番告诉猴头,这都是大官。孙猴子后来识破了这个把戏,大闹了天宫,自称齐天大圣。

鲁智深却一直没有识破这其中的奥妙,很爽利的去了菜园子,而且,干得还很开心。此时,鲁智深便开始了修行,假如真的如知客僧所言,最终做到了监寺,但仍然没有达到“汝等皆不及他”的正果境界。不过,鲁智深到底准备开始修行了。

树欲静而风不止。智真长老何等高人,岂能让自己的预言无验?况且,智真是在五台山僧众面前放出狠话了的,特别提醒:“可记吾言,勿得推阻”。于是,鲁智深“遇林而起”。

鲁智深验证了非凡正果吗智真长老在鲁智深辞别五台山前,送给他四句偈语:遇林而起,遇山而富,遇州而迁,遇江而止。关于这四句偈语究竟是何寓意,绿野老道在相关问答及文章中已有解读,此处单讲“遇林而起”。

且说鲁智深为了讨个出身,做了一个菜头。到任之后,与泼皮们关系密切,相国寺有了菜吃,张三李四也有了生计。这是件大大的功德,只要做上一年,评语肯定是“好”。这样,鲁智深便可升为“塔头”了。然而,智真长老偏偏不这么安排,而是让他“遇林而起”。

后来的故事,读者们都非常熟悉了,就是遇到了林冲。鲁智深义气深重,野猪林救了林教头,坏了高太尉的大事。于是,和尚便做不成了,只得上二龙山去落草。按说,出身讨不成了,前途断送,应当是“落”,何以智真长老说他是“起”呢?

话休絮烦,直接讲结果。

原来,鲁智深因为遇到林冲,便上了二龙山。这可是北宋徽宗、钦宗的隐喻,对看宋江九天玄女庙一回书,这个隐喻是不会错的。不仅没错,还照应了“赵员外”,这是鲁智深后来得成正果的“贵人”。

智真长老在给鲁智深剃度时,念念有词,云:“灵光一点,价值千金,佛法广大,赐名智深。”一入佛门便与智真、智清同辈,也就是说,鲁智深的正果,是做到了五台山文殊院或者东京大相国寺的住持方丈。这等正果,岂不就是“汝等皆不及他”吗?

话说续书《征四寇》颠倒故事,把原本打方腊在前,伐辽国在后的历史顺序颠倒了过来,让鲁智深在打完辽国之后,上五台山再受了一道佛偈“逢夏而擒,遇腊而执。听潮而圆,见信而寂。”

这道佛偈就是一个马后炮,按照历史时间节点,此时,方腊早就被剿灭。而且,如此直白的俗语,还真是降低了智真长老的水平。

施耐庵作书,以《大宋宣和遗事》为蓝本,大量参阅了北宋有关史料,是绝对不会颠倒历史的。假如《水浒传》七十回后还有故事,鲁智深将在梁山招安后,立即随大军去佂剿方腊。然后,“三十六人同拜爵”,花和尚自然得到了封赏。

那么,“赵员外”会给鲁智深什么官职呢?东京大相国寺住持!鲁智深将回到东京大相国寺,取代此前驳方外高人智真长老面子,让鲁智深去看菜园子的智清长老。

由《水浒传》中的线索来分析,尤其是智真长老的四句偈子,鲁智深的结局就肯定不是《征四寇》中所说的那样,想圆寂便圆寂了。

历史上,杨志参加抗金,是有明确记载的,他的长官是《水浒传》的一个神秘人物,鲁达的老上司小种经略相公种师中。鲁智深与杨志联手打下二龙山,此后,将与杨志携手投入到征辽、抗金的战斗中。这才是鲁智深真正的正果,无论是战死,或者是“遇江而止”,都能够达到“圆寂”的境界。

鲁智深说圆寂就圆寂,你认为可能吗?为什么?

天孤星鲁智深的圆寂非常神奇,他当天还欢天喜地和武松一起看杭州风景,睡到半夜听到响动还生龙活虎跳起来,提着禅杖准备出来大战一场。

但是,当听六和寺的僧人说钱塘江上的潮信来了,猛地顿悟前尘,大彻大悟师父智真长老给他的人生偈言“听潮而圆,见信而寂”,拍掌大笑了一场,沐浴更衣,左脚搭在右脚,寿尽善终,修成正果。

鲁智深真的说圆寂就圆寂了,只留下一首颂子:

平生不修善果,只爱杀人放火。忽地顿开金绳,这里扯断玉锁。咦!钱塘江上潮信来,今日方知我是我。

更神奇的是,作者前文中明确写过鲁智深他是不识字的,那么这首颂子又是怎么写出来的呢?下面我们详细来分析一下鲁智深的生与死。

鲁智深是水浒的灵魂人物,他的一生仁义刚直,潇洒不羁明朝的李贽是鲁智深的钢铁真爱粉,他点评鲁智深这个人物用了十五个字:

仁人,智人,勇人,圣人,神人,菩萨,罗汉,佛

这个评价高的有点过分了,他把儒释道三家的终极正果都加在了鲁智深一人身上,但我认为鲁大师他担当得起,因为他真的太可爱了。

天孤星鲁智深是水浒的灵魂人物,他是真正的英雄好汉,他的一生仁义刚直,潇洒不羁,轰轰烈烈。

我们先来回顾一下鲁智深的人生:

出场是下层军官鲁提辖,喝酒吃肉,结交兄弟朋友(史进)→→ 路见不平,三拳打死镇关西,救了金翠莲父女俩→→踏上逃亡之旅→→金翠莲丈夫赵员外送他去五台山出家→→两次大闹五台山,转投大相国寺→→戏耍周通,怒离桃花山→→再次仗义出手,与史进联手击杀崔道成邱小乙→→大相国寺倒拔垂杨柳,结交众泼皮→→结识林冲,护送林冲丢了铁饭碗→→浪迹江湖,结识杨志智取二龙山→→三山聚义,破青州,上梁山→→接受招安,南征北战→→回五台山看师父→→生擒方腊→→临潮圆寂。

前期的鲁智深是个简单纯粹的人。他一开始的人生追求特别简单,就是结交好汉做兄弟,一起喝酒吃肉。遇见史进,意气相投,咱们就是兄弟了,一起喝酒去,看见李忠磨磨唧唧就不喜欢“谁耐烦等你?去便同去”,焦躁的挥一挥拳头赶走了围观卖膏药的人群。大相国寺收服众泼皮,人家天天来孝敬他酒肉他还不好意思,想着回请大家。

遇见林冲赞他好武艺,交换姓名,备细往事,就结拜了兄弟;遇见杨志厮杀一顿,互相钦佩,道一声师兄,结伴去攻占了二龙山做大王逍遥快活。

前期的鲁智深是真正行侠仗义的人。他遇见不平的事情就出手帮忙,不计对方出身,不计报酬,甚至不计后果,屡次三番出手帮助好去关系的路人和刚认识不久的朋友,搞砸了自己的铁饭碗,落得亡命天涯的后果。

从金翠莲父女、桃花庄、瓦罐寺到后来的林冲,他都毫不迟疑的出手,而且每次都是秉承这救人救到底的精神。他出钱出力帮助金翠莲父女逃走,他让周通当面和刘家解除婚约,他在赤松林吃饱了再回瓦罐寺接着打,护送林冲直到沧州大道,要不是林冲拦着他肯定能弄死高衙内没商量“你却怕他本官太尉,洒家怕他甚鸟!俺若撞见那撮鸟时,且教他吃洒家三百禅杖了去。”……

总之,鲁智深做好事一定要给对方一个交代,也给自己一个交代。所以,鲁智深虽然杀人放火,但正如宋江所说,“他杀的都是该杀的人”,那么他修的正是他自己的善果。

前期的鲁智深是一个率真不羁的人。他当了和尚仍旧自称“洒家”,要剃度的长老给他留些毛发。每天也不参禅打坐,想睡便睡,想起就起,大小便都很随地;别的和尚劝他坐禅,念一声“善哉”,他说:“团鱼洒家也吃,甚么‘鳝哉’?”和尚听说吃荤说声“苦也!”智深说:“团鱼大腹,又肥甜了,好吃,那得‘苦也’。”

他忍不了寺庙里粗茶淡饭,下山来坑蒙拐骗抢也要吃肉喝酒,喝醉了撒泼耍酒疯,连五台山门口的金刚也打得粉碎,然后兀自哈哈大笑;去打禅杖戒刀开口就要100斤重,提起关羽就说“俺便不及关王!他也只是个人。”

上了二龙山之后,水浒的男一号宋江线索开启,鲁智深暂时隐身了。水浒中期,鲁智深出场次数不多,只有不计前嫌救应桃花山和毫不迟疑救史进的两个细节再次彰显了鲁智深行侠仗义的性格。

其它多是上阵杀敌的故事了,基本上是打个酱油,冒个泡就再次隐身。唯有在宋江主张招安的时候,鲁智深再次登场,一语道破了招安必然会失败的真相,不愧是智深:

鲁智深便道:“只今满朝文武,多是奸邪,蒙蔽圣聪,就比俺的直裰染做了,洗杀怎得乾净?招安不济事,便拜辞了,明日一个个各去寻趁罢。”

但是梁山除了招安也的确没有其它更好的路可走了,鲁智深虽然反对,但是为了兄弟义气,他也没有坚持捣乱,而是默默的参与到招安队伍中,南征北战,视死如归。

鲁智深的一生奇遇仙缘不断,他的结局是108个英雄中最圆满的梁山108英雄上应天罡地煞108魔君,但唯有鲁智深他和所有人都不一样,他不像魔,更像佛,他也是水浒中际遇最神奇的人,一生奇遇仙缘多次。

从他上五台山开始,他已经遇见了引导他人生的真人罗汉——师父智真长老。

话说五台山这个智真长老,原来是故宋时一个当世的活佛,知得过去未来之事。数载之前,已知鲁智深是个了身达命之人,只是俗缘未尽,要还杀生之债,因此教他来尘世中走这一遭。

智真长老是鲁智深的贵人,当年智真长老收留鲁智深剃度出家时,曾焚香入定,然后堪破了鲁智深的未来:

此人上应天星,心地刚直。虽然时下凶顽,命中驳杂,久后却得清净,正果非凡。汝等皆不及他。

智真长老很看重鲁智深,对他极好。不但给他取名和自己一个辈分,还在两次大闹禅院之后,都包容他,教化他,后来迫于僧众压力不得不指引智深转投东京大相国寺,依然是亲自修书一封给师弟智清禅师,依然承认鲁智深是他的徒弟。

临别时,智真长老就送了鲁智深四句偈言,指点他前半生的命运:“遇林而起,遇山而富,遇水而兴,遇江而止。”

后来果然都一一应验:林是指野猪林或林冲,山是指二龙山,水是指水泊梁山,江是指宋江。

鲁智深是个情深义重、早有慧根的人,他也非常感念师父智真长老。所以在征辽之后,被朝廷晾着的迷茫空窗期里,鲁智深再次回到五台山拜见本师,请求指点迷津。

智真长老道:“徒弟一去数年,杀人放火不易。”鲁智深默然无言。

智真长老此处是在打机锋点化鲁智深,已经开始时思考人生的鲁智深,早已不是曾经那个吵吵嚷嚷的莽和尚,他开始思考人生了,所以听了师父的反话默然无语。

智真长老这一次又给了智深四句偈言,指点他前程正果,偈曰:“逢夏而擒,遇腊而执。听潮而圆,见信而寂。”

相比鲁智深迷茫求前程,宋江比他更积极,先求了二仙山的罗真人,又来败五台山的智真长老,拿着偈言四处招人给他解释,然而他执着痴迷,终究无果。

鲁智深则比宋江有智慧的多,他只是默默的记诵收起,等着以后偈言应验的时候。离开的时候,智真长老只收了鲁智深的金银财帛,要为他“置经一藏,消灭罪恶,早登善果”,而坚决不收宋江所献,也预示了宋江不会和鲁智深一样有善终。

除了智真长老,鲁智深还有多次遇仙的经历,尤其是临近结尾的时候,鲁智深动不动就失踪了,宋江派人去找也找不着,然后他莫名其妙就回来了,顺手就能立个大功。

第九十九回“花和尚解脱缘缠井”中写到在打田虎的时候,鲁智深又奇异堕井,来到了一个世外仙源“桃李只有恁般大叶,却无半朵花蕊”,草庵里偶遇一个和尚指引他参禅,为他指点出路,还对他说:“从此分手,日后再会’”,此处也已经在暗示鲁智深日后圆寂得正果的结局。

我认为鲁智深遇见的和尚就是未来的自己,他跟戴宗描述的时候也是“与洒家一般的一个和尚”,细品起来充满了哲学思辨的意味。

第一百一十九回,鲁智深追夏侯成,生擒方腊时又是一次奇遇。

鲁智深道:“洒家自从在乌龙岭上万松林里厮杀,追赶夏侯成入深山里去,被洒家杀了贪战贼兵,直赶入乱山深处。却迷了路,遇着个老僧,引领洒家到这茅庵中,嘱咐道:‘柴米菜蔬都有,只在此间等候。但见个长大汉从松林深处来,你便捉住。’

传说中的如有神助,说的应该就是鲁智深了吧。《水浒传》是有神话背景的小说,表面上看是108将聚义的故事,实际上背后还有道家、佛家的大佬在暗自发力。

水浒108将的命运其实都早已注定,鲁智深他是一员福将,拥有比其他人得天独厚的优势,他生命中一直都充满了罗汉真人神仙的指引和护佑,他后来突然圆寂,也是早已经注定的大圆满结局。

鲁智深圆寂的方式充满禅意的哲学意味,提升了全书的艺术水准鲁智深是《水浒传》作者塑造的最成功的人物形象,他又完整清晰的人生成长轨迹和内心世界的变化过程,鲁智深结局坐化也充满了禅意的哲学意味,提升了《水浒传》的艺术水准。

鲁智深的圆寂看似突然,可能是因为他圆寂的比较早,要是看到所有人的大结局就会发现,其实一点也不突然,因为好多人都是莫名其妙就死了。

比如戴宗,已经在岳庙出家,突然“一夕无恙,大笑而终”,临终前还和大家道了个别,又比如柴进本来已经回乡生活,也是突然“忽然一日,无疾而终”,关胜本来做了军官,干的还挺好的,突然就醉酒从马上摔下来,一病死了……

这些英雄好像真的魔星降世,来人间搅闹一番,玩够了,一个一个各得其所,着急成仙的就都自己提前回去了,没玩够的有人被迫中止任务,但自己也知道以后的结果,并不悲伤害怕。比如宋江喝了毒酒还不忘记捎带上李逵,约定死后和他“蓼儿洼相聚”,还有用生命追随宋老大的吴用和花荣……

相比其他人的结局,鲁智深圆寂的结局才是最好的。他是清醒的自我选择,在他征方腊立下大功之后,对于封赏恩赐,他直接拒绝领受:

“洒家心已成灰,不愿为官,只图寻个净了去处,安身立命足矣。”宋江又劝他当个名山大寺的住持,他一口回绝:“都不要!要多也无用。只得个囫囵尸首,便是强了。”

征方腊堪称陨星之战,众兄弟死伤无数,鲁智深的好兄弟史进战死,武松残废,杨志、林冲,二龙山的兄弟们几乎全军覆没,鲁智深心如死灰,再也没有跟随宋江的理由,封妻荫子,效忠朝廷,从来都不是他的心之所愿。

鲁智深已经大彻大悟,选择圆寂,立地成佛,不仅是大圆满的结局,更是对宋江热衷执迷功名利禄的蔑视和嘲讽。

“忽地顿开金绳,这里扯断玉锁”金是富,是金银财帛,玉是贵,是功名爵位,人间的所有名利欲望,鲁智深已经尽数看破,一念不生,色相皆空。

“咦!钱塘江上潮信来,今日方知我是我”,这是鲁智深已经获得内心真正的解脱。

《顺治归山诗》曾写道:“未曾生我谁是我,生我之时我是谁,长大成人方是我,合眼朦胧又是谁。”无异禅师广禄卷中又:“一口气不来,往何处安身立命”,都是佛家参禅悟道的不同境界。

相比之下,鲁智深显然境界更高,他已经悟到了“我是我”的境界,自然是“来从来处来,去从去处去。”‘对于和尚来说,圆寂就是大圆满的结果,只有得道高僧才能圆寂。

鲁智深圆寂之后的待遇也是宋江等辈远远不能比的:

众多头领都来看视鲁智深,焚香拜礼。城内张招讨并童枢密等众官,亦来拈香拜礼。五山十刹禅师,都来诵经。

后来皇帝也追封他为义烈照暨禅师,但是鲁智深也不怎么在乎这些了,因为他已经得到了他自己想要的结果。

所以说,施耐庵给鲁智深安排的结局实在很好,不必再要纠结鲁智深为什么突然圆寂,更不要说什么阴谋论等等破坏这个人物形象。

至于那一首颂子鲁智深是怎么写出来的,其实一点也不重要,他既然已经能预知自己的生死,那么已经不能等同凡俗中人,而且还有武松呢,鲁智深生死关头,好兄弟不可能不陪着,帮忙写个遗嘱不是很正常吗!

南山橘暖/文

鲁智深说圆寂就圆寂,你认为可能吗?为什么?

其实,此圆寂非彼圆寂。

那日,鲁智深擒得方腊,宋江对鲁智深道:“今吾师成此大功,回京奏闻朝廷,可以还俗为官,在京师图个荫子封妻,光耀祖宗,报答父母劬劳之恩。”

鲁智深答道:“洒家心已成灰,不愿为官,只图寻个净了去处,安身立命足矣。”

宋江道:“吾师既不肯还俗,便到京师去住持一个名山大刹,为一僧首,也光显宗风,亦报答得父母。”

智深听了,摇首叫道:“都不要,要多也无用。只得个囫囵尸首,便是强了。”

宋江听罢,默上心来,各不喜欢。

两人聊的极不投机,宋江句句不离功名利禄,字字都是权利富贵。鲁大师听的生气,直接怼回去,什么都不要,有个全尸就算万幸了。征方腊损兵折将,很多兄弟身首异处、尸骨未寒,鲁大师这话讽刺的宋江说不出话来,两人都不高兴。

接着张招讨汇集刘光世、童贯,都来睦洲给宋江庆功。庆功之后方才安葬众将,做道场超度亡魂。收拾完毕,便随张招讨回杭州候旨,等着班师回京。所以杭州是回京前的最后一站。

那一日,月色朗朗,鲁大师睡不着出来透气,却见高处站着一人,临江而立,持壶自饮。仔细观看,原来是豹子头林教头。鲁大师欢喜,叫道,师兄饮酒怎地不叫我,语罢,三两窜便窜到林教头身边。

林冲叹了口气,道,我这心中气闷,自东京被高俅害死娘子,我没有一日不想报仇,原以为上了梁山,聚起事来,有朝一日杀到东京,宰了高俅那厮。却不想宋江力主招安,如今为了朝廷卖命,虽灭了方腊,却是兄弟凋零,怎不让人感叹凄凉。

鲁大师痛饮一大口,师兄,眼见得这次打方腊就是奸臣的伎俩,是想让我们和方腊两败俱伤。那日我亲手擒住方腊,看那方腊的确是条好汉。他当初也是与我们一般,被朝廷所迫这才造反。临走时他还与我说了一句话,他说他的今天就是我们的明天。我细想了一想,恐怕确实是如此。朝廷用我们乃是为了以寇制寇,如今方腊已灭,我们又多与奸臣有怨,将来进京,如何放过我们。

我也是惆怅于此啊,林冲望向江水,如何才有两全之策。

话音未落,听的后面一阵脚步声,二位哥哥好生偏心,在此饮酒也不唤我。

二人同时回头,原来是行者武二郎,手中提着一大坛酒跑上来。武松哈哈大笑,喝酒用坛才痛快。

林冲望着武松断臂,伸手拉住二人:有了,回京终归难逃一死,不如我们就死在此处…

鲁大师与武松相视一笑,妙啊!当初我师傅智真长老予我四句偈语:逢夏而擒,遇腊而执,听潮而圆,见信而寂。原来师傅早已为我想好后路,听说钱塘潮水从不失信,明日八月十五正好实施。

武松早已明白二人之意,道,我本已残废,正好留在寺中,不便回京。

林冲拿起酒坛又灌了一口,道,夜凉风骤,受了风瘫,看来得麻烦二郎照顾了。

说罢三人哈哈大笑,对了,鲁大师突然想起,杨志兄弟也在丹徒养病,不如……

甚妙甚妙,此时的三人心情无比轻松。

第二日,闻说鲁智深坐化,武松跟宋江辞行,留在六合寺,临启程,林冲患风瘫留下养病。没多久丹徒传信说杨志病故。半年后武松传书宋江,说林冲病故。

数年之后,楚州廖儿洼,四座坟茔并立,坟前立着四人,一人光头僧衣,一人只有一条手臂,一人豹头环眼,一人脸上一搭青记……

鲁智深说圆寂就圆寂,你认为可能吗?为什么?

《水浒传》里有三个真男人:武松、林冲、鲁智深。武松就是正义的化身,除暴安良的真男儿;林冲在现在看来就是一名出色的公务员,也是一名好丈夫,只不过社会的阴暗让他有些窝囊;鲁智深,却是施耐庵个人认为塑造最成功的人物。

鲁智深,单从名字看,就是个矛盾综合体。鲁即鲁莽,智代表智慧,智深即为大智慧。虽然他性格鲁莽,但也懂得怜香惜玉,如为歌女翠莲拳打镇关西;虽然他个性举止强悍,但从不欺负弱小。他天不怕地不怕,即使在惹出人命官司后躲难到五台山后,也是继续嚣张,做出了斗泼皮、倒拔垂杨柳等“壮举”。花和尚不花,不修身养性、吃斋念佛,却有侠义心肠、路见不平拔刀相助的豪情,大闹桃花村、惩治“抢婚小霸王”周桐;虽说不修边幅、粗枝大叶,但对林冲的照顾却是细致周到,暗中保护、配合林冲刺配沧州道,大闹野猪林,斗杀路虞侯。

鲁智深的一生用四句话就能总结:遇林而起,遇山而富,遇水而兴,遇江而止。遇林而起:有人认为是野猪林,也有人认为是林冲;遇山而富:单打二龙山,获得了些许金子;遇水而兴:投奔水泊梁山,自那以后他的路就比较顺了;遇江而止:他在浙江六合寺圆寂。这四句话也是鲁智深的师父送给他的话,他师父早就预料到梁山将领不会有好结果。所以作者选择在鲁智深功德圆满时让他圆寂,也算给了这个传奇人物一个好结局。

鲁智深说圆寂就圆寂,你认为可能吗?为什么?

鲁智深天生神力,久经沙场,无伤无病,又正值壮年,说圆寂就圆寂了,这不科学啊。其实,不科学就对了,从某种意义上说文学就是要反科学,比如赏月,我们想到的是“嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心”,而非月球上的陨石坑。

《水浒传》里王进算是第一个好汉,有骨气,有血性,紧接着史进出场了,光彩更加照人。鲁达一出,惊艳万方,天下竟有此等人物!作者在鲁达身上倾注了很多心血,可以说,他是把鲁达当成偶像和“爱人”来写,心中满是敬与爱。鲁达为救金老父女,三拳打死镇关西,成了逃犯。好人有好报,作者赶紧安排金老父女报恩,鲁达有了新的生命起点。

五台山上清苦异常,鲁智深屡屡犯错,幸有智真长老处处维护。第二次大闹五台山后,智真没法再保他,于是写了推荐信,将鲁智深托付给了自己的师弟。到了大相国寺,鲁智深虽没被重用,但好歹是个菜头,又有张三一帮人追随,倒也十分潇洒。后来二龙山落草,终有了立足之地,同时也奠定了他日后在梁山的地位。再后来沙场征战,立功无数。“逢夏而擒,遇腊而执”,鲁智深居功至伟。

明代的大思想家李贽认为鲁智深是狂禅的代表,并称赞他为仁人、圣人、勇人、神人、罗汉、菩萨、佛。仁人、圣人、勇人是儒家的最高追求,神人是道家的理想境界,罗汉、菩萨、佛是佛家的终极目标,鲁智深都做到了。我们看到,作者着力塑造的几个主要人物结局都不圆满:武松丢了胳膊,林冲病死,宋江和李逵被毒死,吴用自杀。唯有鲁智深,作者不忍心让他受半点伤,最后也给了他一个最圆满的结局。

听潮而圆,见信而寂,我们俗人觉得死亡是无比悲哀、无比可怕的,然而对大德高僧而言,圆寂则是最后的加冕。躯体不过是一具臭皮囊,如今羽化而去,人生圆满了,生命超脱了。潮信可以看作佛祖派来的使者和礼宾队,东南地区所有的高僧大德,梁山多年的生死兄弟,一起来送别,何等浪漫!何等壮观!鲁智深成佛了,他去来随心,对他人有交代,给自己有交代。他也受了很多苦,所以作者安排他在六合寺圆寂,不让他亲见很多兄弟的悲惨结局。

鲁智深说圆寂就圆寂,你认为可能吗?为什么?

鲁智深打完方腊之后,看着钱塘江的潮水,想起师父说的话,知道自己要圆寂了。他清香沐浴后,写了一首颂子,平静地走了。说圆寂就圆寂了,实在有点快。这是为何呢?这是因为,鲁智深使命完成了,作者给他安排了成佛的结局,这对于一个和尚来说,是最好的。

所以,这个问题,其实不妨换成这样:为什么鲁智深会成佛呢?

鲁智深在出家之前,叫鲁达,本来是老种经略相公手下的军官。他在痛打郑屠时,说自己曾经做到关西五路廉访使者,说明官职不小。后来小种经略相公坐镇渭州,他就到渭州做了提辖官,主要是帮衬小种经略相公。

因为金翠莲被郑屠强骗之事,鲁达打死了郑屠,被迫出家做了和尚,取了法名“智深”。从此,鲁达就成了鲁智深。

做了和尚后,鲁智深根本耐不住静坐,他不但依旧自称洒家,而且没有戒荤戒酒,平时也没有个和尚模样,经常在佛殿后面撒尿拉屎。有一次,他实在馋了,偷偷下山喝醉酒,吃了狗肉,还大闹五台山,打坏了金刚等。

这样的鲁智深,怎么能成佛呢?难道仅仅是因为他救了金翠莲、林冲等人吗?

并不是这样,救人只是鲁智深的“正果”,其“因”是因为鲁智深本身有真正的慧根,有佛性,这种佛性是与生俱来的。

先说打坐参禅

佛教有个词,叫禅定,很多人以为禅定就是要坐卧,要静心念佛,要打坐参禅。实际上,坐禅只是在六祖慧能之前,慧能之后,南宗禅便不再这样。所谓“生来坐不卧,死去卧不坐。一具臭骨头,何为立功课”就是这个道理。

就是说,一切都是不来不去,无生无死的,何必非要坐着或者站着,又或者静心打坐呢?

所以,慧能甚至不主张念经

这一堂僧还看经么?师云:不看经。侍云:还学禅么?师云:不学禅。侍云:经又不看,禅又不学,毕竟作个什么?师云:总教伊成佛作祖去。——《镇州临济慧照禅师语序》

从这话就能看出来,南禅宗不看重这些形式,甚至还说不看经、不参禅能成佛成祖。

鲁智深相比于其他和尚,就是这样,不参禅打坐,不静心念经,完全没有这些表面的形式。他甚至连做官都直接要,不像其他和尚那样,心里想要却装作不要。

所以说,他更有佛性,更有慧根。

再说亵渎佛祖

从直观上来说,鲁智深在佛殿拉屎撒尿,还打坏金刚,又喝醉酒吃肉,的确是亵渎佛祖,实在是太没有礼貌和敬意。

但实际上,从六祖慧能之后,对佛祖尊敬的这种学说已经越来越不看重了。慧能祖师强调“即心即佛”,认为心才是成佛的关键,表面功夫都是虚的。

唐代高僧德山禅师,还曾经骂佛祖,说达摩是个老骚胡,释伽老子是干虱橛,文殊菩萨是担屎的汉子,等觉妙觉是破戒的凡夫俗子,菩提涅磐是系驴的木橛子。

这番话一说出,很多人纷纷佩服德山禅师,效仿者也有不少。

当然,大师的本质,不是要骂佛祖,而是告诉世人,表面形式不重要。这些大师的话,完全可以证明,成佛并不是非要去念经,也不是一定要对佛祖毕恭毕敬,一切都在于你的心。心若是善良,做什么都可以,不一定非要毕恭毕敬。

鲁智深就是这样的人,他心地纯善,做什么都没有恶意,既然如此,就算“亵渎”了佛祖又如何呢?

相反,总有些人做足了表面功夫,但本质还是个龌龊之人。这样的人,就算打扫佛殿,对佛祖尊敬,显然也成不了佛。

总而言之,鲁智深能成佛,是因为其本质善良,有真正的佛性和慧根。喝酒吃肉、打闹佛殿这些都是表象,不影响他成佛。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。