雍正大力推行的密折制度是如何运行的,目的何在?

据《啸亭杂录》记载,说一位进京的官员买了顶新帽子,第二天拜见雍正时,雍正便调侃他,说别弄脏了帽子。

还有一件事,名臣王士俊离京赴任时,大学士张廷玉给他推荐了一名长随,后来王士俊要入京陛见,这名长随却说,他要先入京,因为他要赶在王士俊前面向皇帝报告他的情况,此时王士俊才知道,原来这名长随是雍正的卧底。

雍正也曾说过,“朕励精图治,耳目甚广”,雍正口中的“耳目”,不外乎四种人:一是科道言官;二是具有密奏权的诸官僚;三是由他亲自指派到各地的侍卫;四是临时派遣到各地的官员。

这些人都可以通过一种特殊方式,将自己的所见所闻直接上奏给皇帝,这种特殊方式就是清朝的“密折制度”。

清朝密折制度的发展史所谓“密折”,实际上就是密奏,即在给皇帝的奏折内附奏机密要事,主要就是揭发贪官污吏的不法行为,以及民情动向等等,而且这些密事仅有皇帝一人知晓,从而在官员们当中形成一种相互监督、彼此牵制的情况,最终达到加强皇权的目的。

在雍正之前,密奏并没有形成一套完整的运作机制。比如在康熙朝五十一年时,要求朝廷内外大臣在各自向皇帝的“请安”折内,附奏机密要事,内容大体一样。

但在康熙朝早期,上密奏者多为康熙家奴或亲信,密折内容也没有什么机密性可言,比如说气候、农作物生长情况等。到了康熙中叶,一些内务府出身的人,像曹寅、李煦等亲信,康熙会让他们打听一些江南的事情,也算是体察民情。

到了康熙晚年,康熙才把密折逐渐发展成为监督官场、通报民情的工具,而且题奏人也从少数亲信扩大到地方官员,甚至到全体中央级的官吏。

康熙认为,密折政治具有一种心理上的威慑力,负面成本不大,有助于震慑不法官员。于是,到了雍正朝,雍正把“密奏”的办法进一步具体化,作为一项制度加以推行。

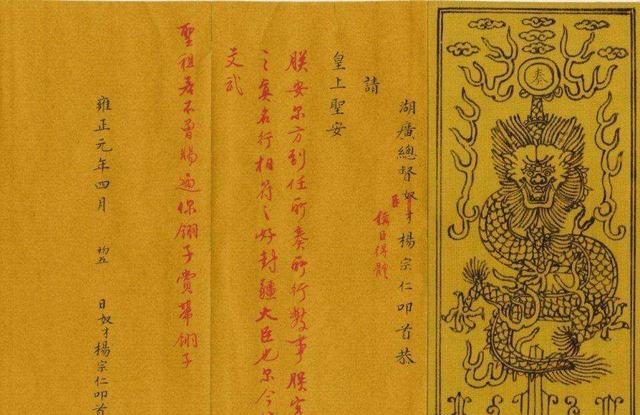

他规定,在京的满汉大臣、外省的督抚提镇等中央与地方官员,均实行“密折”制度。每本密折几乎都有皇帝的朱笔批语,称为“朱批谕旨”,被批过的密折则称为“朱批奏折”。

奏折作为正式公文的名称起于顺治年间,那时君臣间的言路系统主要有两种:一种为“题本”,凡是弹劾、钱粮、兵马、捕盗、刑名之事,就用题本,并加盖公印;另一种为“奏本”,凡是到任、升转、代属官谢恩、讲述本身私事的,皆用奏本,不用盖章。

题本和奏本在手续上都十分麻烦,拿题本来说,它规定字体要用宋体,还要有摘要和副本,要先拿给内阁审核,再由通政司上交到皇帝手中。皇帝看完后,又规定要用满汉两种文字来誊写,再经程序才下发到官员手中。如果遇上急事,不仅误事,而且过目的人太多,很容易泄密。

但密折就不一样了,它在程序上没那么繁琐,内阁、通政司都管不着,而且书写自由,也不用提要、副本这些东西,写好了直接“上达天听”,由皇帝亲自拆,保密度很高,可谓是君臣互动的一条快捷通道,简化了中国历史上文官政治的那套繁文缛节,大大提高了工作效率。

那么,雍正朝的密折制度是如何运行的呢?

密折制的运行机制既然是密折,保密性自然是第一位的,雍正特别要求具折人,“密之一字,最为紧要,不可令一人知之”。也就是说,密折内容只有君臣二人知晓,除非皇帝有特别指令,要求告知某有关人员时,方可令第三者阅读,或转传谕旨。

但是,雍正初年,密折还达不到这种保密效果。当时的封疆大吏在京城多半都有亲属或亲信,不论在上折前还是在收到朱批奏折后,他们都会拆看,以便发现其中有无不妥,并早作应对之策。

这种偷拆密折的事,雍正后来还是知道了,于是采取了更为严密的办法:

其一,奏折人在收到朱批谕旨后的一定时期后,原折及朱批都会被回收至宫中保存,奏折人不得留底,也不能将其中内容作为题本上奏。

其二,为了保险,每本密折还配上了“保险箱”,称为“奏匣”,配有锁玥,钥匙有两把,一把在皇帝手中,另一把在具奏官手中。不是奏匣包装的密折,一律不接收,如果奏匣丢了,可以相互借用,但没人敢仿制,因为奏匣的尺寸、颜色、装裱、锁样,都有着严格标准。

其三,接收和发还密折有奏事处处理,督抚的折子直送乾清门,交内奏太监呈皇帝;京师内的各类密折由内奏事处接收和发还;其他地方官或外任官的奏折由外奏事处接收和发还。负责接收和发还的内外奏事处的官吏,一般都是雍正的亲信,比如怡亲王允祥、尚书隆科多、大学士张廷玉等人。

其四,所有密折都是雍正本人亲自阅看,然后写朱批,从不假手于人。如果有些事情一时拿不定主意,就先把折子压一压,待有了成熟意见再批发下去。

雍正一天要批二三十件至五六十件密折不等,密折内容也宽泛化,有涉及官员的取舍,也有政策的制定与执行。

对于密折用纸也有着严格的规定,陈奏性质的密折用素纸,即白纸;大丧时使用的密折为白绫面的白纸;请安或推荐他人为官的密折则用黄绫面的黄纸。这样一来,雍正一看到纸质就在体知道密折所奏内容了。

而且对于密折的套封,也就是外包装也有着严格的尺寸规定,比如请安折的套封,外要用云龙黄绫,内用黄粉笺裱,长6.4寸,宽3.1寸,上下页面距离为0.5寸。

以上就是密折制度的大致运行机制,那么,这套制度起到了什么样的作用呢?

密折制的作用封建君主制时代,皇帝深居皇宫,与外界联系少,如何知晓大臣没有二心,如何洞察民情,历代统治者无不广布耳目眼线,明代的锦衣卫、东西厂都有这种作用,密折制度也差不多。

如果用雍正的话来说,密折的作用有两点:

其一,上下级通情,以便合理施政;

其二,启示臣工,以利其从政。

简单总结,就是有利他直接处理事务,强化其专断权力,同时,利用君臣间的信任,也可以起到笼络朝臣的作用,并使得官吏之间互相监督,达到控制各级官吏的效果。

上级可以用它来监督下级,下级也可能用它来密参上司,即使互不统辖的官员之间也可进行相互纠察。

总之,密折算是君臣之间一种相对便捷的联系方式,皇帝根据下属提供的相关信息,做出决策后再马上下达给请奏者,提高了办事效率。同时,雍正通过密折制实现了对百官的有效管理和监督,保证了皇权的权威性。

雍正大力推行的密折制度是如何运行的,目的何在?

古代的帝王,居住于深宫,与外界联系的渠道不多,再加上多疑的性格,时常担心“有人要害朕”。因此,历代帝王或多或少都会广布耳目于朝野,以洞察臣子的举动,了解民间动向,以期防范于未然。在这方面,雍正是集大成者,建立并完善了密折制度。

何谓“密折”?所谓“密折”,其实就是密奏,即臣子给皇帝的奏折内附奏机密要事,主要是揭发一些臣子作奸犯科的行为以及民情、重案等等,这些密事只有皇帝知道,从而使臣子处于相互监督、彼此制衡的状态,人人自危,都积极对皇帝表忠心,既防止臣子不法行为,还能避免皇权旁落。

在康熙朝,康熙已经提出“密奏”的办法:要求朝廷内外大臣在上给皇帝的“请安”折内,附奏机密要事。密折之事,只许皇帝一人查看,但那时只是小范围,有密折之权者仅限于少数亲信。

雍正继承并发扬了“密奏”,将其作为一项固定制度,大范围推广。在京的满汉大臣、外省的要员,均实行“密折”制度。尤其是京城的科道官员,每人每天都要上一到“密折”,一折只论一件事,不管大事小事,都要据实禀明;如果没事,也要写密折说明为什么无事可奏。

密折几乎都有皇帝的亲笔朱批,叫做“朱批谕旨”,雍正那句著名的“朕就是这样的汉子”,就是回复田文镜密折的朱批谕旨;批阅过的密折称之为“朱批奏折”。密折所用纸张,十分讲究:白纸用来题写陈奏性质的密折;黄绫面黄纸用于请安或举荐他人为官;白绫面白纸是大丧期间使用。

雍正朝的许多制度创新、变法主张,都是君臣在密折中沟通之后,再决策执行。

“密折”的特点,在“密”不在“折”因为密折内容的广泛性,涉及到皇帝施政以及人事任命,所以,雍正特别重视密折的保密性,一再对上密折的臣子强调:

“密之一字,最为紧要,不可令一人知之……假若借此擅作威福,挟制上司,凌人舞弊,少存私意于期间,岂但非荣事,反为取祸之捷径也。”欲上密折,先做好保密工作,内容不得告知他人。只有雍正特别交代,转告相关人员时,才能传达谕旨精神。对于做不到保守秘密之人,雍正也会采取相应的惩治措施,比如,闽浙总督满保、山西巡抚诺敏等人,曾将密折内容交亲信过目,雍正就废除他们的密折之权。后来,雍正为了在“密”字上做到万无一失,采取几项措施:

一、收回朱批奏折。上密折的大臣,在收到雍正批复的一定时限内,需要将原奏折以及朱批一并上交,本人不得备份或留底。奏折中的朱批,也不能写入题本。

二、实行奏折专用箱锁。雍正专门定制一批带锁的皮匣,发放给有密折之权的大臣,凡是有密折,均用特制的匣子差专人送至京城。每个匣子配两把钥匙,皇帝与臣子各一把,因此只有皇帝与写奏折的臣子能够开启,其他人不敢也不能开。

三、减少经手人,直达内庭。与“题本”不同的是,密折到京后不需要通政司转呈,如果是封疆大吏的折子,交奏事处直达皇帝;其他地方官的奏折,则需要交给雍正指定的王公大臣转呈。被指定转呈密折之人,有胤祥、张廷玉、隆科多等人,都是雍正的亲信,但不得拆看、过问其中内容。

四、皇帝亲自批阅,任何人不得参与。

“各省文武官员之奏折,一日之间,尝至二三十件,多或五六十件不等,皆朕亲自览阅批发,从无留滞,无一人赞襄于左右,不但宫中无档可查,亦并无专司其事之人。”雍正批阅后,密折转回到写折子的大臣手中,以便他们按照旨意办事。部分折子所写内容,雍正如果一时想不出对策,就会留中,等时机成熟再下发。

密折的效果按照雍正的说法,密折的作用非常“正大光明”,一是提升了行政效率,方便君臣沟通,便于施政;二是便于启示臣工,以利其从政。除了这些雍正说出来的作用,密折还有如下效果:

一、强化了皇权。之前许多事,都由朝廷王公大臣公议,而通过密折,只需要皇帝批示即可。从此,内阁的作用进一步弱化。

二、上密折,本质上也是告密。雍正通过这种方式监视臣子,臣子也能通过这种方式“钻营”或打击同僚。所有的封疆大吏,都成了雍正安插在各地的耳目。

密折制度的推广,在集中皇权的同时,也极大地加重了皇帝的工作量,让皇帝面临智力、精力等方面的挑战。遇到雍正这种勤奋有才能的皇帝,密折可以正常运转;遇见怠政、平庸的帝王,密折堆积如山,从朝廷到地方的政务都难以开展。

秋媚说:雍正通过密折驾驭群臣,实现对他们的监督管理,也让皇帝的意志可以直达地方。如果朝廷是一个群,雍正是群主,臣子是群成员,之前有事在群里讨论,那密折就是与群主的单线联系,将台面讨论的问题变成了私下交流,公开不好说的事、不敢弹劾的人,私底下就能揭发,这就必然会滋长告密之风。

雍正大力推行的密折制度是如何运行的,目的何在?

我是裴晓锋,我来回答这个问题。

故宫现存数万件雍正朝的原始密档,其中最多的是详加批点的密折。雍正借助密折制度,把自己的触角伸向各地,从而推动了他的各项改革的顺利实施。那么,密折是什么呢?密折制度到底是怎么运行的呢?密折制度有什么目的,达到了什么效果呢?

密折其实是向皇帝打“小报告”密折奏事制度是皇帝用来详细了解天下大事和监督官员而推行出来的一种制度。这种制度在清朝以前就有,武则天时期就有这种制度,当时的密奏制度甚至允许老百姓使用,她密奏制度实际上起的作用就是用来告密和揭发。同样在明朝时也有相应的制度,是由明朝的特务组织锦衣卫遵行的一种上奏方式。清朝是从康熙时期开始使用这种密折制度,主要是让皇帝指定的官员可以将不便公开上奏的想法、以及所看见到的民间的一些关乎民生的事例用上密折的方式单独说给皇帝知道。 也可以用密折的方式秘密推荐给康熙皇帝推荐人才,皇帝可以根据这些被推荐人才的重要性和实用性秘密探查和培养,这样用密折的方式发现出来的人才仅限于皇帝本人和皇帝的亲信大臣知道,可以避免其在被皇帝重用之前就陷于朝堂内的党争。雍正皇帝上位后,马上就开始重视密折制度并大力推广。这个制度实际上是允许给皇上打“小报告”的一种制度。

密折的运转雍正刚登基时,就下了一道关于密折的谕旨。钦定,从缮折、装匣、传递、批阅、发回本人,再缴进宫中,都有一定程序。对于官员来说,上一次密折,过程也十分繁琐,奏折人按密折所要奏报的内容,分别用素纸、黄纸、黄绫面纸、白绫面纸四种纸张缮写,用统一的封套加以固封,装入特制的折匣,可直接或者由皇帝的亲信交由皇帝亲拆御览。皇帝亲笔批阅后,加以封套、固封,装入特制的折匣,用宫廷锁匠特制的铜锁锁住,并派专人送达原奏人,所有内容只有君臣二人知道,奏折人按朱批的指示行事。在雍正朝有权力给皇帝上密折的臣子达到了1100余名。从皇帝家臣到地方上的总督、巡抚,甚至知县级别的官员,甚至可以越境奏事可以越级监视,上下牵制。

雍正为什么大力推广密折制度?第一,稳定政局的需要。雍正的上位不是一帆风顺,政敌遍布朝堂,相当多的皇族和依附他们的官员表面上认可了雍正皇帝继位,实际上还是在暗中抵制,甚至于希望用群体的影响力剥夺掉雍正皇帝执政的话语权,雍正自己也知道反对者很多,雍正选择了继续推行康熙皇帝的密折制度,不起用专门的特务机构监督官员,但可以让官员之间互相搞监督。

第二,管理官员的需要。密折制度是鞭策官员实心办差的一种有效方式,康熙时期,皇帝看到密折内容后,一般都会销毁密折。但雍正时,开始收缴和留存密折,存档备查,让有这个权力的官员不能随意瞎编密折内容欺骗皇帝,你说的和做的不一样,处理起来也有证据。大批被赋予密折上奏权力的官员在这种有备份的情况下不得不如实处理公务。而且官员如果欺瞒皇帝,身边也有可以使用密折上奏的官员,你监督我,我监督你,官员们只能尽量的表里如一,雍正也能更有效的掌控官员的忠诚度。

他多次表示: "密之一字,当拳拳服膺,以为终身诵" "忙时令人代书亦可,若密折仍需亲写,即字画粗大,略带行草亦属无妨,辞达而已,敬不在此" "既系密奏,则当谨慎不谋与人,不泄于外,方无忝事君之义" "一经发觉,必严行究训,从重治罪" 。

第三,推行改革的需要。雍正推行了一系如摊丁入亩、火耗归公、官绅一体当差一体纳粮等列改革的政令,但这些制度的推出遭到了大批守旧派大臣和地方士绅们的反对,他们用尽各种方式阻挠雍正推行改革,对于地方上的真实信息也都是用假的数据欺骗雍正。如何让改革顺利推行呢?所以,大力推行密折制度,一是让他获得真实的民间经济数据。能更真实地了解地方信息和政令推行的程度,以便新政令的顺利推行,还可以避免这些官员被保守派的官员抓住小辫子来攻击和针对,可以有效地保护改革的推行。二是减少了决策环节。密折制度产生的政令下达机构就是军机处,因为密折制度,雍正皇帝能迅速地了解到地方上真实的信息,不必到朝堂上反复争论,直接通过军机处就可以马上拟定圣旨,减少了朝堂上的争议机会,能够快速地推行。

结语综上,雍正皇帝大力的推广密折制度和他上位有争议、以及一系列改革推行息息相关,官员之间互相监督,甚至互相之间牵制,最终的目的是让自己的掌控力大大增强,能更好地完成自己的目标。事实也证明,雍正朝的一系列改革是“康乾盛世”的承接的关键,甚至可以说没有雍正朝的改革,也许只有“康熙盛世”。

雍正大力推行的密折制度是如何运行的,目的何在?

什么是“密折”?其实就是给皇帝打小报告的密奏。

雍正推行密折的最大目的就是加强中央集权,让皇帝的君权可以进一步加强,朝堂上能够掌握军国大事,朝堂下还能听到百官在朝上不能直说的话,这样对于朝局的把握变得更加的如指掌。

密折制度的实行,一方面加强了中央集权,另一方面也让皇帝对于朝局和文武百官的控制更加得心应手,试想一下如果身为一个官员犯了错误就有人偷偷的到皇帝那儿打小报告,那么谁都会更好的约束自己。这也是用另一种方式把皇帝惯用的制衡朝局的技俩发挥的淋漓尽致。

所以,雍正采用了这样的制度,其实就是为了让自己更好的把握朝局和百官,以免出现位高权重的大臣威胁到他的统治地位。

雍正大力推行的密折制度是如何运行的,目的何在?

封建时代等级森严,如果低级官员要反映什么问题,不能越级反映,只能向直属上官反映。越级,是非常忌讳的一件事情。一旦越级了,就得做好丢官的准备。

“上下有序”是皇帝必须去维护的,因为这是他统治的基础。但同时,皇帝也很担心自己被蒙骗,毕竟他所知的信息都是有资格接触他的大臣们汇报上来的,要是这些大臣联合起来欺骗他,堵塞言路,那他就等于是瞎子和聋子。

(武则天看密报)

所以如何才能得到真实的信息,向来是皇帝们的一大研究课题。武则天时代,别出心裁的设置了光明正大的告密制度。为什么说光明正大呢?因为武则天鼓励全天下的老百姓都来告密,只要百姓说一声要告密,当地的地方官就得安排他去京城,到了京城也有专人接待,武则天抽空接见。

如果告密成功,这人立刻就能当上官;如果是诬告,也不会受到任何处罚。一时告密之风四起,武则天据此打击了许多政敌。

(装密折的特制皮匣)

到了清朝雍正时代,他进一步完善了这种告密制度,不像武则天时代那么丧心病狂,更为科学。其运行方式是这样的:挑选出一批心腹大臣,给他们特制的皮匣,皮匣有两把钥匙,一把在雍正手里,一把在大臣手里。大臣用白纸写好奏折放入皮匣里,不通过官方驿站,直接派亲信送往皇城,中间不经过任何部门,由皇帝亲自开启皮匣审阅。

其目的很简单:多了得知信息的渠道,不被官员欺瞒;进一步集中皇权,并彰显皇权的神秘性和尊严性;以密折制度监督天下官员;让官员们战战兢兢,无法结成党派,不敢做什么小动作,只能忠于皇帝。

那么目的达到了吗?达到了。一开始只有少部分官员有上密折的权力,但到了后来,几乎所有的四品以上官员都有皮匣了。大家相互监督和防备,都怕对方在密折里说自己的坏话,争先恐后表达对于皇帝的忠诚。

(雍正的朱批,用词很直白)

雍正就靠这种方式,从不巡游却知天下事,加强了君主集权制。

据说有一天,雍正漫不经心地问状元出身的王元锦,昨晚上你做什么了?王元锦恭恭敬敬地说和家人打叶子牌,雍正又问有没有什么特别的事情发生?王元锦想了想说,也没什么,就是丢了一张牌。

雍正笑道:“不欺暗室,真状元郎。”然后拿出了那张叶子牌,让他晚上回家接着玩。

王元锦目瞪口呆,吓出了一身冷汗。试想,如果他说了假话,会是什么样的后果?旁边围观的大臣们也都被吓到了,皇帝的眼线遍布各府,仿佛一举一动都在皇帝的掌控中。能不怕吗?自此更加小心谨慎。

(严肃中还有点萌的雍正帝)

当然,密折制度的缺点也是很明显的。不管说得多么高大上,密折制度本质上就是打小报告,不利于团队的管理。更别说靠“小报告”去管理天下,那就太可笑了。

甚至有些官员会据此要胁上官,如果上官不答应他的要求,他就要在密折里诬陷上官。这一招很狠毒,上官并不能得知他的奏折内容,都没办法去分辩,就算被暗算了也不知道,只得妥协。

总之,密折制度有利有弊,如何去运用还是得看统治者的个人意愿及能力。

【我是一粒沙,喜欢就关注我吧!】

雍正大力推行的密折制度是如何运行的,目的何在?

王云锦康熙45年状元,雍正登基时已65岁;年龄一大难免会松懈,找一些朋友来家里玩纸牌,玩着玩着少了一张牌;第二天王云锦拜见雍正时,雍正在袖筒里拿出了王云锦丢失的那张牌,并说拿着回去继续玩吧,直接把王云锦吓了一身冷汗。

这个夸张故事的真假我们无从考证,不过可以相信的是雍正确实对臣子们的情况了如指掌;

雍正不喜欢到处走动,也不喜欢说话,几乎每天都会坐在宫里批阅奏折和题本,足不出户就能对大臣们了如指掌,最大的“功臣”就是密折制度。

密折:是臣子与皇上之间的奏折,也可以说是君臣之间的私人联系方式,最大的特点就是“保密”,所以被称为“密折”。

密折有2个非常突出的特点:

第一点:臣子不论大小事都可以说;

第二点:上密折的臣子不需要特殊的官衔,只要皇上同意,就是七品芝麻官都可以上密折。

自古以来臣子向皇上奏报工作的方式很多:奏、章、表、议、疏、书等,而以奏折为正式形式是从顺治帝开始的;

康熙朝时,密折就开始了,只不过发展成为一套系统的制度运作是从雍正开始的。

清朝君臣之间“言路系统”主要是“题本”和“奏本”,后来因需要才上的密折。

题本:只要是关于弹劾、钱粮、兵马、刑名等事情都是用题本,加盖上印章才算有效;

不过题本有两个缺点阻碍君臣交流:

第一个缺点:手续很是繁琐:必须要用宋体字,还要有摘要和附本,必须得内阁先看皇上再看,皇上同意以后再用满汉两种语言来写清楚;如果要是事情很紧急的话,很容易被耽误了。

第二个缺点:保密性很差,题本先经布政司的手,然后到内阁,最后到皇上这,经过的人多自然保密性不强;比如明朝的严崇,他的继子赵文华掌管通政司,只要是对严氏家族不利的事情都是严嵩先于皇上得知,提前将证据毁掉,无所不用其极,保密性很差,很容易让权臣垄断朝政。

奏本:主要是到任、升迁、本人私事等都是用奏本,不需要加盖印章就可以。

奏本要比题本强一些,毕竟手续没有那么复杂,不过也需要先通过布政司,保密性也一般。

而密折就不同了,没有那么固定的格式,可以随意书写,不需要那些摘要、附本,很是快捷;最关键的是它可以直接到皇上手里,不需要经过布政司与内阁,皇上亲自拆开批阅,保密性非常好

可以说这是一条非常好的君臣互动的通道,对于历来繁文缛节较多文官环境,冲击还是很大的。

值得一提的是康熙与雍正对待密折的方式很不一样,康熙对待密折很是小心,他曾这样说:

“所批朱笔御旨,皆出朕手,无代书之人。此番出巡,朕以右手病不能写字,用左手执笔,断不假手于人。故凡所奏事件,惟朕及原奏人知之。”

康熙为人很是坦诚,只要是经过他手的密折批阅后都会再返还给个人,所以臣子们不需要担心自己写的密折会泄露出去,或者是在某个时候成为被引用的证据。

但雍正不同,康熙病逝十四天,雍正就下旨定下朱批的规定:

“所有皇考朱批御旨,俱著敬谨封固进呈;若抄写,存留、能置焚弃,日后发觉,断不宽恕,定行从严治罪。”

雍正的意思是所有康熙批阅过的密折全部回收回来,雍正朝的朱批本人看过以后也需要上交,不能私自存在在自己的手里,只要发现有私藏的全部定罪。

康熙在位61年,给康熙密折的不过一百多人;

而雍正仅在位十三年,给雍正写密折的就有一千多人。

雍正刚登基之处,有资格写密折的有:各省的督抚、封疆大吏,不过若是谁被处分了,就会停止他这项权利。

慢慢的雍正将范围扩大到提督、总兵官、布政使、学政全体;

另外一些小官,比如知府、同知等只要是得到雍正的青睐都会获得此项权利。

雍正非常究竟制度,虽然允许这些小官写密折,可以弹劾更高官员的做得不妥的地方,但是不能因此恃宠生娇,擅自越权。

雍正曾这样告诫大臣们:

“令许汝密折上达,切勿藉此挟制上司,而失属官之体。”

“上司处切勿稍失体统,事无两大,朕未有于一省之中用两三督抚之理也。”

雍正之所以如此告诫大臣们也是有缘由的:明朝东西厂有些太监权力很大,以至于朝中很多的大臣拜这些太监为干爹,混淆朝政;其实雍正如此考虑也是有道理的。

正因为不管是朝中大员还是地方的微末小官都有雍正密折专奏的权力,如此从上到下的都安插了雍正的心腹,如同一张大网一样;这些心腹除了是雍正的耳目,没有其他的特权,所以雍正也不需要担心他们会乱来。

当然雍正实行“密折制度”并不是一种单纯的控制臣子的手段,还有一个重要的作用就是商讨朝中大事:在某一项重大的决策宣布之前,雍正先用密折的方式同大臣商议,不至于急匆匆的就公布于众。

“密折制度”确实加强了皇权,看上去是落后的;不过君臣之间通过密折的方式商讨朝中大事,减少了很多“拍脑子”决定,在很大程度上也降低了摩擦系数,提高了效率。

雍正确实在做很多重大决定前,先通过密折的方式讨论过:

比如改土归流、疏浚河道等大事,是雍正与大臣反复商量才做出的决定。

我们知道如果想要实行某项决定,雷厉风行好过钝刀子割肉,而传统的奏折方式要经过布政司与内阁,确实效率很低,关键是还没等商量出结果就已经是人尽皆知;

而密折直接直接到雍正的手里,雍正是出了名的勤政,只要是有奏折来,挑灯夜揽也要看完,效率非常的高。

对雍正来说可以这样说:一位聪明的决策者最聪明的地方,往往在于不是他事先有特别好的意见,而是在于他善于听各方面的意见,并且给出恰到好处的总结。

除此以外,天文地理、朝政事务、人情世故等都可以通过密折的方式。

雍正想要事无巨细地了解很多事情:

地方政事好坏

地方官员是否清廉

封疆大吏是否徇私

部队是否有纪律

哪里有旱情、水涝以及农业生产的情况

百姓的生活还有习俗

......

事情不管是大是小都可以上奏,而且为了能让臣下大胆地上密折,雍正并不要求所上奏的内容一定是真实的,若是自己不确定的事情,可以备注好在哪里调查就可以。

而且雍正还告诉大臣们:不仅可以奏报自己本地的事情,外地的事情包括京城的只要是自己所见所闻都可以上奏。

如此以来,雍正就织了一张网:不管多远地方的事情都能知道,不管是什么事情也都能得知。

奏折制度还有一个目的:就是让大臣们在职责外,互相监督、互相告密,如此大臣们就会自觉地互相监督,存有戒心,并不敢擅专,而对雍正只能是更加的畏惧。

而雍正呢?从奏折中就可以看得出大臣们的心思、心术或者是苦衷;这样对雍正来说更加容易控制大臣们。

比如李卫在担任云南盐驿道时,雍正给云南总兵马会伯的奏折中这样说:

“最近听说立为做事比较骄纵,操守大不如前,是真的吗?你要不顾情面以及恩怨据实上奏。”

李卫在担任浙江巡抚的时候,雍正在给他的奏折中提到:对新上任的黄岩总兵董一龙细加察访;

大理寺卿性桂要前往浙江调查仓储钱粮,雍正让性桂看到听到什么及时上报,性桂将杭州将军与李卫之间有矛盾报给了雍正。

田文镜也曾在奏折中提到李卫是“难能可贵”的贤才,但就是雍正对他的约束太松了。

李卫是雍正三大宠臣之一,雍正照样要时不时地派人调查李卫的情况,而且不轻易相信。

如此:朝中大臣不仅在监督别人,其实也时时刻刻在别人的监督中;而雍正呢?独自一人高高在上,却能从不同的视角洞察每个人、每件事。

即便是雍正的亲信,雍正也不是完全相信,亲信监视众人,同时也在雍正的手掌心里。

所以在现存的清宫密折档案中,雍正对各位大臣的考察可以说是精细到了不可思议的程度。

可能有人会问:雍正对大小的官员都了解到如此细微的程度真的有必要吗?

雍正四年八月,雍正在给鄂尔泰的奏折中曾提到自己为何会对各级官员了解得如此细致,其实也是也是雍正治理朝政、用人的哲学,总结起来三点:

第一点:用人是根本,即便是微末官职,也要知人善任,越是地位高的更要留意细节;

第二点:观察人,不要先入为主,而应当具体看他怎么做?

第三点:仅仅看他以前怎么做还不够,关注他未来的动向很有必要,毕竟没有人是一成不变的。

除了大臣们以外,地方的士绅雍正也很关心。

雍正六年三月,苏州织造李秉忠奏报苏州春雨调和,油菜以及小麦的长势非常好,百姓安居乐业

同年雍正在广西学政卫昌绩奏折中说:地方的所见所闻为何不奏报?

卫昌绩随即上报:粤西的民风凶恶,土豪劣绅很多。

卫昌绩还列举了民谣说当地的百姓害怕当地的劣绅,比怕官府还厉害。

羁绊是地方发生了不好影响的一些事情,雍正要求的是也要据实上奏,如果不上奏被雍正知道了,就会重罚。

凭着奏折,雍正对各地的民俗、生产生活以及吏治情况等都能及时准确地了解。

雍正还利用奏折教大臣们如何做人与任职:

比如田文镜刚上任河南巡抚,雍正担心他知恩图报会心急办坏事,所以在田文镜的奏折中说:

“豫抚之任,汝优为之。但天下事过犹不及,适中为贵,朕不虑不及,反恐报效心切,或失之少过耳。”

雍正的意思是让田文镜不要着急,“悠着点”。

另外雍正还会在密折中先决定或者宣布官员的任用,事后再下圣旨;

如此做无非就是给大臣们留一个缓冲的余地,万一有不妥或者不合适的地方可以先更改。

雍正不仅会在奏折中严厉申斥某位大臣,也会在奏折中赞扬一些官员,如此以来我们也就清楚为何雍正会对大小官员们了解得这么细致,在雍正的眼里,不管是赞扬、批评还是下圣旨,都要因人而异才能出好的结果。

而保密性是实现以上所有功能的必备条件,比如雍正在李卫的奏折上说:让杭州将军委派副都统傅森、李卫选亲信一同前往嗣庭的家进行查抄;如此紧急的命令,自然不会直接下旨,为的就是避免被查抄的人得到消息提前做准备。

雍正对密折的保密性说得很清楚,对鄂尔泰是这样说的:

“至于密折奏闻之事,在朕斟酌,偶一直露则可,在尔既非露章,惟以审密不泄为要,否则大不利于尔,而亦无益于国事也。其凛遵毋忽。”

对李秉忠是这样说的:地方上的事情从来没见你上奏;以后要留心察访,但是要谨慎,不要一次作威作福,若不能保密的话,还不如不上奏。

可见,不管是大小官员雍正都要求保守好奏折的内容,尤其是对一些小的臣公,雍正会不厌其烦地告诉他们保密的重要性,否则会对他们有不利的影响。

雍正再三强调:不能保密,不要上奏。

雍正制定了四项措施来保证奏折的保密性:

第一:打造密折专用的箱子,并配有钥匙,箱子只能写折子的人和雍正才能打开;

第二、奏折直接送到内廷,不经过布政司以及其他的机构

第三、朱批奏折全部上交;

第四:雍正亲自查看,从不假手他人。

可以说雍正如此做:让君主集权达到了顶峰。

密折确实也是雍正统治王朝的主要手段,而雍正本人更是将密折制度万的炉火纯青。

参考资料:

《清宫秘史》

《清史稿》

《清史通鉴》

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。