罗贯中在《三国演义》中为什么罔顾历史的真实,竭力尊刘贬曹?

《三国演义》是一本古典长篇小说,其中刻画了近1200个人物形象,其中刻画最为成功的人物有诸葛亮、曹操、关羽和刘备等。鲁迅评价时说:至于写人,亦颇有失,以致欲显刘备之长厚而似伪,状诸葛之多智而近妖。这是一个十分中肯的评价。

作为一本小说,它只是借以历史为题材,必竟不是史书,而是文学作品,并且经过了艺术加工,虚构之处是不可避免的。但是为何大多数人认为小说的基调是“尊刘贬曹”呢?我分析有以下三个方面的原因:第一,民间演义的影响力第二,作者对“正统观念”的认可第三,“尊刘贬曹”可能是障眼法

第一,民间演义的影响力关于三国的故事,在民间流传很广,有一定的群众基础。据杜宝《大业拾遗录》记载,隋炀帝看水上杂戏,就有曹操谯水击蛇等杂耍节目。在晚唐时三国故事在民间已广泛流传,李商隐有诗《骄儿》云:或谑张飞胡,或笑邓艾吃。至宋代,说演三国故事更为流行,有了”说三分“,意思就是专说三分天下三国的故事。有专门科目也有专门艺人,同时还有各类戏曲,比如皮影戏,傀儡戏,南戏,院本等都有大量上演三国故事。苏轼《东坡志林》说:“至说三国事,闻刘玄德败,频蹙眉,有出涕者;闻曹操败,即喜即快。可见,此时的三国故事已呈现出“尊刘贬曹”的倾向。

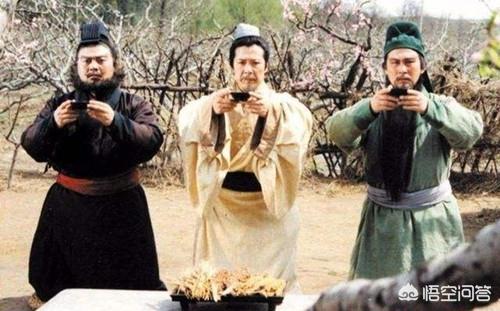

现存最早的三国题材的平话小说是元至治年间的《全相三国志平话》,其故事已初具《三国演义》的规模。金元时期,活跃在戏曲舞台上的三国剧目多达40多种,其中桃园结义、三顾茅庐、赤壁之战、单刀会等故事已经成形。

到元末明初,作者罗贯中在长期流传的三国故事基础上,又运用陈寿《三国志》和斐松之等正史材料,改编成了《三国志通俗演义》。现存最早刊本是嘉靖本,后来各种版本都是依据此本在细节上做修改。

在清康熙年间,毛纶、毛宗岗父子对嘉靖本做了较大的修改,将回目改成对偶句,将全书分成120回,同时辩正史实,使正统道德色彩更加浓厚,这个版本也成为现在的通行本。

从史学传统来看,西晋陈寿的《三国志》尊曹魏为正统,到东晋偏安江左习凿齿的《汉晋春秋》尊蜀汉为正统,北宋司马光的《资治通监》沿袭了陈寿的观点,到南宋,朱熹的《通鉴纲目》又尊蜀汉为正统。

《三国演义》的成书时间主要在元明之际,汉族备受外族侵略,于是人们在讲述三国故事时,都将统一的希望寄托在像刘备这样的帝室之胄身上,而把矛头指向了”挟天子以令诸侯“虽然统一了北方却没有得到民心的曹操身上。因此”尊刘贬曹“倾向顺应了当时的民心。

可见,《三国演义》是作者根据历史史实,在长期的,众多的群众传说和民间艺人创作的基础上,经过作者加工整理完成的一部长篇小说,也可以称之为“世代累积型”小说。

所以,故事的呈现与民间传承的思想性是一致的,也可以说,“尊刘贬曹”与民间的传统演义是一致的。第二,作者对“正统观念”的认可关于作者罗贯中的个人资料并不多,大约生活在1310年至1385年之间。他是一个生长在封建社会中的作家,他的思想上有封建道德观念和封建的历史观,比如正统观念。

他写得是一部历史题材的小说,以三国时代各个封建集团之间的矛盾和斗争为背景。既然当时有三个集团鼎立,互相争战,在描写的时候必定有所选择和偏袒,有所拥护和反对。而其中正好有一个封建集团确实曾以“正统”作为自己的招牌,这就与作者本人的观念合上了拍,形成了“尊刘贬曹”的态度。

所以,作者在书中非常强调刘备属于汉朝刘姓皇帝的血统,并不厌其烦的处处加以点明,刘备本人以及他手下的人物也是一而再,再而三的提到这一点,用以抬高自己”主公“的身份,以此扩大刘备的影响力,争取地位。

可见,作者本人可能深受封建宗法制度下的血统观念的影响。

第三,”尊刘贬曹“可能是障眼法明初文学有一股势力为”道统“文学,主张”文道合一“,”以道为文“,并且得到了朝廷的认可。这种文学对明初文学带来了灾难性的打击,涌现出了大量为新王朝歌功颂德、宣扬封建伦理道德的作品。

作者也生活在这个时代,也必然受制于朝廷对文学的挟持。他要写小说思想体系也必定要遵循统治者的思想,不然,那就是公然与正统背道而驰,这也不利于他自身的发展。

《三国演义》有一个致命的缺点就是里面的人物只有义,没有情,没有表现出人情感的一面。英雄们杀人如同踩死一只蚂蚁,而且多数要砍下头颅,残忍又血腥。而这些英雄们从来都没有为此感到有一点罪恶感,这对于人本身而言似乎不是正常的表现。

或许作者还有更深层次的深意想表达,他既不尊刘也没有贬曹,只是”身在曹营心在汉“的无奈之举。

随着时代发展的脚步,对于《三国演义》,也许我们还会有更多新的解读。以上请参考。

罗贯中在《三国演义》中为什么罔顾历史的真实,竭力尊刘贬曹?

《三国演义》的“尊刘贬曹”实际上是经过了两个阶段:

第一阶段:罗贯中的“尊刘贬曹”;

第二阶段:毛纶毛宗岗父子的“尊刘贬曹”。

其中,毛纶毛宗岗父子的“尊刘贬曹”是罗贯中的加强版。

罗贯中和二毛父子“尊刘贬曹”的原因简析如下:

首先,罗贯中的“尊刘贬曹”的本质是“尊汉贬蒙”。罗贯中是元末明初的知识分子。

元朝是由蒙古统治者建立的王朝,是在消灭南宋以后建立的横跨亚欧的一个超级大帝国,所以元朝又称“蒙元”,但蒙元在中国地区的统治只维持了短短的90年时间。

蒙元在中国统治的时间虽然短,但对中国造成的伤害却不轻,主要表现是:

一是民族不平等。元朝把人分四等级,一等蒙古人,二等色目人,北方汉人是三等人,南方汉人(南人)为四等人。大汉子民,在蒙元帝国里,属于三、四等人,民族屈辱可想而知。

二是等级引发的不平等待遇。蒙元的法律规定,蒙古人打死一个汉人,只需要赔一头毛驴的钱就行,在蒙元统治者眼里,人命贱如骡马,自然就会激起汉人的不满。

三是对汉人进行各种限制。如汉人不能拥有刀具,汉人三四家才能共用一把菜刀,汉人集会、赶集、练武、打猎都受到限制,严重影响汉人的正常生活。

四是社会倒退。宋朝是封建社会,蒙元是奴隶社会,蒙元统治中国,虽然也在寻求进步,但是进步缓慢,大多数时间用奴隶社会那一套来统治奴役汉人,汉人难以承受。

四是推残汉人。除了把汉人当骡马以外,还任意掠夺汉人的资产,遇有征伐,汉人的马匹全部充公。另外赋税沉重,徭役繁多。说汉人生活在水深火热之中并不过分。

因为蒙元实现的这些弊政,严重伤害汉人的利益,汉人反元情绪高涨,终于爆发了红巾军大起义。

罗贯中生活在元末明初,是个知识分子,但又不受蒙元统治阶级使用,亲眼目睹蒙元统治下的民不聊生的民众生活,自然也心生“排蒙”之心。

因此,罗贯中在创作三国演义的时候,就把这种情绪植入小说中,因为蜀汉代表的是汉,所以一改宋朝以前曹魏为正统的观念,以刘备的“蜀汉”为正统。

罗贯中创作的三国演义正式名称叫《三国志通俗演义》,240回本。书中,刘备的蜀国自始自终都称为“汉”,“蜀”或“蜀汉”是后人为了区分前、后汉而称呼的。

罗贯中以蜀汉为正统,本质上是宣传“排蒙复汉”的思想,大力宣染曹操性格中残忍、狠毒的一面,也是对蒙元统治者暴虐统治的控诉和声讨。

其次,毛纶毛宗岗父子的“尊刘贬曹”的是本质是“尊汉贬满”。

我们现在市面上流行的《三国演义》是经过毛纶毛宗岗父子批注修改后的版本,简称毛本《三国》,毛本三国进一步强化了“尊刘贬曹”的倾向,并且在批注中赤裸裸地表达出来,其本质是讽喻满清统治者得国不正,以及对满清政权弊政的反抗。

毛纶是明末清初人,毛宗岗是清朝人,对“明亡清兴”的历史很熟悉,对满清的弊政也是感同身受。

满清入关后,实行的弊政主要有:

一是剃发易服。留头不留发,留发不留头。许多汉人就是因为要保住头发,而被处死。因为汉人的观念是“身体发肤,受之父母”。剃发易服是对汉人传统理念的极大摧残。

二是占房圈地。一开始把无主田无偿圈给八旗子弟,后来把有主的田也圈走,房也占去,相当于强夺汉人财产。

三是投充捕逃。把许多汉人变成奴隶,为八旗子弟耕种庄稼,奴隶逃亡又立法进行捕逃,甚至大搞株连,使得汉人的地位十分低下。

除了这些弊政,满清统治者入关后,攻城掠地的同时,又实行屠城政策,导致大量汉人死亡。

对满清统治者的这些不满,导致二毛父子在批注修订三国演义时,更加强化“尊刘贬曹”的思想倾向。罗贯中虽然“尊刘贬曹”,但对曹操的优点还是保留的,甚至还有赞语。二毛直接就把罗本中的肯定曹操之语都删去,把曹操塑造成地地道道、凶狠残忍的白脸奸贼。

特别是曹操的暴行,更是大力演染,像曹操屠城、好人妻等,都是借“贬曹”来“排满”,体现了毛氏父子强烈的政治倾向性。

其三,儒家正统思想根深蒂固的影响罗贯中与二毛,都是知识分子,自小所受教育都是儒家的教育,读的书也都是儒家的典籍。因此,儒家的思想都根深蒂固。

儒家讲究君君臣臣、父父子子,把忠孝当作立身之本。

在儒家的思想道德观念中,君主就应该世世代代统治下去,君主昏庸,自有老天惩处,因为儒家相信“天人感应”。

不管君主多不堪,篡逆、谋反都不被允许。

罗贯中和二毛在儒家的忠孝思想支配下,不愿意也不敢把曹操塑造成正面形象。只能把刘备奉为正统,哪怕刘阿斗再不堪,也是正统。桓灵再烂,也是正统。

这种儒家正统思想支配下创作的《三国演义》,“尊刘贬曹”也就再正常不过了。

其四,民间情绪的反映三国是个乱世,乱世出英雄。

三国以后,三国时期的英雄人物的故事就已经在民间流传。到了宋元时期,就有许多三国志评话,成为当时的说书人讲述的对象。而蜀汉的诸葛亮、关羽、张飞、赵云的故事,在民间市场最大。

三国之后,特别是隋唐,官方对诸葛亮和关羽的肯定,甚至神化,也加速了民间对几位蜀汉英雄的喜爱。由喜爱蜀汉英雄到认可蜀汉正统,是自然不过的爱屋及乌表现。

因为有这种民间基础,所以《三国演义》“尊刘贬曹”也就合乎民间大多数读者和受众的胃口。

综上,《三国演义》强行“尊刘贬曹”是罗贯中、毛纶、毛宗岗个人的“排蒙排满”情绪、儒家正统思想和民间情绪的综合结果。

罗贯中在《三国演义》中为什么罔顾历史的真实,竭力尊刘贬曹?

我上初中的时候,有一位历史老师,看起来年纪已经很大了,他是邻村人,他女儿和我,是同班同学。

这位历史老师,谈吐幽默,讲课经常不按课本讲,我挺喜欢听他的课。

有一次,课堂上讨论三国人物,说曹操是坏人,刘备是好人。历史老师说了一句话,至今我印象深刻,他说:是《三国演义》,把曹操写成了坏人,把刘备写成了好人,原因是,曹操把罗贯中他爷爷杀了,罗贯中写书,才说曹操坏刘备好的。

历史老师的话,影响了我多年,后来,我明白汉代和明朝,间隔年代长,不再相信老师的话了。

但是,我好象明白了,历史老师讲话,的一些道理。难道说,《三国演义》里“尊刘贬曹”,罗贯中和曹操,有前代家世恩怨吗?

三国演义是名著,

尊刘贬曹旧常识,

若问原因何所在?

古人心思无人知!

罗贯中在《三国演义》中为什么罔顾历史的真实,竭力尊刘贬曹?

《三国演义》产生尊刘贬曹思想主要有如下原因:

首先,古代读书人都深受儒家思想影响,作者罗贯中也不例外,而且小说又诞生于儒家思想占统治地位的时代,那么追求正统的观念在小说中自然会体现。

其次,刘备是汉室后裔,他兴兵是拨乱反正,师出有名。曹操则代表叛乱一方,即使他雄才大略,但是终究不是正统。

再次,百姓长期处于战乱之中,背井离乡,苦不堪言。

百姓当然痛恨如曹操一样的乱世奸臣,从而渴望有像刘备一样的圣君出来收拾河山,统一华夏,救民于水火。所以,民心所向,深深地影响作者罗贯中的创作观念。

第四,罗贯中是一个深受儒家传统文化熏陶的人,德政思想深入骨髓。刘备是他心中的圣君形象,或者说刘备代表了罗贯中自己的政治理想。因此,作者将刘备塑造成一个理想的“明君”,讲究封建纲纪、爱民如子、仁义道德、爱惜人オ等,而曹操自然成了一个与之对立的反衬人物。

第五,小说是通过塑造人物形象来反映社会生活的。“尊刘抑曹”思想其实反映了人们对道德的渴望。作者塑造曹操的形象,既写他非凡的军事政治才能,也写他不讲仁义道德,只讲权术机诈,而这些发展到极致,必然是残暴和奸诈,这在一定程度上反映了人民的好恶。《三国演义》通过曹操形象,刻画出统治阶级的残暴本质,生动地体现了人民反暴政愿望。

第六,作者在文学作品中以谁为正统,不仅受到当时政治、社会环境等的制约,而且也受作者人生观、价值观、人生经历等的影响。

如《三国志》是以曹魏为正统,因陈寿是晋代人,晋的正统性来源于曹魏禅让于司马氏,曹魏的正统性来源于汉献帝的禅让。如果以蜀汉为正统,则必须否定是在大量民间故事的基础上进行创作的。献帝禅让曹魏的正统性。

因此《三国志》只能是以曹魏为正统。

《三国演义》以蜀汉为正统。因《三国演义》成书于明朝,在明朝以前中原百姓长期遭到外族入侵,南方汉族文化产生出一种北方夷人,南方正统的观念,并在民间形成了一批正统+南方+正义的英雄人物的故事。

作者是在大量民间故事的基础上进行创作的。

罗贯中在《三国演义》中为什么罔顾历史的真实,竭力尊刘贬曹?

谢谢邀请!为什么《三国演义》要尊刘贬曹?因为封建王朝有讲究正统的思想,作者认为,在当时,汉朝是刘氏的天下,刘备自称汉景帝的后代,兴复汉室,统一天下,根红苗正,那就属于正统了,因此,大力褒扬,当作英雄来歌颂。而曹操,作者认为,挟天子而令诸侯,姓曹而不姓刘,很不红苗不正,那就不属于正统了,因此,大力贬斥,把曹操说成是祸国殃民的乱臣贼子,这种带观点的思想,就体现在作品中了这是不妥的。再者,封建时代,统治者教化人们正统的忠君思想,作者是元末明初人,儒家思想在人们的头脑中已根深蒂固,作为封建文人的罗贯中,这种尊刘贬曹的正统思想必然会在作品中体现,不可能违背封建统治者的忠君意愿。这就不客观的对待历史了,毕竟小说,不是正史,而《三国志》还是比较客观的,它是正史,能客观地对待魏晋政权,曹操就是正统的魏武帝了,这也与作者陈寿是魏晋的官员有关。第三,作者认为,汉民族政权是正统的政权,而元朝政府是外来政权,不是正统政权,元朝政府所实行的一些民族政策,对于汉民族来说,是有压抑的,所以,作者这种尊刘贬曹的思想,也有影射元朝统治的作用。

罗贯中在《三国演义》中为什么罔顾历史的真实,竭力尊刘贬曹?

《三国演义》讲述了发生在东汉末年到西晋初期近一百多年的历史故事。以曹操,刘备,孙权为首的三方势力,其实我们在小说中不难看出作者有很严重的“拥刘反曹”倾向。

曹操:字孟德,沛国谯县人,东汉末年杰出的政治家,军事家,诗人。他在政治军事上,剿灭了北方众多的割据势力,统一了北方大部分地区。实行一系列政策来恢复经济生产与社会秩序。另外从他的诗中我们也不难看出他表现出了强烈希望统一天下的远大抱负。《蒿里行》

关东有义士,兴兵讨群凶。

初期会盟津,乃心在咸阳。

军合力不齐,踌躇而雁行。

势利使人争,嗣还自相戕。

淮南弟称号,刻玺于北方。

铠甲生虮虱,万姓以死亡。

白骨露于野,千里无鸡鸣。

生民百遗一,念之断人肠。

从这首《嵩里行》中我们看出那忧国忧民之心。从内心深处来说我是比较佩服曹操的。

那么作者为什么要“拥刘反曹”呢?我认为这与作者所在的时代有很大的关系。大家都知道罗贯中处于元末明初年代,在写《三国演义》之时,元朝大乱,群雄四起。大有三国时代的感觉。那个时代拥君思想比较严重,面对即将改朝换代的局面,罗贯中是痛心疾首。

所以罗贯中也以《三国演义》来抨击打着“正义”旗帜的统治者的残暴与丑恶。渴望着有一位“仁君”来统一大业。那么刘备恰恰就符合了这一个要求,隐含了人民对汉族朝廷复兴的一种幻想以及渴望。

往往一些作家在构思或者写一部小说时,大多都会加入自己的一些感情色彩,罗贯中也不例外,认为刘备作为正统的汉室后裔,那么就对他大加赞赏,而对于曹操则大势批判。刻画成了一位“奸诈小人”。这在我看来还是有些偏颇的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。