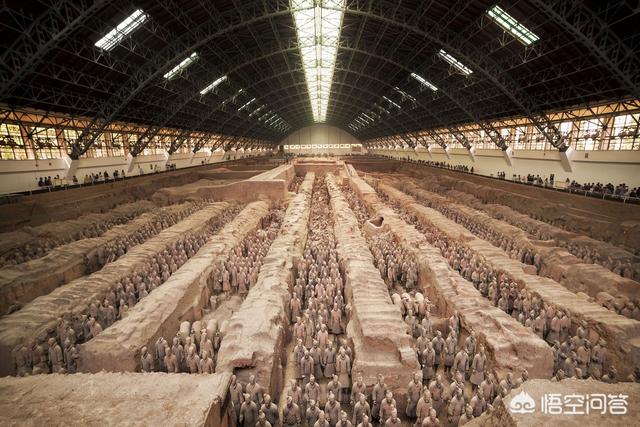

兵马俑下面藏有古物,考古专家却禁止深挖,原因为何?

我国的兵马俑是世界第八大奇迹,得到了全世界的认可,这样宏达的手笔,出自我国第一个皇帝——秦始皇。

如今兵马俑坑已经发掘完毕,并且建立了博物馆向世界人民开放展示。在兵马俑坑大家可以看到,兵马俑的两侧有墙,墙里是什么呢?兵马俑下方是否还有第二层兵马俑呢?这都不好说,但是却没有再继续发掘深挖,究竟为什么呢?

考古标准首先,我给大家简单讲解一下考古的一个标准,究竟要挖到多深,才算真正的发掘完毕,达到业内认为的“到底了”呢?

最早的考古发掘目的,是为了获取文物,通过文物研究更全面的了解历史,文物发掘完毕之后,就会妥善处置,移送到博物馆。

而遗址墓葬的发掘深度,并没有固定的尺寸要求,而是一直发掘到生土层为止。“生土层”是一个专业术语,理解起来也并不麻烦,说得通俗一点,就是挖到没有人类生活痕迹的那层土壤。

人类生活的地方,都有生活过的痕迹,随着时间的推移,这些痕迹会在不同时期一层一层的覆盖,根据这个理论推断,挖到生土层后,就不会再有文物出现,所以也就没有继续挖下去的必要了。

话说回来,既然发掘遗址要挖到生土层,那么秦兵马俑坑发掘到生土层了吗?显然并没有,也就是说,在兵马俑的下方,很可能还有其他的重要文物存在,按照常规标准来看,继续发掘下去很有必要,但是考古学家却不建议继续挖了。

全方位考量随着时代的进步和发展,如今的考古工作和之前大有不同,除了研究历史之外,如今还需要增加向社会展示的任务。

维持兵马俑环境

如此一来,考古工作除了要细心处置文物之外,还要考虑在展示的过程中对文物的保护,兵马俑周边的厚墙正是为了保护兵马俑而留,这也是为什么不将墙体发掘的原因。因为这堵墙看似无用,实则作用极大,它可以保持兵马俑所处环境,尽量让兵马俑不受到外界的影响,同时还能阻挡强风对兵马俑的腐蚀,对兵马俑起到保护。

避免移动兵马俑

如果选择继续开采兵马俑下方土地,则兵马俑势必要进行移动,这个移动的过程,难免会破坏兵马俑,暂且不说有没有如此庞大的博物馆放置,就说单单运输过程就是一个世界难题,万一兵马俑在接触外界之后,瞬间消失,则会造成我国难以估量的损失,对于世界也是一个巨大损失,没人敢冒这个风险,后果也无人能够承担得起。

专家已经进行勘测

对于兵马俑坑的下方,考古专家已经进行过小范围的勘测,经过勘测之后,发现在兵马俑的下方,并没有发现大量遗迹土壤层,仅仅有小面积出现了遗址的痕迹,在发掘情况未知的前提下,这种大范围的发掘显然得不偿失。

如果想继续发掘秦兵马俑坑,只有等到我国考古技术进一步的提升,在确保安全和文物保护的情况下,才能做进一步的发掘,毕竟文物不是某个人的产业,而是整个世界的瑰宝。

综上,考古学家停止对秦兵马俑坑深挖的决定完全正确且理智,是现阶段情况综合考量的结果,也是对秦兵马俑这个世界第八大奇迹的保护。

兵马俑下面藏有古物,考古专家却禁止深挖,原因为何?

秦始皇陵兵马俑,作为世界奇迹之一,也成为了中国人的骄傲。那么兵马俑下面还有没有东西?如果有东西,为什么不去挖掘?

秦始皇陵兵马俑惊现人间,保护性发掘1974年的3月份,在秦始皇陵东侧的1.5公里位置,有一个名叫西扬村的村子。该村的村民杨志发、杨培炎等十几人,响应国家的号召开荒种地。

但是由于这里比较干旱,他们准备打深井用于以后的灌溉。但是打了两米左右的时候,发现有一些被炒熟过的土块。三米左右的时候,发现了一些残破的陶俑。在五米深的时候,发现了一些铜制器具。

一些老人比较有经验,他们猜测下面很有可能是某个皇帝的陪葬品。于是停下了手中的工作,立刻向当地的主管部门报告。第1个到来的是专家赵康民,对文物现场进行简单的清理。

基本上在同一时间,有一位名叫蔺安稳的新华社记者,刚好休假来到临潼探亲。了解了这个事情之后,也赶到了现场。把发现秦始皇陵大型陶俑的事情,发表在了人民日报上面。

当时的中央领导李先念同志,通过报纸看到这件事情之后。立刻对下面的相关单位进行了批示:要求文物局和陕西省相关部门一同负责考古工作,中间一定确保采取好措施,妥善保护好这里的重点文物。

因此在1974年的7月15日,陕西省文物局派出了考古队伍。同时来自祖国各地的各大考古专家,也准备聚集在此。经过众多专家与考古人员的多方努力,先期进行了965平方米的是挖掘工作。从这次的试挖掘工作当中,清理出来了500多件陶俑,20多件陶马,6件木制战车,以及其他陪葬品。而首先发现的这处兵马俑陪葬坑,后来也被命名为1号坑。

1号墓坑的占地面积14,260平方米,里面有各种陪葬品6000多件。整个发掘工作持续了将近两年时间,在考古性发掘结束之后,国务院决定在上面建立一座展厅。

在1976年的4月23日,展厅的主框架基本上完工。后来又在1号墓坑的东北侧,发现了2号兵马俑。在同年的5月11日,又在2号兵马俑墓坑的西北侧,发现了3号兵马俑坑。

考古工作什么时候是个头?碰到这个土层就不用再往下挖了。很多人可能不清楚考古有一个名词——抢救性发掘。顾名思义,就是这处墓穴被盗墓贼破坏,为了防止损失更大,抢救性发掘这处古墓。这也是如今考古界公认的原则,不去主动发掘古墓。

原因其实很简单,先说一下远一点的定陵。当年郭沫若坚持要开发定陵,结果里面的文物被破坏一空。加上后来的动乱,现在我们所看到的基本上都是仿品。

再比如我们现在的兵马俑,其实当年刚发掘出来的时候是彩色的。只不过接触空气之后迅速被氧化,直接成为了现在灰不溜秋的样子。

那么这个抢救性发掘到底哪里是个头?难道要一直挖下去吗?其实并非如此,考古专业还有个名词——生土层。也就是说当挖到这个层级的时候,就不用再往下挖了。生土代表着从来没有开发过的土地,根据对于兵马俑墓穴的考古发现。绝大部分地方都是挖到了生土层,虽然有一部分还不是生土层。也就是说这处非生土层的下面,很有可能还有文物。

但是专家考虑到之前的情况,决定不再往下挖了。因为还是个原因——保护性发掘。也就是说挖出来的东西,只要能够提供对这段历史的研究就够了。没有必要再往下挖掘了。

对于这种挖掘方式,我们可以称作是半发掘式挖掘,或者是不完全发掘。另外其实兵马佣下面文物不多了,正如我们上文所说,绝大部分都是生土层了,还有一小部分不是的,这一部分不值当再挖掘了。

墓穴压墓穴怎么办?看情况来办!其实考古还有另外一种情况,本来发掘的是这一处墓穴,在这处墓穴下面,还有着另外一处墓穴。这个时候应该怎么办?主要是看墓穴的情况。

比如在开封有一处城摞城,顾名思义就是一座古城坐落着另一座古城。这一处遗址当中,包括了三座国都,两座省城和一座中原重镇。总共是6座不同朝代的古都,跨越了唐朝到清朝。▲开封城摞城

最上面的是清朝开封城,最下面的是唐朝中原重镇汴州城,中间还有北宋国都东京城。之所以会形成如此奇妙景观,主要是因为历代黄河边道。虽然已经探明了情况,但是并没有挖掘,主要是考虑到保护性。

另外在苏州虎丘有一处剑池,据说这座剑池是吴王闔閭的剑,另外还有名剑「扁诸剑」和「鱼肠剑」,曾经吸引了历代文人前来探宝。即使三国时期的孙权也挖过,可惜最后一无所获。

后来国家在1956年重建虎丘塔,曾经抽干了剑池里面的水,里面的淤泥也被清理出来。在这处剑池底部有一个洞穴,洞穴里面有一个10多米长的石胡同,胡同底部是一处墓门。

根据历朝的记载来看,这一处门后面很有可能就是吴王的墓穴。但是最后并没有决定挖掘,因为如果一旦失控,很有可能造成虎丘塔坍塌。这里的不挖掘,主要是为了保护。

和上面开封的城摞城一样,在河南叶县有一处文集遗址。这里拥有各类遗址1470多个,保护比较完好的房基地5座,陶瓷器集中的墓葬坑4个,以及一处埋有大量铜钱币的窖藏坑。

这处遗址主要是从唐代到金代时期所留,像这种挖了一个还有一个的情况,到底要不要挖掘?根据实际情况来说,只要有就得挖掘。

不是说好的保护性发掘吗?确实是这样的,但是很多人可能小看了盗墓贼的疯狂。这一处文集墓坑总共面积超过11,300平方米,这么大的地方,如果只是清理掉“表层”的几处遗址,后面将会有各种盗墓贼纷至沓来。

▲叶县文集遗址

像兵马俑这样的情况比较多,绝大部分地方都已经挖到了生土层,已经没有必要往下挖了。有一小部分并非生土层,有挖的价值但不是特别大。所以说就算是有文物,也决定不挖了。

兵马俑下面藏有古物,考古专家却禁止深挖,原因为何?

这个问题其实涉及到比较专业的考古学方法,即地层学。

答主曾经在之前的回答里专门解释过。简单说,就是从古到今,各个时代的文化遗物会层层堆叠,如果没有太多的干扰,那么距离我们时代越遥远的遗物,会埋藏得越深。、

很多朋友也说了,根据地层学的理论,我们现在所发掘的秦俑坑,坑底是秦代人在挖坑时曾经踩踏过的一个活动面。在坑底的下面,可能还有秦代人之前的文化遗物,从上往下可能会有战国、春秋以至于史前的遗物。所以,理论上讲,如果我们把这些陶俑都拿出来,然后继续往下挖,是有可能挖出更早的文物或者遗址的。

不过,从考古工作者在现场工作的实际情况来看,在兵马俑所在的区域,可能并没有早期人类大规模活动过。根据兵马俑坑的考古报告可知,古人修建俑坑时,曾经在底面夯打,形成地基。而后在地基上面铺设木板,摆放陶俑。

而考古人员发掘时,曾经对部分探方进行过全面的清理,结果就发现在底层夯土的下面,直接压着黄色生土。

何谓生土?就是没有被人为活动扰动的天然土壤。换句话说,秦人在挖这些坑的时候,直接就挖到了生土层。那么,在兵马俑坑的下面,自然也就找不到更早的遗迹或者遗物了。

所以,如果从这个意义来讲,兵马俑是已经“做到底”的了。如果非要继续清理下去,无非是把最底下的地基挖没了,意义并不大,反而破坏了俑坑结构的完整性。故而考古人员没有继续往下挖。

兵马俑下面藏有古物,考古专家却禁止深挖,原因为何?

1974年的3月份下旬,一个不寻常的一天,在秦始皇陵以西1500米的临潼西洋村,有杨志发、杨文文、杨培炎等十几个村民,他们响应国家的号召开荒种地,组成钻井队钻井抗旱。当他们打井打到45米深的时候,突然发现8个破损的兵马俑,还发现了砖瓦、铜弩机、铜箭等。考古学家赵康明得知这个消息,骑着自行车赶到现场,他把这些兵马俑放在架车上,送回县文化中心保管、修复,并第一个把兵马俑定为文物。此后,专家队开始发掘。兵马俑的发掘引起了全世界的轰动。可是当全世界都轰动了,专家却宣布不再深挖了,这是为什么呢?

小姐姐认为原因有二。

一,基于人身安全《史记》载:秦始皇陵由丞相李斯依惯例开始主持规划设计,大将章邯监工,修筑时间长达39年之久,兵马俑是修筑秦陵的同时制作并埋入随葬坑内。

“穿三泉,下铜而致椁 秦始皇,宫观百官,奇器异怪徙藏满之。以水银为百川江河大海,机相灌输。上具天文,下具地理,以人鱼膏为烛,度不灭者久之。”由此可见秦陵地宫中有大量的水银,水银蒸发的气体中含剧毒,无孔不入防不胜防。网传就连秦始皇陵周边果树的水果,都很少有人敢吃,更不要说去深挖兵马俑下方的文物了。

二,基于文物保护基于文物保护方面有两个先决条件:

1,开挖时保护兵马俑文物。兵马俑出土时,导致两方面的遗憾:一是因兵马俑见光氧化,本来的颜色瞬间褪化,由彩色变为灰色;二是在发掘兵马俑时造成兵马俑部分的损坏,我们所看到的一些兵马俑是专家通过粘合修复而成。

2,开挖后保护兵马俑文物。我们如果进一步开挖的话,需要把现有的大量的兵马俑,运到一个超大型的博物馆,这需要大量的人力、物力、财力的支出。而且在运输过程中,会出现颠簸,不能完全保证兵马俑的完整性,关于完整性有两点,一是搬运过程中会造成损坏,二是容易引起别有用心的人的注意。

我们完成第二项后才能挖掘兵马俑下方的文物,开挖文物时,就会导致上述第一项的遗憾。更让我们担心的是,我们有过挖定陵的教训。想当年,郭沫若挖定陵的时候,万历皇帝的龙袍刚一出土就被氧化,瞬间化为粉末。而且他的棺椁因为保护不力,造成了难以挽回的损失。我们不知道,兵马俑下方有什么重要的文物。很可能有秦始皇的书简等让我们更惊喜的文物。贸然去挖的话,造成的严重后果,会留下最大的遗憾。

还有一个问题还有一个问题是,我们不知道兵马俑是不是跟九成妖塔一样,一层一层叠加的。即便是我们将兵马俑移到外面的大型博物馆中,也采用高新技术,排除了水银的污染,但如果最后挖到兵马俑下方却是一无所有,那是多么尴尬的一件事啊!所以从兵马俑的移出后,对兵马俑下方的探测是一件非常复杂和非常困难的事,现在技术不能保证人身和文物的安全性,自然也就不能开挖了。

最后,挪威女艺术家马丽安.海尔达尔仰慕我们的兵马俑。脑洞大开地设计处女兵马俑,其中还有孕妇呢!谢谢大家!

兵马俑下面藏有古物,考古专家却禁止深挖,原因为何?

原本兵马俑重见天日就是个错误,为什了这么说呢?原因很简单,原本深埋于地的兵马俑是五彩斑斓、神采奕奕的,但是正是因为我国没有很好的修复技术和保护手段,才导致重见天日的兵马俑皆数遇氧“变异”,这便就是如今斑迹驳驳、面目全非的灰头土脸的兵马俑。

基于这一点,先不说兵马俑坑下边有没有珍贵古物存在,就算真的存在,那也不能擅自挖掘,究其根本,还是技术手段难以保障。与此同时,这也是秦始皇陵为何也迟迟没有挖掘的共同原因。

1974年,陕西兵马俑陆陆续续被发掘出来重见天日,但是在21世纪初的时候,有些专家却发现了这么一个问题,那便是他们在勘察兵马俑坑的时候,意外发现坑底的土质并不是生土层(生土层就是指从来没有被人类开采过的土层),这也就意味着庞大面积的兵马俑坑下边极有可能还隐藏着不为人知的秘密,但是数年以来,我国迫于各种形势,仍然没有对其进行更为深层的探究。

第一点,也就是我开头说的,根本原因还是源自当下我们自身技术手段还尚未达到能够对兵马俑下面更为深层次地开发,说的再简单一点,那就是不能保证兵马俑下面的土层发掘后,对其内部构造以及珍贵文物的完好无损地维护和修复。如果盲目单单凭借着目前的科学技术去对土层进行挖掘,抱着试一试的心态,万一出点儿什么事儿,那可真的就是“一失足成千古恨”了。

这并不是空穴来风,早在1974年,我们对陕西临潼的兵马俑进行大规模的开发,结果是因为我们没有先进的保护手段和修复措施而直接导致数以千计的兵马俑重见天日之后,一瞬间的时间就从原来的满面色彩便成了如今的灰土暗淡。如此看来,如果技术水平不够高,那么秦始皇的无知开挖就有可能同样导致整个陵墓中的一切都面目全非,到时候后悔可就来不及了,那样的话,无疑于是中国民族历史遗产继承的一大悲哀。

第二点,据说在上个世纪70、80年代,当时的国家还没有太强烈的保护文物的意识。所以说,当初在开挖出兵马俑之后,有些专家就建议继续往下挖掘。当然,他们没有挖的太深,他们在挖掘过程中,又意外发现生土层会偶然出现、偶然消失,这个现象使得专家们对深层以下到底有没有文物显得更为怀疑,所以说,为了不对兵马俑造成更为严重的影响,这项工作被迫停止,说起来倒有些扑朔迷离了。

第三点,整个兵马俑坑面积达19120平方米,面积大小相当于50个篮球场,坑内共有8000多个兵马俑,如此庞大规模的兵马俑,怎么能够乱动?再者说,即便兵马俑下真的有文物,但是谁又能保证坑下文物的价值能比得过现存坑中兵马俑的价值,在没有万分把握的前提下,咱们还是选择让文物乖乖躺在地下吧!

兵马俑下面藏有古物,考古专家却禁止深挖,原因为何?

秦始皇兵马俑是世界的文化遗产,每一个兵马俑的形态都不一样,我们大家在观察兵马俑的同时,肯定也察觉到了兵马俑中的一些异样,比如说有一些土墙并没有被完全发掘,这些墙是存在的,但是考古学家却禁止深挖,这究竟是为什么呢?很多人都认为兵马俑下方肯定还藏有更多的古物,若是能够深挖的话,这些古物就能够重见天日了,不仅能够让我们看到更多的谷物,而且还能够为我们研究历史,提供很大的帮助呢。

其实从考古学家的角度来说,他们在考古的时候所需要考虑到的因素是非常多的,而兵马俑的挖掘程度肯定也是经过考古学家的深思熟虑之后才决定的。考古学家会把兵马俑挖到不能够再挖的程度,而这个程度就是人们口中的生土层,在挖掘的时候一旦遇到了生土层,那么就不继续挖掘了,而所谓的生土层就是没有经过翻动的土。考古学家在考古的时候,并不会完全的通过猜测来对古代的建筑物进行挖掘,他们会有属于自己的客观的判断!挖到了生土层之后,其实也就代表着里面不会再有古物了,里面再出现古物的几率非常的小,因此考古学家也就没有为了这小概率而继续深挖的!

现代科学家在进行考古的时候,通常会采用半发掘的模式,这种方式不会给遗址和古墓造成过大的伤害!而兵马俑之所以没有被完全挖掘出来,一方面是为了保护兵马俑,而另一方面则是因为这样做可以让人们更直观的去感受兵马俑,做到更好的文化宣传,并且这样做并不影响考古学家对兵马俑的研究,我们在参观兵马俑的时候可以看到原汁原味的兵马俑。当然了,这其中还有一部分原因是因为,相关部门曾经对外公布过兵马俑已经禁止进行挖掘了!当初人们在挖掘兵马俑的时候技术还没有如今那么成熟,并没有办法把它完全发掘出来,而如今就算我们的技术已经成熟了,也不可能违背规定去再次开发兵马俑了。如今,考古学家在对兵马俑进行研究的时候,主要是研究已经挖出来的那些物品,而且,相关人员还需要对这些文物进行修复,因此对于兵马俑下方究竟是否还存在着其他的文物,大家也就不会过多关心了,毕竟这种情况不太可能出现。

其次,大多数遗迹中所出土的东西全部都是,处理干净之后放在博物馆中的,并且需要调节好这些物品周围的空气湿度和光度等等,只有这样才能够让它们得到更好的保存,虽然说这样做可以让人们在研究这些物品的时候更加的方便一些,但是采用这种方式进行考古,也需要根据每一处遗迹的实际情况!而兵马俑就是一个例外,兵马俑是不能够采用这种普通的考古方式的,而是必须要采取就地保护法!

兵马俑用就地保护法自然是有原因的,比如说,兵马俑的规模非常的庞大,若是完全把他们挖掘出来的话,如此大规模的兵马俑是没有办法进行运送的,而且也没有足够大的博物馆,可以用来摆放这些兵马俑。当然了,有一些人可能会说,没有大的博物馆就可以建造呀!建造大的博物馆并不是不可以,但是却非常的消耗人力物力财力,而若是把这些兵马俑放在原址处的话,那么不仅可以让游客前往参观,还可以带动一个地方的经济。除了国人可以一睹兵马俑的宏伟壮观之势,全世界的人都可以也慕名前往!还有就是,把这些兵马俑放在博物馆中的话,人们在参观这些兵马俑的时候,兵马俑所带给人们的感受是会大打折扣的。

最后,若是深度挖掘兵马俑的话,那么依靠我们现在的技术,是很难保证兵马俑不会因为缺氧而变色的,因此文物就不能够得到很好的保护!了解了以上这些原因后,相信大家也就明白了,为什么考古学家禁止深挖兵马俑了吧,也许有朝一日我们能够看到完全出土的兵马俑,但是现如今是万万不能着急的!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。