《人民日报》转发评论手机砸到冒烟?“该管必管”不是“以暴制暴”,你怎么看?

欢迎来到“老穆说语文”问答领地,老穆将用最大的热忱和最好的回答来回馈您!

老穆有话说教书育人也是个“精细活”,如何掌握好惩戒与伤害之间的界限,需要学校、老师再多花些心思。——长安观察对于“长安观察”这句话,老穆表示赞同,但是,执行起来,难乎其难!

漂亮的话,谁不会说呢?

比如“没有教不好的学生,只有不会教的老师。”

老穆想说,谁能做到呢?

“老师对待犯错误的学生,要春风化雨,循循善诱,万不可动怒。”

老穆想说,等你“春风化雨”完了,学生的问题早就越来越大了······

我们先来回顾一下该热点事件,如下:

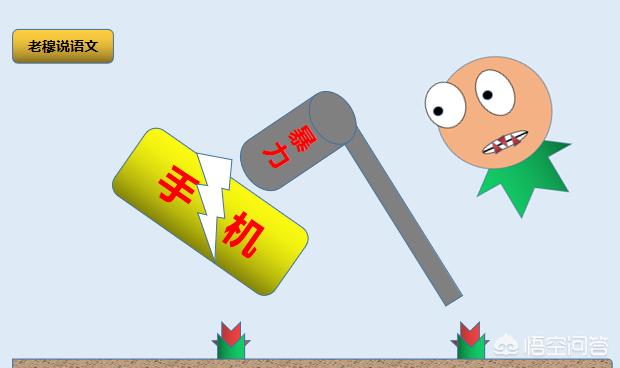

10月14日,安徽淮南凤台古城中学,在学生大会上,校方公开砸毁学生手机,有手机被砸到冒烟,一共销毁了不到十台手机。

校方称事先和家长签协议,禁止手机进入校园,违者将被销毁手机。老穆从来都不提倡“暴力”,“以暴制暴”的办法是最不可取的办法,但往往也是最无奈、最直接、最有效的办法。

校方之所以选择公开怒砸手机,我想,一定是手机对学生的学习已经造成了严重的影响,倘若再不严加管教,就会出问题了。作为负责任的学校,又怎能坐视不管呢?

老穆建议,学校可以选择柔和一点的态度,不妨私下里销毁,不让学生看到。

教育部等八个部门联合发布了《儿童青少年近视综合防治实施计划》,其中就有这样一条规定:

严禁学生携带个人手机、平板电脑等电子产品进入教室,带入学校统一管理。学校也是三令五申,不准学生带手机进校园。

就是在这样的情况下,竟然还有学生私自带手机,可想而知,这样的学生,哪里是来学习的?分明就是调皮捣蛋的。

试问,一个置“教育部及学校规定”于不顾的学生,学校倘若还是春风化雨般地去循循善诱,还管用吗?

【结束语】学校敢管,想管,这是一件好事,我们理应点赞!对于学校公开砸手机的做法,你们持什么态度呢?欢迎大家在下方的评论区留言。

如果您觉得不错,记得关注“老穆说语文”,并点个赞哦!

《人民日报》转发评论手机砸到冒烟?“该管必管”不是“以暴制暴”,你怎么看?

10月14日,安徽一个中学公开砸学生手机,有手机被砸到冒烟。 校长回应,销毁了不到10部手机,校方曾事先和家长签协议,禁止手机入校园,违者将销毁手机。对这一现象,人民日报转发评论,“该管必管”不是“以暴制暴”。这的确不是以暴制暴。

如果认为砸手机的行为“暴力”,那么学生玩手机是什么?那不是暴力行为,而是“电子毒品”。

因此上说,这不是以暴制暴,而是以暴制“毒”。

手机进校园问题,都成了学校管理学生的恶疾和顽症。

关于治理手机进校园,许多学校想过很多的办法,连电子门禁系统都用上了,甚至有的学校还用了金属探测仪,但是仍然没有彻底的解决学生带手机进校园的问题。

很多学生带手机进校园,和学校之间成了斗智斗勇,不论学校采用什么样的监管方式,学生都会想出来应对的策略和办法。

总之,手机已经是危害学生学习和身心健康最可怕的东西之一。

学生年龄还小,价值判断和自控能力还都比较差,很难抵制和拒绝手机的诱惑。

所以,挖空心思,想尽办法的把手机带到学校,利用一切可乘之机,和一切机会玩手机。甚至有的同学在宿舍里蒙着被子整宿的浏览不健康网页,或打游戏。

再加之,一些家长对孩子带手机进校园的危害认识不到位,甚至有的家长还偷偷的把手机送给孩子带进学校。

还有一些家长对孩子带手机进校园这件事漠不关心,管理和管控的也不够。

还有一些家长平时给孩子的零用钱比较多,孩子积攒下来给自己买手机,家长却并不知情。

如此种种,手机管控已经成了学校管理中的一个老大难的问题。

人民日报转述评论,“该管必管”不是“以暴制暴”,这的确不是以暴制暴,但是好多人对这种行为产生质疑,如果不用这样的方式处理,学生带手机进校园的问题是该怎么管?怎么管才是有效的?怎么管才能真正的解决问题?

仅仅依靠空洞的说教和引导能解决问题吗?

依靠老师不间断的检查,抽查和监管能杜绝的了吗?

我倒是认为这个学校的做法并无不妥,这的确不是以暴制暴,而是以暴制“毒”。

如果不采用这样看似暴力的手段,就不足以引起学生和家长的足够重视,也就没有足够的震慑力和坚决的治理态度。

那么,手机管控问题仍然还会停留在理想的层面上,根本解决不了实际问题。

《人民日报》转发评论手机砸到冒烟?“该管必管”不是“以暴制暴”,你怎么看?

比"以暴制暴"更悲哀的是“该管不管”——评《人民日报》“该管必管”不是“以暴制暴”

近日,安徽一学校当众砸毁学生手机,引发广泛关注。在重重的舆论压力之下,该校校长表示,只要家长要求赔,就愿意赔偿。

在网络上,不少人对学校的做法叫好,也有一些媒体认为这是“以暴制暴”。《人民日报》就转发长安观察微信公号评论文章,认为“公开砸、水桶卸等做法显然就过于野蛮”(见下图)。

毫无疑问,在理想的状态下,我们的教育,肯定应该是如和风细雨一般的温柔,是爱心编制的白色裙裾,那么明亮,那么美丽,如梦如幻,让所有的学生如痴如迷——所谓的“随风潜入夜,润物细无声”!

但稍有教育经验的人都知道,事实上,那是不可能的——苏霍姆林斯基说“每一个孩子都是一个完整的世界”,这句话,说的是每个孩子都有个性,教育需要针对每一个孩子的个性——但既然有个性,那么,有的就能够接受教育,有的需要多次教育,而必然还有难以教育甚至屡教不改的学生存在!

我认识很多教育专家,他们在做讲座的时候,是童话作家——师生之间那么和谐、完美;回到现实的工作中,他们才是教师——师生间有矛盾有冲突,有的还很激烈!

就像陶渊明笔下的桃花源,看起来那么美好,事实上,却无处寻找,只能存在于梦里一样!

所以,这一篇评论,所谓:

教书育人也是个“精细活”,如何掌握好惩戒与伤害之间的界限,需要学校、老师再多花些心思。即便同一学校、同一班级的学生,也来自完全不同的成长环境,拥有不同的性格特点。尤其是处于青春期的学生,本身更加敏感细腻。同样的错误行为,背后也许是不同原因。就拿沉迷手机来说,有人是玩物丧志,也有孩子是排遣孤独。也就是说,教育还是应当因人而异,充分了解每一个孩子,进而对症下药。谁敢说这样的描述错误——但谁能做到?就问问这篇文章的作者,你能做到?

有本事,到学校去试试!

我从来不赞同“以暴制暴”——暴力的行为,必然在学生的心里种下暴力的种子,一旦时机成熟,这颗种子,就会长成参天大树!

但砸手机的行为,真的就是暴力吗?

难道,销毁管制刀具,也是暴力,也是以暴制暴?

有些时候,对于有些孩子,手机,真的就是毒品,甚至,其危害,远甚于毒品——因为,沉迷手机所造成的精神和心理的伤害,可能远甚于身体!

请不要对那些因为玩手机而造成严重事故的事件,视而不见:有未成年人在手机上看黄色视频,然后强奸幼女;有沉迷于手机游戏,要钱不成杀父弑母!

在必要的时候,难道,不应该施以重典?

按照这个逻辑,销毁毒品,也是“以暴制暴”?

但作为教育工作者,作为家长,我更清楚的是,“该管不管”,远比“以暴制暴”更让人悲哀!

当下,我们的教育,早被那些“半拉子们”弄得不知所措:

迟到罚站一下,要被拘传到派出所,因为涉嫌体罚!

语气严厉一点,要被认为对学生不温和!

温和一点,又要被人质疑缺少管理能力!

就连布置个作业,也要被人说三道四:

全班布置一样,有人说是不因材施教;

分层布置作业,又会被人认为是歧视学生!

按照这些逻辑,我们的教师,不管你做什么,不做什么,都会被人批判——以至于当要赋予教师惩戒权的是时候,我们的教师,已经不敢接受了!

长此以往,教师管还是不管?

难道,真的要等到“该管不管”的时候,我们又开始亡羊补牢?

主席说“群众的眼睛是雪亮的”——看看那些评论吧,群众,心里还是有一杆秤!

《人民日报》转发评论手机砸到冒烟?“该管必管”不是“以暴制暴”,你怎么看?

手机砸到冒烟这件事发生在10月14日,安徽的一所学校在学校大会上公开砸毁没收的学生手机,事情过去几天了,但是热度不减,就连《人民日报》也转发评论认为这件事是“该管必管”不是“以暴制暴”。

禁止学生带手机进校园几乎是每个学校的规定,也是每个老师和学生斗智斗勇的事情,为了不让手机影响到孩子学习,不少学校也是费尽了心思。这个砸手机事件之所以引起大家的热议,还有就是做了不少学校想做而没做的事,老师收了学生的手机要么是等着家长来领,要么就是替学生保管,其实有是不少老师恨的想直接把手机砸了,但是因为种种原因,不敢去做,所以说安徽这所学校是做了别的学校想做而不敢做的事。

成年人都有可能克制不住不玩手机,何况孩子呢,说起学生玩手机的危害,估计没几个人不知道吧,上课偷偷玩,下课藏起来玩,宿舍躺被窝玩,玩游戏,看视频,浏览各种网站,对孩子的学习没有一点好处。有这样一句话“想毁了一个孩子,请给孩子一个手机”,孩子可以经受不住手机的诱惑,但是家长为什么要给孩子提供手机呢,难道就是为了孩子有东西玩不学习吗?

安徽这所学校砸手机之后有网友支持,也有网友觉得过分了,毕竟手机是私人物品。但我认为这件事做得对,并且学校表示在砸之前已经和家长沟通过了,得到了家长的认可,说明家长也意识到了问题所在,通过这件事不仅教育了学生,也教育了家长,做得好!为了孩子学习,请让你的孩子远离手机吧。

《人民日报》转发评论手机砸到冒烟?“该管必管”不是“以暴制暴”,你怎么看?

我认为学校做的对,应大力支持。没有强硬的管理,怎么能管好几百名学生的不守规矩的行为呢?不依规矩不成方圆,讲了不把手机带入学校你不信邪偏偏带入,校方也不信邪就给砸了,砸的好!

有的人偏偏就爱挑剌,说长论短。校方不管,你说他们误人子弟,管了又说是暴力行为,和风细雨的讲道理管用吗?

这就像社会上盖房子一样,沒有审批手续,通知了不能违章建筑,但不听,发文件了,宣传了又不管,最后怎么处理?违建,强拆!好端端的房子为什么强拆呀?因为他们不守規矩。

在学校不能带手机,你带了,而且沉迷于手机,误了学业,多次说服教育无用,该不该砸了?我看该砸!

《人民日报》转发评论手机砸到冒烟?“该管必管”不是“以暴制暴”,你怎么看?

我是寒石冷月,我来谈谈自己的看法。

安徽凤台古成中学在全校大会员上公开砸没收的学生手机,这件事在舆论上的热议一直没有冷下来,说明砸手机这件事触动了很多人的心理,也砸痛了一些人。尤其是当看到长安观念微信公众号评论文章被人民日报转发,这就有点将这件事定性,认为凤台古成中学的做法是不正确的,果真如此吗?我看未必。

慈不掌兵,严是爱,松是害,这道理已经传统千百年,经历了时间考验为正确的管理方法。我曾经在部队当兵十年,在我当新兵时(1993年冬),当时部队对战士的管理非常严格,新战士初到部队,把在地方上的松、散、懒、滑等坏毛病都带到部队。但是在部队绝不会容忍这些纪律涣散的行为,于是就下狠手整治,挨打是少不了的,不出一个月,毛病都逐渐消失了,待三个月新兵连结束时,全部都做到严格遵守纪律,步调一致,精神焕发,充分体现出了战斗力。再看凤台古成中学砸手机的做法,实际上就是很好地应用了慈不掌兵的管理方式,用少量的牺牲(据校长讲,这不到十部手机里,还有几部是老师悄悄放入自己不用的旧手机),换来全校的严明纪律,焉有错?

评论中说“以暴制暴”逻辑上说不通,制暴,请问暴从何来?学生私自带手机进校园后制造过暴力行为吗?作为评论者,必须要搞清楚观点中的逻辑关系,用“以暴制暴”显然在逻辑上说不通,如果说凤台古成中学砸手机,被某些人形容为暴力行为。请问用手机的学生是否有过暴力行为?显然只是违反了校规,最多不服从管理顶撞了老师,并没有因此事对老师进行人身攻击。因此,以暴制暴根本不存在。更何况学校砸掉的是严重违反校规,屡禁不止,不听劝阻的学生手机。目的只是起到震慑作用,使全校学生都清楚一点,任何学生将手机带入校园都是这样的结果,从而使学生为了避免受损失,或者害怕受处分而老老实实遵守校规。如此严格管理,有何不好?

柔情似水从来都不是管理的有效手段,刚性管理必须要有,否则,会让校规形同虚设。若问管理活动中最难的地方在哪?最难的恐怕就是拉下脸,在管理活动中不讲人情。因为只要带感情色彩,就会让被管理者与管理者之间产生情绪对抗。但如果管理者就拉下脸,不看被管理者脸色,坚决依照校规去执行呢?对于被管理者就会把目光直指校规了。这就像交警在处罚违反交规的人一个道理,能纵容违反交规者吗?否则,对违规者都柔情似水,那交通不乱了套。因此说,在管理活动中该严格必须要严格,该惩罚必须要惩罚,外界最好闭上嘴,不要去指指点点,干涉学校的正常管理。如果谁不服学校的做法,可以去告嘛,法律会给你一个公正的答案。

结束语:学校不允许学生带手机,绝对是出于对学生学业的高度负责,如果我们连这一最起码的初发点都不理解。请问那些支持学生带手机进校园的人,谁来对学生课上玩手机而不听课荒废了学业负责?即便老师课堂上设收学生手机,曾经有多起学生跳楼事件还没有让人震惊?再退一步讲,老师上课时如果再管理学生手机,耽误讲课时间谁来负责?所以说,学校里的事,只要学校不违法,家长不反对,支持与理解就行了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。