为什么孩子读了不少书,现代文阅读却得不了高分?

☃️欢迎来到“老穆说语文”问答领地,老穆将用最大的热忱和最好的回答来回馈您!☃️

老穆解析穆老师认为,“读书多”与“现代文阅读好”之间有联系,但没有必然关系。

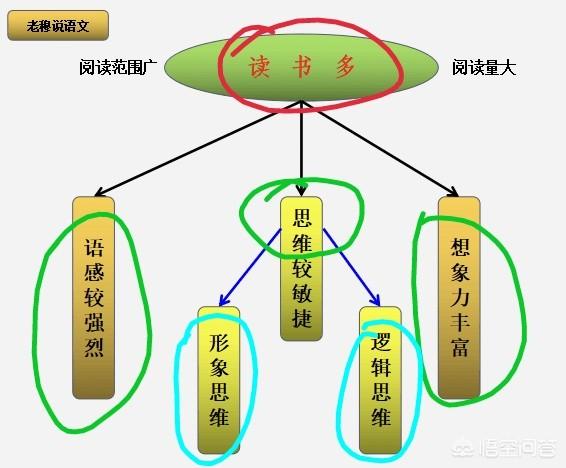

书读的多,只能证明你读书范围广、阅读量大、语感较强烈、想象力丰富、思维较敏捷(形象思维和逻辑思维)……

但当你考试回答现代文阅读时,却不是那么一回事,大脑可能会出现一片空白,这究竟是为什么呢?

🍀🍀🍀🍀读书重情节,轻思考🍀🍀🍀🍀

学生读书,往往只记住了文章情节内容,却很少去思考深层次东西,比如:

〖1〗作品所采用的艺术手法,

〖2〗作品的写作背景,

〖3〗作品的构思技巧

〖3〗作者的观点态度

………………………………………………………………

而现代文阅读既要记住文章内容情节,又注要注重试题解读。

🌸那么,我们平时该如何读书与练习才能够提高现代文阅读水平呢?穆老师为大家分析如下,感兴趣的同学可以接着往下看!

老穆支招🌸一、读经典著作,积累常规知识

穆老师推荐大家阅读“经典名著”,比如《西游记》、《红楼梦》、《三国演义》、《水浒传》、《骆驼祥子》、《基督山伯爵》、《红与黑》等等; 也可以阅读优质的报刊杂志,比如《读者》、《青年文摘》、《意林》等等。

[ 特别提醒:对于目前流行的“网文”,大都属于“快餐文学”,营养价值不高,对学生考场作文水平提高帮助不大! ]

🌸 二、做好读书札记工作

(1)好词佳句摘下来、疑惑词语圈出来、不懂句子画下来;

(2)不懂地方及时上网查找或抽时间询问他人(家长、同学、老师)

(3)自行查找“本书旨意”,看看和自己的理解是否一致?出入在哪里?

(4)写读书感悟。既可以是读书内容,也可以感悟总结。

🌸三、掌握现代文阅读考点及知识点例举

🌴🌴🌴🌴🌴🌴说明文🌴🌴🌴🌴🌴🌴

🍁说明文知识点例举——说明方法及作用

🌴🌴🌴🌴🌴🌴议论文🌴🌴🌴🌴🌴🌴

🍁议论文知识点例举——论证方法及作用

🌴🌴🌴🌴🌴🌴记叙文🌴🌴🌴🌴🌴🌴

🍁记叙文知识点例举——环境描写作用

🌸四、精通“命题之道”

中高考现代文阅读,尤其是散文阅读,命题总是有规律可循的。

比如散文阅读,语言大都是感性的,倘或遇到理性之词,大都会成为答案。

再如论述类文本阅读,答案往往在文章中,大都是概述类(总结性)词语或句子,或理性之句,或看起来很“酷”没有修辞手法的句子……

例如:2018江苏高考《中国建筑的希望》

🌸五、精通“反命题思维”之道

亲爱的家长和同学们,你们学会了吗?加油哦!

🌍希望穆老师的回答能够帮助到大家!🌍

为什么孩子读了不少书,现代文阅读却得不了高分?

这是很正常的,的确有不少学生,平时也注重阅读课外读物,但孩子在考试中,尤其在语文阅读理解题上却并没有得高分。这是什么原因?我分析一下,大致有三个主要原因。

第一个是现在考试试题,尤其是主观题有客观答案,这是很荒谬的。这种荒谬考试现象持续了很多年了。语文阅读理解,很多是主观题,不可能出现标准答案的,但是,一些语文试题就是有标准答案,如果没有扣合上所谓答题点,是要扣分。记得孩子小时候,我经常辅导阅读理解题,可是,好几次发现和老师的答案不一致,后来逐渐放弃了辅导孩子阅读理解题,只是给孩子讲这个文章的含义,防止孩子的标准出现偏移,被扣分。

第二个原因,是有不少学生,平时读了很多书,但一直对阅读理解缺乏了解。一篇文章读完,也知道大致意思,但往往在答题时,不注意提问和审题,理解偏了。这是孩子理解能力的问题。

第三个问题,是阅读习惯。要注重平时阅读之后,养成记笔记的习惯,坚持这个习惯之后,阅读理解能力会提高的。

为什么孩子读了不少书,现代文阅读却得不了高分?

点击右上角“关注”支持如沐春风啊的头条号,阅读更多精彩内容。冷眼观世象,妙语暖人心。

孩子读了不少书,考试中阅读部分却得不了高分。付出与收获不成比例,这的确是一个让孩子和家长都无法接受的结果。为什么会这样呢?我从以下几个方面来谈谈自己的观点和看法。

一、孩子的阅读是“不求甚解”的低层次低质量阅读。不可否认,现在的孩子,即使是一些不怎么爱阅读的孩子,其阅读量也是很惊人的。与他们的父辈——二三十年前那一代孩子相比,现在的孩子们可接触到的各类读物,无论从数量、质量上,还是门类及形式(如新兴的各类阅读APP)上,都有着他们的父辈无法与之相比的绝对优势,这是社会进步和家庭对子女教育越来越重视的必然结果。这些孩子中的大多数往往上知天文,下知地理,知识广博的程度往往令家长也自叹不如。但由于孩子们的年龄小,再加上缺乏正确的指导,导致孩子们的阅读往往指向具体的内容,比如:中国的领土面积有多大,人口有多少,中国的第一位女皇帝是谁,宋太祖是谁等等,这些具体的内容对于知识竞答,无疑有着巨大的好处。但这种指向具体内容的阅读往往会漏掉过多的细节,会忽略与忽视语言运用规则的理解和掌握。在考试中,因为漏掉了过多的细节,往往不能全面地把握文章的内容,深刻地领会文章的核心主旨,洞悉作者的内心情感,又因为忽略和忽视了语言运用规则的理解和掌握,又必然导致表达上不够精准到位,不多的感悟不能转化有一定深度和有条理的表达,阅读部分不得高分成为必然。孩子的阅读是那种”浅尝辄止”“不求甚解“的低层次低质量的阅读,这才是他们在考试中阅读部分得不了高分的根本原因。

二、学校、教师和孩子的父母没有教会孩子如何高质量的阅读。学校是教育的主阵地,孩子们通过6年的小学语文的学习,按理说,是应该具备一定的阅读能力和表达能力的,体现在考试中,就是阅读部分和写作部分可以有一个较高的分数,但这些较高的分数似乎成了极少数优秀学生的专利。主要原因在于我们的学校、教师以及孩子的父母没有都会孩子们如何进行高质量的阅读。对于教师而言,一方面受限于教师的个人素养,另一方面则受限于来自上级的各类新的教育教学观点和教改实验的影响。在当前的小学语文教育界,教师的讲授被认为是一种落后的、被鞭挞的教学方式,被放到教学改革的对立面,几乎每一项教学改革都是以践踏教师的讲授为基础和目标的。这种做法最大的不足就是忽视了教师这种优质教育资源的存在。教师,是教学活动的组织者,但教师何尝又不是学生语文学习的引领者呢?荀子在其《劝学》一文中这样写道:”吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。“终日而思,尚不如须臾所学;跂而望,尚不如登高博见。教师,作为语文学习的先行者,面对同一篇文章理解和感悟的深度,对一句话、一个字词把握的精准度,远比绝大部分学生要好得多,这是教师特别是语文教师安身立命的根本,是教师能够有底气站上三尺讲台的根本。用好这个根本,语文教学自然能够真正做到有效、高效。但遗憾的是,这个根本越来越不被重视,使这个根本的效益最大化的讲授教学也被极大程度地压榨或削弱。其结果,必须是学生们缺乏了足够数量的有效的语言文字训练,语文课越来越流于形式。这种形势下,没有父母有效指导的孩子们怎么可能具备高质量的阅读能力呢?

三、现代文阅读得高分,不仅仅取决于阅读能力。考试中判定阅读题目得高分,还是得低分,并非只有对错一个标准,还包括诸如书写、表达、答案长度等多个维度的标准。只有完美或接近完美的答案才能够得高分。一个完美的答案,具体而言一定是一个书写清楚工整美观、表达清晰具体准确、且有一定长度不至于太短或太长的答案。更明白一点地说,给一个答案什么样的分数,不仅是一个正确与否的判定,而且还是一个认真与否的判定。比如:两个内容完全一样的答案,一个书写清楚工整美观,另一个书写潦草又不够整洁,那么书写清楚工整美观的答案更容易得高分。再如,一个过短的答案往往让人觉得不够具体,还一个过长的答案往往又让人觉得啰啰嗦嗦,这样的答案往往都不会得到较高的分数。一个正确却不认真的答案,有可能得到一个较低的分数,而一个不正确却很认真的答案往往不那么容易得零分,反映的就是这样一个道理。所以,当家长和孩子都不知道如何提高自己的阅读部分,当然也包括其他部分的分数时,不妨做做这方面的努力,在很多的时候,态度往往比真相更重要。

冷眼观世象,妙语暖人心。我是【如沐春风啊】,期待您的关注,期待您的真知灼见。谢谢

为什么孩子读了不少书,现代文阅读却得不了高分?

阅读是兴趣和体验。而我们出的阅读理解的题,真的不敢恭维。国外有篇文章,从小教育孩子,什么是事实,什么是观点,很多阅读理解只是需要你去理解作者的观点或者对事实的认识。我们的题,更像对文章的精读,重点在分析作者的情感或者纠结某个词意,某个段落,而且还需要按统一的答案来做,够八股了。那天,给孩子改卷子(老师要求的),感觉答案似是而非,我一直在想,文学的东西,只有合适或者不合适?真的有标答吗

为什么孩子读了不少书,现代文阅读却得不了高分?

日常阅读和阅读理解考试还是有本质区别的。日常阅读是跟着自己的思维去阅读,阅读所得主观性较强。而阅读理解老师,是需要去通过阅读去靠近所谓的“参考答案”,客观性较强,是需要学生去揣摩出题人的意图。日常大量阅读没有起到阅读理解考试得得高分的效果,大多是因为孩子的阅读还处于主观阅读阶段,应该向客观阅读提升。那是不是日常阅读对于阅读理解考试就无用呢?当然不是,没有主观阅读的基础,不可能走向客观阅读,正所谓“己达达人”。

为什么孩子读了不少书,现代文阅读却得不了高分?

林奕含在《房思琪的初恋乐园》中塑造了房思琪这位贯通中外文学的女孩,最后被老师李国华性侵逼疯的故事,在这部书最后,包括李国华等人在内的邻居坐在一起讨论房思琪疯掉原因的时候,说因为她读书太多了!

其实,通过这点,我理解的是,因为读书,一个人的精神世界才会更加的丰富,更加善于分析这个世界和内省,看世界,看待事物,甚至看待人的角度都不一样。

用一句不恰当的话来说,这叫做“过度解读”,之所以说这个形容不恰当,是因为,一个人的内心世界丰富了,并不是真正意义上的“过度解读”,单就阅读理解来说,这种浅层次,表面化,程式化的“文学理解”,说实话,不必太唯分数是瞻,一个完整,充盈的人,比什么都强!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。