历史上有哪些书法小故事?

好的,我乐意回答这个问题!

相传,东晋年间,有位修化于山阴的道士,特别喜欢王羲之的字,可惜无缘获得。后来,他从别人的口中了解到,王经常观察白鹅游戏,并从双掌划水中吸取笔法。于是就买了一大群鹅养起来,伺机接近王羲之。

功夫不负有心人。道士观察到王義之经常从一条小道上出入,于是就把他所养的鹅群赶到道路两边,日夜等侯。

一日,王偕友路过,果然被路边白鹅吸引,驻足观看,爱惜异常。知道了是道士所有后,欲出高价买走。道士欲擒故纵:我视鹅为朋友,怎么能卖给你呢?在王義之再三央求下,道士转入正题:要不,你给我抄一部《黄庭经》,我把这些鹅亲自给您送去!

交易达成,皆大欢喜!

这就是“书成换白鹅”的由来。

三百年后,另一位既崇拜王羲之,又崇尚道士的大诗人李白,感于此事,作诗颂曰:

镜湖流水漾清波,

狂客归舟逸兴多,

山阴道士如相见,

应写黄庭换白鹅。

说到李白,我再聊一聊他的书法趣事。

李白人称诗仙,自然骨子里崇仙尚道,这从他那些夸张豪放的诗句里就能看到。一日兴起,邀杜甫,高适等诗友出游,时修行于王屋山的白云先生司马承祯,为道教清派宗师,与李白交往甚笃。于是李杜等人一路直奔王屋山,赴阳台宫访司马。

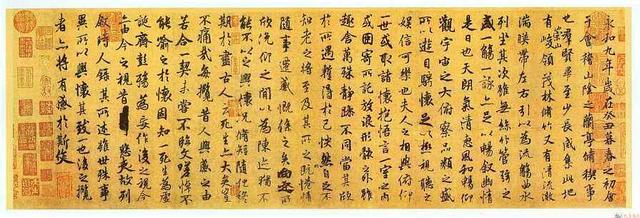

谁知天有不测风云,当李白一行登上王屋山,一问方知,司马先生已经仙逝。李白于阳台宫外肃立许久,为痛失知音而沉默不语,神色凝重。下山后,把酒痛饮,酒后遂作《上阳台帖》(后人命名),凡二十五字,畅快淋漓,字字珠玑!

这幅法帖,也是李白存世的唯一墨宝。

此帖自李白之后,为历代藏家和爱书者所爱,所以也屡经易手。其中,狂爱艺术的宋徽宗赵佶,更是视若珍宝,前序后跋,为此帖重塑金身。又经元,明,清,至民国初,流落于民间。

民国时期有位国学大儒,也是大收藏家,被人称为“民国四公子”之一的张伯驹先生,得到《上阳台帖》被人欲卖往国外,十分着急,经多次磋商后,变卖府邸,以六万大大洋把此帖买下。建国后,他听人说毛主席喜欢书法,遂把此帖赠送主席。

毛主席一见此帖,便爱不释手,细细揣摩,时时赏读。做为一代伟人,主席知道此文物的价值,不久便捐给了故宫博物馆,也成了博物馆镇馆之宝中的一员。

中华文化,渊源流长,书法趣闻,闻者增趣!

历史上有哪些书法小故事?

历史上有关书法的故事很多,这里挑一个关于王献之学习书法的故事。

话说王献之从小聪颖过人,喜欢把笔弄墨。在很小的时候,就经常学着老爸王羲之的样子临摹书艺。

可是还没学几年,他就自认为写得不错了,甚至,他还天真地认为其字可与父亲相比了。

有一天,小王献之趁着父亲大人不在,走进父亲的书房,发现书桌上有一些刚刚练习过的字……小王一时兴起,提笔就写了一个“大”字。

等王羲之回来后,他看到桌子上的“大”字很是惊讶:难道是昨晚喝醉了乱写的?还是近来功夫退步了这么厉害?

思忖间他提笔在“大”下面加上了一点,变成“太”字……这下才发现整体结构比较完整一些。

在一旁的王献之则暗暗窃喜,父亲居然没看出来……随后,他偷偷把字拿到母亲那儿去炫耀。母亲大人看后,果然夸了这个“太”字:我儿呀,你写字进步很大!可是,写来写去,也就只有这点像羲之呀!

这就是注明的“只有一点像羲之”的故事。

王献之听罢,不禁惭愧至极!从此,更加发奋学习,果然成为唯一一个与王羲之相提并论的小王,王羲之与王献之史称“二王”。

(注:图片来源于网络)

历史上有哪些书法小故事?

历史上书法小故事太多了,每个小故事都能给我们一些启发,小故事大道理,比如:萧翼赚《兰亭》、《蔡邕偶创飞白》、《黄庭换鹅》、《羲之题扇》等等。

下面讲一个关于《郑板桥学书法》的小故事

郑板桥,清朝扬州“八怪”之一,自幼酷爱书法,临遍古代著名书法家各种书体。

一个夏天的晚上,郑板桥和夫人坐在外面乘凉,他用手指在自己的大腿上写起字来,写着写着,就写到他夫人身体上去了,夫人生气地打了一下夫君的手说:“你有你的体(身体),我有我的体,为什么不写自己的体,写别人的体”?

晚上睡觉时,郑板桥一直在琢磨着夫人的话,各人有各人的身体,写字也应当各有各的字体呀。我为什么老是学着别人的字体呢? 即使学得和别人一模一样,也没有新意,没有自己的风格,又有什么意思?古人云:“学我者死,似我者俗”。

于是,他决定博采众长,融会贯通,创新求变,他把隶书与篆、草、行、楷相杂,用作画的方法写字,终于形成了雅俗共赏、受人喜爱的“六分半书”,也就是人们常说的“乱石铺街体”,成了清代享有盛誉的著名书画家。

历史上有哪些书法小故事?

我国第一位女书法家:东晋时代的卫铄,是我国历史上第一位女书法家,是“书圣”王羲之的书法老师,人们称她为“卫夫人”。 卫夫人的祖父、叔父都是当时有名的书法家。

入木三分的典故:

王羲之是我国古代一位杰出的书法家,在历史上享有很高的评价,被后人称为“书圣”。

他写的字既秀丽,又很苍劲,这是非常不容易的;想想看,一般秀丽的字会显得柔软,而苍劲的字则显得粗硬,但是他竟能脱尘出俗,二者兼善,可见得他书法的功力之深,这恐怕不是天生具备,而是靠后天勤学苦练而得来的.

有一天,他把字写在木板上,拿给刻字的人照着雕刻。这个人先用刀削木板,却发现笔迹竟然透进木板里有三分深度,这件事情可是轰动了整个京城,“入木三分”也就成了人人皆知的成语了。用毛笔写字在木板上,而笔迹还能透进三分的深度,除了身怀绝技的人还有谁会有这种能力呢?但是,我们也可以想见这位“书圣”所写的字,笔力非常雄厚,已经到了炉火纯青的地步。

于是,后来的人便根据这段故事的情节,直接把“入木三分”,用来形容人们写文章,或者是说话的内容非常深刻。

以后只要说故事的人,把故事的情节说得生动逼真,我们也可以夸赞他说故事说得“入木三分”。

入木三分的启示:

学习王羲之入木三分的精神,持之以恒、孜孜不倦、勤奋好学的精神

历史上有哪些书法小故事?

说起历史上与书法有关的故事,恐怕传说最多的应该关于王羲之的。如竹扇题字,学书吃墨,临池学书等等。

今天我给大家讲一个也是书圣王羲之的故事,那是我小时候,舅舅给讲的,我七、八岁的样子,但是记忆很深。

传说东晋时期,王羲之早年跟随卫夫人学书,后又师法钟繇、张芝。晋朝皇室南迁后,他广游大山名川,博览秦、汉以来大师书法名品。一日游历到山西太原,恰好太原修葺城门,城门头需要题字,就把王羲之请了过来,他龙飞凤舞写好便挂上城门头,结果有围观群众说你看太原少写一点,变成大原了!谁知王羲之不慌不忙的上了马,拔出一只箭换上毛笔头,飞马射出,完成了“太”下面那一点!百姓拍手称好!

据说,后来很多行家看到这个题字都说“太原”这两个字中最好一笔就是那一点!

历史上有哪些书法小故事?

感谢邀请答题。

古代的书法小故事有很多,只要你留心去查找或者阅读一些古代书法家的人物传记。你会发现古人对学习书法的执着和努力,他们从小就表现出跟常人不一样的想法与表现!

由于我平时习书倾情于二王,所以对王羲之的故事了解的较多一点,介绍几个有关“书圣”王羲之的书法故事与你一起分享!

1.王导观书

王导为东晋丞相,王羲之的伯⽗。王羲之时候,练习书法就⼗分刻苦,并显现出书法⽅⾯的过⼈天赋。⼀天,王导看了⼩羲之写的字,对羲之的⺟亲说:“我们王⽒家族,⼀向被⼈称为輸墨之家,我看贤侄年龄虽⼩,却出⼿不凡,⼤有传业之才。”说完, ,郑重地说:“ 过江时我藏在⾐带⾥带出来的。就传与你吧,希望你今后好好临将来能在书法⽅⾯,有所建树!”

2、百字练

卫夫人与王羲之一家为世交。她在看过王羲之的字后,.觉得羲之是个可造之材,愿把多年心得倾囊传授。据说,每隔三天,卫夫人就要到王羲之家教他习书,要求他每天写十个字,每个字练一百遍,称"百字练"。

个多月后,王羲之问卫夫人怎样写字能又快又省笔划,卫夫人就给他讲了草字体的写字诀。但是又告诉他:草字体小孩子不能练。

小孩子练字,一定要写"真书",做人要真实练"正字"为人走正路可见卫夫人在指导王羲之练习书法的同时,还教给了他做人的道理。

3.羲之书扇

王羲之做会稽郡守,罢官后,住在蔽山下,见到一位老太太拿了十来把六角竹扇叫卖,王羲之随口问她:"你这扇子多少钱把?老太太说:"二十钱一把。王羲之听后,书性大发,提笔就在扇子上写了五个字。

老太太看到,既惋惜又无奈,着急地说:我|们全家就靠我卖这扇子吃饭了,你这么一写,|都给我写坏了,我可怎么卖呢?"王羲之不紧不慢地说."不要紧,你只要对人家说这是王羲之写的字,每把扇子就可以卖一百钱了。"

到了市场上,果然人们都争先恐后地把扇子买走了。老太太高兴不已,又拿了些扇子来请王羲之书写,王羲之却只是笑而不答。可见王羲之书法,在当时已经为人看重了。

4、成自家体

王羲之少时沉默寡言,但研习书法十分认真,就连吃饭、走路时都常常揣摩书体。经常是心里想着,手上就比划着。他常在自己身上划来划去,时间久了,衣服都划破了。一天他又在自己身上比划、琢磨书体时,无意间划到了妻子身上。他妻子生气地说"你怎么在人家身体上划呢?自家体没有了吗?"王羲之听到自家体"三个字,忽然悟到应该创作自家的书体。之后,他勤奋钻研、博采众长终于形成了自己的独特书风,享誉书坛。

5、羲之吃墨

王羲之在书法艺术上的成就,与他坚持每天练字和练字时全神贯注不无关系。

一天,他聚精会神地在书房练字,丫环送来他最喜欢吃的蒜泥和馍馍,催着他吃。

夫人和Y环再次来到书房时,却看见王羲之正拿着个蘸满墨汁的馍往嘴里送,弄得满嘴乌黑。

原来王羲之边吃边练字,眼睛看着字的时候,|把墨汁当成蒜泥蘸着吃了。

6、一字千金

公元672年,唐高宗立《大唐三藏圣教序碑》,长安弘福寺的怀仁和尚承担此任。为了表示对立磷一事的重视,怀仁和尚想了个好主意,说要请位最堪当此任的书法家来写,而此人就是王羲之。

大家都知道,王羲之是东晋人,怎么能在唐代立的碑上写字呢?就连唐高宗都笑话怀仁。但是怀仁却不慌不忙,说并不是真的请王羲之来写,而是将王羲之写过的字收|集到一起,然后以他的字体刻在碑上。

最后,经过到处寻觅,终于按《大唐三藏圣教序》序文将王羲之的字一个个搜集起来了。但集字的过程并不容易,有几个字怎么也找不到,怀仁只好奏请朝廷贴出告示,说谁献出碑文中急需的一个字,赏金一千。这在后来成为书坛佳话。而此碑的拓本也因此被称为"千金帖"。

上面这些故事也许是传说,也许还有些夸张之处,但却生动反映出王羲之习练书法的刻苦以及王羲之在书法艺术上的非凡成就。

我是刘中南书法教学,欢迎大家留言讨论和交流!请大家关注、转发,谢谢大家!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。