每天基金定投80元,几年后会产生收益?会有复利吗?

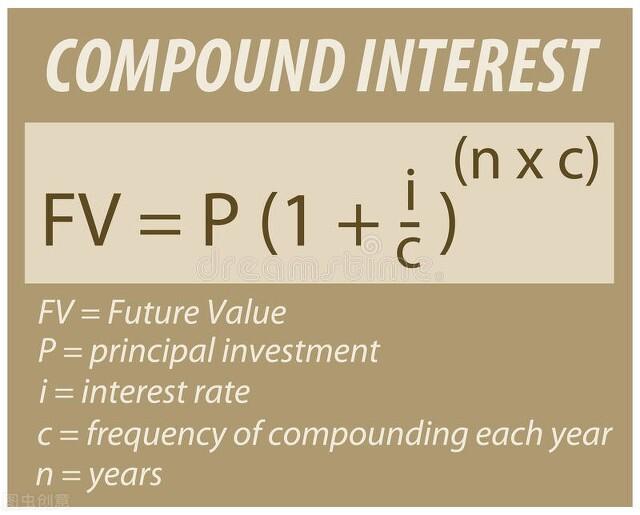

复利,又称利滚利,实际上是银行存款的一种模式。比如说我们存一笔三年期存款,设定自动滚存。存款到期,自动滚存的时候是本金和利息作为一笔总和的存款,按照新的存款条件和利率计算未来的利息。

如果把利滚利作为一种形式,也就是说我们的投资收益再次投资进去。这种做法,在一些理财产品中确实常见,比如说“红利再投资”。一个比理财产品的分红或者收益用于重新购买这笔理财产品。

不过,基金并不是这样简单。

我们所说的基金实际上是包含了各种各样的基金,比如说货币基金、债券基金、股票基金、混合基金等等。很多人可能习惯的把股票基金和偏股型混合基金这种高风险、高收益的基金充当成基金的全部了。

在货币基金和债券基金中,收益的再投资是自然而然的事情。股票基金,一般也是基金经理通过股票操作赚得的所有钱都会进行再投资。

不过大家要知道,基金的收益不是我们基金的收盘估值和我们投入本金的比较。比如说,某天基金上涨了两个百分点,但是第二天又亏了两个百分点,这些起起伏伏实际上只是估值的变化,而不是真正有收益或者亏损。只有我们在把基金卖出以后,跟之前的投入相比才会有相应的收益亏损。

基金为了保障其稳定性,不用准备太多的备付金,一般会对高频买卖的人收取高额的手续费。比如说买入后,7日内卖出的人会收1.5%的手续费。

每天定投80元,实际上要想实现真正的收益,时点是不确定的。因为股市在波动,定投的优势就是在低点获得股票(筹码),在高点的时候会有很好的盈利,在高点或者较高点卖出,这才是能够实现收益的方式。否则等股市再跌回去,在股票低点的时候卖出,很有可能会亏损的。

每天基金定投80元,几年后会产生收益?会有复利吗?

我表姐5年前曾经在交行做过定投,当时计划是每月1000元,但总共只存了1000元,后来就没管它了,今年上半年的时候,突然想起来这笔钱,取出来的时候,竟然成了1790 元了。也就是说五年内赢利了790 元。这么看来,好的基金长期定投,还是有收益的。

每天基金定投80元,几年后会产生收益?会有复利吗?

小夏在这之前一直说定投是基金投资的好工具,但就定投方式而言,小夏认为“日定投”并非是良策,目前还是更推荐周定投以及月定投的方式。

至于具体选择,小夏认为,当市场没有出现特殊标志,采用月定投即可,能够降低资金集中买在尖顶高位的概率。而当刚才提到的特殊标志出现时,意味着市场泡沫已经大幅消化,此时机会大于风险,应当在采取总量双倍定投时,更改定投周期为周定投,能够有效提高捕捉到市场低点概率,进一步降低收集筹码的成本,提高收益率。

而定投能否产生收益,则要看投资者持仓时间以及上车时所处的点位、估值情况等。从上期来看,只要持有优秀基金并且长期持有,胜率都不低。选取历史上证指数3000点以下点位买入偏股混合型基金指数,统计持有至2022年9月30日涨跌幅可以发现,基金指数的涨跌幅表现都很可观,时间跨度越长,表现大都越亮眼,这就是长期的力量。

数据来源:Wind,截至2022/9/30,指数历史业绩不预示未来表现

不过小夏也一再提醒大家,在定投前最好根据个人需求先设置一个“止盈线”,达到目标收益率再止盈。另外也可以参考以下两个条件操作:

第一个条件是估值由低变高,沪深300市盈率要高于近五年60%历史分位,此时市场已经不再被低估,部分行业开始出现泡沫,可以考虑止盈。

第二个条件是时间足够,我们的定投时间最好超过15次,或者达到1年到2年以上。在定投的早期(15次以下),即使收益翻倍,但可能盈利金额较小,赎回意义不大,故没必要止盈。

(观点仅供参考,不作为投资建议,基金投资有风险;上述信息仅作为服务使用,不构成个股推荐;投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,定期定额投资不能保证投资人获得收益)

每天基金定投80元,几年后会产生收益?会有复利吗?

基金投资不算真正意义的复利,一般投资者所说的复利是基金净值上的复利,而不是本金产生收益,收益又进行利滚利的这种复利。基金真正的复利是指基金分红后,将分红所得的资金进行红利再投,这才是真正意义的复利。可以选择分红方式,红利再投资。

每天基金定投80元,几年后会产生收益?会有复利吗?

亲身体验,基金一直定投,结果还是赔钱,这种投资肯定是有的人赚,有的人赔,我就是时机不对,我是去年过年的时候开始玩的,那时候基金最高价,后来每天定投100,看了一段时间后,感觉就一般赔钱,现在都不定投了,就扔着了,那时候白酒好,就买白酒的多,现在不行了,哎,一言难尽啊

每天基金定投80元,几年后会产生收益?会有复利吗?

这个除了定投意外还要做止盈,止盈后再从新投入这样会更好的达到复利效果。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。