浙江一小学生对一道数学题的较真是教育一大幸还是一大悲?

一些人可能觉得,学数学比学语文重要,因为数学学会了至少会算钱,不会被坑。可是,语文里边的逻辑陷阱,比不会算钱还要坑。

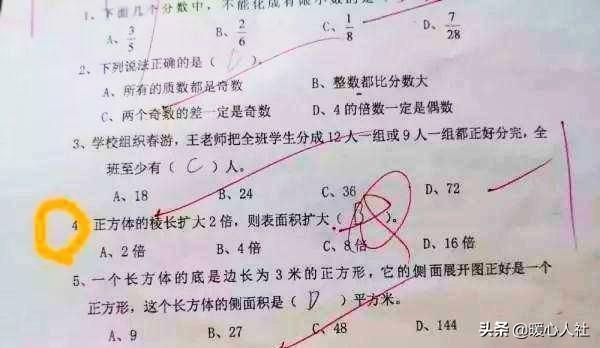

这不,浙江一个小学生遇到了这样一个问题,“正方形的棱长扩大2倍,则表面积扩大几倍?”

答案:有2倍,4倍,8倍,16倍。

小朋友的答案是4倍,结果被判定为错。

如果简单理解,原先正方体的棱长有一厘米,扩大为二厘米,表面积就由6平方厘米,扩大为24平方厘米。所以,人的答案是是4倍。

而实际上呢?扩大两倍,并不是由1㎝变成2㎝,而是由1㎝变成3㎝。

第1种理解方式是扩大为原先棱长的两倍,所以是由一厘米变二厘米。

如果棱长扩大两倍,那么应当是在一厘米的基础上,增加原先棱长的两倍。也就是增加了二厘米,最终结果将是三厘米。

如此计算,正方体的表面积将由6平方厘米变为54平方厘米,扩大了48平方厘米,扩大的面积是原先的8倍。所以,结果选C。

这并不是考虑脑筋急转弯,而是考虑一个孩子读题、审题的能力。不要老是一个思维定式,那样是教不出好学生的。

日常生活中,我们经常会遇到读题不严谨犯低智商错误的情况。昨天我看新闻,就看了4个字,“胖上五天”。一开始没有琢磨透到底是啥意思,再仔细看内容,原来是“胖五上天”。对于数学,这样严谨的学问,考察孩子读题、审题能力是一点儿错误都没有。如果孩子因此一蹶不振,还是建议好好加强心理素质吧。

浙江一小学生对一道数学题的较真是教育一大幸还是一大悲?

我终于弄明白了,可以公布终极答案了,这个孩子敢于较真,这是教育的一大幸,这就是我们提倡的怀疑精神。

我们把这个小学生较真的核心点提炼出来,就变成了:A扩大2倍之后,是2A还是(2+1)A?

按照教材的理解,A扩大2倍就是2A,这位小朋友理解A扩大2倍是(2+1)A,真理往往掌握在少数人身上,这次小朋友完胜!

举个反例就可以证明教材的谬误,按教材理解:把A扩大N倍,就是NA,如果扩大1倍,那还是A,没变化!如果扩大0.5倍就是1/2A,反而缩小了!!这跟《新华词典》中对“扩大”一词的解释有悖,由此可以下结论:教材理解错误。

因为怀疑所以较真,怀疑精神往往是一个新发现的开始,那么如何培养孩子的怀疑精神呢?

1.鼓励孩子的好奇心,回答孩子问题不能敷衍了事怀疑精神是最难的求学精神,古人有云:“学贵有疑,小疑则小进,大疑则大进”

培养孩子的怀疑精神必须从小开始。

小孩子对周围世界充满好奇,经常会提出一些稀奇古怪的问题,或者连续追问一些问题。这个时候家长千万不能敷衍了事,必须认真对待孩子的问题,仔细思考,耐心回答,让孩子得到尊重,好奇心得到鼓励,这对孩子成长非常的重要。

2.多读书才有质疑的资本,让孩子养成读书的习惯怀疑精神不是凭空乱说,而是有质疑的资本。就像是前面开头这个小学生,他一定是对“扩大”这个词有一定的理解,才会产生质疑,倘若他对这个词不认识,质疑从何而来?

读书是掌握知识最好的途径,让孩子养成读书的习惯,会让他一生受益。

3.注重培养孩子的思维能力独立思考的能力,这样才不会人云亦云。在家庭生活中,对于一些生活的小事,可以主动问孩子的看法,向孩子“求助”或者“提问”,启发孩子的思维,培养他们独立思考的能力。

多角度思考的能力,每个问题不一定只有一个答案,让孩子尝试从多个角度进行思考,看一看是不是还有别的答案,不要被固定答案所局限。

结束语:怀疑精神难能可贵,从小培养,会让孩子终身受益。

浙江一小学生对一道数学题的较真是教育一大幸还是一大悲?

最近,一个宁波的家长在网上求助:

家有一个五年级的孩子,考试的时候遇到了一道题,孩子一直想不通。孩子从小热爱数学,但是这次考试彻底打垮了他,他钻进牛角尖出不来了。而且孩子现在变得非常消极,家长焦急万分。

题目是这样的:正方体的棱长扩大2倍,则表面积扩大多少倍?

孩子的理解:

扩大2倍,那么应该变成原来的1+2=3倍,所以表面积变成3*3=9倍,扩大了9-1=8倍。

可是答案是4倍:

正方体的棱长扩大2倍,变成原来的2倍,那么表面积变成原来的2×2=4倍,扩大4倍

这道题命题用词不严谨,如果使用“扩大到原来的两倍”,那么问题就不存在了。

请看教材的修订情况,原来表述为“被除数和除数同时扩大或缩小相同的倍数,商不变”改为:“被除数和除数同时乘或除以相同的数(0除外),商不变”

----这里不再使用扩大或缩小倍数。

而小数点的移动,全部使用的是扩大到、缩小到多少倍,几分之几。这里一定要强调一个“到”字。

数学要严谨,不能有含糊的地方。即便是日常约定俗成的,如果有必要也要通过备注说明清楚,否则容易造成误解。

数学是为了解决问题,而如果条件就是模棱两可的,那么谈何解决问题呢?

所以大家对这个问题的质疑是正常的,而教育局的回应也是迅速的。教育局的人员在帖子后面回复:题目使用的语言不严谨,引发歧义。学习鼓励质疑、较真,但是不要陷入钻牛角尖。

我的观点也一样,孩子有质疑精神是好事。但是为了这样一道题而转不出来,甚至变得消极,那么实在是有点不值得。家长可以明确告诉孩子,题目表述不对,应该说成“扩大到”,这样就清晰明确的。

浙江一小学生对一道数学题的较真是教育一大幸还是一大悲?

我认为浙江一小学生对数学题的较真是教育的一大辛,但是钻进去出不来又是一大悲了。

数学题是非常严谨的,有歧义的题目是没办法做好的。我在补习机构教学过程中也是经常遇到这样的问题,只好以学校老师说的为准。

我们来看看这道题“棱长扩大2倍”,可以理解为扩大了2倍,也可以理解扩大到原来的2倍。我偏向于理解为增加2倍,不然扩大1倍又无法理解了,可是标准答案又是这样理解的,较真的学生会让老师很尴尬了,学生自己会更加痛苦,处在极端的矛盾之中。

其实,很多东西不必太在意,搞明白事情就可以了,不必在乎一题的得失,特别题目质量低的问题不会出现在最重要的考场上。

现在的孩子不注重课本的学习,喜欢大量刷题,很多题目又喜欢玩文字游戏,考倒学生说明出题老师厉害,是很好的试卷。

比如“每两天”与“每隔两天”就不是一个意思,其他内容一模一样,很多学生以为一样的题就做错了。当然,个别这样的题目还是很正常的。

还有,在教材当中,“商不变性质”,就有“被除数和除数同时扩大或缩小相同的倍数,商不变”。这里扩大1倍,难道理解为不变吗?其中,“缩小相同的倍数”又怎么理解呢?我们说大数是小数的几倍,小数是大数的几分之几,增大几倍,减少几分之几,不会有缩小/减少几倍这样的表达方式。至于0的情况,更是不会提。

实际教学中,老师、学生反反复复的讲啊,背啊,扩大或缩小相同的倍数。很多学生钻进了牛角无法自拔也很正常了。

再说说,0是不是最小的自然数的问题,现在大部分人知道0才是最小的自然数,可是很多小学奥数的题目把1作为最小的自然数。老师反复强调0是最小的自然数,可是学生做题发现做题以0为最小自然数无法解答,又陷入深度苦恼,何时1成为最小自然数了。

总之,数学表达是非常严谨的,较真是很好的事情,这样才能理解本意,统一分歧。商不变性质,不再说同时扩大或缩小相同的倍数,而是同时乘以或除以相同的数(0除外),商不变。

最后,根据看到的现象说说一点个人看法,作为老师讲课要跟上时代节奏,布置的作业或试卷要好好把握,不要把有分歧的老题目,甚至错题看都不看打印一大堆给学生使劲刷题。批改试卷又铁面无情的按标准答案来,一个大叉下去好不手软,不解释。

浙江一小学生对一道数学题的较真是教育一大幸还是一大悲?

个人认为,此事的发生真是中国教育界的一大悲哀!

这事源起一个宁波的学生家长的网上求助:孩子上 五年级,从小喜欢数学,但是这次考试儿子“钻进牛角尖里”出不来了,现在孩子情绪变得消极;家长无奈上网求助:

题目看截图:正方形的棱长扩大2倍,则表面积扩大多少倍?

孩子认为扩大2倍,那么应该变成原来的3倍,所以现在表面积变成3*3=9倍,实际扩大了9-1=8倍。

可是答案是4倍;显然命题不严谨,用词不精确,如果使用“扩大到原来的两倍”陈述,就不存在这样的问题了!

尽管是三个字的差别,答案有天壤之别!我认为彰显教育界的悲哀:

1.其实,类似的题目早就出现过,为什么我们成年人不能发现并及时纠偏呢?我认为有“皇帝的新装”的意思,既然大家都不说,我也不当出头鸟,以免成众矢之的,所以故意明哲保身;殊不知数学是解决问题的工具,用词模棱两可是大患,给孩子今后的学习、工作会带来不良影响,根本不容忽视。

2.教育局态度明确:认为题目使用的“语言不严谨,引发歧义”,这也是明鲜的“马后炮”;还鼓励学生“质疑、较真”,请问,身为教育工作者,你们平时做什么去了?自己为什么不具备点较真意识,质疑精神?尤其!你是专职教育单位啊!

3.在博大精深的中文面前,我们谴词造句都要咬文嚼字,对数学命题也要字斟句酌,数学是严谨的学科,容不得半点漏洞,此事发生后出题单位或个人并没发表任何道歉,显然还没意示到事情的严重性。

所以,我个人认为就教育来说:真是一大悲哀!

浙江一小学生对一道数学题的较真是教育一大幸还是一大悲?

中国数学不是全世界顶尖,中文签订的合同文本各方解读不一致,与中文的变化多端有关系,容易产生歧义:中国队大胜日本队……中国队大败日本队,居然一个意思!

这道数学题:正方体棱长扩大2倍……表面积扩大4倍是对的?

那么我问你:正方体棱长扩大1倍……表面积扩大4倍是不是应该对!!!

所以,中国数学应该从小表述清楚、有这个习惯,扩大2倍和扩大到2倍……不是一个概念,而且扩大2倍可以理解成:A+2A,A*2*2!所以是老师出错题了!

就象现在签重要文书,大家防得很多,就怕有几种解释…………宁可多写几页啰嗦点,多找几次律师!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。