未缴社保的员工到退休年龄合同终止,公司要支付经济补偿吗?

这个情况实际上涉及到很复杂的问题。

第一,到达法定退休年龄,用的单位要不要支付经济补偿呢?

这个答案,是不需要。

根据《劳动合同法》规定,劳动者依法领取养老金待遇的劳动合同终止。根据《劳动合同法实施条例》规定,劳动者达到法定退休年龄的劳动合同终止。

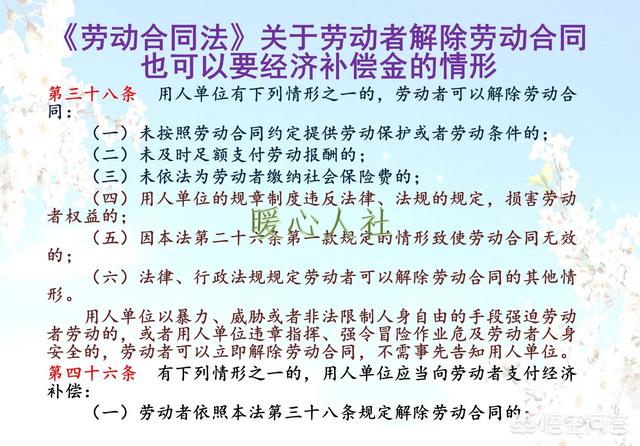

需要支付经济补偿金的依据,实际上是《劳动合同法》的第46条,并没有劳动合同终止时需要支付经济补偿金的情形。

所以,按照劳动合同终止的情形,退休职工是得不到经济补偿的。

第二,有人说没有签订劳动合同呢?

按照劳动合同法的规定,用人单位自劳动用工企业一年内没有跟劳动者签订劳动合同,或者续签劳动合同,视为签订了无固定期限劳动合同。

因此,视同无固定期限劳动合同也是劳动合同的一种,可以终止。

另外没有签订劳动合同的罚则,实际上是二倍工资或者双倍工资。跟经济补偿金是没有关系的。

双倍工资实际上也是自视同签订了无固定期限劳动合同开始计算维权有效期,一般劳动争议仲裁受理的有效期是一年,劳动监察受理的有效期是两年。超过时限就无法再维权了。

第三,没有缴纳社会保险费。

这种情况实际上就非常有意思了。按照劳动合同法的规定,用人单位未给职工缴纳社保费的,劳动者可以主动提出离职。

而且按照经济补偿金支付的条件,用人单位不给职工缴纳社保费,劳动者提出离职的,用人单位也应当支付经济补偿金。

也就是说,如果我们在退休之前的一个月提出离职,可以向劳动监察部门要求经济补偿金和要求用人单位补缴社会保险费。

如果我们在退休年龄到达当月,劳动合同终止的话,用人单位承担的责任就只有补缴社会保险费了。而且到达退休年龄后,企业欠缴社会保险费的行为已经终止,如果我们超出两年,再向劳动监察部门投诉,劳动监察部门就可以以超出维权时效为由,不予受理。

综上所述,临近退休年龄企业未给缴纳社保,我们应当提前1~2个月提出离职,然后通过劳动维权方式才可以获得经济补偿。如果是到达退休年龄,就不能获得经济补偿了。不过我们依然可以要求单位给补缴社保,劳动监察维权有效期是两年。

未缴社保的员工到退休年龄合同终止,公司要支付经济补偿吗?

未缴纳社保的员工到退休年龄合同终止,公司要支付经济补偿吗?你提出的这个问题看似简单,其实处理起来也是非常麻烦的,但是只要操作得当,不但能够得到经济补偿,而且还可以要求公司为你补交社保。

按照劳动合同法的规定,职工依法享受社会保险待遇的,劳动合同终止。职工要依法享受社会保险待遇,必须要同时满足两个条件,即达到法定的退休年龄,养老保险缴费最低达到15年。但是根据你的情况,虽然已经达到法定的退休年龄,但由于公司没有为你缴纳养老保险,这是无法领取社会保险待遇的。在这种情况下,劳动合同是不能终止的,也没有自动终止的说法,如果用人单位终止劳动合同,是属于违反劳动合同法的行为,肯定是要支付经济补偿的。

也许有很多朋友要问,劳动合同法实施条例不是明确规定劳动者达到法定的退休年龄,劳动合同终止吗?从表面上看,这两种表述方式似乎有冲突,其实这只是一种误读。因为劳动合同法是由全国人大通过的正式法律,属于我国劳动法规的重要组成部分,而劳动合同法实施条例属于国务院规章,按照法大于规章的原则,我个人认为劳动合同法的表述更为完整,更符合现在劳动用工的实际情况。同时我们在理解法律精神时,不能只看单独一个条纹,而是要从整个法律体系,相关的配套法律来进行全面地理解。除了劳动合同法以外,劳动法、社保法等都属相关的配套法律体系。如果综合社保法来看,由于用人单位没有缴纳职工社保,明显属于违法行为,即使员工达到了法定的退休年龄,劳动合同可以终止,但是用于用人单位违法在先,所以要求用人单位给予经济补偿是完全合法的。

从操作层面来讲,其实劳动者只要还有法律意识,在用人单位没有为自己按时足额缴纳社会保险时,就应该大胆地维护自身的合法权益。如果等到达到法定的退休年龄,用人单位以达到法定的退休年龄为理由要终止劳动合同,这时再来维权难度是比较大的,所花费的维权成本也是比较大的。正确的操作方式,是在没有达到退休年龄之前,可以提出由用人单位为自己补缴在单位工作期间的社会保险,如果用人单位拒不履行自己的责任和义务的,可向当地社保部门或是劳动监察部门进行举报,在这种情况下,自己社保补缴问题还是有希望的;如果通过自己的努力社保补缴的希望还是达不到,这时可以按照劳动合同法第三十八条要求辞职,按照劳动合同法第三十八条要求辞职的理由,就是用人单位没有为劳动者缴纳社保,在这种情况下要求辞职获得经济补偿,甚至经济赔偿都是比较可行的。

综上所述,根据我的理解,由于用人单位没有缴纳社保,导致职工达到法定的退休年龄被终止劳动合同,由于用人单位存在违反社保法的行为,属于违法解除劳动合同,是完全可以要求用人单位给予经济赔偿;在操作层面上,如果是在达到发动的退休年龄之前几个月,提出要求用人单位补缴社保或是按照劳动合同法第三十八条辞职,得到经济赔偿可行性更高。

未缴社保的员工到退休年龄合同终止,公司要支付经济补偿吗?

我国《劳动合同法》第46条规定的需要支付经济补偿金的情形,不包括达到退休年龄依法享受基本养老保险的人员。所以您说的这种情况,不能获得经济补偿金。

对于您所述情况,可以通过以下方式获取经济补偿金:在达到退休年龄前,劳动者以《劳动合同法》第38条用人单位未依法未其缴纳社保为由主动与用人单位解除劳动关系,据此要求支付经济补偿金,会得到裁判机关支持。需要特别提醒的是,一定要在退休年龄之前提出。

未缴社保的员工到退休年龄合同终止,公司要支付经济补偿吗?

感谢邀请,更感谢楼主的提问。

楼主您好,未缴社保的员工到了退休年龄合同终止公司要支付经济补偿吗?如果说你所在的工作单位没有给你交纳社保,那么到了退休年龄这个劳动合同关系是依法解除的,作为工作单位来讲确实是不需要支付相应的经济补偿,但是在劳动合同关系存续期间,没有缴纳相应的社保待遇,那么作为工作单位来讲,这个社保待遇是应该正常的来进行补交的。

比方说你在这家工作单位工作了20年,那么这20年以来的社保,都应该由所在的工作单位来进行补交。那么这样一来的话,你应该享受到的一个补偿待遇,是自己社保的一个补偿待遇,而不是经济补偿待遇,因为你是符合享受社保待遇的条件的。毕竟和所在的工作单位建立了相应的劳动合同,那么确实是应该依法享受社保的一个待遇。

所以说这样的情况那么对于你本人来讲,实际上经济补偿是没有办法来享受的,因为这个经济补偿待遇对于你个人来讲,首先你过了法定的退休年龄,那么根据劳动合同法的相关规定是属于一个依法解除劳动合同的行为,所以说作为工作单位来讲不应该承担相应的经济补偿,但是对于你来说,社保的这个补交是没有任何的问题的。

感谢阅读,请加我关注。

未缴社保的员工到退休年龄合同终止,公司要支付经济补偿吗?

您好,这是目前很多员工遇到的问题,所以这个问题提的非常具有典型性、代表性。

根据实际案例的判决中,对于这个问题我们需要分两部分去看。

一、关于员工达到退休年龄,劳动合同终止。

相关法律法规上已经明确规定,员工达到退休年龄时,劳动合同自动终止,且公司不用支付任何经济补偿金。

按照定义,到了退休年龄的员工就无法和单位建立劳动关系了,不受劳动合同法约束,同时企业让一个员工一直做到退休,尽到了提供劳动条件的义务。此种情况属于劳动合同自动终止,故没有经济补偿金,不属于辞退或解除劳动关系的情形。

二、但这个问题有一个大前提,那就是因为公司没有给员工缴纳社保,导致员工无法享受养老保险待遇,那这个时候会怎样定义呢?我们先看一个2015年的经典案例。

陈某2015年5月达到退休年龄,公司给其发了《员工退休通知书》,但因公司一直没有给其缴纳社保,故陈某便去申请劳动仲裁,要求支付经济补偿金。但劳动仲裁以超过法定退休年龄不予受理;一审法院的观点是不用支付经济补偿金;二审法院的观点是:“公司未缴社保,员工无基本生活保障,应支付终止合同经济补偿金;省高院的观点:“法律并未规定需支付经济补偿,二审判决缺乏法律依据,应予以纠正”,结果是本案不需支付经济补偿金。

三、实际上,在这个情形中,劳动合同终止和未缴纳社保已经是独立开来了。

1、达到法定退休年龄后再去仲裁,肯定不会被受理了,因为劳动关系已经不存在了。而且法院认为达到退休年龄劳动合同自动终止,是不受任何其他因素影响的,故不应与未缴纳社保这些问题关联起来。

2、关于用单单位未缴纳社保的问题,可以单独去社保部门投诉,但一般建议都要在达到退休年龄前去投诉处理,避免出现意外情况导致自己的劳动权益受损。

以上回答,希望可以帮到您!

未缴社保的员工到退休年龄合同终止,公司要支付经济补偿吗?

感谢邀请,更感谢楼主的提问。

楼主你好,未交社保的员工到达退休年龄合同终止,公司要支付经济补偿吗?如果说没有交纳社保,那么作为企业单位来说,终止了这个劳动合同企业单位,依法要承担相应的一个经济补偿和社保的补交待遇。因为交纳社保作为企业单位来讲是依法应尽的责任和义务,这也是劳动合同法中明确所规定的。

如果到达退休年龄,那么是不存在单位单方面解除劳动合同,因为这个到达退休年龄之后,那么这个劳动合同关系是属于一个自动解除的状态,但是由于没有交纳社保,作为企业单位来讲补交员工的社保是应尽的责任。所以企业单位就应该根据自己和员工所存续期间的一个劳动合同的时间,来补交相应的一个社保待遇。

比如说员工和企业单位已经工作了二十周年,那么建立了20年的一个劳动合同关系,就应该补交之前20年的一个费用,当然在补交的过程中,个人应当所承担的缴费比例大概1/3左右,应该由个人来承担,剩余的2/3应该由企业单位承担的缴费比例,包括滞纳金的费用都应该全部由企业单位来进行承担。

感谢阅读,请加我的关注吧。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。