何鸿燊创建5000亿“商业帝国”,古代为什么“重农抑商”?

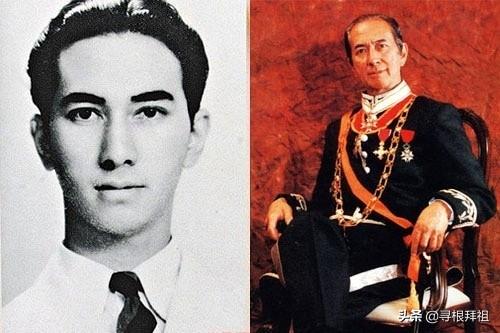

据福布斯排行榜说,2011年,何鸿燊控制的资产就达5000亿港元,按照近十年何氏家族业务发展的势头,很可能其个人资产就能超过5000亿。如果换成现钞,以百元一张顺次铺接,要排出一二百公里远。

现代工业文明,尤其是信息时代下,财富增值的速度,一次又一次突破人类的想象力。有人计算过,人类历史近十几年来所创作的财富,竟然超过几千年文明的总和,且这个加速度的趋势越来越明显!

当年吕不韦曾经说过,务农有十倍利,经商有百倍利。既然古人都明白这个道理,为何我们的祖先却几千年如一日,始终固守土地,秉承“重农抑商”的思路?这岂不是白白错过了中国提前两千年,跑步进入现代文明?

中国的农业文明是自然条件决定人类历史跨过原始的游牧文明,出现了分叉,一部分地区进入农耕文明,一部分进入商业文明,还有一部分固守着游牧文明。

人类为什么会出现不同的选择?中国为何选择了农业文明呢?

1.文明的发展方向不以人的意志为转移

准确地说,文明发展方向,不是人类选择哪条道路,而是在特定条件下的生存适应性。比如,在崇山峻岭里,人类不可能选择渔业,在水草丰美的草原,人们不可能放弃游牧。黑土地的丰饶,能吸引百万大军闯关东,荒凉的黄土地,逼迫人们走西口。

所以,本质上人类是自然环境的产物,“人定胜天”昭示了人类认知水平的愚昧无知。

我们从世界文明分布,不难看出一些共性的地方:凡是草原、森林植被风貌的地区,人们生活大多固守原始的射猎为生模式;凡是土地贫瘠、交通便利的枢纽地区,大多倾向于商业文明。而位于位于亚马逊河、尼罗河、黄河两岸,则诞生了人类历史上最早的原生态农业文明。

停留在游牧文明的族群,是因为自然生态太好,上天赐予的物资,足以供应族群生存需要,没必要探求新的生存方式。

转向农业文明的族群,是因为族群壮大,原有的自然物候难以满足需求。被河水常年冲刷形成的肥沃广袤的大平原,恰好又给族群提供了大规模农业生产的基本条件。

既无法停留在游牧文明,又不具备农业文明条件的地区,假如恰好处于交通枢纽,充当物资交换中心,是其必然选择,这就是商业文明的诞生。

如果很不幸,以上条件都不具备,要么举族迁徙,要么自然灭亡!

2.中国选择农业文明的两条必由之路

中国选择农业文明,也是自然环境预先铺设的发展道路,有两条理由,决定了中国必然走农业文明之路。

①主动性:黄河缔造的大平原适合农业生产

我们为什么称黄河为母亲河,就是因为它是我国文明的缔造者。黄河在千数万年的流淌中,在沿河两岸,冲刷出了一条自西向东的华北平原,和中原平原。由此,中国的原始部落群体,走出森林、大山、草原,聚居黄河两岸,走向农业文明。

很显然,农业文明的产出率,要远高于射猎,所以,它极大地促进了人类生存和繁衍。因而,古人不可能放着这么优越的自然物候不用,还生存在不能满足族群发展需求的游牧文明阶段。

②被动性:封闭地貌缔造了自足自给的生产方式

另外,中国的地貌也决定了,只能选择以农业为主体的发展方向。中国地形多山,东、南临大海,西部群山环绕,北面是一望无际的大草原,以古人的条件,很难突破地理条件的封锁。所以只能选择自足自给的农业经济,而不适合商业。

中国为何选择,并固守重农抑商基于自然环境的塑形,和农业发展的选择必然性,中国逐步形成了世界上最稳固的农业文明,也由此形成了与之相匹配的“重农抑商”思想。

1.农业的生存支柱作用

中国西周以来的三千年历史,维系社会运作的基本经济基础就是农业。老百姓靠耕作获得生活资料,政府靠农业税维持运转,土地是中国的命根子。数千年来,王朝不断更替,但是对土地的分配方式,始终是左右政治的主轴。

当一个社会,其经济来源的百分之九十以上,依赖于某种单一方式,必然导致所有的文化制度,都以它为中心架构,轻易不能突破。所以,商业在中国只能是有限度地开放,不能进入主流。

2.商业利润对农业的破坏作用

吕不韦的论断,其实就已经表明,任何一位统治者,都会对商业侵蚀,存在高度担忧。

商业相对于农业的资金周转率和灵活性,所产生的的巨大利润,与人性逐利的本性结合,很容易造成集体性追捧。一旦形成这种格局,农业生产危机就会面临巨大危机。

前面我们讲过,中国地貌不适合古代商业,几千年就一条艰难的丝绸之路。倘若国人都把注意力放在商业,农业的支柱作用谁来替代?摒弃自然资源的优势条件,选择一个不适合的发展道路,显然不明智。

但是商业的利润又不断诱惑着人们,怎么办?只能通过政策调整,抑制商业发展!

3.商业对外发展的天然短板

难道农业和商业天生对立吗?就不能兼容?可以,但是中国不行,因为中国封闭的地貌,决定了古代的商业,只能是内部的流通为主,而不是对外的交流和增值。

我们发现,中国自古对外贸易,大多呈现贸易出口的形态。倘若在那种情况下,有一个强盛的商业机制助阵,其结果就是大量资源性物资,包括粮食的外流。这种不均衡,导致古人生存发展最重要的物质,粮食安全问题被急剧放大。

当一个自足自给的内循环系统机制形成后,必然会对商业交换产生排斥,尤其是对危害生存基础的流通格外警惕。

4.强大的农业文明思想禁锢性

随着历史的发展,当我们已经能突破地理条件的限制,具备了文明转型条件时,为何古人还是坚守“重农抑商”的政策呢?

①农业文明的保守思想

农业文明最大的弱点就是保守,不思进取。因为可以自足自给,所以没有生存危机,进而导致满足现状,对外界的变化就失去应变能力。

所以,几千年来,古人一直在农业文明的基础上,不断强化,不断深耕,唯一无视的就是环境的变化,对商业的价值已经重新定义了。

②传统文化的钳制作用

思想的僵化,慢慢形成深入骨髓的文化基因。中国先秦的诸子百家,是我国思想最活跃的一段时期,从那以后,我们就进入了文化定型期,继续强化农业文明的基础。

这个结果,导致古人从有意识,到无意识地排斥商业文明。商人被称为下九流,商业被视作奸猾之徒的行为,没有人能突破这个文化钳制,去思考新格局下的机会,甚至失去了对客观现实的基本认知。

③落后制度的禁锢作用

到明清时期,随着经济总量的扩充,和外来商业文明的影响,其实我们已经具备了变革的内部条件。可惜,我们又身处一个,由农业文明高度僵化带来的制度禁锢。

如果仅仅是思想保守,尚可以在外部环境的影响下自我觉醒,可是制度的禁锢,以强制的手段,隔绝了我们思想改造的通道。

前三点决定了古人选择“重农抑商”的必然性,第四点则揭示了古人固守“重农抑商”,一层不变的原因。

从农业到商业,中国还能走在前面经历了晚清以来的落后挨打,让我们对古人不能与时俱进,抛弃了工业文明的机会而扼腕。所以,如今很多人始终以全盘西化,自我否定的态度审视我们的文化,其实也是不对的,是一种文化不自信的表现。

有一种观点认为,我们的文化基础就是农业文明,已经不合时宜了,西方的工业文化才是主流,所以我们一无是处。

这种观点要不得,也很谬误!

请问西方工业文明,是从原始社会一步跨越过来的吗?它不也经历过不同文明阶段的洗礼吗?我们的传统文化思想,虽然基础农业文明,但是任何一种思想体系,都有其高于现实环境的指导意义,否则它就不配叫思想。所以,只要我们把握思想精髓,结合时代特征,它就能呈现积极推动作用。

比如儒家思想,它具体的礼乐,甚至孝道的表现方式,都可以摒弃,但是它所倡导的德治,和人文关系,以及个人的修为方式,恰恰在当今社会更稀缺!

再比如道家思想,绝对的无为不适应时代了,但是它所主张的人与自然关系,对当今社会的警示,足以让我们一身冷汗。

所以,即便今天的后工业文明时代,越来越多的民族,都认识到了中国传统文化思想的价值。也就是说,我们不能狭隘的看待思想文化,而是要学会抽象继承。

商业文明高度发达的今天,我们依然没有脱离我们的文化基因,我们就是在传统文化基因的基础上,与工业文明握手,才取得了举世瞩目的持续高效发展。

三十年前,大陆没有一个“何鸿燊”,如今我们有若干个“何鸿燊”,甚至有不少让何鸿燊望其项背者,何也?我们的文化使然!

何鸿燊创建5000亿“商业帝国”,古代为什么“重农抑商”?

重农抑商在我国历史中是长期存在,为什么呢?我从两个方面阐述一下我的观点。

一,战争时期

以秦孝公(秦始皇六世祖)时期的商鞅变法为开始,其主张把农耕与战争结合在一起,农耕为手段,战争为目的。因为战争时期除了一线兵力,最重要的还有后勤供给能力。在冷兵器时代,粮食是无比关键的。

“粟爵粟任”

使国内百姓全部投入农耕生产,就会有大量的粮食,而多出的余粮上交国家,国家根据交纳量授予官职,这可以壮大地主阶级力量,维护小农经济,同时国家有充足的粮食和饲料供给前线作战。

而在战争时期重农可以理解,那么为什么要抑商呢?

古人认为商人乃食利阶层,不事生产,说白了就是在全国百姓参与农耕的大政策下,如果同时商人也很活跃,就会买卖粮食,这是国家不愿意看到的。虽然由于客观经济需要,不可能消灭市场,但商鞅极大的提高粮食价格,加重商人的赋税,使商人无法交易。

二,和平稳定时期

自商鞅变法以来,其维护地主阶级,租佃制小农经济影响了中国2000多年。

我国古代一直是以农业立国,因为农耕即是生产,而商人代表流通,重农抑商即是重本抑末,如果工商业发达,那么势必会与农业争夺劳动力,就会导致粮田荒芜,粮食短缺,削弱生产部门,减少地租收入,极大影响了国家财政。

所以只有人民专心务农,就朴实而容易治理,忠厚而容易役使,诚信而可以守土,国家粮足而容易发展。

而且从思想上,重义轻利才是正道。重农即对国家重义,工商乃是私人之利,抑商就是轻利。荀子也曾说过“工商众则国贫”,说明在古代思想家看来商人严重威胁着重义轻利的思想。

三,综上所述,重农抑商只为生产不为流通,目的主要是维护封建专制和皇权统治。这样势必导致经济水平低下,但从历史看来,元灭宋,清灭明等例子,都是经济水平相对低灭经济水平相对高,军事水平高灭军事水平低。所以在封建社会重农抑商看起来是可行的。不过欧洲经过工业革命后,我国在清朝末期只能任人宰割了。

何鸿燊创建5000亿“商业帝国”,古代为什么“重农抑商”?

在现代社会,工商业活动及工商业的繁荣程度成为国家经济是否发达的最重要指标,很多国家都在大力发展工商业,很多巨贾富翁(如何鸿燊、李嘉诚等)都是从事工商业活动致富的,正所谓“无工(商)不富”,农业反而放在次要的地位了。

而在古代封建社会,农业才是根本,无农不稳,历朝历代都非常重视农业生产,而抑制商业活动,在地位上都体现出来(古代很重视等级制度,等级一般划分为仕、农、工、商四等),可以看出,农业排在商业前面,且商业是排在最低等级的,从事商业的人及其后代不准从事仕途,而且还被课以重税,甚至还不能穿华贵的衣服等抑制措施。

战国时期,商鞅在秦国推行变法,重农抑商,奖励耕战,对粮食布帛生产多的人予以免除徭役,对经商及懒惰造成贫穷的,连同妻儿女没入官府作奴隶;上述措施让秦国强大起来,为统一六国奠定基础。

西汉时期,特别是初期,经历了秦末农民起义及楚汉战争,神州大地出现了千里无人烟、民不聊生的局面,为巩固西汉统治,迅速恢复农业生产,西汉统治者出台了一系列重农的政策。

汉高祖鼓励士兵复员;号召逃荒的农民返乡;释放奴婢;鼓励生育并免除徭役,田租降为十五税一,改善水利,修筑黄河两岸的堤岸等。

汉文、景帝时期继续承袭汉高祖的休养生息政策,更是将田租降为三十税一,文景两帝亲自耕田,皇后亲自采桑等。

汉武帝时期,鼓励垦荒,改良农具及耕作方法,修建白渠及治理黄河等。

同时,为防止人力等流向商业,西汉对商业采取了抑制措施:商人必须缴纳两倍的算赋(人口税);商贾及其子孙不得任官;禁止商贾穿名贵衣服、乘车骑马及携带武器等。

通过上述重农措施,西汉恢复了农业生产,国库充足,兵精将广,中国进入了第一个强盛时代-大汉王朝。

到了明清两朝,继续抑商,继续实行专卖制度;对商业课以重税等。明朝初期,东南沿海的倭寇日益猖獗,为防止流亡海上的敌对势力与倭寇勾结,危及统治,明朝实行“海禁”政策;清朝为了对付东南沿海的抗清斗争,实行“闭关锁国”的政策。

明清两朝时期,正是世界资本主义萌芽的时期,而继续执行抑商政策,及“海禁”、“闭关锁国”政策,导致了中国错过发展资本主义的最佳时期,造成了近代中国落后于西方资本主义世界。

综上所述,中国封建社会(古代社会)长期执行“重农抑商”政策由其经济基础及统治阶级利益决定的,中国封建社会的经济基础是自给自足的自然经济,重视农业,使农民安居乐业,国库充足,免除内忧外患;而商业在当时的统治者看来,只不过是通过商品交换及高利贷来盘剥农民,乃是“末业”;农业才是立国之本,不能舍本逐末!

何鸿燊创建5000亿“商业帝国”,古代为什么“重农抑商”?

秦朝时期,秦始皇为了重视农业,颁布特定法律,规定下雨后,要书面记录并报告雨量大小,收益面积,等情况,并且规定粮食成熟后入仓,储藏,以及每亩的播种量等一系列规则,同时对徭役方面也有规定,每户只得征调两个劳动力服役,刘邦建立汉朝后,这一政策没有多少变化,另外规定商人不得穿华丽的衣裳,不能坐车,不得拥有兵器,不得做官,还要交很重的税,等等对商人进行了一系列限制。

唐朝时期虽然是封建社会的鼎盛时期,对于商业相对比较宽松,但是还是执行的重农抑商的政策,在唐朝,商人一样不能骑马入仕,不仅如此,在唐朝中后期,国库逐渐空虚,朝廷就会要商人贡献钱粮,肃宗皇帝时期,税收已经超过2成,引起商人的极大不满,控诉朝廷,最终落得个被杖杀的下场。

纵观这些政策,当权统治者无不在对商人们进行打击,其原因不外乎处于维护自己统治地位的目的,人们自古就说无商不奸,商业的鼎盛发展,人们就会快速积累财富,增长知识,要知道,在中国古代,底层劳苦大众的识字率是相当低的,就算到了清朝末年,19世纪末期,在西方列强的影响下,中国的识字率不过才2层,更何况在古代,当权者们害怕民众通过经商来提高整体的知识水平,这将极不利于皇权的愚民统治。

当权者们通过打压丑化商人,将商人贬低为贱民,使得那些劳苦大众望而生畏,一心只想着种地当兵这些被称之为正统的出路,其他的行业都被称之为“三教九流”,人民要想靠种地来积累财富,那是完全不可能的事,这样就有了长治久安的局面,皇权统治者想要的正是这样的,完全凭着自己一张嘴,想说成什么样就是什么样。

在古代,经商对于一个家族来说就是一种耻辱,是会被移出族谱的,有些人就算经商成功了,还是会去谋求另一个身份改行,就是所谓的“镀金”,这种政策的执行必然会将古代社会带入无限的循环中。

何鸿燊创建5000亿“商业帝国”,古代为什么“重农抑商”?

感谢邀请,中国是个农业大国,所以重视农业生产。

何鸿燊创建5000亿“商业帝国”,古代为什么“重农抑商”?

如果你是古代帝王,你也会“重农抑商”,即使你带着现代思维穿越过去!

首先,中国人很多,中国古代人也很多。人都是要吃饭穿衣的,所以,你是帝王的话,你会怎么办?饿得他们造反还是发展粮食棉麻?

当你发展粮食棉麻的时候,你会发现,古代中国粮食单产是极低的。为什么农民都喜欢风调雨顺?因为一旦风不调,雨不顺,那你一年都别想吃饱饭。

粮食单产低,生产力落后,没有大型机械,怎么办?

多多得生人啊,用人力去弥补。好了,问题来了,人生得多,需要的粮食也多了。。。

粮食除了养人,还要养战马。战马不是光吃草就可以打仗的,它甚至吃得要比人好!

粮食不光要够吃够用,还要备灾!比如宋仁宗时期,河北水灾,朝廷首先要做的赈灾措施就是“放粮”,别让灾民变饥民,饥民变流民,流民变流寇,流寇变成李自成!

重农还有一个好处,就是可以将人固定在土地上,方便管理,赋税啦,徭役啦,兵役啦等等。反正朝廷有活儿,方便找你。

为什么要抑商?

首先,商人不直接生产粮食,还要消耗粮食。

商人到处流动,不便于征发。

商人唯利是图,囤积居奇,越是急需的,越要卖高价!而且他的税还不便征收(不是现代社会)!

商人生活质量提高以后,难免奢侈,扰乱百姓生产粮食的心情。你家邻居王二狗,通过2个月倒卖粮食,发了。穿金戴银,比你种十年地,都要富有。你想不想跟着一块儿干啊?他能一个月挣20万,你挣得比他少,你挣12万,一个月,你愿不愿意干呐?

我也愿意!

所以,如果你是帝王的话,你肯定希望你的百姓好好生产粮食,留足自己的,剩下都是国家的。你也希望少点商人,多点种田的吧。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。