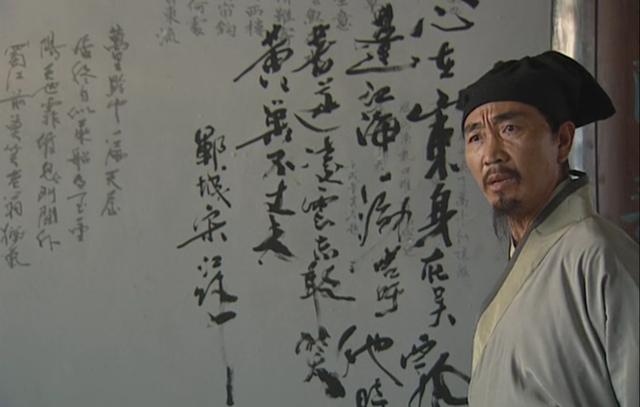

《水浒传》宋江本来在浔阳楼就是写了反诗,为何说他是被小人黄文炳陷害?

宋江在浔阳楼题反诗,是《水浒传》中的一个小高潮,也预示着未来梁山老大一个心路转变必经的过程。

可是有人也纳闷,既然宋江有着如此远大的志向,还把比过黄巢当成自己的目标,那为什么当初在梁山的时候不留下,还非跑到江州服刑呢?

既然甘心受罚,为什么不好好改造,非要跑浔阳楼上题个反诗,落人口实,把自己逼入绝境呢?

更让人难以理解的是,明明是自己犯的错,为什么却骂人家举报人黄文炳是小人,还说自己是被黄文炳诬陷的,要报仇呢?

一、

首先我们先搞明白,宋江为什么一个人跑浔阳楼上喝酒,还题了一首饱受争议的诗呢?

读了多遍《水浒传》之后啊,我们就会发现,宋江这个人啊,喜欢跟人交流,用现在的话叫社交牛叉症。他跟鲁智深啊,武松啊,杨志啊,都不太一样,那几位是有名的宅男,向来喜欢独来独往。幸亏他们生在古代,要是换成现在,铁定属于在家里不出门的那种。

所以宋江到哪里都是呼朋唤友,一天不出门逛逛,他浑身不得劲。若非如此,当年在清风寨非要去观灯,也不会平白无故招惹是非,拉花荣下马了。

到了江州地面上,他一样不安分,三天两头地找人家戴宗啊,李逵喝酒玩耍。因为有次吃鱼吃多了,上吐下泻,被憋在营房养了好几天的病,戴宗啊、李逵啊、张顺啊,也是三天两头来看他。

结果这一天,没人来看他,他自己也觉得病好了,闲不住啊,非要去找人家玩。可惜,戴宗不在家,李逵不在家,张顺也不在城内,于是宋江越走越远,一直走出了江州城。

本身宋江就喜欢玩,出了城还没找到伙伴们呢,就发现了一座酒楼,也就是浔阳楼,这下子他挪不开脚步了:

“我虽独自一个在此,不可错过,何不且上楼自己看玩一遭。”

这一看可不打紧,越发地触景伤情,再加上几杯小酒下肚,想想自己三十几岁了,一事无成,流落至此,想找个朋友一起喝酒都找不到……

二、

宋江在江州的时候,并无反意,他也没有遭受到什么不公平的待遇,况且这又是他自己选择的路。

虽然也有点郁闷,但配军也是有出路的,像杨志刺配后遇到梁中书,武松刺配后遇到施恩父子,连宋江本人刺配后不是也遇到戴宗了嘛。

但在那个时代,宋江要想达到一定的自我满足,其实有两个评价标准在那里。一个是正途,一个是江湖,在官场上,他基本是到底了,从一个小小的押司,到如今的配军。在江湖上,他的地位又如此之高,人人待见,这种巨大的反差,也会让他对自我的认同发生改变。

其实在之前他就已经饱受这种地位落差的折磨了,本来大宋大赦天下,他以为即便不能官复原职,那他杀害阎婆惜的事也能翻篇了。可惜不行,别人都赦了,就他没有,还被刺配到了江州。

若是旁边有人陪着还好,偏偏是宋江一个人在浔阳楼喝闷酒,喝多了后,就总想倾诉,这也是人之常情,为啥很多人酒后话多呢,就是这个理:

“不觉酒涌上来,潸然泪下。临风触目,感恨伤怀。忽然做了一首《西江月》词调,便唤酒保,索借笔砚。”

一个人喝闷酒,结果心头一直环绕着一首伤感的音乐,越来越响,这也就促使他不得不说点什么了。

既然是抒发情感,那么找来笔墨纸砚,写好了直接带走就是了,干嘛非写墙上?

三、

关于宋江要题诗的意图,其实书中也讲了,并非真的要反,确实是为了鼓励自己,激励自己,别因此沉沦下去而已:

“何不就书于此?倘若他日身荣,再来经过,重睹一番,以记岁月,想今日之苦。”

那么宋江题的诗是不是反诗呢?

这又得提《大明王朝1566》中大太监杨金水对李玄说的一句名言了:

“有些事不上称没有四两重,而要上了称,一千斤都打不住!”

这完全在乎别人怎么看了,如果非要往“反”处解读,即使宋江长了一百张嘴,他也说不清。毕竟判断的标准不在他这里,而在于有权力判他的人手里,他怎么想,就是什么罪。

其实宋江写的那首诗若是换种角度来看,无外乎抒发一下情感,宣泄一下情绪,同时暴露一下自己的野心和杀心,诗词如下:

“心在山东身在吴,飘蓬江海谩嗟吁。他时若遂凌云志,敢笑黄巢不丈夫!”

而他的这种壮志和野心,虽然一直在心头萦绕,但若非喝了酒,宋江确实不会轻易吐露。

若是换了别人看到这首诗,估计就两种结果,一种嘛是佩服他,虽然身为配军,但志向高远,值得鼓励。一种呢,则是嘲笑,你看你宋江,不过一个配军,还想凌云壮志,真是异想天开,自不量力,狂妄自大。

但不管是哪一种结果,大家也就呵呵一笑,不会有什么严重的后果,偏偏宋江遇到了黄文炳。

四、

实际上,类似于宋江题的所谓反诗,在历史上太多相似的了。

比如李商隐的《贾生》:

“宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。”

这不是讽刺汉文帝不问国事,天天搞鬼啊神的嘛,若是碰到小人给强行解释一番,够李商隐吃一壶的。

还有陈子昂的《登幽州台歌》:

“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。”

若是非要深究,这首诗是说,往前看见不到往昔招贤的明君,往后看看不到后世求才的明君。说到底,这不是讽刺当今圣上是昏君嘛,幸亏没碰到小人,要是碰到了小人,我们就看不到这首诗了。

还有李清照的《夏日绝句》:

“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”

这首诗就是讽刺南宋朝廷,面对金国一味南逃,连项羽都不如!项羽虽说是霸王,但对汉朝廷来讲,也得归在“楚贼”一类,你李清照思念他,是啥意思?

但也有例外啊,有时候不是这个意思,硬给往一千斤上套,这就要命了。比如,你解读《水浒传》就是错,108将都是朝廷钦犯,不管你夸哪个,或者分析哪个,都是有罪的。

是啊,你写都写了,是你有错在先,还能怪我举报,还能怪我拿赏钱,要知道互联网可是有记忆的,要想人不知除非己莫为!

说得似乎有道理,但细思极恐啊,就像倒地老太太一样,行不行,先讹你一把,反正失败了也没惩罚。

五、

其实宋江题的诗虽称不上完全的反诗,但是也充斥着暴力,是有问题,该论罪的,比如这一句:

“他年若得报冤仇,血染浔阳江口。”

虽然读完整部《水浒传》后,也知道,整个梁山108将,最不想造反的就是宋江了。但毕竟他是天魁星转世,杀人魔王的头头,虽然也讲仁义,但更多的是嗜杀如命。况且我们是用上帝视角看待这件事,黄文炳又没上帝视角,谁知道你会不会干。

就算是换现在,你跑到飞机场墙上题了一行字,说要血洗飞机场,看看会不会被抓,被监视吧?

事实上,从古至今,有些话确实是不能乱说的,就算是写诗,也要注意。别说宋江这么一个配军了,就算是大学士苏轼,就因为质疑宋神宗的新政,弄出个“乌台诗案”。若不是王安石等人苦苦哀求,苏轼小命不保,但也被贬职到了地方。

宋江确实狠的,别看他面对狠人时,也会吓得屁滚尿流,但是一旦他笑嘻嘻地谈笑风生,往往也会伴随着杀戮,比如招降秦明时,可是杀了很多无辜百姓。

因为他骨子里有这股狠劲,才会在酒后失言,写下了这首饱受争议的诗,反不反暂且不论,但这首诗确实有问题。

更要命的是,这件事宋江完全是在醉酒的状态下完成的,事后全然不觉:

“开了房门,便倒在床上,一觉直睡到五更。酒醒时,全然不记得昨日在浔阳江楼上题诗一节。”

六、

不管怎么说,宋江题“反诗”在前,被有心之人利用在后,也怨不得别人,谁让自己贪酒误事呢。

既然,宋江题的诗确实有问题,为什么他反过来骂举报人黄文炳是卑鄙小人呢?

这个问题嘛,也很简单,比如你在互联网上发表了不当言论,被人举报了。轻则嘛,给你删帖封号,重则呢,拘留你几天,这种处罚也差不多了吧。

放在大宋朝也是有律法的啊,就算宋江题的确实是反诗,也罪不至死啊,大宋律法:

“诸口陈欲反之言,心无真实之计,而无状可寻者,流二千里……若有口陈欲逆叛之言,勘无真实之状,律令既无条制,各从不应为重。”

宋江确实题了诗,但实际行动上却无谋反之意,况且现在的他也没有条件谋反。按照大宋律法的话,顶多再打几十板子,再流放罢了。

就算是他已经为配军了,罪上加罪,也不过是多打点板子,多蹲一年牢营罢了。

但若是如此的话,对于黄文炳来讲,他的目的就达不到了,要知道此时的他可不是什么好人,而且正在想方设法讨蔡九知府欢心,想升官发财呢:

“这人虽读经书,却是阿谀谄佞之徒,心地匾窄,只要嫉贤妒能……时常过江来谒访知府,指望他引荐出职,再欲做官。

只是举报一个狂妄之人,显然称不上什么功绩,要是举报了一个造反的人,那性质可就不一样了。

七、

原本不过是宋江口出狂言,发布恶意言论,造成社会不良影响的罪,但黄文炳硬是凭借着三寸不烂之舌,把他扯到“叛国罪”上了。

黄文炳禀告蔡九知府后,蔡知府是不当回事的,压根就没把宋江放在眼中:

“量这个配军,做得甚么!”

但这样一来,达不到黄文炳的预期啊,所以他眼珠子一转,硬是将这件事跟司天监的天象异常以及民间的谣言联系到一起了。

司天监发现的天象异常,这是有人要作乱的迹象:

“罡星照临吴楚分野之地。”

民间的童谣是:

“耗国因家木,刀兵点水工。纵横三十六,播乱在山东。”

经过黄文炳一番解释,耗国因家木,成了“宋”字,刀兵点水工,成了“江”字,再加上宋江乃郓城县人,正好在山东,这不就是暗示,宋江或者在六六三十六岁时谋反,或者在六六之年谋反,等等等等。

他的这个举动像什么呢?

就像,你在某大型公司任职,抑郁不得志,某天喝多了,在论坛上发布了一条信息,说哪天自己当上了老板,先干掉这家公司。

结果被闲来无事逛论坛,正想方设法跟老板套近乎的人看到了,马上添油加醋给你汇报老板去了。关键是这个老板还迷信,前几天刚算命,说要避开某某特征的人,结果这个人掐指一算,这不就是说的这个人嘛。

于是你不仅被开除了,还莫名其妙以泄露商业机密罪,关进去了几天,你说你气不气?

八、

事实上,正因为他们知道宋江没反,才会这么肆无忌惮地整他,若宋江真反了,他们反而不敢了!

比如林冲,之所以其他人一而再,再而三地陷害他,就是因为他们知道,林冲不会冲动,若林冲一开始就发威了,他们反而不敢了。

同样的道理适用于武松身上,若是武松一开始就表现出反意,以及残暴的一面,张都监也自然不敢如此陷害他。

同样,后来的梁中书怀疑卢俊义落草梁山的时候,把他整得相当惨:

“左右公人把卢俊义捆翻在地,不由分说,打得皮开肉绽,鲜血迸流,昏晕去了三四次。”

等到梁山真怒了,贴出了无头告示,提到卢俊义就是梁山的人,你们谁要动他,晚上睡觉的时候都小心着点。

这下子连梁中书都吓傻了:

“梁中书看了,吓得魂飞天外,魄散九霄。”

又开始好酒好肉地伺候卢俊义了,生怕梁山真的前来报复自己,显然没有了之前的嚣张气焰!

正因为黄文炳没有官职,才会在大街上闲逛,寻找升官发财的机会,书中也提到了,活该宋江倒霉:

“也是宋江命运合当受苦,撞了这个对头。”

后来宋江还想装疯卖傻蒙混过关,也是这个黄文炳紧抓不放:

“休信这话。本人作的诗词,写的笔迹,不是有风症的人,其中有诈。好歹只顾拿来。便走不动,扛也扛将来。”

九、

为了迫使宋江招认,黄文炳还撺掇蔡九知府动用大刑,毕竟宋江不吃力,挨了一会儿就扛不住了:

“自不合一时酒后,误写反诗,别无主意。”

黄文炳之所以这样做,就是为了邀功,而且还是他亲口对蔡九知府讲的:

“相公在上,此事也不可宜迟。只好急急修一封书,便差人星夜上京师,报与尊府恩相知道,显得相公干了这件国家大事。”

包括后来戴宗弄了假回信,也是被黄文炳识破的,还一并把戴宗也给牵连了,说他们俩就是跟梁山贼寇勾结。

可惜啊,黄文炳千算万算,是万万没想到,宋江跟戴宗确实跟梁山有勾结啊,而且梁山军来势汹汹,即使城里有五六千军队却扛不住一百多人的冲击:

“一百四五十人,一齐呐喊,杀奔江州岸上来。有分教:浔阳岸上,果然血染波红;湘浦江边,真乃尸如山积。”

即使这样,宋江还是不满意,不顾梁山人员不足的弊端,请求晁盖杀到城里去:

“只恨黄文炳那厮,无中生有,要害我们,这冤仇如何不报!怎地启请众位好汉,再做个天大人情,去打了无为军,杀得黄文炳那厮,也与宋江消了这口无穷之恨。那时回去如何?”

总之后来宋江不仅派人杀了黄文炳一家,还活捉了黄文炳,并让李逵活剐了他:

“便把尖刀先从腿上割起,拣好的就当面炭火上炙来下酒。割一块,炙一块,无片时,割了黄文炳。李逵方才把刀割开胸膛,取出心肝,把来与众头领做醒酒汤。”

由此可知,当别人硬给你扣帽子时,你最好啊,真有这个帽子。就像说某国有大规模杀伤性武器似,你啊,最好真有,不然的话,也就离死不远了。

不过想想也悲哀,强大的梁山军所向披靡,人人都怕宋江,等到他真招安了,被人家一杯毒酒就解决了,呜呼哀哉。

最后,为什么说黄文炳是小人呢?

其实道理就在这里,有些事啊,不上称没有四两重,一旦上了称一千斤也打不住。可问题是,很多事啊,就是四两重,你非要弄成一千斤?

就像有些人举报《喜羊羊和灰太狼》暴力,狼怎么可以天天想吃羊呢,害了儿童;举报《熊出没》里面的光头强砍树,树怎么可以乱砍呢,不得保护森林;举报《美少女战士》头发染得五颜六色的,会带坏小朋友……

看似合情合理,也能说出一定的道理来,可是长此以往,一旦人的私心夹杂到里面去,事事都举报,可谓人人自危,祸国殃民啊。

毕竟有时候生活不满意了,骂两句老天爷发泄一下,不至于就枪毙吧?

《水浒传》宋江本来在浔阳楼就是写了反诗,为何说他是被小人黄文炳陷害?

宋江在浔阳楼喝醉了酒,泄愤泄情的写了首反诗,黄文炳抓住这个机会就告官,这充分说明了黄文炳之小人所为,此事合情合理,并没有什么异议!

《水浒传》宋江本来在浔阳楼就是写了反诗,为何说他是被小人黄文炳陷害?

这段故事发生在明代的南京、北平,施耐庵笔下的宋江、黄文炳都不是好鸟。宋江确实题了反诗,黄文炳也确实陷害了宋江。

这其中,又有什么样的真故事呢?

水浒传中的江州是哪里以真实的地名而言,江州就是江西九江。但是,从施耐庵所描述的地理位置和江州周边环境,以及人物来历等细节品读,江州肯定不是写的江西九江。

宋江从揭阳镇渡过浔阳江,就到了江州,黄文炳住在无为军,也在江州的对面。但是,江州、无为军之间隔了一条江叫无为江。这样的描述,完全不是江西九江。九江的对面,既没有揭阳镇,更没有无为军,无为军在安徽境内。施耐庵这样错乱时空,其实描述的是“二水中分白鹭洲”,也就是大明王朝的都城南京城。

浪里白条张顺是扬子江鱼伢子,也在江州打鱼卖鱼。扬子江是长江南京以下至入海口这段的别称,如此,便以张顺这个人物,再次暗示江州不是江西九江,实写的是南京城,而且,就是南京皇城。

宋江所题反诗中说道:“心在山东身在吴”,更是点明了江州不是九江而在“吴”地。南京属于古吴之地,朱元璋于年攻占集庆后,改名为应天府,韩林儿封他为吴国公,后又自称吴王。“武行者夜走蜈蚣岭”,飞天蜈蚣隐喻的就是朱洪武。

所以,宋江江州题反诗的地方应当在南京,而不是江西九江。

问题是,书中所写到的浔阳江,就是长江流经江西这一段的古称,浔阳楼、琵琶亭更是九江的著名地标。如此明显的标识,为何说《水浒传》的江州不是江西九江呢?

江州暗藏了“九江”《水浒传》隐藏的最深的故事,就是靖难之役。朱棣以奉天靖难之名“清君侧”,夺了朱允炆的皇位。朱棣得胜后,大封功臣,其中,原建文帝手下大将李景隆被封为第一功臣。

建文元年(1402年),朱允炆接受黄子澄的建议,以李文忠之子李景隆为大将,取代老将耿炳文,率领五十万大军北上平定燕王反叛。

李景隆被历史误读为纨绔子弟,草包将军,这实际上是朱棣为夸耀自己的“武功”搞的鬼,抹黑了李景隆。在李景隆与燕军的战斗中,有两个巨大的疑点。其一是朱棣得知李景隆做了主将,便把北平的防务交给了长子朱高炽,自己则率主力去救援永平。南军到达后,大将瞿能迅猛攻城,北平张掖门失守,李景隆却忽然下令停止攻击。

《明实录》中说,瞿能停止进攻,是因为李景隆贪功,要等大军一起进城。其实,事情并没有这么简单,此后,李景隆并没有驱大军前来。

其二便是白沟河之战,燕王部署兵力进攻南军,却被李景隆步步算到。建文军取得了战场主动,燕军形势十分危急。忽然,李景隆的帅字旗不明不白地折断。失去帅旗,南军大乱,朱棣反败为胜。而且,这场战斗,燕军还阵斩了猛攻北平的瞿能父子。

《水浒传》中有“专一把捧帅字旗”的好汉郁保四,施耐庵认为,李景隆就是“欲保四”。后来的很多历史学家也持相同的观点,李景隆暗中做了朱棣的里应。

下令停止攻城,帅字旗无故折断是历史疑案。那么,李景隆打开南京金川门(西北门),迎接朱棣进城,则是千真万确地做了“李应”。

李景隆小字“九江”,他就是《水浒传》中的一个“李应”、“欲保四”。

黄文炳隐写的是黄子澄、耿炳文无需多做解读,“黄文炳”这三个字就隐藏在靖难之役中的两个重要人物黄子澄、耿炳文的名字中。

建文元年,黄子澄、齐泰力主朱允炆削藩。建文帝采纳了黄子澄的建议,先削掉了朱洪武亲自所封的九大藩王中的五个非嫡派藩王,朱棣是第六个要被削掉的势力最大的藩王。这些历史,同样隐藏在《水浒传》中,比如武松杀嫂等等。

朱棣感到自己的末日即将到来,早有异志的燕王便在道衍(姚广孝)的鼓动下,决心反击。燕王一面以鹅鸭之声为掩护,暗中打造兵器。一面在北平城装病装疯,麻痹建文帝而拖延时间,伺机谋反。

这一切,都没有逃过黄子澄的眼睛,在建文帝身边再次揭穿了朱棣的把戏。被逼到绝境的朱棣终于爆发,靖难之役开战。

战争结束后,朱棣开始秋后算账,黄子澄被处以寸磔之刑。

对看《水浒传》江州城的故事,是不是与真实历史十分吻合呢?

黄文炳肯定陷害了宋江宋江装疯,书中写的是“风”,没有病字边。朱棣在北平麻痹建文帝,肯定是没有病的。这个情节表明,江州写的又是北平,是靖难之役的前奏。

浔阳楼宋江题反诗,其中说道“他时若遂凌云志,敢笑黄巢不丈夫”。宋江隐喻的是燕王朱棣,永乐大帝当然有资格嘲笑黄巢了。

但是,黄巢是个草寇反贼,朱棣以反贼自喻,这便是施耐庵对燕王发起的靖难之役的态度,靖难之役就是一场类似于草寇谋反的皇位争夺战。

宋江曾经到过清风山,清风山其实也是写的南京皇城。清风山住的是草房,在草厅中聚义,他们是《水浒传》中最货真价实的草寇。燕顺、王英、郑天寿的头上都裹着红头巾,三人的姓名出自《明实录·太宗文皇帝实录》中的“燕王英武”。燕王自称是玉皇大帝接班人玄武大帝降世,因而是“燕王英武真天授”。

宋江“装风”时,也照应前文,说他是玉皇大帝的女婿,丈人给了他一颗重八百斤的金印,要杀尽江州人。此处,就隐藏了朱重八,朱棣就是打着“玉皇大帝”的旗号谋反篡位的。朱元璋之“璋”,就是半圭,是一种国家祭祀玉器。

江州蔡九知府,其实也是写的明初九大塞王。蔡,就是“龟”。龟、圭同音,蔡九知府身上有朱元璋的影子。所以,病大虫薛永说,陷害宋江不干蔡九知府的事,都是黄文炳从中点拨。这样写,一方面是施耐庵对建文帝的同情,另一方面则是朱元璋立九大藩王是为了拱卫朝廷,并不是要后来的皇帝削掉他们。

黄子澄因为削藩逼反了燕王朱棣,建文帝惨遭丧门之祸,有“误国”之罪。但是,施耐庵又在书中说,即便是没有削藩,燕王还是要造反的。

朱棣在《水浒传》中就是草寇,但他比黄巢厉害得多。施耐庵以宋江喻燕王,以此证明朱棣早有谋逆篡位之心。黄子澄预见了朱棣的异志,从中唆使建文帝,以削藩加快了朱棣起兵的节奏。

因而,“黄文炳”确实陷害了“宋江”,但这两人都不是什么好鸟。

《水浒传》宋江本来在浔阳楼就是写了反诗,为何说他是被小人黄文炳陷害?

你有一天,喝醉了,骂领导,你好哥们就录音拿去给领导听了,你说你哥们是不是小人,你是不是被他害了。害跟陷害的区别在于陷字,陷害,陷,陷阱,自然先做局,后害,而害,可能只是单纯大小报告。所以由于没能清楚记住贴反诗的具体情节,也不敢说是害了还是陷害了。

《水浒传》宋江本来在浔阳楼就是写了反诗,为何说他是被小人黄文炳陷害?

宋江一时酒兴,在浔阳楼题了反诗,为的是发泄心中不满,黄文炳绰号黄蜂刺,平日无所事事,人称在闲通判,他得蔡九知府是蔡京的儿了,百般讨好,反诗告密,想为自己的仕途铺平道路,没想丢了生命,害人害己,写反诗本来是一种忌讳,就算没有黄文炳去害他,可能也会有一个李文炳去害他,总之写反诗是自找的麻烦。

《水浒传》宋江本来在浔阳楼就是写了反诗,为何说他是被小人黄文炳陷害?

那是施耐庵是非不分颠倒黑白,象宋江也算公职人员构结江湖匪徒黑帮分子后又杀人灭口,被发配后又心怀不轨题反诗被人举报。这种人在任何时代都是反叛杀之不足剐之有余

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。