古代的酒到底有多少度?喝多少才能醉?

我来回答一下吧:

这个问题还是真的问出了很多人的心声,我国的酒文化源远流长,时至今日已经有了千年的底蕴。近些年来随着影视作品的发展,我们经常看到古装剧中的英雄好汉喝酒如饮水,让我们感到疑惑,到底是电视剧夸张呢?还是古代人真的能喝呢?亦或古代的酒和现在的酒有所不同呢?今天咱们就来探究一下:

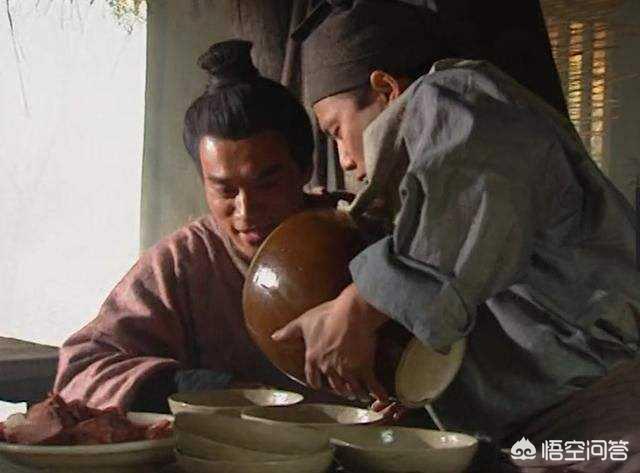

我相信咱们都知道“武松打虎”的故事,说的是武松连喝十八碗白酒硬闯景阳冈,顺带脚还把老虎给打死了。这碗可不像如今我们酒桌上摆的小酒盅,古代一碗的容量少说也得200毫升,十八碗这就是3600毫升。按照咱们现在人的酒量能喝一斤半白酒那就是能喝的了,3600毫升得有七斤左右了,这简直不是一个量级的。

更重要的是这酒叫“三碗不过岗”,啥意思?就是说一般人喝三碗,必醉,根本就走不动了,更别提过岗了,那么我们就来考证一下,这酒多少度?

在我国古代,酿酒的起源可以追溯到夏朝,在先秦时代酿酒的技术就一直在发展。到了汉代人们多以麦为原料,酒曲为大麦、小麦、细饼等多种。酿酒技术发展到唐朝以后开始出现以大米为原料的新工艺,由曲母培养红曲,酿出来的酒水香甜可口。但是重点来了,这种酒水的度数仅有7、8度左右,这种形式的“白酒”和如今人们所喝的白酒简直是两种口感,两种味道,这也仅仅只是比啤酒高了几度而已。

到了宋朝酿酒技术再次进化,人们开始根据四时的不同运用不同的酒曲,春冬酿造周期长而秋夏周期短。但是此类酒水酒由于过滤技术的缺陷导致其看起来有些浑浊,不过价格比较亲民,所以影视剧以及小说中英雄好汉豪饮的酒就是这一类的酒水。

当然了有亲民的就有贵族专享的,当时皇家贵族所喝的是另一种工艺的“清酒”。此类酒水都在冬夏两季酿熟,然后经过长期的沉淀和发酵使酒水变得清澈,其度数和“浊酒”相比略高一些。但是没有残渣口感更好一些,但是就像我上面所说的这类的酒水就不是很亲民,平常的老百姓喝不起,都是地主豪绅、达官贵人宴席上的珍品。但是无论是“浊酒”还是“清酒”度数也就在15都上下,没有超过20度的。

真正的烈酒是到了宋朝末年,北方的游牧民族把蒸馏技术传带到了中原,蒸馏酒的出现一下子让酒的度数有了质的飞跃。“烧酒”取代了“浊酒”成为民间广为流传的大众酒,所以在明朝再牛的好汉喝酒也都得用小酒盅。像武松那样连干十八碗”烧酒”和自杀没什么区别,所以古代人看似非常能喝,酒的度数低是很重要的一个原因。

其次古代那个时候还真就没什么别的饮品,除了水那就是酒了。人们想喝酒就像咱们现在想喝饮料一样,人体长期在酒精的刺激下难免变得越来越能喝。再加上酒的度数也不高,所以能喝的人只要肚子装得下喝多少问题都不大。

要我说也就是古时候没有可口可乐的工艺,要不然咱们唐宋元明清有名的大诗人谁还喝酒啊,全都统一提着桶装的可口可乐或者雪碧。咕咚一大口打个嗝,摇头晃脑的作一首:

“金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱。”

这画面岂不美哉?

说笑归说笑,其实酒文化发展到今天多少有点变了味道,现在人们在酒桌上“以酒会友”,往往是只要喝不死就往死里喝。不但酒后伤身,而且喝醉以后失态之举也难登大雅之堂。更有甚者喝着喝着干脆就原地吐回去了,也有不少人酒后驾车酿成悲剧,这又是何必呢?尤其是我们现代的酿酒工艺如此发达,早已不是当初用碗喝酒的时代了,主人想要展现自己豪爽热情的一面也没必要全都在酒桌上下功夫,浅尝辄止、修身养性才是老祖宗发明“酒”的初衷。

有点扯远了,最后咱们回到问题,古代的酒在唐宋时期一般来说在10度上下基本不会超过20度。明清之后由于蒸馏技术的发展几十度的高度烈酒登上了历史舞台,要说喝多少会醉这就因人而异了。

举个例子吧,杨角风有一个表舅是开大货车的,平常爱喝散装的白酒,晚上睡觉之前自斟自饮能个半斤和没事人一样。反观我本人过年回家稍微喝上二两就脸红脖子粗天旋地转了,同理,古代酒虽然度数不高但究竟喝多少能醉谁又能说得清呢。

但是武松所处的年代是宋朝,酒水一般是十度左右,因为景阳冈那里自诩三碗不过岗,自然酿造工艺比其他地方要好一些,估计十五度了不起了。这样看来,武松还是比较厉害的,一般人喝三杯就醉了,差不多现在45度白酒半斤到一斤的样子,武松连喝十八碗,相当于三斤白酒的量吧!

当然,武松打虎是小说中的情节,真实历史中并没有此事,那么他连喝十八碗酒的故事也就是虚构的了。

不过也有人前来反驳,前些年不是流行一斤哥、二斤哥、三斤哥、五斤哥吗?武松喝个十八碗,完全没有问题!

哈哈,所以这个问题,无解啊!

古代的酒到底有多少度?喝多少才能醉?

古代的酒究竟有多少度呢?想起小橘子前段时间看的一篇文章,李白爱喝酒,这是所有人都知道的事情,不单单是李白自己,经常在诗歌当中提到酒,充满豪放洒脱的情怀,即使在别人的诗中也提到李白是个“酒中仙”。

李白的好友杜甫写到“李白斗酒诗百篇”,在古代的一斗酒换成度数的话,大概是12斤左右,这要是放在现在恐怕还没人能够超越,能够解释的可能就是度数低,最开始的酒都是一些野果子发酵的,所以才会选择粮食来酿酒,酒主要是以大米、粟米等谷物为主要原料,可以称之为“米酒”,在古代酿酒技术并没有现代这么高,酿出的酒过滤之后,还有不少的细微米渣,所以呈现浑浊状态,当时称为“浊酒”。

它们这些酒度数一般只有七度或者八度,除非是烈酒,否则很难超过十度,这些酒大都入口甘甜解渴,并不是和现在的酒一样度数高,所以说古人们就算喝再多的酒也很难醉倒。

试想一下你现在换成高浓度的酒,像古代一样大碗喝解渴,那不是要命吗?所以就能解释不到十几度的酒喝个十斤左右,也不奇怪。但是想想把十二斤白酒当成水喝,对于我们来说恐怕也够呛的。

古代的酒到底有多少度?喝多少才能醉?

要说古代的酒,元朝以前需要长期窖藏后或可达到十几二十度,应该不会超过三十度。元以后有了蒸馏酒,才度数渐高的。照电视上武松倒酒与喝酒的方式,十八碗酒应该可以喝完。不算太醉,但也不会很清醒。属于人走墙也走的那种。题外话:(女儿红,状元红。应该是南方百姓自制的米酒。家里生了女儿或儿子,做几坛酒埋起来。等到女儿出嫁或儿子登科时拿出来与亲友同庆的)

古代的酒到底有多少度?喝多少才能醉?

我是极客茶道,今天一起来探讨我国酒的历史。

酒的起源已有几千年之久,所以酒文化在中国历史中有着非常厚重的底蕴,酒的发明者,共推仪狄、杜康。关于古代酒的度数,先直接画重点,在宋末元初之前,国人尚未引入蒸馏技术,所以,那时候的酒的度数应在10-20度左右,不会超过20度。

一、秦之前的酒据考古结果我们得知,酒的酿造起源最先是从黄河周边的地区开始的。古云:“杜康造秫酒”,杜康作为夏王朝的五世国王,亲自造酒,可见当时人们对酒的重视程度。

但是在人们刚刚摸索到关于酒的制作技术时,大家最开始只会用发了芽的谷物去制作酒,所以在制酒初期,大多都是粮食酒,以黄酒为主,度数都非常低,甚至口味偏甜,类似现在甜甜的米酒。

二、秦之后的酒一直到秦朝以后,人们逐渐改良酒的制作方法,开始知道如何得到酒曲,并开始尝试用酒曲去制酒,制成的也是黄酒。

古代人主要喝的酒称为澧,也就是我们今天的酒酿或者醪糟。这种酒其实是没有什么度数的,顶多只有1度左右。因为一般而言,这种酒被称为浊酒,也就是将醪糟放到水里煮过之后的醪糟水。而酒肆或者酒坊里的酒,往往是把里面的醪糟给澄清了的酒,因此称为清酒。有的甚至经过窖藏以后,度数可达5度左右,这就已经是很好的酒。

汉朝还有书籍里面记载了制酒时酒曲和谷物的比例配方,这种制作方法出来的酒应该才算真正的酒,不过即使反复提炼,度数最高也只有10多度。

三、南北朝之后的酒酒的制作方法渐渐的熟练是在南北朝的时候,当时有一本很著名的读本里面记载了许多种做酒曲的办法,一直到现在,里面的部分方式都在被使用。

在唐朝宋朝时候,比较盛行的女儿红似乎就采用过里面的制作方式,在书中,称这种手法做出来的酒为“红酒”。不过究竟是不是,我们目前也无法确定。但这时候的酒度数也没有变得更高,保持在10度或高一点的水准。

唐代是一个富饶丰盛的时代,酒在唐代还要卖到一万钱一斗,可见酒在古代是一般平常老百姓喝不起的。贺知章金龟当酒请李白,才会成为千古佳话。所以杜甫在成都的时候,家里来了客人只能煮旧醅,什么是旧醅,就是煮过好几遍都放酸了的醪糟。而白居易的“绿蚁新醅酒”,所谓的“绿蚁”,就是酒上的漂浮物。

到了宋代,一些酿酒的技艺得到了提升,还有就是从北方游牧民族那里得到了一些蒸馏技术。因此,宋代的酒可以比较容易的达到10多度。而《水浒传》里武松喝18碗酒,换算成今天的白酒,也就6两左右。

唐宋时期的酒文化是酒与文人墨客大结缘。唐朝诗词的繁荣,对酒文化有着促进作用,出现了辉煌的“酒章文化”,酒与诗词、酒与音乐、酒与书法、酒与美术、酒与绘画等,相融相兴,沸沸扬扬。

四、宋末之后的酒宋末元初,大量的阿拉伯人进入中国,将欧洲人蒸馏香水的技术传到了中国,于是,中国人便将这种蒸馏技术用到了酒上,这样蒸馏滴露出来的酒度数才能超过20度。

李时珍在《本草纲目》中写道:“ 烧酒非古法也,自元时始创。其法用浓酒和糟,蒸令汽上,用器承取滴露,凡酸坏之酒,皆可蒸烧”。蒸馏酒是把经过发酵的酿酒原料,经过一次或多次的蒸馏过程提取的高酒度酒液。

虽然在元朝出现了高度数的酒,但不管是王公贵族还是普通百姓仍然更喜欢饮用度数低的酒曲酿酒,因为那时候农作物产量低,不会随便拿果腹的粮食来提炼高度酒。等到明朝的时候,人们依旧流行喝发酵的低度数酒,所以,蒸馏的酒水并没有得到非常大的普及和喜爱。

等到清朝的时候,由于生产力的提升、全球气候变暖、玉米番薯的引入等等,才逐渐流行高度酒。所以在清朝,蒸馏的酒已经普及、并得到快速发展,取代了发酵制成的酒。

所以,蒸馏酒的普及,与粮食产量和经济水平有着极大的关系,关于清代粮食产量的相关信息,可以查阅极客茶道之前的文章和悟空问答。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。