宋太祖准备赎回还是武力收取燕云十六州呢?

宋太祖对收复燕云十六州的态度,颇受后世批评。

那么,宋太祖对收复燕云十六州这件事是怎么打算的呢?其打算是不是真的失策呢?

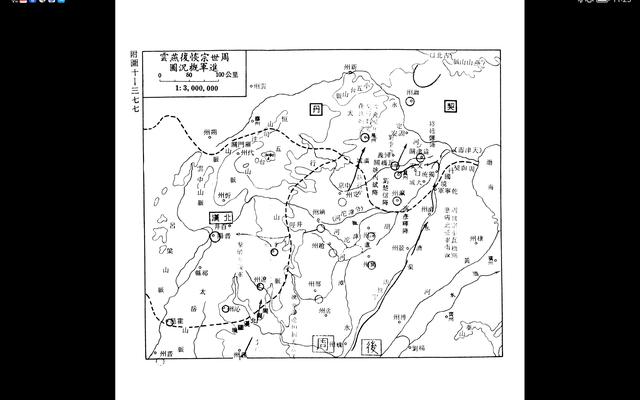

宋太祖的打算宋太祖夺得皇位前,后周皇帝柴荣就是死在收复燕云十六州的路上。

当时,柴荣仅出兵42日,即兵不血刃,夺取三关三州,共17县,意气风发,志在夺回幽州。

然而,天不假年,柴荣突然病重,被迫退兵。

如此,收复燕云十六州的任务,留给了不久夺得皇位的赵匡胤。

赵匡胤夺位之初,忙于镇压李重进等忠于后周的“反对派”,巩固皇位,无暇外事。

963年,赵匡胤平定了各处叛乱,并抓住机遇,翦灭了较弱的荆南、湖南地区的割据势力。

九月,群臣为赵匡胤上尊号“应天广运仁圣文武皇帝”,标志着赵匡胤皇位已经稳固。

此时,南方的后蜀、南唐,北方的北汉、辽都是有一定实力的势力。先攻何处的问题,摆到了赵匡胤君臣面前。

当年十二月,龙捷军校王明,“献阵图,请讨幽州”,主张先对幽州用兵。

赵匡胤只是表彰、赏赐王明,没有对其建议公开答复,只是积极准备平定后蜀。

待后蜀平定后,赵匡胤设“封桩库”,准备积蓄五百万絹,或作赎还燕云之资,或作攻取燕云军费。

五百万絹,谈得拢,就是赎还的费用,谈不拢,就是武力夺取的军费!

这就是赵匡胤对收复燕云十六州的打算。

赵匡胤的这个打算,历来为后人所诟病。

后人的诟病对此,后人的诟病如下。

1、为何不尽快收复燕云十六州?

赵匡胤夺位前,柴荣北伐,轻轻松松就连得三关三州之地,你赵匡胤夺位后,为何不再接再厉,尽快收复中原王朝的故土呢?

当时的辽国,正是“睡王”辽穆宗当政。此君“不恤国事”,“昼寝夜饮”,是个垃圾。

柴荣收复三关,逼近幽州时,“睡王”说:这本就是汉地,今还汉,有什么可惜的?

如此,你赵匡胤不抓住机会,从契丹手中收回“汉地”,却一心南下,是不是不明智?

甚至有朋友因此认为:赵匡胤只注重平定南方,对收复燕云十六州的态度不坚决,因此将其顺位安排到了最后!

2、为何还存着“赎”回燕云十六州的念头?

燕云十六州,“本汉地”,你契丹人本是“胡人”,趁中原内乱,夺我土地,在当时人眼中,就是入侵!

对于“侵略者”,你赵匡胤不下定决心,坚决打击,却存“赎回”之念,既软弱,又幼稚!

由此,不少朋友提出:宋人缺乏尚武气质,屡屡与少数民族“妥协”,正是从其创始人的软弱开始的!

看起来,后人对大宋“积弱”愤愤不平,大有责赵匡胤之意。

其实,许多诟病,稍微“冤枉”了赵匡胤。

赵匡胤收复燕云的决心很大赵匡胤灭南唐后,有臣祝贺,称赵匡胤重新统一,功比汉唐。

然而,赵匡胤明确表示:汾晋未平,幽蓟未复,不能谓之一统!

显然,赵匡胤明确将收复燕云作为必须完成的统一大业,从来没有过“知难而退”的念头。

而且,宋太祖立封桩库,要积累五百万絹,可不是靠动嘴皮子就能做到的事情!

北宋立国之初,国家尚未从五代动乱中缓和过来,并不富裕。

赵匡胤出身民间,深知百姓疾苦,自然轻徭薄赋,财政收入有限。

这种情况下,除正常开销外,赵匡胤还要厚待功臣(以财宝让功臣作“富家翁”,交出兵权),赏赐将士,征讨南唐,防备北汉,开销极大!

这种情况下,为积蓄“五百万絹”,赵匡胤只能“自奉俭薄,积左藏之余”,靠削减皇室开支等方式来积累财富!

所以,说赵匡胤收复燕云十六州缺乏决心,是站不住脚的。

唯一的问题是:将收复燕云十六州放在最后,是不是合理的选择?

趁“睡王”当政,以为有便宜可占是不靠谱的想法许多朋友为柴荣北征时期的光茫“晃”了眼睛,认为“睡王”是个垃圾,后周、北宋继续北进,必能轻松夺回燕云。

其实,柴荣北征,赵匡胤本人就是其中的参与者,更是重要将领,辽好不好打,燕云好不好复,赵匡胤自己怎么会不清楚呢?

柴荣42天即收复三关三州之地,确实是耀眼的胜利。

然而,需要注意的是:夺此三关三州之地,是兵不血刃,并没有与辽军主力发生大战。

后来的宋辽战争表明:宋军发起大规模进攻,攻占一些地方,甚至兵围幽州,并不难,难的是击败辽军主力!

高梁河之战时,宋太宗也是风驰电掣,连夺数地,围困幽州,后来不也一败涂地吗?

拿柴荣和宋太宗比不恰当,但不可辩驳的是:柴荣兵不血刃收复三关三州,并不能说明什么问题。只能说,好戏还没有开始就结束了而已。

而从“睡王”时期辽军与后周的作战看,辽军的战斗力依然非常强悍。

954年,柴荣挟高平之战大胜之围,围攻太原。结果,宋军阻援部队为所败,大将史彦超战死,后周被迫解围。

此后,北宋曾三围太原,但皆因无力阻击辽国派来的援军而无功而返。

你去攻打北汉,阻击辽国援军都吃力,又凭什么说直取幽州时,面对更大规模的辽军能战而胜之呢?

“睡王”确实不咋地,但辽国的精兵强将已在,后来在大宋的几位苦主:耶律休哥、耶律沙等人已经成为辽军大将!

因此,认为可以趁“睡王”时期“贪便宜”是不靠谱的想法。

而如果没有这个便宜可占,那么,宋太祖登基之初,实力不济。

宋弱辽强宋太祖初得位时,国力并不强于辽。

当时的辽国,已“东至于海,西至于金山,暨于流沙,北至胪朐河(今克鲁伦河),南至白沟,幅员万里”,其疆域比初立时的宋还要大!

辽国的兵力,光是皇室直接掌握的御帐亲军、宫卫骑兵及大首领部族军,就达10余万人,且多为突击力及强的骑兵部队!此外,各部族军五州乡丁及属国军队,难以计算。

相比之下,当时的大宋,江南、西南仍未平定,北方的山西大部分地区也未平定!就兵力而言,当时的宋军,总兵力约20余万,其中,赵匡胤直接指挥的禁军不过10余万人,且以步兵为主。

即便在平定南方后,太祖亲征北汉尚不能成功,甚至不能阻止辽援军救援!他哪有底气一举收复幽州呢?

总体来说,宋太祖平定南方之前,宋国力并不强于宋,而北周、宋与辽军的几次作战来看,辽军的战力还占有优势。

燕云未复,罪不在太祖当时的辽国,已是一个基础相当稳固的超级大国。

北宋要收复燕云,本质上是宋辽两国国力的比拼。

宋太祖得位之初,宋不占优势。

然而,经过宋太祖的努力,形势发生了变化。

这段时间,宋平定了后蜀、南唐,将南方大部分地区纳入版图。

如此,不仅版图、人口大幅增加,而且,“军国之费,多出于东南”,财力大为提高。

相比之下,辽国的情况则基本上仍然是“原地踏步”,没有什么变化。

当时的太祖,不足50岁。

如果稳步推进,未必不能收复燕云十六州之地。

然而,50岁时,身体一直很健硕的他却突然去世了。

而正是他急于求成的弟弟,败掉了他精心打造的优势!

宋太宗在平定北汉后,未作进一步整顿,甚至不及对平定北汉作战论功行赏,就仓促发起收复幽州作战。

结果···高梁河之战,宋太宗一败涂地,自己也中箭逃走。

随后,他又武断地判断辽国太后擅政,国事紊乱,再次发起收复幽州的作战。

结果···再次遭遇大败!

随即,辽军发起反击,君子馆一战,再次歼灭大批宋军。

经此三战,柴荣、赵匡胤精心打造的百战雄狮,几乎消耗殆尽,宋辽战争的局势发生了逆转!

可以说,使北宋不能收复燕云的,不是太祖的谨慎,而是太宗的轻敌冒进!

北宋不能收复燕云,是一个影响深远的灾难。

北宋不能完成与汉唐相提并论的“大一统”,其根就在这里!

然而,将其责任归咎于宋太祖的谨慎是不客观的。

统一大业,需要的不仅是决战决胜的勇气,也需要决策者务实的战略规划。

那种动不动嚷嚷要马上发起决战的呼声,心情可以理解,但其实并不是最该去作的事情。

相信国家的决心,听从国家的规划,辛勤的工作,保持随时决战决胜的勇气,才是最重要的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。