日本人居住空间小,为何从不抱怨拥挤?

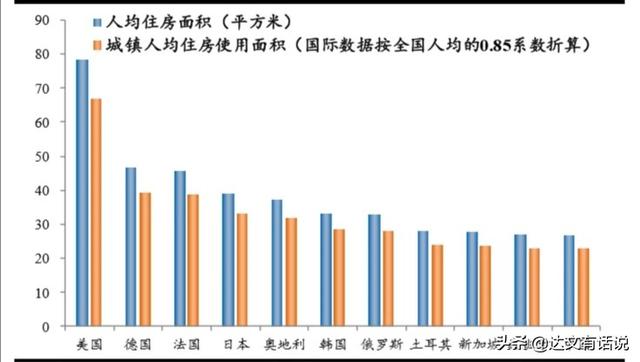

如果从人均居住面积来看,日本人的居住空间并不小。世界各国城镇人口的人均住房面积统计显示,日本城镇人口的人均住房面积是33.1平,低于欧美的发达国家,德国、法国分别为38.6、39.5平方米,美国为66.9平,却略高于韩国、俄罗斯的28.2、27.9平。

根据中国国家统计局在2018年的中国城镇人均住房建筑面积统计,我国城镇人口的人均住房面积仅为23.3平方米,还不及日本。

(数据来源:恒大研究院)

那么,为何在日本的影视剧和新闻中,我们经常看到日本人局促的居住空间呢?日本有1.2亿人,国土面积37.8万平方公里,相当于我国的云南省,但是,日本的山地和丘陵却占了总面积的71%。因为城市化的发展,导致日本70%以上的人口生活在三大都市圈(分别是东京大都市圈:主要包含东京、横滨、千叶;京阪神大都市圈:主要包含京都、大阪、神户;名古屋大都市圈:主要包含名古屋、岐阜),这就导致了日本的都市圈人口十分密集。

根据2018年的一份对世界主要都市的人均居住面积调查结果显示,主要的世界都市中,伦敦以32.4平方米居首位,随后依次是:巴黎31.0平方米、首尔30.1平方米、新加坡27.6平方米、北京19.5平方米,而东京比北京还低,是18.7平方米。

所以,在居住空间这个问题上,北京“蜗居”的人们还是可以跟东京人切磋经验的。

前些年(2008年以后),中国房地产市场火热,连续上涨的高房价使得大城市的普通市民购房压力越来越大,人们购买宽敞的住房越来越难,对城市的外来人口来说,住房问题更是难上加难。以致于小户型的房源不管在销售还是出租方面,都十分的吃香。更有甚者,在北京海淀还出现了不足2平方米,对外出租的“胶囊公寓”。

“胶囊公寓”一经报道,就引发了全社会的讨论。人们纷纷感叹,棺材一样的住房,让本就已经被生存压力折磨的疲惫不堪的人们彻底的失去了人的尊严。在城市化的进程中,由于城市的核心区承担着多重的功能,所谓的寸土寸金,导致富人住豪宅,穷人蜗居,贫富阶层的居住条件有着天壤之别。因此,狭小的居住条件,已经成为了影响中国人安居乐业,获得生活幸福的严重阻碍。

实际上,早在20世纪80年代,胶囊旅馆在日本就已经诞生了。“胶囊旅馆”(Capsule Hotel)顾名思义,就是像胶囊一样,将大约为2米× 1米× 1.25米,最多只能容纳一名顾客的客房,整齐地排在一起。

从外面看,胶囊旅馆就是几十个整齐撂起来的“胶囊”,每个胶囊“盛放”一位顾客。因此,它们又被称为“棺材旅馆”、“盒子旅馆”、“蜗居旅社”。

日本第一家胶囊旅馆“Capsule Inn”,诞生于大阪市梅田区,于1979年2月1日开始营业。该胶囊旅馆,是由日本著名建筑大师黑川纪章亲自操刀设计的,当时的租金为每晚1600日元(按照当时的汇率相当于106元人民币)。在那个年代,这样的价格已经很高了,但是仍旧要比普通的旅馆便宜很多。

中国的城市人口的人均居住面积之所以低,更多的是经济上的原因,大多数普通人买不起大房子,而富人却可以在一线城市的中心住着几百平米的豪宅。日本则不同,即使是高收入有钱人,和中国同等收入的富人相比,他们的住宅面积也并不大。

为什么?最主要的原因还是人多地少,所以日本政府出台了税收政策,限制人们持有“豪宅”。

日本的物价很高,主要大城市的房价更是高得惊人。为了避免人们投机炒房,日本政府对居民买房征收了不动产取得税、固定资产税和都市计划税。还对遗产中的不动产征收赠与税,这使得手中有多套房的人不得不卖掉一些房产避税,两三代下来,继承者持有的住房就很少了。

不动产取得税,顾名思义就是对购房者或买地者征收的税金,税率在各地区有所不同,一般都是购买价格的3%至6%。除此之外,政府对卖房的人还要收税,持有时间越长税费越低。

而固定资产税(房产税)则是房屋或土地所有者每年需要交纳的税金,是(土地+建筑)价格收1.4%。

除了固定资产税,日本的都市计划税是(土地+建筑)价格收0.3%.

以东京都墨田区的一套将近215平米的住宅为例,该房屋价值6.7亿日元(折合人民币4288万元),每年要向政府缴纳固定资产税和都市计划税加在一起,就1139万日元(将近76万人民币)。2019年东京人均收入680万日元(45万人民币),墨田区人均收入350万日元(将近23万人民币),因此,在高物价下的东京,这样的房子即使对于中产阶级来说,也不是一般人能够承受得起的。

然而,如果你所拥有的土地面积在200平方米以下,那么就属于“小规模住宅用地”,可以享受减税待遇,一般可以少交标准税费的1/3。对于120平方米之内的新房,日本有减税一半的政策,这就鼓励了人们购买小户型的住房。

所以说,日本人大都市的人均住房面积小,是人多地少,再加上政府税收政策鼓励人们购买和新建小户型住房导致的。

因此,在日本的大都市,十几平米的小户型公寓很常见。日本的胶囊公寓也正是这样背景下的产物。

日本人居住空间小,为何从不抱怨拥挤?

胶囊旅馆在日本出现后,和中国社会普遍负面的舆论反应有所不同,它并没有引起日本社会广泛的非议,反而深受年轻人的欢迎。为什么呢?原因有以下两点:

一、近三十年,日本经济的低迷导致日本人的观念发生变化在二战之后,日本在一片废墟上重建,经历过一段经济高速增长的时期,GDP 增速一度超过10%,只用二十几年就一跃成为世界第二大经济体。长期的贸易顺差使日本积累了大量财富,无论是企业还是个人,心态都发生了变化,生活从拮据到富裕再到奢侈,发现自己慢慢站到了世界的顶端,日本国民一度生活得非常“浮夸”,过上了夜夜笙歌的生活,对未来充满信心。

那时候,日本的工薪阶层一顿饭常常花到几百、上千美元,很多中学生都开始购买香奈儿、LV 之类的奢侈品牌,出门打车就像坐公交,滑雪、潜水、高尔夫之类项目成为大众消遣,海外旅行也蔚然成风。

与此同时,日本的房地产也一飞冲天,东京圈土地价格指数数次翻翻,地产价格傲视全球。这才有了那句著名的调侃,“当时如果将东京卖掉,就可以买下整个美国”。

然而,好景不长。自从日本在美国的威逼利诱下签订了《广场协定》,日本开始金融自由化,拥抱境外资金。同时,为了防止日元升值对日本经济的冲击,日本央行大力奉行量化宽松政策,做大信贷规模。你要贷款1个亿,银行为了完成信贷配额,会嫌你贷得少,硬塞给你2亿。央行不断放水,再加上国际资金涌入,总之,当时日本经济的泡沫被迅速吹大。

进入二十世纪90年代后,日本的“泡沫经济”破裂,日本经济虽然还保持着相当的体量,却始终原地踏步,陷入了“失落”的时代。日本人之前的那种“浮夸”的消费观,也随着日本经济发展的停滞而逐渐消失。

从“失落的十年”到“失落的二十年”、“失落的三十年”, 日本的经济不再扩张,居民的投资消费也开始收缩。如今的日本人,无论衣食住行,都以简单、物美价廉为主流。整个社会的民计民生和文化理念,都产生了深刻的变迁。

日本的历史中,长期保持着以“小”、“巧”为美的文化日本之所以是世界的经济大国、制造业大国、动漫大国、诺奖大国,其背后的文化创意力量,创新设计的力量不可忽视。

从日本的文化创意中我们可以发现,日本人在设计上对简单、朴素、特别是以“小”、以“巧”生存的力量特别热衷,这样的设计成为了日本人在激烈市场竞争中的“秘密武器”和“制胜法宝”。

如果我们再结合日本的历史,特别是日本文化史,就会发现,从古至今,日本人始终喜欢“小”和“巧”。他们喜欢把庞大的事物缩小,变巧,喜欢以小见大、以小治大、以巧取胜。可能是因为他们自知自己“小”,所以喜欢在“小”和“巧”上动脑筋、下功夫。

(图 | 日本人在衣柜空间利用的设计)

日本人凭借这种“小巧文化”,在产品设计上,创造出了小而强的工业品,如日本汽车、袖珍收音机、机器人等;在饮食领域,创造出了小而悦的方便面、寿司、便当等微缩食品;在文学创作中,刻画出了小而美的桃太郎、辉夜姬、一寸法师等神奇“小小人”;在艺术作品中,创造出了小而精的七福神、人偶、枯山水、套娃等浓缩作品;在日本语言中,创造出了小而简的日语假名和“伊吕波歌”;在动漫屏幕上,创造出了小而乖的铁臂阿童木、一休、神探柯南等“小英雄”;在空间设计上,创造出了胶囊旅馆、茶室、和室、“扒金库”等佳作。

在如此众多领域的设计中,无不体现出日本文化中,小而精巧、以小治大、以小胜大的巨大力量。在居住空间上,日本人更是将他们的“小巧文化”发挥的淋漓尽致。如果你去过日本,会发现无论是京都的皇宫,还是各地的佛教寺院建筑群,处处都能看到中国唐代建筑的影子,但是在建筑格局与规模上却永远小中国建筑一号。建筑格局小,街道设计窄小,甚至连卫生间的设备都非常小巧。

(图 | 日本的卫生间,“麻雀虽小五脏俱全”——在有限的空间内放置了很多小巧的设备)

在个人居住方面,一席榻榻米,一张矮几,几个垫子,一扇格子门窗和一盏淡雅的日式纸灯,可称为日本人典型的居住环境了。

尽管如此,在日本人狭小的室内,各种生活需要的东西却一样不缺,而且它们还能恰到好处地安装、摆放或收纳在非常合适的位置。

结语世界范围内,像日本人一样,每天在狭小的空间内生活的人很多。而且,在世界各国也均有胶囊旅馆这样“挑战人类尊严”的居所存在,但是几乎没有那个国家的人们能像日本人这样,对狭小的空间发自内心的喜爱。

究其原因,一方面是经济低迷导致日本人生活上的观念发生变化;还有一个十分重要的原因就是,日本人长期以来“小巧文化”中塑造的窄小住宅观念和空间感的影响。

因此,世界上也只有日本人,才能够坦然地接受如此窄小的生存空间,并可以长期居住下去。在这种狭窄的生活空间里,居住着的不仅是勤劳工作、创造了世界经济奇迹的日本男女,而且还居住着注重小而精巧,喜欢在窄小空间里悠闲自得的大和子孙。

如今,中国一线大城市中,越来越多的人“蜗居”在十几平米的狭小空间之中。这样的结果我们无力去左右,因为高房价、贫富分化的社会问题不是我们个人之力能够解决的。但是,我们可以以更宽阔的视野,从日本的文化中去借鉴他们以小巧为美的生活态度,用全新的审美方式去充实我们的精神生活。

日本人居住空间小,为何从不抱怨拥挤?

我在日本待过几年,说一下我的个人经验。

1.居住空间大小,和经济能力相关日本买房多,租房更普遍,且租房市场非常成熟。钱多的自然住大房子,钱少的住小房子,自然规律,这点和中国一样。抱怨没有任何用,还不如努力赚钱。

2.室内面积的计算方式和我国不一样日本房子的居住面积是不把公共面积计算在内的,中国是计算在内的。也就是说,日本70平左右的房子,在中国是算做110平左右的。

3.日本主妇发明了超强的收纳能力日本也确实有居住空间小的问题存在,针对这一问题,日本的主妇们会各种动脑筋,发明了如何利用小空间,实现收纳各种东西,节省空间的神技。还有因此技能出书赚钱的。

4.配合日本整体设计风格其实我觉得日本居住空间还可以,没有觉得小。但确实是有他们居住空间小的印象,这可能和日本街道整体设计风格有关。

日本的马路比中国的马路窄很多。

日本自产的轿车也挺窄的,估计是为了能通过窄的马路。

所以房子也造的相对小型些,也是符合他们心中整体风格的。

5.和日本人的性格有关日本人的国民性是有什么想法喜欢藏在心里,不喜欢说出来。部分人不喜欢沟通,把误解藏在心里,慢慢发酵的那种类型的人挺多的。日剧里这种人很多,特别典型。

你听不到抱怨,可能只是他没说出口,但心里也许已经抱怨过了。

日本人居住空间小,为何从不抱怨拥挤?

日本的小户型为什么看起来宽敞又舒适,且很少有小户型的那种逼仄感?

其中一个重要原因就是:住宅精细化设计,动线合理。

动静分区,洄游动线,通过环形动线将家里大大小小的空间串联起来,无论你是从卧室到卫生间,还是从客厅到厨房,都是最优活动路线,动线顺畅,空间亦显开阔。

可别小看动线,动线合理的房子能极大提升居住幸福感。

你会发现家里好像变大了、下厨更顺手了、做家务没那么累了、来客人也不那么别扭了……

普通住宅涉及到的动线通常有“居住动线”、“家务动线”、“访客动线”等,动线主要作用是划分不同的功能区域,以相互独立、互不干扰、互不交叉为佳。

尽量保证动线流畅且短,每条动线缩短一点,每天就算只节省10分钟,聚少成多,一年也有100个小时的富余时间了。

房子动线长得像马拉松一样,日常居住在里面想想就十分不便。

01

居住动线

最先应用洄游动线的是20世纪最著名的建筑大师——勒·柯布西耶(Le Corbusier)。

早在1923年至1924年,他就为父母设计了一套房子,房子只有60㎡,但那时候他就把动线设计发挥到极致,没有浪费一平米。

大师的家进门分为左右两条路线,户型图右侧为访客路线,进入玄关直走可抵达客厅;

另外一侧动线为:玄关——厨房——洗衣间(家务间)——衣帽间——卫生间——卧室——客厅;

如此日常起居、做家务、待客互不影响。

成片大窗设计,外面即是湖景

墙色应用了粉、蓝等彩色

这些思路在今天也是不过时的

值得一提的是,这套房子于2016年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

初步理解了动线,我们先来看看“卫生间——卧室”这条线,叫法很多,这里暂且叫它居住动线。

这是很重要的一条动线,毕竟睡觉、如厕是我们每天都需要做的事,不可忽视。

举个反面例子,我们看下面这个户型实在称不上好。

①首先,两个卧室是对视的,进出其中一个卧室,必须经过另一个卧室的门口,眼睛余光肯定会瞥到另一个房间,动线交叉,影响隐私,尴尬;

②其次,也是最重要的bug,卫生间竟然在入户门口,离两个卧室特别远。每次上厕所要穿过客餐厅、玄关……拜托,冬天我连出被窝上厕所的勇气都没有,你这还要我跨过千山万水?我选择死亡。

③起床——洗漱——吃早饭——换衣服——换鞋出门,大家瞄一下这动线,冗长迂回、频繁交叉、浪费时间,这一早晨可够折腾的了。

相比之下,这套房子的卫生间和卧室挨得很近了,出门就是卫生间,便利许多。

但也存在一个小问题:访客动线不是很好。

访客动线是指,家里来亲朋好友做客可能涉及到的路线,客厅——厨房、餐厅——卫生间。

好的访客动线最好是客厅、厨房/餐厅、卫生间集中在同一侧,动静分区,尽量避免其他人看到卧室等隐私空间。

就此案例而言,客人上卫生间势必经过两个卧室,一来影响隐私,二来影响卧室里的人休息,不过家里很少来客人就不用在意这些了。

02

厨房动线

一般来说,厨房离入户门越近越好,反之则很不方便。

比如下面的户型,我们抛开其他因素,单看厨房的位置,其实是属于一个减分项。

试想你每次买菜回家,左右手拎着一堆从菜市场淘来的食材,还要穿过客餐厅、走廊才能抵达厨房,动线太长了。

每次都要多走十几步,年轻人都嫌累,老爸老妈更是吃不消。

我们再看这个户型,厨房在入户门右手边,动线特别短(仅看厨房,这个户型整体看也一般)。

进门即可把买来的蔬果放到厨房,你的手和胳膊瞬间就解放了。

关于厨房内部的动线大家应该很熟悉了,最合理的动线为:洗菜(水槽区)——切菜(备餐区)——炒菜(烹饪区)——盛菜(装盘区)。

动线流畅,日常做饭做菜才能一气呵成,否则就像在厨房打仗。

现在很多年轻屋主都青睐开放式厨房,开放式厨房的动线有3种常见形式。

①开放式厨房——中岛——餐桌

中岛作为厨房和餐厅的过渡,既是备菜区,又是装盘区,有时还承担着一定的收纳责任。

刚出锅的饭菜先在此处装盘,再统一端上餐桌,亦缩短了整套流程的动线,不用来回奔波在厨房、餐桌之间。

②开放式厨房——中岛

目前我也看到有些小户型屋主,选择直接用中岛取代餐桌,把更多的空间留给客厅等公共空间。

更为准确地说,应该是将中岛打造为“中岛+餐桌”的结合体。

比如下面这个中国台湾的公寓,将中岛延伸出一部分,瞬间化身成一个餐桌,日常在这里用餐完全没问题。

日本神奈川的一处80㎡住宅,居住着一家三口,也选择用中岛取代餐桌。

德国著名高级厨房定制品牌Beckermann的作品,也有这个思路在里面,中岛延伸出的部分作为餐桌,动线流畅简明。

③开放式厨房——餐桌

这种设计也是有的,但不是特别常见。

因为做了开放式厨房却少了标配的中岛,很多屋主会意难平呀,怎么着也想塞个中岛进去。

条件不允许的话,直接配个餐桌也没问题。

其实“开放、连通”是目前室内设计的一个趋势。

摒弃隔断,将客厅、厨房、餐厅,甚至工作区相互连通,更显大、空间开阔感更强,尤其适合广大中小户型。

如果你对案例设计阅览无数,你会发现日本和中国台湾的设计师们很擅长打造这样“融会贯通”的格局,多学多看,好的设计都可以借鉴应用到。

03

家务动线

这条家务动线是指“洗衣机——阳台”。回想一下,涉及到日常洗衣物都需要哪几个步骤?

答:取(脏)衣服——洗衣服——晾衣服——收衣服。

如果这几个动作都在同一空间进行,将会便利很多。

现在比较标准的“模板”是:

脏衣篮:收纳准备洗的脏衣服;

滚筒洗衣机+烘干机:洗烘衣物;

收纳柜/搁板:放置洗衣液、刷子等小物件;

台盆:洗抹布、洗拖把等。

一站式搞定,如此一来便省去了晾衣服这个步骤,拥有一个烘干机,解放整个阳台!

剩下的阳台空间还能打造个休闲区,完美。

还有一点要注意,有些开发商宣传自己造的房子是双阳台,南北各一个阳台,一个家务区一个景观区,秒杀那些单阳台。

请留个心眼,别一看双阳台就眼睛冒光,里面可能有猫腻。

理想中:南阳台规划为景观区;北阳台布置洗衣机+烘干机,打造为家务区。

实际上:南阳台还真没给你留下水口,而北阳台面积又太小,只能勉强叠放个洗衣机烘干机,做不了柜子,甚至根本塞不下洗衣机烘干机。

强行双阳台可不行,还要看看两个阳台的下水口、面积等情况,是否满足你对阳台用途的的规划。

当然,洗衣机也不一定非要放在阳台,还有些则是放在卫生间。

若卫生间有条件做三分离/四分离,再单独设置个洗衣区再好不过了。

屋主Zitty家的卫生间就是三分离的设计:淋浴区和如厕区干湿分离,另外还专门设计了一个独立的洗衣区。

为了叠放洗衣机和烘干机,这里做了一个嵌入式的大柜子,留足空间给两个大件电器,旁边的隔断用于收纳脏衣服和洗衣用品。

你看,所有的洗衣家务都能在这里搞定。

从脏衣篮里拿出衣服丢进洗衣机,洗完再烘干,烘干后的小件衣物收纳在抽屉盒中,大件衣服直接进柜子或主卧衣柜,根本不用到处走来走去。

洗衣机除了放在阳台、卫生间,厨房也是一个可选项!

阳台没有下水口啦,卫生间塞不下洗衣机啦,那么不妨考虑一下厨房,虽然说有一丢丢拉长动线,但也不失为一个解决办法。

比如这个尴尬的户型,阳台在主卧内,一般不会有人将洗衣机放置在此,那么就比较偏向将洗衣机和烘干机放在厨卫了(或洗衣机烘干机分别放置)。

没有最合理的动线解,每个人的生活习惯不同,怎样设置动线要因人而异。

在看户型图时,可以在脑子里想象一遍自己从早到晚的起居活动,或者用手比划一下现有动线,初步看看这套房子是否满足自己的需求。

若动线不合理、房子又无法更改格局,那就要三思,100㎡也许会住出50㎡的感觉……

日本人居住空间小,为何从不抱怨拥挤?

应该是沒人不会抱怨生活,日本人也不例外,但现实如此,即便是不愿意,也得承受,而且还得寻找解决的办法。

众所周知,日本是地小人稠的地方,加上富豪们圈占土地,给平民百姓们剩余的土地实在不是很多。

既然平面(土地)不多,那么只能向空间索求。

因此,日本人多了一项让地球人值得表扬的技能:收纳。

何谓收纳,就是绞尽脑汁将生活物资如何折叠堆放,怎么同生活起居组合。

无孔不入,无缝衔接。

特别令人咋舌的是,日本人可以将这样的技能发挥到极致,比如说网吧旅社,胶囊公寓,简直就是收纳的登峰造极,连活人也可以收纳。

没办法啊,迫于现实,总得找到活路,久而久之成为了常态,也就忘了抱怨。

日本人居住空间小,为何从不抱怨拥挤?

螺丝壳里做道场,以前上海人也这样。

日本人居住空间小,为何从不抱怨拥挤?

习惯了

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。