清朝为什么要闭关锁国,明朝也有吗?

明朝实施的是“海禁”政策,禁止私人出海从事海外贸易,但“朝贡”和官办海外贸易还是可以进行的。清朝的政策是“闭关”:限定广州一口通商;严格约束外商活动;限制内地商人出海。与明朝的海禁相比,清朝的“闭关锁国”政策更彻底,影响更为广泛。

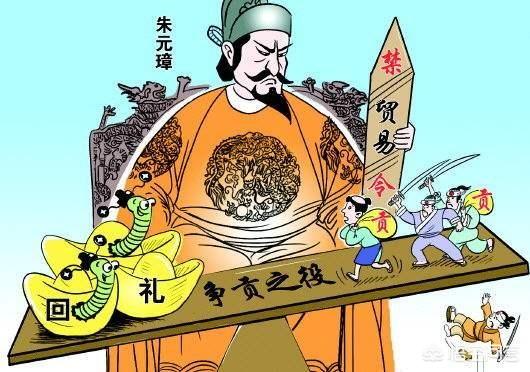

明朝的“海禁”政策面对大海的波澜壮阔,农耕文明往往缺乏对其探索的动力。海洋带来的不确定风险,往往让人心生恐惧。明太祖朱元璋取得江山后,马上将明州府改名为宁波府,取“海定则波宁”之义。关于为何禁海,朱元璋的解释是“朕以海道可通外邦,故尝尽其往来。”明太祖之后200多年,大明的海洋政策就在禁海和开海之间摇摆。

禁海是有悖经济规律的政策,所以每当禁海,反而是海盗盛行之时。汪直和郑芝龙便是其中的代表,他们都发迹于日本,控制过大片海域。明朝以倭患为由实施禁海政策,怎奈好心反而办成了坏事。

其实倭患的根源,是中日贸易中断所致。元朝时期,忽必烈两次伐日,导致中日结仇,贸易中断。走私成本越来越高,倭商便抱团武装,逐渐沦为海盗。明朝禁海后,汪直这样的中国海商便加入进来,和倭寇组成跨国海盗集团。其实,真正打家劫舍的倭寇是趁机浑水摸鱼日本浪人。

大明的“禁海令”,在沿海地图计划了矛盾,有悖经济规律,不得人心。二百年,明朝的翰林们,没有人能咂摸过味儿来,反而不断升级海禁政策,倭寇越禁越猖獗。其实有过类似于“关税”的提议,但朝廷没有采纳。当葡萄牙人和荷兰人远渡重洋而来时,海禁反而更有理由了,这真乃国之悲哀啊!

大清的“闭关锁国”明朝末期,发源于东北的女真部落联合蒙古诸部,合围大明,建立了清朝。从康熙、雍正到乾隆,整合了西部和北部的游牧民族部落,奠定了今天中国的版图。但是,清朝陆地政策的高明,并不能掩盖它海洋政策的失败。在世界掀起海洋时代的风潮时,清朝的“闭关锁国”政策,间接导致了帝国的灭亡。

清朝初期,由于郑成功割据台湾,清朝实施“海禁”政策。但是,那时的政策是针对内地商人的,防止其“通敌”,对于外商来华贸易,清朝没有明令禁止。所以不断有外国商人来华做生意,并且商议通关事宜。这就有了英国派遣乔治·马戛尔尼出使中国的事情。

这是中国历史上第一次与西方国家正式接触,双方都很重视。很多史料上都是说,乾隆以天朝上国的傲慢,关于“跪与不跪”的问题上与英国特使产生分歧,导致乾隆觉得西方人无礼,所以谈崩了。其实不是这样,英国特使可不是献礼来的,而是带着贸易谈判的任务来见满清皇帝的。英国特使提出英国在京设使馆;允许英国商人在舟山、宁波、天津等地进行贸易;请于舟山附近指定一个小岛供英国商人居住;澳门运往广州的货物减免关税;公开海关原则等。

英使的这些要求,令乾隆龙颜不悦,随即下令送客。在乾隆开来,英国洋人这是觊觎我大清江山啊,于是他颁布谕旨:限定广州一口通商,关闭其他通商口岸;严格约束外商活动;限制内地商人出海。这就是后世所说的清朝“闭关锁国”政策的来源。

从世界大历史的视角来看,在西方开启大航海殖民运动的时候,这个不合时宜的“闭关锁国”政策简直是在开倒车。正是这个政策,使得清朝丧失了与西方在经济、科学技术、制度、文化思想上交流的机会,也在这些方面和西方国家的差距越落越远。但凡亚当斯密或者约翰洛克等人的理论思想,能够引到中国一些,中国近代史也不会这么积贫积弱。更讽刺的是,1840年,英国人卷土重来,用枪炮逼迫清政府签订了丧权辱国的《南京条约》。乾隆拒绝的条件,英国人变本加厉的全都得到了。

清朝为什么要闭关锁国,明朝也有吗?

我是老威,我来回答。

明清时期到了后来都走向了闭关锁国,两个朝代都有,但也只是这两个朝代,其他朝代没有做过这样的事情。

明清时期,确实皇权得到了空前的加强,没有出现过宦官专权、权臣专权、外戚专权的情况,也没有出现过长时间的割据的情况,但是因为要加强皇权,所以采取了很多的手段,如加强文化的控制、打压(开科取士只考八股文、文字狱等),实行愚民政策,实际上是我们这个文明走到明清时期,皇权得到空前加强的一种后果。

法家思想治国带来的必然后果虽然历朝历代表面上遵从的是儒家,独尊儒术,但实际上用的都是法家的一套,该杀的时候从不手软,以刑法治国,这个法就是王法,皇帝一人说了算,皇帝可以超越一切法度,而臣民必须遵守法度。

法家治国的宗旨就是所谓的“三民主义”,即愚民、弱民、疲民政策。如果不闭关锁国,那么开放了国门就会开放思想,人们也可以走出自己的土地,到海外去经商或者做点别的什么,经历多了见识多了就会产生新的思想和想法,就会对皇权的思想控制造成冲击,至少统治者是这样认为的。

而明朝的开国皇帝朱元璋本身就是农民出身,缺乏文化,对文化的理解不深,他无法做到其他王朝开国皇帝那么开明,农民最大的想法就是守好自己的一亩三分地,他也是这样想的,所以他在位的时候极力打压商人,把农民都束缚在自己的土地上,要他们好好务农,好好种地,好好生产粮食就可以了,他不追求国富民强,只追求自己江山稳固。

农耕经济发展的必然结果因为长期以来我们一直都是一个农耕文明国家,国家的经济形态以农业为主,国家的主要收入也来自于农业,而工商业收入占比很低,所以国家从经济和社会稳定方面考虑向来极力地保农业,为了农业可以牺牲其他的产业。

当然,商业的繁荣也能够为国家带来巨额的财富收入,如宋朝的富裕就是工商业发展的结果,但问题在于,由于我们长期以来只是独尊儒术,因此打压了其他学术的发展,对工商业的发展从来缺乏理论上的学术,也没有人系统地研究过工商业经济形态。

而儒家为代表的帝国统治模式下,在意识形态上从来都是鄙视商业的,尤其是商人,属于下九流的地位,士农工商,商人的社会地位也在最底层,所以一般来说知识分子是羞于经商的。

实际上,突破农耕经济,走向工商业经济的改革在历史上也有过,就是王安石变法,但是最终惨败收场,由于造成了极大的不良影响,所以历朝统治者就再也没有进行过经济结构上的深层次改革了。

所以国家的国力长期以来始终都是以人口和耕地为局限,每个朝代到了人口和耕地的鼎盛时期,国力也就到头,没有发展了。

有个数据可以说明这个情况,就是清朝在农业经济为主体的时期,在乾隆十八年国家财政收入是5000万两白银,国家收入基本以农业税为主。而到了1911年清朝最后一年,前10个月国家财政收入就达到了3亿两白银,其中农业收入占比不到2成,基本都是工商业税收,占了将近7成。原因就在于二次鸦片战争之后国门逐步打开,大量的贸易带来了国家财富的迅速增长。

而明朝也是因为长期以来一直都是以农业税为主,导致国力的增长存在着很大的局限性。如明成祖时期,国家财政收入一年为800万两白银左右,而到了崇祯时期,只有320万两,因为财政收入太少,所以对付东北的后金缺乏资金,就导致了向农民加征的情况,农民不堪重负而起来造反,最终也推翻了明王朝。

因此,发展工商业经济实际上是有利于国力的提升的,但是当时所有的文人士大夫,包括最高统治者皇帝的想法都局限在了农耕经济上,他们担心一旦发展工商业,农民可以自由流动,那么就会离开自己的土地,就会有大量的土地抛荒,从而国家的粮食生产得不到保证,那么国家就会陷入动乱。同时,发展工商业经济会加强人与人之间的交流,也不利于对人的思想上的控制,对于要掌控一切的皇权来说,是一个巨大的挑战。

后果当然,闭关锁国是加强了皇权的统治,禁锢了人们思想的同时,也减少了人们的想法,从而逐渐变得愚昧和麻木,帝国是好统治了,但也带来了太多的负面影响。

其实我们可以看出,明朝之前但凡有外族入侵,民众都会出现激烈的反抗,但是明朝之后,几乎没有。如北宋被金国攻占北方地区的时候,北方人民组织了大量的义军对抗金国人,在南宋最后的时期,也是数十万民众坚持到了最后,直至崖山之战结束。

而明朝时期,著名抗金将领袁崇焕被杀的时候百姓都非常地爱国,一个个吃他的肉,而清军进入北京的时候却无人抵抗。清末时期,八国联军进入北京的时候,老百姓反而帮助侵略者,这就是后果,民众不再对国家有荣誉感,国民没有自尊心。

清朝为什么要闭关锁国,明朝也有吗?

今天和大家聊聊关于“闭关锁国”的那些事情,顺便纠正一些历史传言。

咱们中国这片土地上的政权,“闭关锁国”是从明朝开始的。元朝是不可能搞“闭关锁国”的,元朝的国土面积很大,对外扩张非常迅猛,与其它国家和地区的贸易十分繁茂,元朝政府的很大部分收入就来自于商业。

元朝不但商业上开放,思想上也特别开放,由于四处征战,疆土广阔,元朝统治区域内的民族众多,各种宗教和文化思想也是五花八门。比较有意思的是,蒙古族的接受能力特别强,有些人信仰蒙古原有的长生天,有些人信仰安拉,有些人信仰佛祖,有些人信仰儒家,还有喜欢炼丹的。

所以说,元朝是个开放型的朝代,没有闭关锁国。

到了明朝建立,朱元璋坐了天下,闭关锁国就开始了。

《明实录》中有这样的记载,在洪武四年的十二月,朱元璋发布了禁海令的诏书,“仍禁濒海民不得私自出海”。

朱元璋这是要干什么呢?主要是将东南沿海的那些反对明朝的约11万多人充军,并禁止当地民众出海。“仍”字说明朱元璋在之前也搞过禁海。

洪武十四年十月再次强调:“禁濒海民私通海外诸国”。

洪武二十三年十月,又说“禁通外番”。

洪武二十七年,下旨:

“沿海之人往往私下前往诸番国,贸易香料货物,引诱蛮夷为盗,命礼部严禁。今后敢有私下诸番互市者,比将置之重法。” 这是不允许民间贸易外国香料等货物。洪武三十年十月,“禁人民无得擅出海与外国互市” ,不能和外国人做生意。

到了朱棣时代,郑和远航,明朝扩展了一大批朝贡国,外交上搞“大明朝外交体系”,商业上是“朝贡贸易”。如果大家平等交流贸易,这是个好机会,肯定赚钱。但朱棣的这个“朝贡贸易”实际上是赔本赚吆喝,贴钱的买卖,没有啥用。

朱棣死后,仁宣之治开始,明朝全面收缩,郑和远航造出来的那个“势”前功尽弃,全面封闭开始。

贸易毕竟是很赚钱的,明朝封闭,民间就要想方设法打破牢笼,禁得越严,反弹越大。但这终究是违法行为,正常贸易的人就生生被逼成了海盗,和明朝对着干。

都说明朝海盗猖獗,其实大部分都是那帮武装走私贸易团伙。本来朝廷和民众都能赚钱,非要闹成对立,朝廷还要拿出钱来剿匪,去阻止自己和老百姓们发财,真是病得不轻。

1567年,隆庆开关,海盗消失了,大家都忙着搞生意,没兴趣和朝廷打架了,这就很好。所以说,这段时间内,明朝是走向了开放。

大家记住,从此以后,中国这片土地就开放了,主体上一直到现在都是开放的,不要听那些网络垃圾分子们胡扯淡。中间有过部分禁海,但陆陆续续加起来不到四十年时间。

崇祯年间,曾经有过一段时间的禁海。

明朝覆灭以后,顺治期间有过禁海,主要是针对反清势力。康熙年间,在东南沿海,也搞过禁海,主要是针对台湾郑氏,从经济上削弱其实力。

雍正年间,重开海禁,开放了贸易口岸,效果不错,雍正也赚到了钱。

好,说到乾隆了。纠正一个历史谣言:乾隆“闭关锁国”。

这是没有的事,乾隆根本就没有搞过闭关锁国,没有任何历史典籍记载乾隆闭关锁国。有些历史二把刀们胡诌的。

有人说,乾隆搞过“一口通商”吧?

再给大家纠正一下,也没有。在乾隆时期,并没有封闭任何一个对外口岸,四个通商口岸都是正常运行,都在赚钱。这还是那些历史二把刀们在瞎扯淡。

那就给大家解释一下,所谓的乾隆的“闭关锁国”吧。

乾隆时期,有四大外贸口岸,江、浙、闽、粤,就是江苏的松江、浙江的宁波、福建的泉州、广东的广州。

这几个口岸各有各的接待对象,江、浙海关主要针对日本、朝鲜、琉球这些国家,闽海关主要针对菲律宾、暹罗这些南洋国家,而粤海关主要针对欧洲商船。

来说说欧洲商船。那时候欧洲这些商船都是武装商船,都带着枪炮的,正常是做生意,到了公海上,也干些劫掠的事情。懂点历史的都知道,这些欧洲商船的战斗力是相当强悍的。

商人逐利,这些欧洲海商在与中国做生意的过程中,发现宁波口岸更接近中国的茶叶和丝绸产地,购买成本更低,他们就逐步从粤海关转向了浙海关。

对欧洲商人来说,他们是赚钱了,但对清朝来说,正常贸易秩序就被破坏了。

一、粤海关的贸易量大减,海关人员向朝廷上缴的钱可是有预算的,这要按预算来,倾家荡产都赔不起。

二、欧洲商船是武装商船,携带着很多武器。清朝在广州是有专门驻军的,就是为了监督和控制这些武装。欧洲船队到了宁波,当地的军队根本负担不起这个任务来。

针对这种情况,乾隆二十一年,乾隆皇帝和大臣们商议,就命令那些欧洲商船重新回到粤海关去,只许在广州口岸贸易,不许他们四处乱跑。

这就是所谓的“闭关锁国”和“一口通商”的由来。

所以说,大家探讨历史的时候,要自已看看书,不要人云亦云,被二把刀们带进沟里。糊涂一辈子,还被人耻笑。

清朝为什么要闭关锁国,明朝也有吗?

满清闭关锁国是因为自大,当时满清的经济总量已经在世界上遥遥领先,骄傲自大的情绪弥漫在满清上下。再加上中国的自产自足的经济体系,对外界的要求不大。为了加强对国内的管制,防止异端邪说传入中国,满清进行了闭关锁国。企图将国内与国际隔绝联系。

当英国派使节来要求开港通商时,满清答复说,我天朝地大物博,所有东西应有尽有。没必要去通商买卖。这种没有自知之明的狂妄自大拉大了满清与世界的距离,使之越来越落后。

明朝也有闭关锁国。明朝的闭关锁国主要是对商业的压制,重农轻商的思想在明朝官僚阶层的泛滥。他们看不到通海经商带来的好处,也没有相应的方法来进行贸易管理。他们只看到海洋带来的副作用,在海洋面前,这些大陆性的管理体制束手无策,干脆一封了之。

可带来的倭寇之乱,走私海盗等问题成了明朝后期的头疼问题。事实证明,不管什么朝代,闭关锁国没有给中国带来任何好处。

清朝为什么要闭关锁国,明朝也有吗?

闭关可以让政府垄断对外贸易,确保最大的财源落在皇家手中。反之不闭关锁国,江南和广东的大商人必然富可敌国,他们要是跟文人勾结起来给朝廷来个“建议”啥的,皇帝听还是不听。就算皇帝不讲法制,不听话就抄家,可人家动不动就转移家产躲外国了,能拿他咋办。

2:闭关可以阻止不方便统治者的思想传播,明时西方思想界就开始不安分了,清时就是各种革命思潮非常不和谐,这些都不符合朝廷奴才的核心价值观。毕竟在朝廷看来只纳税不麻烦政府的百姓才是好百姓,知道的太多了一帮农民找国家要人权你说烦不烦,派兵杀他们也费钱啊。

3中国的观念是帝为臣师,臣为民师。毕竟科举最后一关要皇帝出题,知识点太多了皇帝备课也累。本来考试就是个敲门砖,混个文凭而已。老师少学点,学生少考点,大家愉快的应试然后当官不好么?物理化学什么的能当饭吃?有研究蒸汽机的功夫人家孩子当官已经买五套宅子了。

4:西方殖民者甚至日本人对海外贸易都比中国朝廷熟悉,如果开放沿海贸易,对外国更有利。而中国想要从中获利,需要在航海,关税,货币兑换制度等经济问题上向西方学习老多东西。可是朝廷靠剥削农民就已经够富有了,军队靠人数去堆和守要塞也能打胜仗。明明可以过上写写诗逛逛窑子的生活,却非要去学西班牙语研究经济学?

5:当时的中国对外开放也没法子搞外交。中国皇帝的头衔是“天下共主”,皇帝是不能跟别的国家君主平起平坐的,否则在中国文化里就不是正统皇帝。秦皇汉武是确实实践了不称臣就去死的外交原则,为中国正统树立了好榜样。唐朝基本上也努力了,宋朝反面典型被文人唾骂,最可气的是蒙古蛮夷反而在这个传统上贯彻的最好。明清皇帝看着这么老大的新版世界地图,总不能做第一个屈尊搞平等外交的天子吧,祭天的时候咋说,史书得咋写,干脆眼不见为净。

清朝为什么要闭关锁国,明朝也有吗?

“闭关锁国”这个词值得商榷——我们应该看到自雄唐盛汉以后,具体说是自元朝以后,中国本土文化中,就增加了许多“保守”主义倾向。

这样的倾向导致了以后的明清两朝在某些对外交往方面,产生了某种“内敛”似的倾向。除了对周边藩属国釆用“册封”和“朝贡贸易”似的交往方式外。对于同其它的较远地区的文明群体,在交流方面是被动和不足的!这种情况不仅清朝有,明朝也有。

但是不积极主动交流并不等同于不交流——明清两朝都有西方冒险家——传教士和洋商的活动。他们也曾为明清两朝带来了那么一丝新气象!

况明朝在成祖时代也曾有过郑和下西洋那的航海壮举——只是囿于技术和眼光的限制,而只同非洲东海岸及印度洋及南海周边的各国产生过交集而己!明朝因为受到传统“陆权”思想的影响,故对“海权”末有充份重视。这也是受思想和时代的限制所致!

而清朝出于稳定统治的目的,而确实是在有意识地限制人民的对外交流。兼为防止外来文化干扰自己的统治,而在对外交流方面显得保守。但统治者也并非对外面的世界一无所知!只是他们过高的估计了自己的力量而己!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。