红二十五军为什么在险恶的环境下反而壮大了?

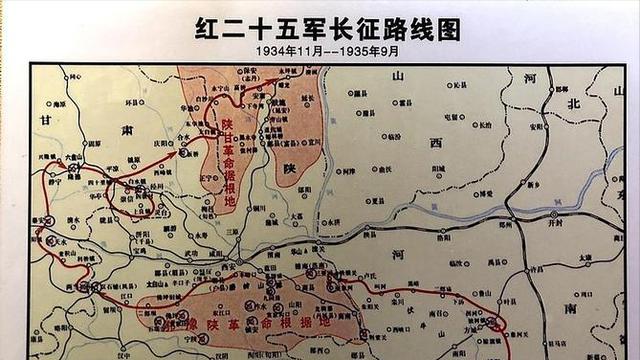

长征对我党而言有着极为重要的历史意义,也是人类军事史上一个无法复制的伟大奇迹。当时中央红军在两年内经历六百余次战斗,在战略转移过程中攻占过七百多座县城,成功突破国军包围圈,抵达陕北革命根据地。

毋庸置疑,这挽救了当时已经危在旦夕的革命,但是这场胜利却是用无数革命先辈的鲜血换来的,红军三大主力军损失都极为惨重,甚至有一些部队战损率高达七成。

在整个红军编制中,只有红二十五军实现了逆向发展,从出发时候不到三千人,到抵达陕北革命根据地后人数翻了一倍,那么红二十五军是如何实现这一奇迹的?

红二十五军之所以能完成这一奇迹主要有三个因素。第一,这支部队是一支具备历史底蕴的老部队,战斗力极为强悍,在当时红军中也称得上翘楚。

红二十五军于1931年10月成立于安徽金寨,当时的二十五军只有一个师,该师的编号为73师,而73师的师政委就是吴焕先。他算得上是红二十五军的灵魂人物,早年曾经领导过“黄麻暴动”。

除了吴焕先以外,红七十三师师长刘英、红二十五军的第一任军长旷继勋,都是有着丰富经验的指战员,他们在短短数年内就把红二十五军训练成一支装备虽差,但作战能力极强的部队。长征时期,这支部队也取得过极为辉煌的战果。

从接到中央命令长征后,二十五军在短短数月内便从安徽西部赶到湖北东部,一路上连续突破国军部队设置的四道封锁线,没有任何一支成建制的国军部队可以在红二十五军面前组建起有效的防线。

而且红二十五军还在局部战役中,创下过“以弱势兵力”连续击溃国军4个师的战绩,俘获敌军超过4000人。其部队,战斗力可以得到长久维系,也成为红二十五军能在逆境中发展的重要支撑。毕竟在当时拥有一支战无不胜的部队,确实可以提出逆境中军队的士气。

在长征中,红二十五军缴获了不少好装备。因此在抵达陕北前,红二十五军内部几乎每个步兵班都能够配备一个班组的机枪。

要知道,这在当时的红军序列中是基本不可能做到的事情,红军并没有完善的军事工业体系,大多数武器装备都得从敌人那里获取。很多团编制的红军作战部队,可能也就只有几挺机枪,但是红二十五军却在当时有如此成就,不得不说是个奇迹。

当然军队能够实现逆向发展的第二个原因,便是部队的领袖们极为优秀。在1934年4月,在中央指示下,红二十五军与红二十八军合并组建成新的红二十五军,由徐海东担任军长,吴焕先担任军政委,当时这支部队人数已超过3000人。

1934年11月,中央又对红二十五军进行新改编,把程子华调到红二十五军担任军长,而徐海东担任副军长,吴焕先继续担任二十五军政委。

——这三人都很年轻,极具冲劲,除了吴焕先在战斗中不幸阵亡外,军长程子华后来可是担任过兵团司令员,在建国后,还担任过山西省委书记、省人民政府主席等多个重要职务,最后一路做到全国政协副主席;而副军长徐海东也在1955年被授予大将军衔。

正是这些优秀的指挥官运筹帷幄,让二十五军能够茁壮成长,红二十五军也是当时红军序列中少有的年轻化部队,各级指战员的平均年龄不超过三十岁,普通士兵的平均年龄甚至不超过二十五岁,且大多久经沙场。

这第三点,也是最重要的。二十五军在程子华、徐海东的领导下,在长征困境中居然能够开辟出一个根据地。二十五军虽然战斗力强悍,但是地位并不如其他三个主要方面军,所以追击红二十五军的敌人也不算太多。

因此二十五军在长征的进展也最为神速,它是红军序列中第一个抵达陕北的部队,也是在这期间二十五军成功建立了红军在长征过程中唯一一个根据地:鄂陕边区根据地。所以它也要比三个主力方面军更早安定下来,并且展开生产、军事补员工作。当时在其他三个主要方面军还在路上颠沛流离时,二十五军便已经开始军队重建工作。

而有稳固根据地的存在,也让二十五军不再是无根浮萍,它有当地老百姓的支持,所以二十五军是红军序列部队中,十分罕见拥有完整后勤补给体系的部队,在各级党政机关干部推动改革后,红二十五军也很得人心,将根据地经营成铁板一块。

毫无疑问,在长征结束后,红二十五军也当之无愧成为红军序列中不可忽视的主力部队。在抗日战争爆发前,中央命令红二十五军与陕北红军合编为红十五军团。在抗战爆发后,红十五军团又被改编为八路军115师的344旅。

而115师便是抗日战争时期,我党领导的三个主力师之一,在抗战过程中取得过震古烁今的耀眼战绩。而以红二十五军为基础的,由徐海东、黄克诚所领导的344旅,也先后参与过平型关战役、西口战役以及保卫太原战役等关键性决战,它继承了这支英雄部队的灵魂,把不言弃的精神传递了下来。

红二十五军为什么在险恶的环境下反而壮大了?

谢谢邀请。在红军长征期间,有一支红军队伍创造了奇迹。这支红军在其他长征红军队伍都严重减员的情况下,反而发展壮大,人员从长征时的2900人发展到3400人。这支神奇的红军队伍就是诞生在鄂豫皖根据地的红二十五军。那么,为什么红二十五军能够在那种险恶的环境中发展壮大呢?

一、战无不胜的红二十五军。一支军队想要发展壮大,只有一个办法,那就是打胜仗。对于条件艰苦的中国工农红军,还要再加上一个条件,用毛主席的话来说,就是打缴获超过消耗的胜仗。纵观红二十五军的长征路,我们就会发现,在这一路上红二十五军几乎战无不胜,打出了自己的军威。

在长征出发前,红二十五军就打出了一场震惊敌胆的胜仗。当时的红二十五军在皖西活动,接到去鄂东的通知后,马上出动。一路上红二十五军连续突破四道封锁线,并且在斛山寨打垮四个师敌人的进攻,俘敌四千余人。这一战充分显现了红二十五军无坚不摧的战斗力。

在长征途中,红二十五军经历了独树镇、庾家河血战,在严重不利的情况下,击溃优势兵力敌军的堵截。在途中,红二十五军创建了鄂豫陕根据地。在这个过程中,红二十五军连续打破敌人两次“围剿”,歼灭陕军警一、二、三旅,取得了重大的胜利。

随后,红二十五军继续北上,迎接中央红军。留在鄂豫陕的部队在陈先瑞、郑位三等人的领导下,发展为红七十四师,后编为一一五师留守处。红二十五军最终到达陕北苏区,与刘志丹领导的红二十六军、红二十七军合编为红十五军团。

在红二十五军的长征中,除了板桥镇是因为出发时因耽搁时间遭到敌人袭击而失利,其他的战斗全部都取得了胜利。这种战绩,在战争史上是很罕见的。正是由于红二十五军战无不胜,才得以在险恶的环境中发展壮大起来。

二、红二十五军超强的战斗力。红二十五军能够取得辉煌的胜利,与它超强的战斗力是分不开的。首先,红二十五军的指战员都是百战老兵,作战经验十分丰富。这支诞生在鄂豫皖根据地的部队,从诞生的那一天起,就几乎每天都在战斗。在敌我势力极端悬殊的情况下,红军战士们在残酷的战火中学会了打仗。

其次,红二十五军拥有一大批优秀的将领。在战争中,优秀的指挥员往往会决定战争的命运。在红二十五军中,恰恰拥有了以徐海东为代表的一大批优秀将领。徐海东由于战功卓著,被敌人视为死敌。当时敌人对他的首级开出的赏金最高时达到了25万银元,是红军将领中最高的。在解放军的历史上,从红二十五军中就走出了大将以下97名开国将军。

第三,由于红二十五军打得胜仗多,缴获大,使得红二十五军准备精良。红二十五军来到陕北的时候,每个连都装备有9挺轻机枪,这种装备水平在当时是一流的。由于装备精良,弹药充足,使得红二十五军在战斗中的火力大增。和红二十五军交手的敌人都吃过我军火力猛的亏,对红二十五军的机枪有着畏惧感。

在独树镇战斗中,由于天寒地冻,我军的枪栓被冻住,枪支无法打响。敌人趁势冲上来,以兵力优势想要围歼我军。我军以肉搏堵住敌人后,生火烤开枪栓。当机枪声响起时,敌军就如同潮水一样退下去,嘴里还喊着,红军的机枪响了,快跑。

正是由于有了无坚不摧的战斗力,红二十五军才所向披靡。无论处境多么困难,在红二十五军指战员的奋战下,都能够化险为夷。也正是如此,红二十五军才能在险恶的环境中生存下来,并不断发展壮大。

三、坚定的革命信念。绝大部分红二十五军指战员的年龄都在13到20岁之间,敌人讥笑他们是一群“娃娃兵”。但是,正是这样一群年轻的士兵,却不畏艰难困苦,为了革命事业前赴后继,勇往直前。这是因为这些士兵心中,有着坚定的革命信念。

埃德加斯诺曾经与徐海东探讨过这个问题。徐海东介绍说这些战士大都是烈士的遗孤,对敌人有着刻骨的仇恨。再加上敌人在根据地采取的烧杀政策,更是加深了这种仇恨。他曾经带领部下经过被敌人烧杀过的城镇,他的战士们面对敌人的暴行,无不失声痛哭。

正是有着这种刻骨的阶级仇恨,使得这些指战员们百死千伤,也不溃散。徐海东对斯诺说,在鄂豫皖反围剿的战斗中,他的部下没有一个开小差的。在长征中,红二十五军的指战员们也是如此。即便是身负重伤也不愿意离开部队,千方百计也要和部队在一起。

正是有着这种坚定的政治信念,红二十五军的指战员们才甘愿为革命付出任何牺牲。在创建鄂豫陕根据地时,打破敌军的两次围剿后,红二十五军的指战员得以休养生息。但是,在得知党中央和主力红军北上的消息后,红二十五军便决定主动出击,迎接党中央北上。

徐海东在动员大会上向全体指战员说,“我们这次西征北上的行动,就是为了迎接党中央、与中央红军会师,我们这几千人就是牺牲完了也要牵制住敌人,保证党中央和中央红军顺利北上,这对全国革命是有重大意义的。”正是有着这种坚定的革命信念,才使得红二十五军有着坚强的战斗意志,保证了战争的胜利。

结语:

红二十五军能够在险恶的环境里生存发展,只有一个办法,那就是打胜仗。而战争胜利的保证,则是由红二十五军全体指战员的坚定的革命信念,超强的战斗力决定的。正是有着党的正确领导,有着优秀的指战员,才让红二十五军创造出了战争史上的奇迹。

我是历史笑春风,欢迎大家点赞关注我,多提宝贵意见,谢谢。

红二十五军为什么在险恶的环境下反而壮大了?

一支以“娃娃兵”为主的部队,长征出发时只有2900人,抵达陕北时却达到3400人,并且从部队里走出了1员大将、2员上将、6员中将、88员少将共计97位开国将军!

这支优秀的部队就是红25军!

红军时期,我军的主力为3个方面军:中央苏区的红一方面军,湘鄂西根据地和湘鄂川黔根据地的红二方面军,鄂豫皖苏区和川陕根据地的红四方面军。此外,还有一些独立的部队,如红25军和陕北红军。

红25军于1931年10月成立于安徽金寨;11月编入红四方面军;1932年10月,随红四方面军离开鄂豫皖苏区,西进川陕。

1932年11月30日,组织决定以留在鄂豫皖苏区的原红25军75师为基础,重建红25军。

1934年11月11日,红25军实行战略转移(即长征)。

1935年1~5月,长征途中的红25军创建了鄂豫陕苏区,部队发展到3700余人。7月16日,红25军从陕西省长安县沣峪口出发,继续长征,配合中央红军行动。9月15日,到达陕西省延川县永坪镇,次日同陕甘苏区红军会师。18日,与陕甘苏区的红军第26、第27军合编为红军第15军团,红25军改编为第75师。

全国解放后,在1955年的全军授衔仪式上,从红25军走出来的徐海东被授予大将,韩先楚、刘震被授予上将,李耀、林维先、梁从学、张池明、张天云、陈先瑞等六人被授予中将,方升普、方毅华、刘振国等88人被授予少将军衔。3000余人的队伍,竟然出了97位将军,其实力可见一斑。

红25军为什么如此强悍,尤其是在长征途中,各支队伍都在减员,中央红军由8.7万人减少到7000多人,红二方面军由1.7万人减少到1.3万人,红四方面军由8万多人减少到3万多人,而红25军反而增员了。这是为什么呢?

一、队伍构成特殊1932年新组建的红25军主要由红四方面军的红军家属、烈士子弟组成,年龄大多在13岁至18岁之间,就连各团、营、连的领导成员,也大多是些20岁左右的毛头小伙子,是名副其实的“娃娃兵”。

这种特殊的构成有两方面的好处:

一是,他们大多与反动派有血海深仇,遇到蒋军时不用动员都会与敌军拼命,战斗意志强烈。

二是,“娃娃兵”学习能力强,不管是政治教育还是技战术训练,一学就会,一教就明。并且彼此之间好沟通好交流好切磋,容易相互学习,共同提高。

二、红四方面军打下了良好的基础红25军长征的路线,有一段是当年红四方面军西征的行军路线,这样有两个好处:

一是群众基础较好,革命觉悟较高,因为红四方面在前面已经进行了革命思想的宣传,沿途群众真心拥护红军。

二是红四方面沿途留下的伤兵和红军后代,给红25军补充了兵源。红四方面军早红25军两三年西征,途经河南西南、陕西东南一带时,很多红军后代被寄养在当地。当红25军经过这些地方时,这些红军后代正好参加红军,随25军革命。

三、追兵相对较少老蒋当时正在尽全力“围剿”我三大主力部队,尤其是中央红军,吸引了数十万敌军。

而追击红25军的敌军相对较少,以至于红25军在长征途中,还可以在河南、陕西、湖北交界处建立了一个根据地——鄂豫陕革命根据地,获得了宝贵的休养生息和播撒革命火种的时间。

四、行军路线较短,环境较好一是红25军长征路线最短,用时也最少,中央红军历时一年,行程25000里;红二方面军历时11个月,行程16000里;红四方面军历时一年零七个月,行程10000里;而红25军历时只有10个月,行程也只有10000里。

二是红军三大主力长征的路线大多是人烟稀少、环境恶劣的窘地,其中还走过人迹罕至的雪山、草地,而红25军的长征路线,是从湖北东北部出发,途经河南南部、河南西部、陕西南部、甘肃东部和宁夏等地。

途中虽然也有伏牛山、六盘山等环境恶劣、条件艰苦的山区,但本比于红军三大方面军翻越的夹金山和松藩草地而言,条件要优越得多。

红军三大主力的减员,除了战斗造成的伤亡以外,由于恶劣的环境造成的饥寒交迫也是主要原因。而红25军在这方面则要好了许多,因而他们不仅没有减员反而增员了。

当然,程子华、徐海东、吴焕先等人的领导,以及他们灵活机动的战术,也是一个重要的原因。

更多文章,敬请关注千年兰亭。

红二十五军为什么在险恶的环境下反而壮大了?

关键是有一个团结奋斗,信仰的领导班子,吴焕先,徐海东,程子华,戴季英。核心是吴焕先。

红二十五军为什么在险恶的环境下反而壮大了?

倘若相比较其他各路红军长征,尤其是中央红军长征的话,红25军所遭遇的环境可比其他红军长征所遇到的环境要好得多,甚至从某种程度上来说,红25军根本就没经历长征。

1、1934年11月16日,红25军从鄂豫皖根据地的河南罗山出发,至12月10日,红25军成功到达陕南地区。

这是红25军的第一轮长征,从时间来看,这或许也算不上是一次长征,只是一次战略转移,他们也只是跳进了邻近的陕南地区。而在这次转移中,他们经历的最大战斗就是11月26号的独树镇战斗,面对国民党一个旅和一个骑兵团的拦截,红25军用了十几个小时的时间,突破了该股敌人设立的约十里长的防线。

此次战斗红25军伤亡近400人,部队也由长征前的2900多人减员到2500人。值得注意的是,这是红25军第一阶段长征中为数不多的一战。此战过后,红25军几乎完好无损地来到了陕南地区。

2、1934年12月至1935年7月,整整七个多月的时间,红25军并未离开,而是在陕南地区创建了陕豫鄂根据地。对比红一、红四等方面军在此期间实施了横跨万里的长征,并有几十万国民党军队沿途追杀。红25军在陕豫鄂根据地几乎没有战事。

而在这七个月的时间,红25军迅速扩张,由2500人扩军到近4000人,甚至在抵达陕北后,红25军仍然拥兵3400多人,是参与长征的红军当中唯一一支人数反而扩张的军队。

之所以出现这样的情况,也与红25军长期停留在新建立的根据地中密不可分。陕豫鄂根据地最巅峰的时段,根据地的范围甚至扩大到七个县,即便在遭受围剿的最紧急时刻,红25军仍然占据着两个县和300多个村庄,有50多万拥护红军的人口。

甚至在此之前,红四方面军和甘陕苏区的红军都曾在陕南地区活动,这里不但有着丰富的群众基础,甚至还有红军经过时,沿途留下来的、在战斗中养伤的伤病员。这些红军老兵无法再返回老部队,但却顺利地进入到最新赶来的红25军的队伍中。

1935年1月和6月,国民党曾先后调集11个和30多个团,对陕豫鄂根据地展开了两次围剿。但由于这里是杨虎城第17路军的地盘,由于他与老蒋貌合神离的关系,17路军反而担心老蒋派来的所谓围剿大军会趁机对他动手,而参与围剿的国民党军队更要提防17路军。

第一次围剿,国民党的11个团由于被杨虎城牵制,这一轮围剿对红25军未造成重大杀伤。而第二轮围剿,国民党的30多个团同样被杨虎城绊住,红25军更是趁机在第二个月突然北上,直接进入陕北,完成了长征的最后一个阶段。

3、1935年7月,红25军开始北上,两个月后抵达陕北,该军也成为了第一支抵达陕北的非甘陕苏区的红军。

从这三个阶段,你就不难发现一个问题,对比走了25000千里的红一方面军,八万人马锐减到三万多的红四方面军,红25军的长征之路可谓相当顺畅。十个月的时间,真正实施长征的时间也不过只有三个月,并且途中并未遭受重兵阻拦。甚至单纯的从地图的角度来说,他们也只是从河南省跳到了临近的陕西。

对比路途上的拉近,红25军还遇到了一个极其便利的条件,那就是他们避开了两个难以征服的天险——雪山和草地。根据不完全的统计,红一方面军和红二方面军仅过草地的过程中,就有近万官兵牺牲,或因伤病而被迫留在当地从此下落不明,红四方面军更造成了近两万人的损失。

而红25军在长征过程中,既没有遇到草地也没有遭遇雪山,老天爷在无形当中为革命保留了诸多的种子。由于长时间地停留在新建立的根据地当中,红25军更没有遭遇粮荒,对比其他各路红军在最艰难的时段甚至吃过草根和皮带,红25军是唯一一只鼓着肚子来到陕北的红军。

值得注意的是,在红25军长征的一年前,也就是1933年,红25军在最巅峰时段曾拥兵13000多人。由于在随后的战斗中遭遇大量减员,但红25军却没有丢掉曾长期活动的鄂豫皖根据地的主要营地,这也直接导致减员后所留下的大量枪械也继续装备在红25军当中。

加之河南和陕西的国民党多以地方军阀为主,战斗力较差,红25军在与他们的交战中也缴获了大量武器。该军长征后,由于大量枪械无法带走,红25军甚至只能将一部分枪械就地隐藏,红25军离开鄂豫皖根据地后。仅东北军的某个团就在根据地的一处池塘里找到了四挺马克沁重机枪和600多支长枪,几乎可以武装一个团。

即便红25军抵达陕北的时候,红25军的装备依旧是所有红军队伍中状态最好的,对比红一方面军一个连也很难装备一挺轻机枪,红25军的一个连甚至达到了至少可以装备六挺轻机枪的地步,火力最雄厚的连达到九挺,轻机枪的装备下发到了班级单位。也正因为如此,红25军在长征过程中也遇到了非常有意思的事,沿途多次经过国民党军队把守的县城时,这些地方军阀和民团竟然误以为经过的是装备精良的中央军,因此并未拦截!

可以说,红25军在长征过程中的成功包含了太多的戏剧性因素,但追寻根本原因,还是因为红25军在长征初期的实力较为弱小,全军仅2000多人,老蒋根本没有对这股武装力量予以重视,但他的轻视,也给红军保留了一股重要力量。最终抵达陕北的3000多名红25军的官兵中,仅开国将军就高达97人!

红二十五军为什么在险恶的环境下反而壮大了?

一句话:毛主席英明领导!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。