如果把日本战国时代战争放到中国来看,大概相当于什么规模?

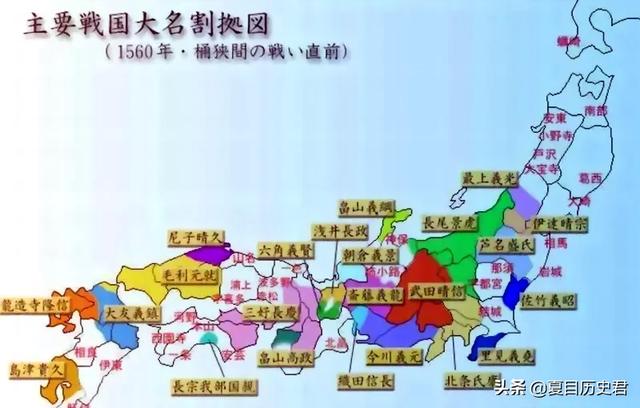

日本战国时代,说起来也真是够乱的,在日本那块弹丸之地上面,居然可以同时出现六十多个国家,这些国家的规模也可想而知,说白了和我国古代的战争根本无法相比并论,放在我国就相当于城市和城市之间的战争,本来这些国家男人就少,随着战争的增多,男人越打越少,总体人口也越来越少。

不过,日本人还经常拿着他们的战国时代和我国的三国时期相提并论,从人才上来看,当年日本还真是人才辈出,上杉谦信、武田信玄、本多忠胜、真田幸村等等,人才上的规模,还真可以和三国时期比肩。

但是战争规模上就远远比不上了,三国时代的战争都是以万人为单位展开,而日本战国时期呢?万人的规模并不多,都是以几百人、几千人的规模展开,兵力过万的“国家”还真不多。

我们来看看当年日本的征兵制度就知道了,以石高为征兵基础,一万石高差不多可以供养三百军队,其中以德川家康的势力最大,巅峰时期的资产达到了280万石高,而他的军队规模根据日本战国史记载也在八万人左右,刚好符合这个德川家康的资产基础。当然了,德川家康的强大就是后话了。

战国时代早期的国家规模有多大呢? 以织田信长的成名之战——桶狭间之战为例,在这次战役中,尾张织田军人数在四千左右,今川义元在两万五千上下,敌人的数量差不多是织田军的六倍之多,但是最后还是以织田军的胜利告终,经历了这次战役也开启了织田信长征战天下的道路。

要知道,当年今川义元可是最强大的大名,这次战役是今川义元发起了,为的就是想威慑四方大名,要在全国范围内确立自己的地位,仅仅带了2.5万人可能在我国人眼中,这个数字有点少,但是当年今川义元实在是拿不出过多的人马了,已经接近极限了。

所以说,战国早期最大的国家军队规模也不过两万多人。我们可以把织田信长比作曹操,今川义元比作袁绍,曹操挟天子以令诸侯之后,手中人马十万左右,袁绍在整个河北境内兵力超过了五十万,最后袁绍还不是被曹操收拾了。

4000人马相比十万,2.5万人马相比50万,都在二十倍以上,所以说,在战争规模上,桶狭间之战不足河北之战的二十分之一。

纵观整个战国时期,规模最大的一次战役就是关原之战了,这次战役中,双方共投入了10万人马,同时也是日本战国时期最惨烈的一次战役,打完了这次战役基本上奠定了德川家康的统治地位了。

试想一下,一次十万人规模的战争就可以统一全国了,和我国三国时期最大规模的战争比起来根本不值一提。

总之,当年的日本战国,正常状态就是双方各出兵几千人在那里交火,规模小一点的相当于乡镇之间的战争,规模大一点的就相当于市县和市县之间的战争。但是,虽说日本战国时期的战争规模很小,但是那些军事人才们也还是充分发挥出了战术的精髓。

如果把日本战国时代战争放到中国来看,大概相当于什么规模?

某个朋友的恶搞~

日本本州岛的面积大概和河北省差不多,于是……

“沧州之虎”武信玄经过十年奋斗终于统一了沧州地区,正在雄心勃勃准备上北京的时候,他遇到了一生的宿命敌人---“塘沽之龙”林谦信!两个人展开了长达十五年的宿命之战,几次大战不分胜负!其中最有名的就是第三次大邱庄之战了。没办法,不解决林谦信当时确实没法上京了!

就在二人于宿命中纠缠不休的时候,一个号称“第八天鬼王”的年轻人在唐山崛起了,他就是河北布武的田信长!以疾风怒涛之势席卷了大半个河北,命运如此弄人,让龙虎相斗不休,若不是这样,他们随便一个人早就进了北京!

此外的河北战国群雄还有“大兴之熊”、“天津九区一县无胜此人者”、“唐山之虎”、仅用10年时间就统一石家庄地区的“石家庄能人”……

其实啊,日本战国名将被吹这么高,是因为人家八九十年代经济发达,有钱,有吸引力,能编,有钱编·

如果把日本战国时代战争放到中国来看,大概相当于什么规模?

日本战国时代要是放在中国的话,可能要把历史上溯几千年了。牧野之战:周朝:战车300辆,铜甲精锐兵3000人,木甲步兵45000人。

商朝:武装奴隶与战俘,史称约700000人,现代估计约50000-70000人。

日本战国时代始于1467年,持续时间超过百年,大概处于中国明朝中后期。

日本在战国时代产生了六位“骁勇善战”的所谓名将战神:今川义元、上杉谦信、武田信玄、织田信长、丰臣秀吉、德川家康。如果是网文书虫,看过不少明穿小说的话,应该或多或少都听说过织田信长、丰臣秀吉和德川家康这三个人,他们在日本历史上确实也非常有名,尤其是丰臣秀吉统一日本以后意图通过吞并朝鲜以图染指中华。

日本战国时期有六十六国,当然限于国土面积,所谓国自然无法跟中国战国时的诸侯国相比,可能是县乡那么大吧,日本国土面积37万平方公里(与我国云南相当),当时人口约有800万,明朝当时人口1亿多,具体多少无法确切统计。

今川义元兵力:40000

上杉谦信兵力:15000

武田信玄兵力:20000

织田信长兵力:25000

丰臣秀吉在统一日本以后出兵攻打朝鲜,当时号称20万大军,但在古代打战时都会夸大兵力,希望借此能够震慑敌军,20万兵力水分很大,我估计实际兵力绝不会超过15万。

日本战国的战斗规模其实也不大,最大规模战争应该是几千上万兵力的对战,小规模战争也就是几十人上百人。

日本战国时代的战争从战争规模的角度来看,小规模战争确实可以称为“村战”,我记得我上高中的时候,我们乡有两个村为了争夺一座山头,双方约架,各出动了百多人,装备锄头铁锹等等兵器,最后还有人不幸阵亡了。

“中大规模战争的话”,可能是几千上万兵力对抗,这在中国的话,可能围困一座城池至少也需要一两万吧,日本那时候应该也没有多少城池,再加上人口限制,是很难形成真正的大规模战争的,所以日本战国时代根本就没有真正意义上的大规模战争。

如果把日本战国时代战争放到中国来看,大概相当于什么规模?

日本战国时代中期,全日本人口约800万人左右,人口密度与汉末、隋末、唐末相仿。

日本战国时代的战争,各个时期都有不同特点,初期以职业武士参与为主,规模小,几百人即是大规模战争,到了中期,各势力都采用了足轻制度,战争规模开始扩大,如中川岛合战,武田军与上衫军合计3万左右,今川上洛动员了25000人,到了后期,关原合战,双方参战兵力30万人左右,大阪合战也接近这个数字。

另外,万历朝鲜战争,日军参战兵力超过15万人。

说日本战国时代都是村战,未免太片面了,初期确实如此,但发展到后期,战役规模也逐渐扩大,并不逊色中国古代太多。

山海关大战,李自成、吴三桂及满清,参战兵力不超过30万,赤壁之战,不超过20万,诸葛亮北伐,每次也只是带了五六万人而已,要说规模特别大的,应属淝水之战。

但东晋南北朝时期,史书记载多有浮夸之风,通常喜欢夸大敌人的规模,从而衬托自己的胜利。

如果把日本战国时代战争放到中国来看,大概相当于什么规模?

日本战国时代的战争,用大家比较熟悉的例子来说明其规模。

桶狭间之战:尾张的乳虎,织田信长的崛起1560年(日本永禄三年),东海道大名今川义元全面动员军队,大举攻入尾张国境内,在桶狭间山一带(今爱知县名古屋市),遭织田信长领军奇袭本阵阵亡。战后,原本称霸东海道的今川氏从此没落,而获胜的织田信长则在中日本和近畿地方迅速扩张势力,奠定了未来掌握日本中央权力的基础。

关于今川义元的这次军事行动,有上洛*争霸、攻略尾张国、救援鸣海城等多种说法。

(注:日本效仿中国洛阳(左京)和长安(右京)的风格设计了平安京,后右京因沼泽众生而放弃,故将平安京雅称为“京洛”,上洛即指进京;战国时期,大名上洛的意思,是指诸侯进京向天皇或将军索取权力,向天下展示武力以彰显其霸主地位,甚至推翻将军自立新幕府政权,等等)

关于今川义元的兵力,日本史学界也没有统一的意见

《信长公记》:45,000

《甲阳军鑑》:2万余

《武功夜话》:3万有余

《德川实纪》《武德编年集成》《总见记》等:4万多

《绘本太阁记》:5万余

《日本战史桶狭间役》:25,000

根据石高*估算

今川家的领地骏河、远江、三河,三国的石高约在70万石,因此推算今川家共有20,000到25,000的兵力,今川本阵(即中军,通常配置为1,500人左右)兵力不超过5,000人。

另一方面,尾张国石高约57万(按后来的庆长检地数据统计),可动员的全部兵力约在14,000,但一般认为由于织田信长下达命令突然,且动员能力远不如今川,因此当时加入战斗的兵力(不包括驻守各城砦的织田守军)不超过4,000。

但是过于自负的今川在指挥各部行动时出了问题,导致本阵突出在前,且与周边友军距离拉开过长,缺少呼应,结果被带着3,000余人马,正在战场以逆袭的行动方式寻找战机的织田军发现。在驻扎休整的时候,被偷袭*得手,最终身死名灭,今川氏迅速衰亡,代之的是织田信长的强势崛起。

(注:有说法认为今川本阵遇袭并非发生在桶狭间山谷中,而且织田军也不是迂回偷袭,而是在寻找德川家康(当时还叫松平元康)的部队时意外发现敌人的主帅位置)

网上曾有人以桶狭间之战与中国三国时期的官渡之战相比较,甚至认为不下于官渡之战都属于以弱克强这一点没有问题。

但个人认为,这两场战役之间的差距还是很明显的。

不仅仅是跨越了1,300年的时空。

1. 官渡之战,双方兵员数量更多于日本桶狭间之战

建安五年(200年)二月,袁绍率步兵十余万、骑兵一万,进军黎阳(今河南濬县东北),准备渡河,同时派遣颜良进攻白马(今河南滑县东北)。由此可得袁绍的部队保守数量也在110,000。

曹操方面,投入此次战役的人数存在较多争议。

根据《三国志·魏书·武帝纪》的描述,官渡决战前,曹操将士具有战斗力的,只有8,000人。

“公亦分营与相当,合战不利。时公兵不满万,伤者十二三。”但是这种说法已有宋代史官裴松之质疑,认为数据非常不可信。

臣松之以为魏武初起兵,已有众五千,自后百战百胜,败者十二三而已矣。但一破黄巾,受降卒三十余万,余所吞并,不可悉纪;虽征战损伤,未应如此之少也。夫结营相守,异于摧锋决战。本纪云:“绍众十余万,屯营东西数十里。”魏太祖虽机变无方,略不世出,安有以数千之兵,而得逾时相抗者哉?以理而言,窃谓不然。绍为屯数十里,公能分营与相当,此兵不得甚少,一也。绍若有十倍之众,理应当悉力围守,使出入断绝,而公使徐晃等击其运车,公又自出击淳于琼等,扬旌往还,曾无抵阂,明绍力不能制,是不得甚少,二也。诸书皆云公坑绍众八万,或云七万。夫八万人奔散,非八千人所能缚,而绍之大众皆拱手就戮,何缘力能制之?是不得甚少,三也。将记述者欲以少见奇,非其实录也。按锺繇传云:“公与绍相持,繇为司隶,送马二千余匹以给军。”本纪及世语并云公时有骑六百余匹,繇马为安在哉?《三国志.魏书一武帝纪》

“追黄巾至济北。冬,受降卒三十万,男女百万余口,收其精锐者,号为青州兵。”曹操在初平三年(192年)收编的青州黄巾精锐,如以10取1的比例,也有3万左右,考虑到还需要分兵驻守其他地方,因此通常见到的说法:官渡之战曹操的兵力约2万人,起码是比8,000这个数字更靠谱的。

(注:还有40,000、50,000等说法,篇幅有限,恕不再多作分析。)

2. 官渡之战,战事交错、复杂度高于桶狭间之战

从汉献帝建安五年(200年)二月袁绍派遣颜良进攻白马(今河南滑县东北)开始,直到同年十月,曹军奇袭乌巢后兵分八路,大举进攻官渡,袁军全面溃败为止,战役持续了半年以上。

其间,有白马的声东击西,有延津的计斩文丑,有单挑有偷袭,有相持有兵法,有正阵有奇兵,是一场经典而精彩的,如古代战争教科书一般的演绎。

反观桶狭间之战,从1560年(永祿3年)5月12日,今川义元于骏河誓师开始,直到5月23日,主将被枭首,今川军撤回骏府为止,总共不到半个月的时间。

其中关于今川义元的进军意图、织田信长的作战本意、当时下雨还是下雹子……的具体细节,至今日本史学界还在争论不休。

(注:半个月和半年比……我都懒得吐槽了。)

3. 官渡之战的惨烈程度,也是日本本州两股地方势力的冲突所不及的

日本战国时期,列国及诸势力之间的冲突,并非是以歼灭敌人有生力量为目的,而是以陷城、溃敌、以及诛杀领军大将为目标展开的。在战斗开始前,过程中,常会有不同的势力作为己方盟友,抑或敌方盟友加入战团。

桶狭间之战,是伤亡情况比较高的战役。

今川方面:伤亡从2,500(根据《落穗集》、《武德大盛記》)到3,907(根据《改正三河後風土記》

织田方面:各守备队计3,000人全灭,本队伤亡不明。

再看官渡之战,曹操战后杀降卒就达80,000。

《三国志‧袁绍传》裴松之引张璠《汉纪》:"杀绍卒凡八万人。"另《三国志‧武帝传》裴松之注:"诸书皆云公坑绍众八万,或云七万。"附:日本战国末期关原之战,也是战国时期规模最大的一场战役,双方决战时的总人数约17万最后是彩蛋:大坂之役,有传说德川家康死于此战,后来江户幕府中的将军,只是一名影武者(替身)【关注历史,坚持原创,我是夜未央】

如果把日本战国时代战争放到中国来看,大概相当于什么规模?

有网友问:如果把日本战国时代战争放到中国来看,大概相当于什么规模? 如果论面积,大约就是,河北,山西,北京和天津加在一起,大约就是日本的国土面积。

日本其实比我们想象的面积,还是要大一些的,有2个以上的河南省大。战国时代日本人口是1500万。大约是我国汉朝时期的三分之一,与我国三国时代人口大致相同。其实就人口规模来说,也不算是太小了。

《三国志》卷33《蜀书后主传》注引王隐《蜀记》:炎兴元年(263年),“领户二十八万,男女口九十四万,带甲将士十万二千,吏四万人。”也就是说,日本当时的人口,已经有三国时期,15个蜀国一样多了。

文禄之役,丰臣秀吉动员总兵力约 31 万,应该是战国时代的动员峰值。如果再加上本土驻防和民兵,日本在战国时代的最大动员力量,在60万人左右。

战国时代的几场大战役,参战人数也是比较多的,比如,在小田原城战役,上杉家出动了86000人,桶狭间之战,双方有5万人参战,野田城·福岛城之战,双方有6万人参战,手取川之战,双方有7万人参战,长篠合战,双方参战人数在12万人,结果武田家大败。九州征伐,统一之战,丰臣秀吉出动了20万大军。

三国时期的官渡之战,参战是10万人,赤壁之战,刘备,孙权联军为不到6万人,曹操有十几万人,夷陵之战,蜀军4万,东吴5万军队。就是到了1643年决定明朝生死的松锦大战,明军为13万,清军为8万人。

实际上,我国国土面积非常大,因此,也限制了动员兵力,因为后勤跟不上,需要大量民夫。日本还是相对比较小,在相同人数下,有时候,反而可以动员出更多人参战,原因是后勤压力非常小。

清军远征缅甸,才2万军队,后面跟着30万人的运输队,还仅仅是军前运输。日本很多战斗,大家自己背上10天口粮就可以了,根本不需要什么运输队。在欧洲很多战争也深受后勤困扰,在第4次十字军东征,3万十字军,9个月后勤费用是85000马克,结果那些德国,法国,意大利的领主贵族们翻箱倒柜,才凑了5.1万马克。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。