燕云十六州对于中原的作用到底有多大?

纵观历史,有一片区域它在历史中留下了刻骨铭心的烙印。它就是燕云十六州。

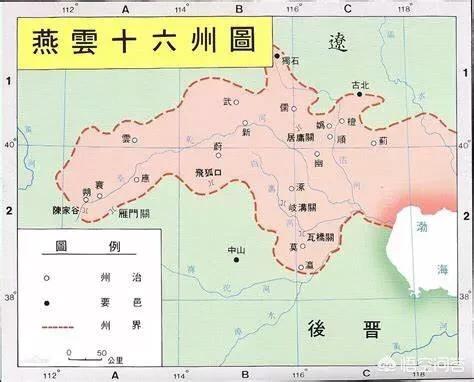

燕云十六州,泛指今北京,天津,河北,山西北部附近的大部分地区十六个州县的总称,它包括燕(幽)、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺、云、儒、妫、武、新、蔚、应、寰、朔,总共十六州,所以史书上也称其为“幽蓟十六州”。

因《宋史.地理志》中常以燕云一词记载,所以后世多以燕云十六州相称,这也是燕云十六州名字的由来。

燕云十六州自古以其地势险要,关隘众多,并且所处的地势居高临下,易守难攻,地缘战略价值巨大,有着重要的战略地位和丰富的资源储备而著称,所以它自古是兵家必争之地,唐代著名诗人王维有诗对其描述“失岭北则必祸燕云,丢燕云则必祸中原,这些都足以证明,燕云十六州在古代拥有举足轻重的战略地理意义。

而或许因为这些原因,才有了燕云十六州“坎坷颠沛的一生”。 唐朝末年安史之乱后局面混乱腐败,皇帝中央权利流失导致地方藩镇势力利益庞大,最终造成各地藩镇割据,中央权利旁落的混乱局面,最后在朱温谋篡皇位,杀死了唐朝最后一位皇帝,结束了让后代都称赞的唐朝盛世后,又开始了五代十国的中原分裂局面,而我们的“主角”燕云十六州也因此开始了它“悲惨坎坷的一生”。

五代十国中原的各自相战,使北方契丹草原部落得到了肆无忌惮的发展,其中以契丹部落为首的少数民族部落完成了对北方的统一,建立少数民族政权,史称“辽”,并且开始了不断对南方的扩张,直到燕云十六州以北附近,对燕云十六州也蠢蠢欲动,觊觎已久。

公元936年,后唐河东节度使石敬瑭依据太原反叛,并与契丹结盟,在契丹军队支持下推翻后唐、建立后晋政权,之后,辽太宗与石敬瑭还约为父子。天福三年(938年),石敬瑭按照契丹的要求把燕云十六州割让给契丹,使得辽国的疆域扩展到长城沿线,这也是汉人政权对燕云十六州的第一次失去,自此,中原北方重要屏障的丢失,让河北之地裸露在北方契丹政权的铁蹄之下,燕云十六州的重要战略意义曾经使得中原的北宋政权感受威胁持续长达二百年之久,同时这也是燕云十六州“悲惨人生”的开始,此后燕云十六州一直都归属北方游牧民族,中原政权一直都没有得到燕云十六州的统治权。

直到五代十国末期,北周世宗柴荣将兵锋指向燕云十六州,想要夺回燕云十六州,以建立以燕云十六州为倚仗的北方屏障防御北方少数民族政权,可是就在连胜连捷快要成功的时候,周世宗却意外病逝,这也代表了第一次中原政权对燕云十六州的争夺以失败告终。

后宋太祖赵匡胤发动陈桥兵变建立宋朝,并统一中原汉人政权,此后,宋太祖多次以各种巨大利益为牺牲企图赎回燕云十六州,但都没有成功,直到他去世,也因此抱憾。

宋太宗继位后,发动对北方契丹政权辽的战争,结果却不仅惨败,还丢失了更多的土地,直到宣和初年宋和金合谋夹攻辽,才使得辽朝灭亡,燕云十六州也依照约定,才随之归入宋的版图。不过到了宣和末年因为金兵的大举入侵,再加上燕山府的投降,导致燕云十六州又被金人夺取,在此之后燕云十六州就没有再回来过。

虽然后有岳飞等民族英雄为夺回燕云十六州付出了无数的努力与尝试,但都无奈以失败告终。直到元朝灭掉南宋,建立元朝,燕云十六州也没有夺回。

明朝洪武元年(1368年)八月,明太祖朱元璋遣徐达、常遇春率领25万大军北伐,并提出“驱除胡虏,恢复中华,立纲陈纪,救济斯民”的纲领,号召北方人民反抗元朝,历时一年多,终于把元朝赶出长城以内。至此,元朝灭亡,离开了汉族统治已经455年的燕云十六州终于重新回到中原王朝的版图,燕云十六州也得以重新并入汉人势力范围。

要知道自燕云十六州被石敬瑭割让给契丹,到回归中原政权已经455年了, 燕云十六州的这段让人感到心酸的历史,它代表的不仅仅是一个地区,一个国家的历史意义,它背负的是一个民族曾经的荣辱与共,在它被夺取的数百年间,也是汉族历史上最屈辱的一段时间,这段时间中原汉人因为它饱受了北方少数民族的侵略,如果从大历史角度看割让燕云十六州的意义,燕云十六州就好像一个屏障,对于中原政权来说,拥有一个足以缓冲北方游牧骑兵军团威力的北缘战略带是弥足珍贵的,是经济适用的,它就像是北方的长城一样。

从静态的北方战略态势来看,燕云十六州的丧失,直接导致了“晋汉周宋”四朝在其国都正北,全无地形屏障藩卫,同时也间接的导致了后晋之亡、檀渊之盟,靖康之耻与金军灭宋的历史悲剧的发生,因此可想而知一个像燕云十六州这样的天然的地理优势对一个王朝来讲是何其重要。

再加上燕云十六州是北方主要的产马地之一,因为战马大多生活在北方寒冷的温带,而燕云地区不但拥有中原数量最多也最为优秀的骑兵,也拥有数量最多也最为精良的战马,在冷兵器战斗为主的时代,这也一定程度上决定了军队的质量,燕云十八州的失去,直接使中原地区的战马来源锐减,没有足够的骑兵,这也是宋朝军队以重步兵为主,骑兵稀少的重要原因之一。

没有机动性强的骑兵追击冲锋,使得后续中原汉人政权在与北方少数民族政权的战争中,失去了许多主动性,同时这也严重影响了军队的战斗力,我相信宋朝军队战斗力低下与燕云十六州的丢失也有着密不可分的关系。

燕云十六州对于中原的作用到底有多大?

在两千多年的封建王朝当中,要论对外作战最失败的王朝当属宋朝了,而造成宋朝在对外作战当中屡战屡败的原因就在于一块重要的领土的缺失,那就是燕云十六州。公元938年,“儿皇帝”石敬瑭将燕云十六州割让给契丹,以求换得契丹的支持。燕云十六州的丢失,使得中原王朝丧失了抵御北方游牧民族入侵的天然屏障,北方门户大开。

自古以来,燕云地区便是兵家必争之地,它不仅是中原王朝抵御北方游牧民族入侵的天然屏障,同时它还是重要的农业、畜牧业生产基地。据北宋叶隆礼的《契丹国志》记载:“幽、燕诸州,盖天造地设以分藩、汉之限,诚一夫当关,万夫莫前也”,这句话足以阐释其战略位置的重要性。

天然屏障,长城所在地北宋时期的燕云十六州指的是“幽州、蓟州、瀛州、莫州、涿州、檀州、顺州、新州、妫州、儒州、武州、云州、应州、寰州、朔州、蔚州”。这十六州的大致范围是今天的北京、河北北部、山西北部、内蒙古南部一带。翻开地图,不难发现我们引以为豪的万里长城最重要的一段就在燕云十六州的管辖之下。失去了燕云十六州等同于失去了长城这一重要的军事堡垒。

此外燕云十六州的地势非常险要,本身就是抵御游牧民族的天然屏障。华北地区向来以平原为主,横亘在其两侧的燕山山脉和北太行山山脉,成为了北方游牧民族骑兵难于逾越的障碍。这巍峨险峻的山脉俨然构筑了燕云地区在战略上抵御北方铁骑南下的天然的第一道防线。

在山脉之下,更是有着桑干河和巨马河这两条河流作为抵御游牧民族铁骑的第二道天然防线。事实上河流在战争当中起到的作用是不可预估的。在中国古代,江河沼泽特别是河流常成为拒敌于外的防御屏障。在那个以刀枪弓箭为主要武器的冷兵器时代,利用江河设防是战争双方常用的御敌办法。

在宋朝之前的封建王朝,就是依托了燕云十六州巍峨险峻的山脉、川流不息的河流以及雄伟壮丽的长城这三道防线抵御住了北方游牧民族的入侵。随着燕云十六州的丢失,使得宋朝在对外作战当中,屡战屡败。

重要的农业、畜牧业生产基地燕云十六州地处北纬 39°~ 41°之间是典型的温带季风气候,同时也是我国半湿润地区与半干旱地区的交界处。温暖湿润的气候环境,造就了该地区发达的农业、畜牧业。幽州地区自古就有“天府之国”的美誉。历史上,一直以来就是我国农业最发达、经济最繁荣、人口最稠密的地区之一,具有巨大的经济价值。

随着燕云十六州被契丹吞并,伴随着是大量汉族人口的涌入。这些汉人给契丹王朝的生产方式、生活方式带来了改变,农业经济取代游牧经济一跃成为契丹的主要经济形式。自此燕云地区成为契丹的农业经济中心,同时也是主要的赋税来源地,据史料记载仅燕京析津府一地就“兵戎冠天下之雄,与赋当域中之半”。

人口也是燕云十六州赐予契丹人的礼物。本身契丹人口相较于中原王朝而言就不多,在占领了燕云十六州之后,该地区众多的汉族人口,为辽国提供了大量的兵源,成为了辽的重要兵源地。辽国有一重要征兵制度叫做“五京乡丁”。这个“五京乡丁”是由汉人充当,而燕云地区因其人口密集,更是此项兵役的最主要来源。

石敬瑭割让了燕云地区对宋朝的影响不仅仅是丢失了这一重要的粮食生产基地、兵源地,更重要的是失去了一个发达的战马生产基地。因为燕云地区自古就与游牧民族的领地接壤,在千百年的文化交流当中,养马文化已经植根于每一个人的日常生活当中。再加上本地区的战马相较于内地地区的战马,无论是耐力还是爆发力上都更胜一筹。北宋建立之后,一直渴望收复该地区的一个重要因素就是想要夺回这样战马生产基地,组建自己的骑兵。

燕云十六州对于中原王朝的意义不仅仅是巨大的军事价值和经济价值。作为北方地区的重要门户,它能在中原王朝强盛之时,成为经略控驭北方游牧民族的据点和桥头堡;而在中原王朝颓势之时,成为抵御北方游牧民族入侵的天然屏障。这一双向作用使得历朝历代都特别重视这一区域。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。