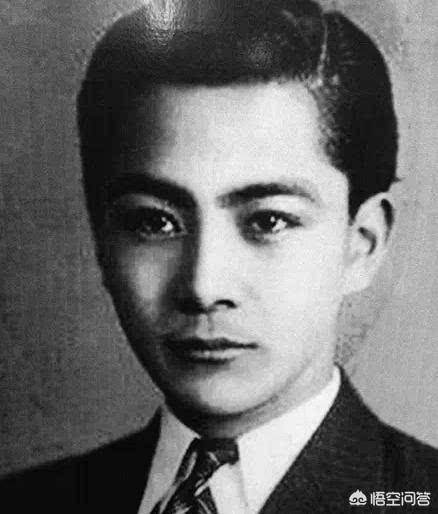

早年汪精卫刺杀过摄政王,也是热血爱国之人。是什么导致他后来投日了呢?

人是会变的,汪精卫也是一样,只不过他的变化太大了,而让其改变的主要原因则是“性格”。

早年的汪精卫曾以行刺大清摄政王而一时轰动大江南北。当时的汪精卫谋划暗杀计划数年,在规划好一切后,于什刹海边的银锭桥附近埋下炸弹,但运气不好被发现,自己也被捕了,当时的汪精卫是抱着必死的决心的,甚至写下绝命诗表示自己要为革命奉献生命。

诗曰:“慷慨歌燕市,从容作楚囚。引刀成一快,不负少年头”有人曾说汪精卫刺杀摄政王可能是他本人的一场炒作,可能是他借机扬名立万的一个表现机会。我觉得这不太可能,表现可能他确实是想表现,但炒作不太可能,毕竟拿命去炒作还是不太现实的。当时汪精卫按道理是必死的,因为暗杀了摄政王,还义薄云天羞辱清政府。只不过当时正处于立宪时期,清政府有所忌惮也就没杀,汪精卫是由于运气好逃过一劫的。

汪精卫早期是这么一个革命志士,为何在抗日时期会像变了一个人样的呢?其实他的性格有很大原因在里面。

文人的性格有些都是很古怪的,汪精卫性格一直都是不成熟、不完善的。在革命后的一段时间,发生的一些事情更是让他性格不完善体现的淋漓尽致。

首先就是蒋夺权了。汪本是孙中山先生的接班人。而蒋却突然抢了汪精卫的位置,这对爱面子、性格不稳定的汪精卫打击很大,而自身参加了几次倒蒋活动也起不到多大作用,这样他对蒋就更是痛恨,当然这个时候的打击还没有让他会由于对蒋的恨上升到卖国层面来。

汪精卫的性格的不成熟、不稳定促使他遇到困难不会坚持下去,他曾遇到不顺就会撂挑子不干了,在为官时期,他仅仅因工作不顺去法国就有六次之多。

抗日战争爆发后,汪精卫因早年长期待在日本,深知日本与中国的差距,加上当时国名党军队节节败退,他性格不成熟一面又体现出来了,他觉得打到最后还是打不过,最后还是要投降日本,打下去又有什么意思呢?降了还死的人更少。

他的性格决定了他抗日决心不会坚持,决定了他遇到大困难,并在短时间内无法解决时,就会选择退缩,用其他逃避的办法去解决问题。而日本又以蒋介石夺权来刺激汪精卫,让爱面子的汪精卫备受打击,这使汪精卫的性格变得彻底扭曲,彻底黑化。

所以说汪精卫投日,他的性格是主要原因。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。