为什么朱元璋明明什么都没学,但表现的如此出色?

战争造就英雄!

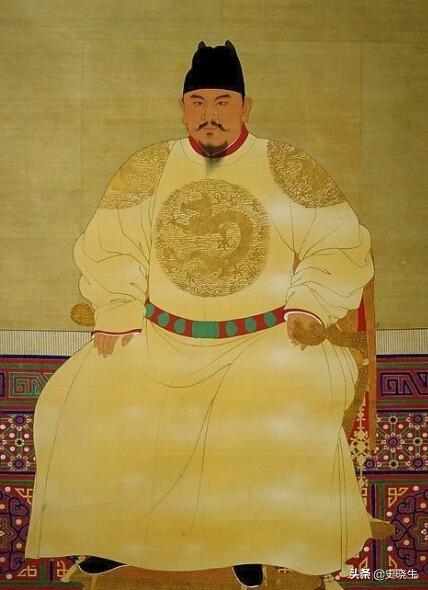

明太祖朱元璋自贫寒之身而起,最终建立了大明帝国。从年少时参军到一方诸侯,再到一国之君,这其中经历了无数的战争,每一场战争都是他成长的机会,若说他什么也没学,那就大错特错了!不但学了,并且学的透彻,学的彻底!

文学造诣朱元璋从小家境贫寒,小时候能吃饱就已经不错,就谈不上什么学习了。幸亏在小时候,父亲曾送她就读过一段时间的私塾,大字也认识几个,包括之后在皇觉寺做和尚,整日里面对经文,因此,在文化方面,也算是略通文墨,这一点,在他初次参加起义军时,帮助很大。

但仅凭这一点,远远谈不上什么文学造诣,在之后逐渐稳定的情况下,朱元璋对文化方面的学习很是注意,比如每攻下一处城池,首先就是将当地著名的大儒请到府上,虚心请教,让大儒们为其讲解各类知识,包括元末明初著名的大学者宋濂,就是朱元璋御用的讲师。

虽然朱元璋好学,但奈何底子差,整体上的文化程度比那些文豪还差很多,但作为一个乞丐出身的皇帝已经不错了,另外在经过多年的学习,朱元璋的文化水平已经不低于一个普通的进士,无论是批阅奏折还是来往书信,也都能看出朱元璋的文化水平在逐渐提高。比如明初时有个诗人叫做钱宰,曾在某天夜里做了一首诗,原诗句为:“四鼓咚咚起着衣,五更朝罢尚嫌迟;何时得遂田间乐,睡到人间饭熟时。”次日钱宰上朝,朱元璋一见他就说:“昨夜做的好诗啊,但是我没有嫌迟,不如改做忧字如何?”钱宰吓得慌忙磕头请罪。一首诗,朱元璋改了一个字,意境就完全变了,由此可见,朱元璋的文学造诣不算很低。

朱元璋的文化水平,主要是从三个方面得来的,其一就是曾上过一段时间的私塾;其二就是在当和尚的过程中,游离四方,增加了见闻,意识到读书的重要性,并开始有意识的读书,其三就是在后期不断地学习和请教,最终形成了一定的额文化底蕴。

谋略方面若非要说朱元璋文化水平不高,也勉强说得过去,但是若讲朱元璋在军事方面以及谋略方面,那可谓是古往今来少有的杰出人物。朱元璋具备成功领袖所需要的的一切素质,包括高智商、高情商、出众的谋略、远大的眼光和超高政治水平和军事才能。这一点在明朝建立的过程中有目共睹。

首先就是在参加红巾军时,朱元璋能够审时度势,利用自己的影响力,逐渐壮大自己的队伍,善于安抚下属,能够将下属的才能用到极致。他很清楚自己所统领的人都是什么样的水平,擅长什么,又适合什么。比如在早期的对抗陈友谅时,安排自己 的侄子朱文正守洪都,正是他明白朱文正的能力所在,才放心的将这个艰巨的任务交给他。

除了能识人用人外,还有就是军事才能,无数次的大小战役,朱元璋或亲临战场指挥,或在大后方排兵布阵,事实证明,朱元璋往往是正确的,这种敏锐的军事才能,是在一次又一次的战火中练就出来的。

最重要的就是杰出的政治才能,俗话说打天下容易守天下难,在建立大明后,朱元璋对于一个帝国的治理,也深刻的体现了其卓越的政治能力。从官员的设置到制度的修改建立,一个庞大的帝国,在他的手中,逐渐稳步往前,这背后,绝不是朱元璋什么都没学就能做到的。

小结:朱元璋是中国封建社会中一个特殊的开国帝王,其无论是军事能力亦或是政治水平,都处在历代开国皇帝的前列,包括毛主席都曾评价朱元璋为:“ 自古能军无出李世民之右者,其次则朱元璋耳“,给与了朱元璋极高的评价。因此,朱元璋并非什么都没有学,他的厉害之处,在于什么都学,并且能够融会贯通,变为己用。

为什么朱元璋明明什么都没学,但表现的如此出色?

说了你有可能不信,人家是有天命加身的人,不能以世俗的眼光看待之。哈哈哈!当然这只是个玩笑罢了,当不得真,否则很容易疑神疑鬼,也不利于自身的发展。好了!说回正题。

先从提问入手,破个题。前半句,“为什么朱元璋明明什么都没学”这个前提很有意思,耐人寻味。至于后半句,以“但表现的如此出色”发问,就更让人跃跃欲试了,在两相对比之下,竟勾起了一探究竟的心思。如此,那鄙人就姑且一试,请各位看官予以指教、斧正。

据史料记载,朱元璋不仅打天下有一套,显得雄才大略,而且本人的文学素养也不差,还会吟诗作对。由此可知,朱元璋不可能是一个粗人,且大字不识的那一类人,至少后来就不是。或许,前期没参加起义军的时候,算一个没文化的人。毕竟,从他的出生经历就可见一斑,没有上私塾的条件,大多时间不是在放牛,就是在亡命天涯。可是,这些情况后来立马变了,盖因“客观形势、身边文人、个人发展”等重要因素的影响,朱元璋势必会有所改变,开始注重学习的积累。况且,朱元璋本身就是个很有野心的人,不可能不知道文化的重要性,故以此勉励自己勤苦学习,那也是几乎可以肯定,并且见怪不怪的。

因而,朱元璋可能什么都学,但最擅长的莫过于权谋之术了。自朱元璋加入红巾军,到定鼎天下建立大明王朝,这期间过去了十几年的时光。那朱元璋肯定是两手抓,一方面学习行军打仗、治国理政的理论知识,另一方面在战场、官场进行不断的实践,学以致用,取长补短。那么朱元璋的出色就不难理解,还让人敬畏了。

总之,诸如“朱元璋明明什么都没学”那是假象,当不得真。须知,干货永远在肚子里,不可轻易示人。为什么朱元璋明明什么都没学,但表现的如此出色?

什么都没有学就是瞎扯淡,这只是表面现象,老朱其实什么都会。军事天才,治世能人,帝王之术等等,没他不会的,关键是他还很勤劳,全国上上下下的大小事物他都要亲自处理,真配得上是日理万机。那下面咱来具体讲讲。

学问这个学问应该可以算是老朱最不擅长的一样了。虽然能读读文章写写字,偶尔还写几首小诗,但水平也就仅限于此了。毕竟老朱出生贫寒,小时候更是受尽了生活的毒打,所受教育程度不高,很可能是没受过教育。大家都知道,最初他叫朱重八,也就是朱八八,连个正式名字都没有。后来不放牛,也不敲钟了,自己去创业,走上了造反这条道路。换了职业做大哥,肯定就要换个像模像样的名字,总不能让小弟整天喊你重八吧?然后就改名朱元璋了。注意啊,这个名字很有内涵,朱即诛,元指的是元朝,这璋是一种玉器。所以他这个名字是包含有远大志向的。

军事天才这就不用多说了,他白手起家,一路拼搏,从陈友谅到远征北方少数民族,无一没有体现出他的军事能力,他对战场的把握可能连朱棣都难以望其项背。就拿他派蓝玉一行人远征蒙古来说,提一点,他们去的地方是那美丽的贝加尔湖。老朱深深的知道,明朝最大的忧患在蒙古,所以他竭尽所能的在有生之年要把他们消灭干净,这样才能让儿孙没有后顾之忧。蓝玉他们还没出发,老朱就为他们制定好了一系列战略方案。后来也确实不出他的所料,可想而知他的军事能力有多强了。

治世能人他在位期间,对国家的建设是不容小觑的,虽然在四大案中杀了很多很多人,但他的功勋却也无法磨灭。他下令农民归耕,奖励垦荒,大搞移民屯田和军屯,组织各地农民兴修水利,大力提倡种植桑、麻、棉等经济作物和果木作物,他还徒富民,抑豪强,下令解放奴婢等,最终迎来洪武之治。

帝王之术老朱打完仗之后的那段日子里最能体现出他的帝王之术。卸磨杀驴的事没少干,当年跟着他一起创业的老兄弟除了一个汤和,其余人都被他给收拾了。汤和之所以能逃过一劫,是因为他这个武将只会打防御战,不会打进攻战,所以被留下来继续为老朱家打工。还有一个是常遇春,打完仗班师回朝时死的,但死因不是很明朗。就连刘基也没能逃过老朱的魔爪,在几波灵魂发问之后,还是出事了,被老朱找了个借口给赐死。蓝玉,最惨的一个兄弟,虽然不是跟着老朱打天下的难兄难弟,但军事天赋不可小看,从贝加尔湖回来后,觉得自己功劳大,就开始飘了,结果被老朱扒了皮做成草人,以告诫他人,人可以得意,但千万不能忘形。

反正吧,好皇帝绝对不是什么好人,好人也做不了好皇帝。朱元璋作为开朝皇帝,没两把刷子还真搞不来。

觉得还行的兄弟就点个关注吧,你们的支持是我前进的动力!谢谢阅读

为什么朱元璋明明什么都没学,但表现的如此出色?

朱元璋证实:学历并非成功必然条件!

朱元璋贫苦出身没上私塾,理论上在寺庙得到识字机会,参加起义过程中逐渐提升,明朝建立后在政治上令人惊叹,朱元璋能够吟诗作赋但佳句极少,最著名的要数《皇明祖训》,彰显朱元璋务实性格,和政治权谋手腕。

《皇明祖训》总结历代王朝的兴衰,限制外戚、宦官与相权,纵然这三种状况明朝仍然出现,但封建皇权制度确保明朝政权稳固,这是朱元璋在战乱中获得经验与政治的结合,堪称训诫子孙的典范教材,被清朝皇室所接纳为清朝祖训。

除明太祖朱元璋外,文化程度较低的还有,五代后唐明宗李嗣源、清太祖努尔哈赤与清太宗皇太极等,都未曾接受过系统儒家教育,却能够从实践中学习,蜕变成为时代的强者,用事实证明能力高低,并非由学历学识决定。

朱元璋为了王朝的稳定,废黜宰相制度亲自处理朝政,以至于每日面对数千部奏章,用坚韧不拔的毅力批阅,所以即便文化程度低,却没能阻碍朱元璋成为优秀的帝王,朱元璋属于成长型人才,只要赋予机会,就能够创造出属于他的精彩!

为什么朱元璋明明什么都没学,但表现的如此出色?

不是科班出身才是人才。他在战争战场上可学的东西很多。可以说是个古代综合大学。人间啥事战争相关的都涉及。再说自学成才的多了去了。远的不说,华罗庚,毛主席...

为什么朱元璋明明什么都没学,但表现的如此出色?

谁说朱元璋什么都没学?他可是天生的“政治怪兽”,学习能力强得惊人。在打天下的过程中,朱元璋的军事能力、谋略胆识和政治能力等都得到深度开发,甚至还掌握了一定得文学能力。

杀尽江南百万兵,腰间宝剑血犹腥。老僧不识英雄汉,只管哓哓问姓名。

比如上面那首《示不惹庵》,堪称史上最具杀气的诗,就出自朱元璋之手!

的确,早年的朱元璋确实没怎么学习。毕竟出身贫寒的朱元璋,小时候家乡又是天灾人祸不断,他的很多家人都相继因天灾而离世。此后,朱元璋自己也在迫于无奈之下,跑到了皇觉寺当和尚。在这种困难的条件下,朱元璋压根就没机会去学啊!

不过,在当和尚这段岁月里,朱元璋也得以云游四方,虽说没学到什么高深的知识和学问,但起码能够了解各地的风土人情,在开阔自己眼界的同时,也能积累起充足的社会阅历。应该说,朱元璋这段时间的经历,对他日后的发展也是打下了一定的基础。

后来,朱元璋在二十五岁那年加入了郭子兴的义军。而作战勇敢,机智好学的朱元璋也很快便获得了郭子兴的赏识,并且娶到了马皇后(郭子兴的养女)。从此,朱元璋在军中也改称为“朱公子”。

朱元璋不愧是一只天生的“政治怪兽”,在打天下的过程中,自身就不断以惊人的速度成长起来。在平定滁州时,朱元璋收获了头号谋臣李善长。李善长博古通今,不论智慧还是谋略都十分出众,朱元璋对他可是言听计从,并且时常虚心向他讨教,事无大小皆与他商讨。在李善长的辅助下,朱元璋的势力发展迅速。

后来,朱元璋又相继收获朱升和刘基两位顶级谋臣,而这两位谋臣对朱元璋的影响也同样深远。比如朱升,朱元璋正是坚持了他当初所提出的“广积粮,高筑墙,缓称王”之策,才得以在群雄涿鹿中脱颖而出,取得最终的胜利。

换句话说,朱元璋后来强悍的综合能力,其实都是在实战中不断学习,不断成长的结果。他知人善用,在用人的同时,也在不断学习别人所长,最终才成就了这位“驱除鞑虏,恢复中华”,开创大明王朝的布衣天子!所以,明太祖朱元璋的这些学问,可是真的“从实践中来,到实践中去”的真才实学!

(图片来源于网络,侵删)

本文作者:小贱贱

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。