中国古代将星璀璨,有什么“功高盖主,得以善终”的名将?

自古以来,历朝历代的名将不乏其人,但是能够得以善终的名将却为数不多。因为在封建君王专制的社会环境下,“功高盖主”也就意味着将会受到君王的猜忌,轻则抄家罢官,重则满门抄斩。因此,能够功劳很大且得以善终是一个高难度的技术活儿。

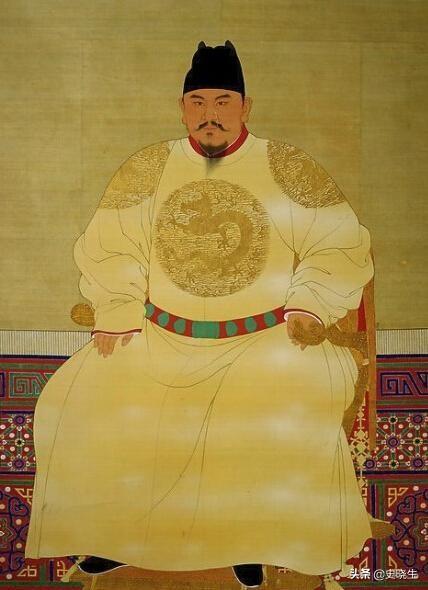

抛开别的朝代不谈,单说下大明朝,在将星云集的开国时代,且在明太祖朱元璋大肆屠戳功臣的时期内能够得以善终的几位大将。这几位不但打仗打的好,并且在明初哪个特殊的时期,依然屹立不倒,实在是人中龙凤。

1、开平王常遇春常遇春,出身于贫农之家。在年少时,恰逢元末天下大乱,不甘于老死于田间的他,投奔了绿林军首领刘聚。本以为能够在绿林中叱咤江湖,扬名立万。不曾想这刘聚只是一个胸无大志之人。每日里也就是打家劫舍,混吃等死。常云春眼见于此,便萌生退意。

在听闻朱元璋的红巾军名声后,常云春便主动投奔朱元璋。初时,朱元璋对这个前来投奔的莽夫很是瞧不起,认为不过是为了混口饭吃才来到军中。不过在采石矶一战,常云春主动请缨为先锋,孤身一身奔入元军阵地。左冲右杀,生生的将元军严阵以待的阵地杀出个缺口。于是朱元璋趁机率军登陆,由此取得胜利,攻下应天(南京),此时的常云春,才25岁。

在明朝建立的过程中,常云春居功甚伟。勇猛敢战,这是常遇春戎马生涯的最大特点在之后的攻打陈友谅、平复张士诚以及收复元大都的战役中,常遇春皆是身先士卒,勇猛作战。在潘阳湖一战中,朱元璋的战船不慎搁浅,恰逢陈有两点额大将张定边前来围攻。眼看朱元璋就要被俘虏、十万火急之际,常遇春于乱军之中一箭射中张定边,并拼命用船撞击朱元璋的船只,将其撞出搁浅区,方才使朱元璋脱离危险,同时常遇春利用火攻,将陈有两点额船只焚烧,使其损失惨重,最终在这场战役中朱元璋取得了胜利,而陈友谅元气大伤,此战中,常遇春当属第一功臣。

洪武二年,常遇春在北伐的回程中,病逝于柳河川(今河北龙关县西),享年四十岁。正值壮年而突然暴毙的他,后世有很多关于他死因的猜测,有一种说法是指常遇春在每次战役后习惯杀降而带来的“报应”。但是无论他的死因为何,在明初的开国元勋中,常遇春算是得到善终的一人,在他死后,朱元璋追封他为翊运推诚宣德靖远功臣、开府仪同三司、上柱国、太保、中书右丞相,追封开平王,谥曰忠武。配享太庙。并命令宫廷画师绘制常遇春身穿龙袍的全身像,这在历朝历代的武将中,怕是头一份如此待遇的人。

赤汗透征袍,何如孝隐高。结庐亲冢侧,只为报劬劳。---常遇春

2、信国公汤和说到汤和,他是朱元璋自光腚就在一起的儿时玩伴。并且朱元璋能够走上反抗元朝的队伍,也是汤和的一份书信才最终促使其参与了红巾军。

汤和和朱元璋是同村,两人皆是安徽濠州钟离镇孤庄村人。汤和要比朱元璋大上几岁。在幼年时,穷苦人家的孩子如同野草一般生长。因此,一个村子的孩子们,都会经常在一起,就在这个时候,朱元璋和汤和就建立了较为深厚的感情。

待到长大成人后,因为家乡连年受灾,汤和早早的参加了郭子兴的额红巾军。此时的朱元璋,为活命,已经是一个寺庙的和尚。在元军到处逮捕起义军时,汤和一封邀请朱元璋参与红巾军的书信,改变了朱元璋的命运。

在参加红巾军后,汤和作为一个军队小头目,却对这个幼年的伙伴和新兵蛋子十分尊敬。因此,不得不说汤和眼光毒辣,他早就看出他的这位儿时玩伴远非池中之物。也正是他早早地明白这一点,为他日后得以善终打下了良好的基础。

在建立明朝过程中,尤其是在开创基业的初期,部队中大部分将领都是朱元璋的同辈或者长辈,加之又是同乡,难免会有不服从命令的情况发生,这与每个创业团队起步阶段一样,针对这种情况,朱元璋也不会太过苛刻,但是唯独汤和,对于朱元璋的命令每一次都认认真真的执行到位。如在朱元璋攻克和州一战中,诸将大多是朱元璋的同辈,都不肯居于他人之下,各自争锋。惟独汤和认真谨慎地听从指挥,朱元璋为此非常高兴。

在朱元璋晚年时,对于长期掌握军权的将领很不满意,筹划着解除大部分将领的兵权。汤和深知朱元璋的秉性,主动向其提出因年事已高,愿告老还乡的意愿,朱元璋为此大为高兴,同意了汤和的告老,并下令在凤阳为汤和修建府邸。

在汤和还没享受天伦之乐没几年,倭寇在沿海作乱。朱元璋又将汤和召回,亲自安排汤和沿海巡视。汤和在沿海修建了五十余座城防,很大程度上解决了倭寇作乱问题。在回京复命时,朱元璋对其大型赏赐,并对汤和的夫人也同样赐赏。

洪武二十七年(1394年),汤和久病不起。晚年的朱元璋在见到这位儿时玩伴时,用手抚摸汤和,与他详细叙谈家乡故旧以及这些年来兴兵的艰难。已经口不能言的汤和不停地叩首行礼,朱元璋见此情形,泪流不已,厚赠黄金、布帛作为丧葬费用。

洪武二十八年(1395年)八月,汤和病逝,终年七十岁,朱元璋下诏追封汤和为东瓯王。汤和的一生,是对明朝和朱元璋忠心耿耿的一生,从幼年时的玩伴,到壮年时的战友,以及晚年时的君臣,汤和很好的诠释了终君一生的含义。

一生的追随,无论你是乞丐亦或是君王,此等忠心,日月可鉴!

明朝建立后,因为种种原因,朱元璋对功臣进行了大规模的清洗。包括如李善长、胡惟庸、胡大海、蓝玉等诸多明初的杰出将领,分别死于不同的政治事件当中。而常遇春和汤和,是明初为数不多的得以善终的将领。常遇春得善终的原因在于其英年早逝,而汤和得善终的原因则是他深知伴君如伴虎的危险,急流勇退,为人识趣,更重要的是,这两位对于明朝以及朱元璋的忠心,是得以善终最为重要的根本。

中国古代将星璀璨,有什么“功高盖主,得以善终”的名将?

谢友邀,有但很少,比如秦之王剪,唐之郭子仪,也有不杀功臣的帝王东汉刘秀。[呲牙][呲牙][呲牙]

中国古代将星璀璨,有什么“功高盖主,得以善终”的名将?

一个人,无论飞得再高再远,安全着陆最重要。你说一个人一辈子图个啥?功成名就,图个善终,足矣。

说到历史上能够善终的名将,确实还是有一些的。比如大家耳熟能详的秦朝大将王翦,唐朝大将郭子仪,明朝大将汤和等等。

今天重点说一说为啥人家能够善终,这里面有什么智慧呢?

作为将军,首先你得有本事,能打胜仗,能立功,这是军事首领的本分。败军之将,要么被敌人干掉,要么被自己人治罪,一般都不会有好果子。因此,没有金刚钻,别揽瓷器活,没有能耐,别去做将军。

忠诚往往是帝王非常看重的。这句话反过来讲,不忠诚,也是帝王们最最担心的。君王把军队交给了你,相当于把自己的半条命交了你。一旦军队反水,后果不堪设想,因此作为将军,怎样表现出对帝王的忠诚,获取君王的绝对信任十分重要。

立功的将军要懂得功成身退,见好就收。道理也简单,就像赵匡胤说的那样,即使你不想造反,但是你手下的人将你黄袍加身怎么办?

中国古代将星璀璨,有什么“功高盖主,得以善终”的名将?

太少了。姜子牙?但毕竟神话了。

中国古代将星璀璨,有什么“功高盖主,得以善终”的名将?

中国古代将星璀璨,有没有功高盖主,得以善终的名将?

答案是:有。

唐代名将郭子仪,应该是最具有代表性的人物,没有之一。

郭子仪是唐代一位出将入相的著名人物,以一身系天下安危长达二十余年之久。他功高盖世,历经三位皇帝,得以善终,结局圆满,满门封王封候,贵同皇室,以八十五岁高龄寿终正寝。

郭子仪与历史上很多功臣一样,曾多次遭到君主的猜忌、冷落、摒弃。多次遭到权臣的陷害、诽谤、中伤,可他始终不为所动,随遇而安,保持着不卑不亢的态度。而当国家、民族、朝廷需要他时,他会不存任何芥蒂地出来效力,由此,化解了君主的疑心、同僚的嫉妒,成了历史上罕见的能保善局的大功臣。

下面让我们具体的看一看郭子仪是如何功高的,又是如何善终的?

在中国民间有一种说法,说安史之乱爆发后,若无郭子仪的力挽狂澜,恐唐朝再难复苏了。这有些夸大了郭子仪的历史功绩,但也不可否认,郭子仪确实是唐朝抗叛的第一功臣。

郭子仪的名和字是一样的,都叫子仪,是今天的陕西华县人,他是个标准的军人,通过武举考试而步入军界。他统兵有方,作战有功,不时升迁,到安史之乱爆发,已任朔方(今宁夏灵武)节度使了。

天宝十五年(公元756年)叛军史思明部在河东(今山西)大破官军,在官军纷纷败退之际,郭子仪攻城略地,独自撑起了一片天地。然后他和他推荐的李光弼合作,兵进常山(今河北石家庄),通过九门之战,取得大胜,掀起了河北抗叛的大浪潮。给当时唐朝上下军民打了一剂强心剂。

与此同时,叛军安禄山部攻破潼关,唐玄宗李隆基出逃。同年七月,李亨在灵武即皇帝位,史称:唐肃宗。改年号为至德元年。灵武是朔方军的治所,也是郭子仪的大本营。由此,唐肃宗李亨将屡战屡胜的郭子仪视为了他的干将,他急调郭子仪回灵武,除原有官职外,又任命郭子仪为兵部尚书兼宰相,朔方军更成了唐肃宗身边唯一能倚重的军队。

郭子仪根据唐肃宗急欲收复二京的政治规划,将河东作为首要的战略要地来考虑,因为河东(今山西)东征可图洛阳,西行可取长安,占得此地,等于控制了二京的门户。事实证明,郭子仪的战略思想是正确的。

至德二年九月(公元757年),郭子仪出任天下兵马副元帅,会合其他部队,先向西进攻长安,再向东夺回洛阳,为唐朝收复了二京。郭子仪因功进位司徒,封代国公。当他返回长安时,在迎接的仪式上,唐肃宗李亨感慨地对他说:“这虽是我的家国,实际上却是由你再次缔造的!”

郭子仪对唐朝有再造之功,由此获得了殊荣,但也由此功高盖主,使唐肃宗对他有了提防之心。

公元759年,唐肃宗调集了九路兵马再与叛军史思明部大战,由于唐肃宗出于对郭子仪、李光弼等人的防范,不设主帅,仅命心腹,权臣鱼朝恩为观军容处置使,负责整个战局。然而因缺乏统一指挥,双方均遭惨重损失,郭子仪率部向河阳撤退,以确保洛阳安全。

鱼朝恩对郭子仪屡建功勋很忌刻,为推卸这次战败的责任,向唐肃宗汇报,说是郭子仪作战不力造成的。唐肃宗不辨曲直,免了他的军职,让他赋闲在家。

当时的社会舆论对此极为不满,人们都认为郭子仪功勋卓越,叛军尚存,怎么能够让他闲着无事可作呢?

郭子仪了解到社会舆论后,从此府中大门再也没有关闭过,以至于闲散人等都可以直接进入郭子仪的内室,郭子仪的儿子们对此大为不满,纷纷提出想法,郭子仪却说:这是平安之道啊!

没过多久,朔方军发生了以拥护郭子仪为名义的兵变,这次兵变的核心是军饷问题,唐肃宗不得已才封了郭子仪为汾阳王的爵位,让他以副元帅的身份,进驻兵变的绛州。郭子仪秉公处置了组织的将领,解决了军饷问题。

公元761年唐肃宗去世,唐代宗李豫继位。

这时的郭子仪遭到了内官程元振和外官鱼朝恩共同忌刻,又被罢免了副元帅的职务,解除了兵权,调回了长安。郭子仪将两位皇帝(肃宗,代宗)前后下达给他的诏书一千余件,退还给了李豫,并上书说自己东西十年,前后百战的处境。李豫安慰他说:让你这样的大臣也如此的犹疑不安,这是我的过错。

但是,军事形势却又偏偏要求郭子仪非出山不可,不久吐蕃二十万大军以强劲之势,一路向长安杀来。李豫毫无办法,不得不重新起用郭子仪,这时郭子仪的旧部早以散尽,身边仅剩二十名骑兵。他到达咸阳的当天,李豫已离开长安逃走了。郭子仪闻讯后,赶快返回长安,得到了驻防的部队和收留了一些散兵游勇,方才又略具实力。久经沙场的郭子仪沉着应对,用疑兵之计击退吐蕃,收复了长安。

这是郭子仪第二次收复长安,回到长安的唐代宗李豫,惭愧地对他说:都怪我没有早日任用你,这才招来了如此的一场风波。

公元765年郭子仪在泾阳以区区万余人面对几十万敌军,沉着镇定,单骑入敌营,不但体现了他的元帅风度和大无畏精神,同时也显示出了他的杰出外交才能。

就在郭子仪镇守泾阳,一次次击退吐蕃大军时,他父亲的坟墓却突然被人挖掘了,并且未能将罪犯抓获,因为鱼朝恩历来忌刻郭子仪,人们都怀疑是他派人干的。郭子仪即将从泾阳回朝,朝廷都很是担心,都害怕他回来后追究挖祖坟的事。但出乎大家意料之外,他回来后,当唐代宗李豫主动向他提及挖坟一事时,郭子仪不但不恼,反而流着泪回答说:“我带兵在外日子久了,未能禁绝某些残暴行为,我手下的人大概也挖掘了不少他人的坟墓,如今我家的坟墓也被人挖了,这是上天对我的惩罚,不能怨旁人。”经过他这么一说明,朝廷上下才安下心来。

他这种舍私利而顾全大局的行为,不能不使朝野上下都十分钦佩。

鱼朝恩见一计不成,又生一计。

鱼朝恩邀请郭子仪去游览章敬寺,郭子仪手下将领都劝道:鱼朝恩居心不良,这次邀请是一场刺杀阴谋,主动请求让他们披甲随护。但郭子仪说:“我是国家的大臣,倘若没有天子的诏令,他岂敢任意将我杀害,如果他是奉命行事,你们即使去了又有什么用呢?”坚持只带家僮数人,便应邀前往了。鱼朝恩一见元帅出门竟然如此简易,不胜惊愕。郭子仪只好老实的告诉他说:“听说你今天请我,是别有企图的,所以没带警卫人员,为的是减少你的麻烦啊!”弄的鱼朝恩无地自容,流着眼泪说:“若不是像你这样的忠厚长者,真要怀疑起我来,那便真要令我有冤无处诉了。

这充分体现了郭子仪情商之高,高的可怕。从此以后,鱼朝恩在也没有找过郭子仪的麻烦。

郭子仪在带兵时,手下旧将有十人之多,全都已居王侯贵重的地位,但郭子仪却可以任意调遣他们,就向主人使唤奴隶那样。

可见郭子仪的人格魅力之强大。

民间有一出戏,叫做【打金枝】,演的就是郭子仪的第六个儿子郭暖和升平公主的故事。有一次夫妻两个发生口角,郭暖说:别看你父亲是皇帝,叫我父亲做皇帝还不乐意做呢!公主立即进宫,报告父亲皇帝,谁知李豫不但不支持她,还说:这事你算是不知道,郭暖说的是实话,如果郭子仪想做皇帝,这个天下哪里还会是你们家的?便把公主打发回郭府了。

这件事被郭子仪知道后,忙把郭暖五花大绑,送去交李豫惩办,自己也去请罪。李豫反过来安稳说:不痴不聋,不做家翁,小孩子们在闺房里说的一句玩笑话,我们理它干什么呢?最后,郭子仪只好在家里打了郭暖一顿棍子完事。

综上所述:郭子仪权倾天下而朝不忌,功高一代而主不疑,衰荣始终,人道之盛,此无缺焉。

功高盖主,又得以善终,千古一人也!

中国古代将星璀璨,有什么“功高盖主,得以善终”的名将?

有!首推郭子仪吧?虽功高盖主,但为人低调,功成后任由府门洞开,不设护卫,任人进出,无密于朝廷民间,遂得善终,福泽后世!诚大智者![赞][赞]

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。