孔子说:"父为子隐,子为父隐,直在其中也。"是什么意思?

“父为子隐,子为父隐,直在其中也”,孔子说的这句话是什么意思?它的意思是:父亲为儿子隐瞒事儿,儿子为父亲隐瞒事儿,正直就在这里面了。

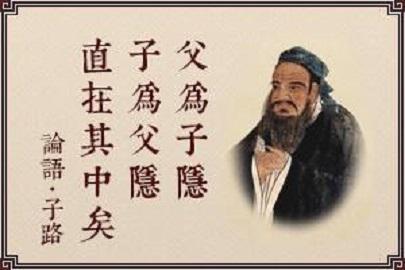

这句话出自《论语·子路》:叶公语孔子曰:“吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。”孔子曰:“吾党之直者异于是:父为子隐,子为父隐,直在其中矣。”

这段话的意思是:叶公对孔子说:“我的家乡有一个正直的人,父亲偷别人的羊,做儿子的就告发了他。”孔子说:“我的家乡正直的人却不同:父亲为子隐瞒,儿子为父隐瞒,这才是正直的做法。”

这是《论语》子路篇里孔子和叶公之间的对话。孔子的论点是,在我们的生活的世界上,没有什么事情能比父亲和儿子之间的亲情更深的感情了。如果亲情遇上了道德、法律时,一定要优先考虑亲情。

为什么要这样呢?孔子认为,这是因为亲情它符合人之常情,人之常情才是世间的正直。比如,作父亲偷了人家的羊,那么作为儿子,肯定不能把此事对外宣去,这就是人们所说的人之常情。

而父子之情也是人之常情,这种亲情是发自内心的,这就是正直。正直,你就不能用道德、法律的标准来约束它。因为在道德、法律中还有亲情的存在。

父子相互隐瞒,这种发出内心的亲情就是人之常情,只要你不违背自己内心的真正情感,这种做法就是正直的。

如果父亲偷了别人的羊,做儿子的却把父亲给告发了,儿子就不是正直的人,因为他连世上最珍贵的亲情都可以不顾,那以后他就会抛弃任何东西。所以,孔子认为这种人不能算是正直的人。这就是一种虚伪的正直,孔子是不赞成和反对的。

纵观孔子的言论,孔子在法和情的交集中,强调了情大于法,是正直,而法大于情,就是不正直。这和孔子平时所说的要克己复礼,人民要遵守国家的法律是不是有些不一致呢?

在这里,我们不能赞同孔子所说的“父为子隐,子为父隐,直在其中也”的说法。一个人面对亲情和国家的法律时,绝不能分不清什么是正直。

做为公民,在法律面前,我们一定识是非,辨真假,不能把个人的亲情凌驾于国家法律之上。不管是父亲还是儿子,如果触犯了法律,都不能包庇隐瞒,而是要以大义为重,让他们去接受法律的惩罚。否则,只会使他们在犯罪的道路上越走越远。

图片来自网络

孔子说:"父为子隐,子为父隐,直在其中也。"是什么意思?

这是《论语》子路篇中记录的孔子和叶公的对话。原文大意是说,叶公告诉孔子,他们那里有一个人的父亲偷了羊,儿子告发了父亲,大家认为这个儿子很耿直。孔子反对这种看法,他认为,父子之间无论谁犯了错,父亲替儿子隐瞒、儿子为父隐瞒,这才是正直的做法。

孔子认为,人世间没有比父子亲情更深更浓的感情了。当道德或律法碰上了亲情,还是要以亲情为先。为什么呢?因为符合自己内心的、符合人之常情的才是真正的直。父亲偷了别人家的羊,作为儿子,心里肯定是不愿意把这件事张扬出去的,这是人之常情,是父子深情的体现,因为这种感情所做出的举动,就是由自己内心的真实流露,这就是直,所谓正直,不是简单的仅仅以道德、律法为标准来判断,在道德、律法中还要加入情的因素。父子相隐,就是顺应了人之常情,不违背内心真情,自然就是一种正直的做法。

相反,父亲偷了羊,儿子跑去告发他,这样的人,连最浓的亲情都可以抛弃,还有什么抛弃不了的东西呢?这样的人不是正直之人,而是无情之人,是为了名利可以抛弃一切的人,是一种虚伪的正直,孔子对这样的行为嗤之以鼻。

真性情的流露、表达就是正直,每一个有此真情的人都可以具有正直这样的美德 的。

原文诵读:《论语》子路 叶公语—孔子曰:“吾党—有直躬者,其父—攘(rǎng)羊,而子—证之。”孔子曰:“吾党之—直者——异于是,父为—子隐,子为—父隐,直在—其中矣。”欢迎大家关注繁星国学,一起学习传统文化

孔子说:"父为子隐,子为父隐,直在其中也。"是什么意思?

你把这句话理解成孔子认为情大于法,把“隐”理解成隐瞒,把“直”理解成正直,说明你对中华文化的理解一知半解。孔子时代,所用文字的字义,还都是古文字的本义,所以,根据甲骨文、金文等古文字的本义,才能真正理解孔子的本义。

人家问,父亲顺手牵羊,儿子举报并作证,这算不算“直”?所以,我们首先要清楚古文字中对“直”字的定义。

“直”,上“中”下“目”。古文字中,中,动态匹配;目,从客观角度看问题;故,“直”字的造字本义是:客观上动态匹配了,即,处于恰到好处的状态,这才是真正的“直”。引申才是,不走弯路的、正直的、直截了当的、真正的等等。

所以,人家问的问题是:如何恰到好处的处理父亲顺手牵羊这件事?按法律报官,算不算是恰到好处的办法?

孔子的答案是:按法律公事公办是很低级的办法,那么,怎么才能恰到好处的处理这件事呢?孔子的答案是“隐”字。

“隐”字,阝+针对短处的上下其手+心。古文字中,阝,常做困难重重的讲;心,常做自己尽心尽力讲;故,“隐”字的造字本义是:在麻烦当中,找出关键短处,竭尽全力的使之消除,即,消弭于无形。引申才是:使之看不见,隐蔽,隐瞒,隐士等等含义。

所以,发现不匹配,在造成危机之前,自己想方设法化解掉,才是真正的“隐”。

因此,父子相隐,本义是:父子不管谁犯错,另一方赶紧想方设法弥补,使之消弭于无形。所以,这里的“隐”,根本不是亲亲相隐、包庇纵容、隐瞒错误的意思。

比如发现父亲顺手牵羊这件事,你怎么做才恰到好处呢?赶紧把羊给人家送回去,赔礼道歉,再送点礼,回家再跟父亲说下不为例,这样的结果对大家都好,这才是真正的“隐”,这才是真正的恰到好处,所以孔子说,“直在其中也”。

客观上,凡事到了打官司的程度,不管对谁,都绝不是什么好事,比如南海问题,想方设法消弭于无形,才是真正的中华智慧,才是真正的“直”。所以,直,就是恰到好处的处理问题,产生客观上普遍都好的结果。想要了解什么才是真正的中华传统文化,欢迎关注老慢的头条号。

孔子说:"父为子隐,子为父隐,直在其中也。"是什么意思?

这是历史上让儒家弟子非常纠结的一段话,让孔子背上了“人治而非法治”的骂名。

有很多很多的解释,来说明孔子说的都是对的。。。很多是训诂学上的东西,比如说什么是隐,什么是直,等等,都是试图解释,孔子考虑的,现在依旧是符合法律的。

我觉得完全没有必要。

一,让我们看看原句,这个很有必要原句是孔子与叶公说话:

叶公语孔子曰:吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。孔子曰:吾党之直者,异於是,父为子隐,子为父隐,直在其中矣。

这里,有几个词,我们确认一下

攘羊,是顺手牵羊,与盗窃不同;

证:是说儿子向羊的主人证明这羊是他爸爸牵的

隐:与可以是隐瞒,也可以是“不言”。

直:正直

这么一来,上述的表达,是蛮有故事性的,就这个案例看,“老爸牵了别人的家的羊,在别人发现以后,儿子应该如何”,叶公的意思,是应该“去作证”,孔子却说,不应该,而要隐,隐才是真正的“正直”。

二,我的理解:亲亲为大儒家很重要的是家国一体,把家同构到了国,把血缘关系“泛化”。

这一点,是儒家的根基,而孝悌是基本关系,这个基本关系,一直一轮一轮的扩大,就变成了“王道----仁政”。

这个不去说对错,孔子当时就是那么认为的,当时也不为大家去认可,现在也不会。但是这儒家思想,恰恰就是在这样的“不认可”的状态下,一直的渗入到中国数千年的延续血脉中,你看看我们的所有思维和语言:

父母官,爱民如子

兄弟城市,姐妹城市,兄弟院校

称兄道弟,哥们,姐们

血浓于水

当时的春秋战国,公德就是周礼,所以法律和家规是一体化的,所以守住家规就是法律。

在法律和家规冲突的时候,有两个情况,

1)犯罪清晰,法律办

2)可上可下,家规办

站在中间的是“正直”。

个人观点所以,我个人认为,在当下的环境下,法律的刚性线,有一个细的模糊地带,这个地带,用陪审团的综合投票是一个模式,用亲亲为大的孝悌,也是一个模式。他们之间没有什么必然的对错。

直,很难。

尤其是直于“中庸”,恰恰正好的中间点。

孔子说:"父为子隐,子为父隐,直在其中也。"是什么意思?

“父为子隐,子为父隐,直在其中”这句话出自《论语·子路》,翻译过来就是:父亲为儿子遮掩错误,儿子为父亲掩盖过失,直德的道理就在这里。

这里说的直德,是直率地表达自己的真情实感,是孔子主要思想“仁”的基础。是说我们的传统文化的道德是发乎情的,也就是要顺应人之天性。

话说一日,楚国大夫叶公闲来无事,给孔子讲了一个孝子的故事。说有个叫直躬的小伙,他亲爹偷了人家的羊,他马上去官府揭发。等官吏来捉拿他爹时,这小伙赶紧下跪求官吏饶了老父,他愿意代父受过。

官老爷一看,这孩子既能大义灭亲检举揭发,又能舍身取义代父受过,喜欢的不得了,不仅放了他和他爹,还大大表彰了一番。

叶公感慨:“这样正直的年轻人这是世间少有啊,当竖为典范。”

这时候,孔子沉默、摇头,语重心长地说,我讲的“直德”可不是这个意思,表面上看是小伙又直又孝,实有沽名钓誉之嫌,最重要的是他这样做违背了人之天性,超出了人之常情。

家人犯错,一般人的第一反应是“不能让别人知道”。这是出于本能的反应,是出于对家人的保护。这才是人之本性,是人之常情。

一个人,一旦超过了这份亲情的自然反应,过于冷静,很可能变成铁石心肠,为了名声利益,不惜以牺牲亲人的生命为代价,那他什么事都能干得出来,是很危险的。

孔子的观点,到底有没有道理呢?

管仲临死之前告诫齐桓公,一定要远离易牙、卫开方和竖刁这三个坏人。

齐桓公听不进去呀,怎么能说这三人是坏人呢?竖刁为了能伺候本公,心甘情愿地阉割,做了太监,这是何等的衷心?

卫开方为了效忠本公,远离故土,抛妻弃子投奔而来,问他是否想念妻儿,他诚恳地回答:“不想,跟大王比起来,他们都是粪土。”多让人感动啊!

最让人感动的还是易牙,本公随口一说没吃过人肉,易牙转身就把儿子炖了,热乎乎地端到面前,谁还能比易牙忠诚呢?

管仲说,大王啊,此三人为了取信取悦于大王,不惜伤害自己的身体和儿子的性命,这是不合乎人情的。违背人性做事的人,不可信呀!

齐桓公是说啥也听不进去。管仲死后,齐桓公更加宠信这三个“宝贝”。

结果怎样呢?齐桓公病卧在床之时,这三个没有人性的人见齐桓公失去了利用价值,做了一件更加灭绝人性的事:活活饿死了齐桓公。

“父为子隐,子为父隐,直在其中也。”,孔老夫子讲的是一个非常深刻的道理,顺应天理人情做事,才是真正的直。

为了自己博得好名声而告发亲爹的直躬,如果不加以劝诫、引导,很可能就变成不择手段的易牙和竖刁,失去了人性,极其危险。

父为子隐,子为父隐,不是提倡父子互相包庇,而是说凡事有度,顺应本心,顺应常理,顺应常情做事。

这句话对我们的处事交友都有一定的指导意义,不论是寻找伴侣、生意伙伴还是结交好朋友,一定要远离那些违背人性做事的人。

第一,远离为了达到目的不惜伤害自己的人没有人不爱惜自己,一个人为达目的而伤害自己,来取信或迎合别人,这会让他的人格扭曲,有朝一日,他一定会变本加厉地找回来,他会变得不择手段,这是很危险的事。

我们远离这种人,有效地保护自己,这也是人之常情。

第二,远离为了自己的名利不惜牺牲亲人利益的人那卖了父母的房子,拿钱跑路的人,那父母生病住院,无动于衷的人,我们怎么能相信他们会是有诚信的合作伙伴?

那些置配偶儿女于不顾的人,那些骨肉相残、不顾亲情的人,他们怎么会对朋友坦诚相见?

这样的人对至亲的人都不能温柔以待,怎么能期待他们能成为最好的朋友?不如远离,一定远离。

以上是有书君对"父为子隐,子为父隐,直在其中也。"这句话的理解,您有没有不同的见解呢?有书君不吝赐教,欢迎大家留言探讨!

亲爱的书友们,有没有这方面的经验教训呢?您身边有没有违背人性做事的亲戚、朋友呢?他们给您带来的感受是怎样的呢?欢迎大家都来谈谈哦~

有书君语:对此问题你有什么不同的见解呢?欢迎在下方留言评论,别忘给有书君点个赞哦~关注有书君,私信回复句子,有书君送你一句特别的话!

孔子说:"父为子隐,子为父隐,直在其中也。"是什么意思?

正是因为这样的话,才说明孔子是圣人,而不是“酸儒”!因为这是符合“道”的做法!

老子云:曲则全,枉则直。

“隐”而不报,似枉实直,看似徇私枉法,实则情在其中,爱在其中,和在其中,睦在其中,“道”在其中……

一个无情之人,定是孤立之人,定是孤家寡人!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。