画家如何做到在绘画之前将画面“存储”于脑海中,然后完成艺术创作?

你这个“将画面存储于脑海之中”的提法,确实很新颖,我就在想,在一般人的想象中,画家们一定是“脑子里面存储了巨多的图画”这个样子吧。

如此一来,就有意思了,那么,区别“画家水平高低”的要素,是不是也包含“脑海容量”呢?

如果有这个因素,到底是几个G的还是多少T的呢……

博大精深,很值得科学探索。

回归正题。

画家创作,追求的第一要点是“意境”,脑海里存的是一种“感觉”有个成语叫做“胸有成竹”。

在世间万象中,很多“特征显著”的自然画面美景,即使不是画家,也会有些许“模糊印象”的。

比如提到黄山,大家第一印象就是俏姿的迎客松、梦幻般的云海;提到徽州,大家第一印象就是白墙灰瓦、小巷幽径……而这些,都是画家们创作的“素材来源”的一部分。

至于更为细化的“生活体验”分支,亦是如此,无论是北方的大漠老农、南方的小桥流水。

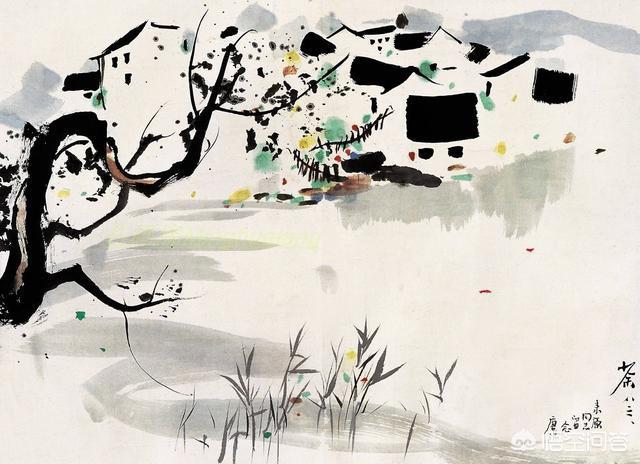

(吴冠中的江南水墨画↑)

——所有这一切的“画面意境”,都是一种模糊的印象留存人的记忆中,画家创作,便是通过手头笔墨,将这种意境努力展现在纸面上。

我们经常说,创作灵感来源于生活,这种意境的来源,便是生活的一部分,而至于“能让自己想象的美能在纸面上呈现出多高层级、能让多少人观后产生怎样的共鸣”,则是画家一生付诸努力的所在,也是体现画家水平高低的因素之一。

因此,在生活阅历丰富、饱览大好山水、领略特色风情的基础上,画家创作之前“胸有成竹”了,便给外人看上去一种“脑子里存了很多画”的感觉。

用写生等亲身经历的方式,将“艺术来源于生活”认真实施我们肯定都见过“知名景点大量写生”的画家们,这就是“艺术来源于生活”的体验之一。

(写生的画家·泾县查济↑)

大多数的时间里,画家们的创作并不具备“在自然美景跟前现场创作”的条件,因此,除去写生的那一个短暂时刻,大部分的创作都是在室内进行的。

因人类智慧的大脑具有记忆功能,——这对创作太有好处了。

因此,画家们更多的创作,是依据“大脑中的印象”在室内进行“情景艺术再现”的。

比如现在就有很多画家,在时间不充裕的情况下,“用相机记录画面,回家对着照片画画”的“非现场写生”的创作方式。

所有这些,都是“将自然美景呈现于画面”的做法。

假如你恰好看到了画家闭门在家创作,如对此领悟不深,便有可能感觉“这画家脑子里存储了很多画面啊”。

但实际上,所有这些来源,都是其“经历的影象”,而非直接机械存进大脑里的。

绘画创作是一种“做加法的艺术再现”,需要反复不断“艺术化”无论是中西方何种风格的绘画,都是一种“在空白的平面上不断添加”的做加法艺术。

这种艺术现在,很多都是来源是生活,但又不完全是“等同于自然实景”。所有画家们在这种“脑海里具象化的画面”进行绘画创作时,无一例外,都会努力将“特色精华”部分突出,淡化甚至摒弃一些“自然景象中真实存在但对表现创作主题无关”的画面(元素)。

因此,绘画创作,来源于生活,但更是对生活“有想法的艺术再现”。

而在这个过程当中,如何取舍、如何艺术化操作,便是画家需要努力之所在了。

这点有点类似摄影的人:在很多美景中都有大量的“电线杆”存在,这是摄影家厌恶的,于是很多摄影都有意识避开电线和电线杆,甚至在后期“P掉”该部分,以更纯净化主题。(摄影是做减法)

艺术创作需要作者对各种元素“深度艺术化再加工”具备经历与生活,只是创作灵感来源的一个方面,而画家看上去好像“脑海里装了许多画面”这种感觉,其形成的另一个原因,便是“画家需要用大脑对留存于脑海中的元素进行【艺术再加工】”。

理所当然,这种“加工”所涉及的一切过程,均是各种不同层级创作者一生需要为之努力的。

当一个美丽的场景呈现在大家眼前的时候,无疑不同人的内心都会有“真漂亮”的感受,然而,如何“将这种感受表达出来”,那肯定需要水平了!

也许,这种“美景的再现”其精华程度,便是大家有时候感叹的“神韵”源泉之一!

——艺术表现精湛到极致,让人产生震撼级共鸣了,以至于另观赏者发出由衷赞叹:真有神!

总体来说包括画画在内的所有艺术创作,都是一种“综合度很高”的修炼行为。

一幅绘画作品,无论其是抽象的美术,还是写实的绘画,也不管是西方的油画还是东方的国画……,都是人文、精神、自然等等元素的高度“艺术化统一”。

那些外人看起来似乎“自然随心”貌似“脑海里存储了很多画面”的感觉,其背后,实实在在包含了创作者们超多、超复杂的生活艺术修炼哦!

画家如何做到在绘画之前将画面“存储”于脑海中,然后完成艺术创作?

不是有个成语叫“胸有成竹”吗?出自苏轼的《文与可画筼筜谷偃竹记》:“故画竹,必先得成竹于胸中。”指的是在艺术创作中,画家先在内心里构思出完整的描绘形象,当审美意象在胸中酝酿成熟时,就可以短时间内“挥笔而就”。

画家的脑海里要有足够的“存储”,才能信手拈来,挥笔自如。这些存储来源于画家对外部世界的细心观察。因为艺术来源于生活,画家要在生活中捕捉灵感,寻找作品的神韵。音乐如此,文学如此,绘画更是如此。因为绘画是视觉艺术,更贴近生活,社会基础也最广泛。一般人可以听不懂音乐,看不懂文章,但是能品出画的好坏。当然,这里说的画指的是传统的国画,不是某只非洲猪用嘴拱出来的“抽象画”。

大画家齐白石在家里种了许多花草,养了鱼虾,并招来昆虫乱飞,齐白石就每天认真观察虾的一举一动,看的废寝忘食如醉如痴,使自己画虾的技能提高很快。为了观察蚱蜢跳跃时双腿的动作,竟满院子追着蚱蜢跑。为了求得真实从不肯把蚂蚱捉起来。

唐代著名画家吴道子不但善于观察,而且有超强的记忆力。有一次,唐玄宗命令吴道子赴嘉陵江去写生。美丽的奇山秀水只要一幕幕地从吴道子眼前掠过,便深深铭记在吴道子的心上。回到长安,玄宗问他画的怎么样,他说:“臣无粉本,并记在心。”并立即挥笔一日而成,嘉陵江三百里的旖旎风光跃然纸上,玄宗看了赞叹不已。

所以,画家绝对不能当个宅男,闭门造车。要想“胸中有丘壑”,就要大胆的走出去,把自己融入世界。有些画家技艺很高超了,还要坚持写生,因为他(她)深深知道,大自然才是他(她)真正的老师,里面有无穷的奥妙。达芬奇的老师不是让达芬奇画了好多“鸡蛋”吗?小小的鸡蛋都藏着那么多的学问,何况我们的“花花世界”呢?

画家如何做到在绘画之前将画面“存储”于脑海中,然后完成艺术创作?

在正式进行绘画创作之前,在脑子里设计画面打腹稿,我们称之为创作构思。创作构思因人而异,有的人喜欢面面俱到,把每一个细节都构思完美才落笔,所谓“成竹在胸”,像以前的一些老先生,画国画的要打炭稿,反复推敲,称之为“九朽一罢”;一些画油画的老先生,往往搜集素材资料,根据脑子里的构想进行照片拼接,最后还要打很细致的素描稿,完美无瑕了才在素描稿上开始画油画。当然,也有人主张“笔笔生发”,脑子里有个大致的想法,就放笔直取,开始创作,根据前面画的,随时调整后面的用笔用墨用色,效果也很不错。这两种方法各有优长,前一种方法科学、严谨,由于反复推敲,无论造型还是技法都绝少出错,适合于大型主题创作。这种方式缺点是,由于长时间反复修改,创作激情让位于理智,理性有余激情不足,很难出现活力四射、创造力十足的作品。后一种创作方式,由于构思阶段粗浅,落笔后出现问题较多,才情高基础牢功力深厚者,顺势而为笔笔生发,往往能成令人意想不到的佳构;但才具平庸功力稍逊者,失败率往往很高,所谓“废画三千”者。所以,画家可以根据自身条件,选择创作构思方式,也可根据创作对象选择合适的构思方式。

另,作为一个画家,平时就要注意形象的收集,在大脑中储备大量形象,我称之为“蓄像”,蓄像越丰富,创作的时候越方便,当你的蓄像达到一定程度了,就可以不假思索,援笔立就,达到艺术创作的自由境界。当然,世界上没有天才,天才都勤学苦练加用心的结果,练好绘画基本功,熟练掌握绘画技法,熟稔美术史知道历代画家同题材作品,加上自已的理解自己的创造自己的情感,你就能创作出一幅属于你自己的精品力作!

画家如何做到在绘画之前将画面“存储”于脑海中,然后完成艺术创作?

很高兴回答你这个问题。

即使再厉害的画家,在绘画前都不可能在脑中有个百分百完整的画面。这个不是我说的,是小写意花鸟画大画家王雪涛先生说的。他说他自己画画的时候,心中有画,但在实际绘画过程中,也要根据当时的情况作出一些调整,这是再厉害的画家都不可避免的。

那么怎么尽量做到脑海中有个比较完整的画面呢?也是王雪涛先生说了他的方法,即平时就要多写生,还有多临摹别人的作品,只是这样还不够,还要对这些素材进行心中默记。当然了,这样做肯定比较辛苦,但他说默记黙画比临摹更重要,慢慢地脑海中的画面就多了,也深刻了。

下面是王雪涛的一些作品,大家品鉴!

画家如何做到在绘画之前将画面“存储”于脑海中,然后完成艺术创作?

我是一名美术老师,很高兴回答您的问题。清代画家石涛(苦瓜和尚)在书画创作中说到“搜尽奇峰打草稿”。意思是说要画好一座山就必须要找更多的山去观察,找到最好的然后去表现。这是他所身体力行的一种创作观点。他的书画作品之所以能有大成,离不开他身体力行的这句至理名言。

石涛作品《搜尽奇峰打草稿》局部

因此一幅优秀的艺术作品肯定是经过艺术家深思熟虑之后,在脑海中形成了这副画面的雏形,再从自己的切身感受出发,用画笔把情感宣泄和表达出来而已。所以艺术家再进行艺术创作前,都会做相应的前期准备工作。最后把所有准备的素材用绘画的方式表达出来,那么画出来其实是最后的一步工作。

中国画山水作品

那么如何更好的将自己的创作在绘画前储存于自己的脑海里呢?我可以给出以下几点建议:

- 在平时的艺术创作中应该多搜集素材。苦瓜和尚搜“尽奇峰打草稿”这就是对素材的重视性,他为了找到一个优秀素材可以不远万里去走遍千山万水,可想而知他对素材是非常的挑剔的。

- 在平时的艺术创作中要多观察事物,手摹心记。在平时的练习中对于人物形象人物特征对于物体的特点,我们要进行不断地观察和总结,找到事物的个性,并对个性加以区分,同样是画鸡蛋达芬奇可以画1000多种不同的形状,这就需要锻炼自己的观察能力,手摹心记,成竹在胸。

- 在大自然当中不断提炼自己的艺术表现手法。艺术家的创作都来源于生活,所以我们要不断地从生活当中提炼到自己所需要的信息,把信息加以整理加以分析在进行灵活的摹写。只有胸有成竹,多学多练,才能不局限于眼睛所看到的物体,而是可以通过一个物体举一反三,触类旁通。

- 总结艺术规律,进而形成自己的艺术风格。任何的事物都会有他特定的规律,艺术家必须要去运用规律,总结规律,通过事物之间的联系找到它们之间的共性,然后将事物的共性多加练习,我们就会发现,不只是用眼睛去看才会画,而是通过自己对事物的理解在脑海中形成对事物的印象,那么你在平时的创作当中就可以如鱼得水,自由自在了!

中国画山水作品

以上是我对这个问题的理解,当然要做到一件事情非常的完美那是不可能的,我们需要在平常的训练当中有意识地去锻炼自己的某项能力,或是观察方法,或是绘画技法或是,或是创作风格,这些都来源于平日对知识的积累,“冰冻三尺绝非一日之寒。”坚持创作,你就会找到更好的自我!

我是谷风老师,如果我回答对您有帮助欢迎关注评论加转发,我会持续更新更多美术知识。感谢您的辛苦阅读。

画家如何做到在绘画之前将画面“存储”于脑海中,然后完成艺术创作?

画家在绘画之前,首先心中要做到胸有成竹,还要对构图的经营位置有所设计,黑白灰的设计与安排,虚实对比关系,前后、聚散的设计。对画面有一个你想要表达什么意境,主要突出什么物体,画眼在哪里,用什么笔法与色彩调子,这样才不会盲画

就概念来说,“印象派”有很多特点:粗放的笔触,独特的色彩,类似的绘画对象,对于光线的注重以及受到摄影的影响。

粗放的笔触

非常具有绘画感的笔触应该是印象派画作最明显的特征。印象派之前,画作的笔触多细致和谐,而印象派画家却不以为然。他们用粗放的笔触绘下转瞬即逝的美景。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。