清朝顶级画家石涛,画作中的孤独怪异表达了怎样的内心世界?

石涛是清初画坛四僧之一,作为明皇室后裔的石涛生逢乱世,落魄不得志那是难免的。

石涛是安徽人,年轻时住在宣城,曾经也有过混仕途的想法,当年康熙南寻的时候石涛两次面见皇上,甚至石涛还画过赞颂皇上恩德的作品《海晏河清图》,但没有得到皇上的赏识。石涛并不甘心,虽已是人到中年,他还想寻找机会,于是北上京城当了几年北漂。

但现实是残酷的,虽然混迹于达官贵人之中,但无人提携终究还是无望,在京城的日子混得就像乞丐,心灰意冷的石涛决定回南方,可是船到山东遭遇大风,船翻了,所有的书籍、诗稿、画卷荡然无存,所幸老命还在。

一些古书中描写石涛是个爱谄媚的人,作为一个前朝的皇室后裔内心应该是骄傲的,可是现实又让他不得不低头,于是内心就满是郁闷和纠结,这也就是为什么石涛的画会让人感觉孤寂而怪异的原因吧。

清朝顶级画家石涛,画作中的孤独怪异表达了怎样的内心世界?

无论东西方艺术,进入高层级阶段,都是以表意为主。中国画尤其如此。

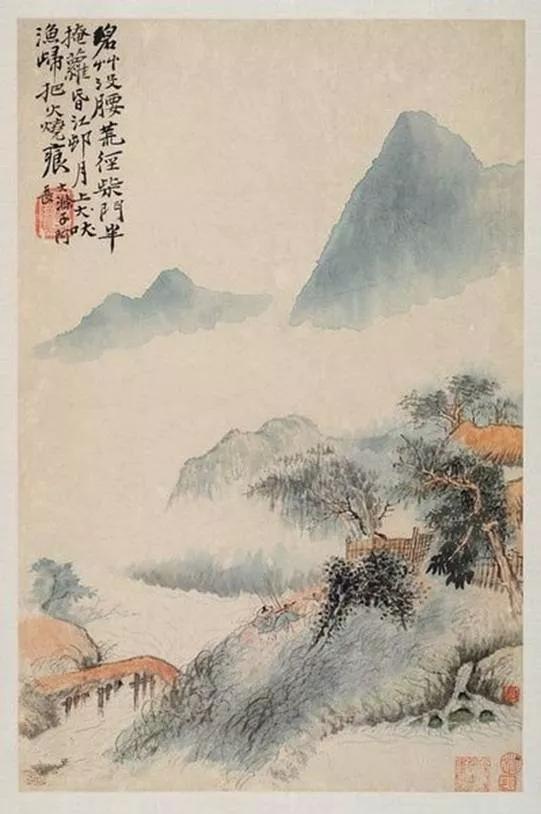

石涛的绘画,是典型的表意绘画。虽然他自己说:“搜尽奇峰打草稿”草稿也仅是草稿而已,最后创作出来的作品,还是以自己的精神意识表现为主。故而“遗貌取神”,达到“不似之似似之”是石涛绘画的总体思想。石涛的绘画,恣肆奔放,一洗当时画坛绮糜复古的风气。这是他内心渴望打破现实世界的真实体现。因此后来的张大千虽是临摹石涛的专家,却画不出石涛内心世界里的东西。

说石涛的绘画孤独怪异是不准确的。如果要真正读懂石涛的绘画,必须知道石涛的身世。石涛本姓朱,字若极是明靖江赞仪的十世孙。明亡清兴,作为失去家国的明王室后裔,石涛的内心痛楚是常人难以理解的。因此他与另一明王室后裔朱耷一道都选择了出家为僧。但是出家为僧 可以让肉体隐藏,精神的痛楚,却无法抚慰。于是他们共同选择了以绘画来抒泄排解。

僧人和常人,只是一个生活在庙里,一个生活在家里。出了家并不代表你什么都能看得穿,放得下。现实生活的窘迫让石涛常常产生依附清廷的想法。但是骨子里的气节,又时常在斥责他大逆不道。他的禅学修养,不可能解决得了明王朝的覆灭,历经人间坎坷的他种种复杂的思想问题。石涛的一生一直生活在这个矛盾体里面。因此你了解他的身世,便能明白他绘画里表现出的孤傲和峻拔,完全是他心境的反映。这同八大山人画鸟常以青白眼对人的思想同出一辙。

石涛晚年用一首诗总结了他一身心事:“五十年来大梦春,野心一片白云因,今生老秃原非我,前世衰阳却是自。大涤草堂聊尔尔,苦瓜和尚泪津津,犹嫌未遂逃名早,笔墨牵人说假真”。因此石涛的绘画是心画,读懂了他的画,你便走进了石涛的内心世界。

清朝顶级画家石涛,画作中的孤独怪异表达了怎样的内心世界?

画家石涛的内心世界是家仇国恨。石涛是明朝宗室后裔,“国恨”即明朝为清所取代,“家仇”是其父亲为清军囚杀。他内心痛苦,出家后自称“苦瓜和尚”。他恨清政权,画的动物很多都是白眼。

清朝顶级画家石涛,画作中的孤独怪异表达了怎样的内心世界?

你好,要回答你这个问题,我想应从石涛的生平、经历等多方面去分析才能看出他画作特点的端倪。

石涛(苦瓜和尚)是明末清初“四大僧”重要画家之一。他与朱耷(八大山人)同是朱氏皇族贵胄,明朝末期崇祯帝自缢后,他父亲自立监王后被人杀害,幼年的石涛被一宦官救出,寄养一寺庙,从此落发为僧。他与朱耷一样家世凄凉,无亲无戚,遁入空门,但是他不同于八大山人清高决绝一世。他是一个热情的人,他虽居清净之佛地,却是入世之人。在康熙帝下江南时,他曾两次高呼万岁,并赠送他的画作。他也曾北上结识当朝达官贵人,他喜欢能够融入新朝代,能有所建树,但终究不受待见,人家只待他是个画者。因此他后来归隐于宣山野,以卖画为生。他的性格中有作为文人画家清高的一面,同时也有不甘于岑寂“动”的一面。他是一僧人,同时他也是一世俗之人。他是一个矛盾体。

他潜心研究画画,为后人留下宝贵的《石涛画语录》,书里提到“一画”,“搜尽奇峰打草稿”,“笔墨当随时代”的说法对后世画者影响特别深远。他是佛家,也是变革者,哲学家,诗人,书法家,画家,诗画论家。他说的“一画”以“一”惯之,我觉得他是用“太乙”说画,“一”生万物。他说:一画也,无极也,天地之道也。他反对学古而泥古不放,要化古,强调画为心声,画应自我立,法立一画,一画及画立于心。

生世凄凉的他,不得志的他,孤苦伶仃的他一生以画画表达他愁苦矛盾的心情。他的画正是他画论里所指的的“我画我心”,他把文人画发挥到极致,他是矛盾的,他是世俗的,他也是清高的,他向往陶渊明的无为超脱,他也有些像苏轼,他追求自由,他也不合适宜,狂妄不羁。他是很有“动感”之人,所以他的画看起来有恣肆狂桀之感,也极具烟火味,他的画里有世间的俗,世间的暖,也不失文人味。他的画正是矛盾苦瓜和尚“中得心源”之作。

清朝顶级画家石涛,画作中的孤独怪异表达了怎样的内心世界?

石涛乃是僧人,素有狂狷之气,其画恣肆,用笔大胆畅快似无法而自称一格。尤其以写意之气度、韵致而成清代绘画之宝,其山水画从容不迫,讲求自然而然,随笔从心,腾挪任意.一派自由洒脱的风采。以讽喻方式批判画坛的成规成法,开启"我自用我法“之画法,影响极大。

石涛绘画有狂狷之气、痴癫之韵。他在《秋林人醉图》中题"发大痴癫.戏为之",在《矫姿海棠》中题"老于无事客他乡今日吟诗到海棠。放浪不羁行迹外.把将卮酒奠红妆"。他画中的题跋反映出其内心的苦涩。他仕途受挫,故乡难归,漂流异乡,寄情山水。绘画之于他不是雅趣、而是君王思想的落脚地。他为画立法、立的是我,立的是反传统,张扬自我。

清代讲绘画的气度,庄重,严谨,绘画是文人礼法的笔意表达。构图严谨,点皴有度,意旨明晰。有前代之成法可循,有传统之笔墨可度量。石涛非官场中人,他在画中以狂反而展示自我。而"反"成为其绘画理论最为精妙的论述。绘画自一画始,“万物皆备于我“、即因我而生。这也就是石涛一画立法的核心。既然绘画因我而存在,在这一世界中,有何不可?有何法可限定我?

石涛因为独尊,才能风格狂放、潇洒。虽反对限于古法,复古的窠臼,但并非无章可循,而是以"我之精神串联远山近水",所以表面看似乎随意,实则散而不乱,舍弃形似妙肖,而求精气神的完满,为笔下的山远水韵,笔意墨趣、空间营构注入了文人思想。

石涛的点法极为丰富,他曾论点,但更着意于劈头盖脸的点。他曾画山,但皴法更以拖泥带水皴闻名世界。石涛的画中看似无序的点、线,统归于文化空间之中,形成深远之境,把现实自我的渴望挥洒于绘画的意趣与期待之中。当然,他的画中同时显露着诸多不甘和不屈。水墨是石涛离世的武器.以深邃悠远的笔意,形成超凡而独立的境界,成为清代独特的水墨景观。

石涛的画有势有韵,有物有我,他着意于呈现自我,表达人生体悟。作为一个身世飘零、以画展示自我的僧人画家,石涛以心入画.创造出雄健、潇洒,飘逸、寥廓却隐隐有悲怆之意的水墨世界。而这水墨世界也造就了一个难以复制的石涛!

清朝顶级画家石涛,画作中的孤独怪异表达了怎样的内心世界?

中国有名古话叫:由俭入奢易,由奢入俭难。这句话在石涛身上体现的淋漓尽致。

石涛出生于皇族世家,往上数十代是明宗室靖江王朱赞仪,出生时虽说正值晚明风雨飘摇,但也是有过着衣来伸手,饭来张口的日子。无奈父亲朱亨嘉死于兵乱,自己幼小年纪就不得不遁入释门。原来每天吃的奶酪,现在不得不每天吃苦瓜,他甚至还把苦瓜供在自己的房间。

好在石涛聪明好学,不仅找到了自己喜爱的专业,还拜对了两位老师:传统和自然。在向师法传统的学习过程中,他从摹仿董其昌风格入手,广泛师法历代画家之长,全面学习传统技法并将传统的笔墨技法加以变化,还广涉书法、诗文等各科艺术门类。而且他还不断地向同时代的画家学习,在与屈大均、孔尚任、程正揆、戴本孝、龚贤、梅清、汤燕生、黄云、王石谷、王原祁等画家的切磋中,石涛认真汲取他人的思想见解和艺术风貌,凡能为我所好,为我所用的笔墨技法都虚心采撷,兼收并蓄,逐渐形成自己独特的画风。王原祁对石涛的画非常推崇,并称赞道:“海内丹青家不能尽识,而大江以南当推石涛为第一,予与石谷皆有所未逮。”

在师法自然的过程中,年少居南京期间,就足迹遍及钟山、幕府山、雨花台、玄武湖、莫愁湖、周处台、凤凰台、乌衣巷、朝天宫、天界寺等名胜佳境。随后他又提出“搜尽奇峰打草稿”的见解,并半世云游,饱览名山大川,是以所画山水,笔法恣肆,离奇苍古而又能细秀妥帖,为清初山水画大家,画花卉也别生趣。

石涛苦难的生活虽拜清朝所赐,但他自己却身处空门仍想出仕。康熙帝玄烨两次南巡,石涛被两度召见,特别是第二次时,康熙能在众多官员和名人中直接呼出他的名字,更让他受宠若惊,认为是人生中最值得荣耀的大事。他还兴奋地做了两首诗:“无路从容夜出关,黎明努力上平山,去此罕逢仁圣主,近前一步是天颜,松风滴露马行疾,花气袭人鸟道攀。两代蒙恩慈氏远,人间天上悉知还。”“甲子长干新接驾,即今已巳路当先。圣聪勿睹呼名字,草野重瞻万岁前,自愧羚羊无挂角,那能音吼说真传。神龙首尾光千焰,云拥祥云天际边。”还神采飞扬地挥毫绘制了一幅《海晏河清图》并题了如下诗句:“东巡万国动欢声,歌舞齐将玉辇迎。方喜祥风高岱岳,更看佳气拥芜城。尧仁总向衢歌见,禹会遥从玉帛呈,一片箫韶真献瑞,风台重见凤凰鸣。”画中款署“臣僧元济顿首”。从中可以看出此时的石涛不仅不为是明皇后裔被清帝接见而痛苦,反而还以能成为清朝的属臣为荣,以为从此之后就又可以再每天吃上奶酪了。

为了实现自己能出仕的愿望,石涛决定北上北京。虽然诸如大司马王骘、大司寇图公、辅国将军博尔都等不少上层官吏都把他当座上宾,但大家只把他当成一个画画的,请他吃饭也只是为了得到他的画而已。看清了这个真相以后,这位“北漂”的心情可以说一落千丈,顿时觉得奶酪入口也不香了,痛定思痛地写了一处凄婉的诗:“诸方乞食苦瓜僧,戒行全无趋小乘。五十孤行成独往,一身禅病冷于冰。”

之后,他毅然决然地决定南下,从此定居可以扬州,直至去世。定居扬州后估计石涛吃的最多的还是苦瓜。

石涛一生几经变化,但不变的是那颗对艺术坚守的心。他把自己的艺术思考写成了《苦瓜和尚画语录》,阐述了他对山水画的认识,提出“一画”说,主张“借古以开今”,“我用我法”,和“搜尽奇峰打草稿”等,在中国画史上具有十分重要的意义。

他以自己的苦为后世留下无尽的财富。当代著名画家吴冠中先生认为,“石涛是中国现代美术的起点”。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。