董卓既然能逼迫袁绍出逃,但为何却会畏惧袁绍率领的关东联军?

我是历史笑春风,谢谢邀请。

董卓和袁绍的纠葛,只和两个人的手中的力量之比有关,和袁绍个人没什么关系吧。袁绍在京师只是个匹夫,没有任何军事力量。而董卓带兵入京,手中掌握着军事力量。在这个时候,董卓要杀袁绍,易如反掌。袁绍不逃难道等死不成。

袁绍逃走后,组织地方的各路诸侯勤王。这个时候,袁绍是联军的盟主。在军事力量的对比上,袁绍率领的联军远远超过董卓的军队。而且,袁绍的联军对洛阳呈包围态势,董卓的军事态势十分不利。经过几番战斗,关东联军的战斗力压住了董卓的势力,逼迫董卓逃往长安。

董卓不是怕不怕袁绍的问题,而是双方的形势使然。所以,任何时候,这些权臣都会死死抓住军权,说什么都不会放弃。

董卓既然能逼迫袁绍出逃,但为何却会畏惧袁绍率领的关东联军?

董卓能够以军阀的力量控制洛阳,同时他也仅仅是个军阀,没有足够的政治影响来维持洛阳政局。董卓本人也没有移鼎的大志,政治抱负还远远不及王莽,亦不及袁绍,董卓作为彻头彻尾的军阀,放任部队在洛阳周边掠夺百姓,全然不考虑长久打算,可知其政治思维何其局限。

他能够逼走袁绍、袁术仅仅只是因为在短时内夺取东汉中央军控制权,以军事力量压制袁绍、袁术兄弟,在政治影响方面他们利用袁氏门生满天下影响力举兵,董卓还给二人送了一份大礼,董卓杀了袁绍在洛阳的全家人,当时天下英杰为之愤慨,更认为袁氏是忠义之士,受袁绍号召除贼最为正义。

董卓惧怕的是义师之名,他所面对的不仅是外敌,还有手下意图联合袁绍的文武百官,除了董卓嫡系将领,他谁都不敢信任。荀攸与议郎郑泰、何颙、侍中种辑、越骑校尉伍琼等曾合谋诛杀董卓,虽不能成事,可一旦联军逼近洛阳,还会有更多官员行动起来倒董。论打仗董卓是一位名将,论玩政治阴谋,他还不算一流角色,后来被王允所诛也证实了这一点。

同时,董卓的军事力量亦不足。历史上并不存在什么董卓那强大的西凉军,董卓所率部队由湟中义从及秦胡兵所组成,他进洛阳时手中只有五千人。《后汉书》记载名将段熲屡屡率湟中义从讨伐羌族,可知这根本就是东汉西北战线的正规部队。

其次,董卓在洛阳迅速做大是靠五千士兵在夜间溜出城外,白天再加上新部队入城,以此欺骗城中官员,时间久了大伙也就发现了。但董卓靠着这段时间收编了何进、何苗、丁原的禁军部队,将东汉最精锐的中央军掌握在手中,同时又拿下了长安皇甫嵩、盖勋的部队。

问题在于这些部队虽然善战,却不是董卓的嫡系,董卓只有五千嫡系,这使的董卓在跟袁绍联军交战时期有力用不上劲,如新降的吕布不服大将胡轸,故意捣乱胡轸军营,造成大败,最终董卓遇刺也恰恰是吕布、士孙瑞这些降将忠诚度出现了问题。

加上袁绍(虎贲中郎将、中军校尉)、袁术(虎贲中郎将)、曹操(典军校尉)、淳于琼(右校尉)、孔融(北军中侯、虎贲中郎将)这帮人都曾经做过禁军统领,董卓手下肯定有些部队是不敢用的,这里面肯定有袁绍等人的老部下。

起先,盖勋劝皇甫嵩起兵讨伐董卓,皇甫嵩手下有三万精兵,盖勋手下有一万长安军,但皇甫嵩拒绝这个提议,盖勋因为兵少难以行事,两人只能解除兵权去见董卓,但董卓也不敢公然杀了这两人,他们在军中威望甚高,一旦杀了他们定然会引起哗变。二人的兵权虽然被董卓拿到手中,但没有一段时间整顿,董卓实在也不敢用。

故而董卓表面看上去尽掌东汉禁军,实则缚手缚脚,跟袁绍联军交战时只能依靠有限的嫡系作战,没法依靠强大军事力量压制关东军。

若董卓是有政治抱负的人物,自当可以把这些部队消化成为嫡系,然而董卓只是让这些部队参与周边掠夺行动,硬生生把东汉精锐部队变成奸淫掳掠,毫无军纪的军阀部队,随着军纪败坏,战斗力在李傕、郭汜接手以后更是下降了许多。

如此分析下来,董卓于短时内里没法跟关东军进行大规模交战,倘若让他退守关中经营几年形势可不好说,怎奈董卓又不是一位雄主,没能压制王允等公卿反扑,亦没能解决吕布的忠诚问题,关中经济也被董卓挠的一团糟糕,这样只有破坏没有建设的军阀迟早会败亡。袁绍、曹操、刘表、孙策这些能够从军阀转型为割据政权的人物,才是那个时代有机会争夺天下的人物。

想想北洋各大军阀的下场也知道,大多数都没有贯穿性路线,只想着割据以保一时权势,最终大多只是过渡性角色,董卓、袁术则是那个时代比较有代表性的两位。

董卓既然能逼迫袁绍出逃,但为何却会畏惧袁绍率领的关东联军?

河内太守王匡,遣泰山兵屯河阳津,将以图卓。卓遣疑兵若将於平阴渡者,潜遣锐众从小平北渡,绕击其后,大破之津北,死者略尽。卓以山东豪杰并起,恐惧不宁。初平元年二月,乃徙天子都长安。焚烧洛阳宫室,悉发掘陵墓,取宝物。

从以上《三国志-董卓传》的记载来看,似乎董卓确实是畏惧关东联军,所以才会迁都长安。但是再读其他的史料,通过分析不难得出,董卓迁都长安并不是真的畏惧于关东诸侯联盟,而是有其考虑的。

董卓和关东诸侯作战过,清楚关东诸侯的虚实董卓在听到关东诸侯组成联军讨伐自己的时候,将天子迁徙到了长安,但自己还是留在东都洛阳与联军对峙。在这期间,袁绍领军驻扎在河内,张邈、刘岱、乔瑁、袁遗在酸枣,袁术在南阳,孔伷在颍川,韩馥在邺。看联军的驻扎地就知道,联军并不是驻扎在一起的,而且这些在名义上联合讨董的联军之中,真正和董卓的部下作战过的又有谁呢?

一个是河内太守王匡,而且这次作战还是董卓的主动出击,一下子打得王匡再也不敢独自驻扎,跑到了袁绍的地方和袁绍驻扎在一起了。

卓遣疑兵若将於平阴渡者,潜遣锐众从小平北渡,绕击其后,大破之津北,死者略尽。第二个是曹操,曹操算是主动出击的。可是最终的结果也是被董卓打的差点丢了性命,最后不得不逃到了联军在酸枣的驻地。这还是因为董卓的部下看到曹操虽然兵少,但坚持了几日,以为联军难打,放弃了追击的结果。

到荥阳汴水,遇卓将徐荣,与战不利,士卒死伤甚多。太祖为流矢所中,所乘马被创,从弟洪以马与太祖,得夜遁去。荣见太祖所将兵少,力战尽日,谓酸枣未易攻也,亦引兵还。第三个就是江东孙坚,刚开始的时候,也是董卓来攻,孙坚被打得只带着数十骑兵突围逃跑,最后还是将自己的头巾让部下祖茂戴着,才最终脱险。后来虽说有一次打败了董卓的军队,阵斩了华雄,但对于董卓却是没有伤筋动骨。

坚移屯梁东,大为卓军所攻,坚与数十骑溃围而出。坚常著赤罽帻,乃脱帻令亲近将祖茂著之。卓骑争逐茂,故坚从间道得免。茂困迫,下马,以帻冠冢间烧柱,因伏草中。卓骑望见,围绕数重,定近觉是柱,乃去。坚复相收兵,合战於阳人,大破卓军,枭其都督华雄等。除了这三个人和董卓的军队作战过,其他的诸侯可以说是按兵不动,各怀鬼胎,可以说名义上是来讨伐董卓的,却是为了自己的利益,到了驻地后,连挪窝都懒得挪。这些人在干什么呢?袁绍作为盟主在想着怎么图谋冀州。酸枣的众人在推杯换盏,饮宴高歌。其他人有的观望,有的互相残杀,就是没有人去进攻董卓。

卓兵强,绍等莫敢先进。英雄记曰:逢纪说绍曰:"将军举大事而仰人资给,不据一州,无以自全。"绍答云:"冀州兵强,吾士饥乏,设不能办,无所容立。"纪曰:"可与公孙瓒相闻,导使来南,击取冀州。公孙必至而馥惧矣,因使说利害,为陈祸福,馥必逊让。於此之际,可据其位。"绍从其言而瓒果来。太祖到酸枣,诸军兵十馀万,日置酒高会,不图进取。刘岱与桥瑁相恶,岱杀瑁,以王肱领东郡太守。看看这些人的所作所为,哪有脸军事声势浩大的讨董迹象?分明是混名声来的。以董卓的智慧,肯定看出这些人虽说兵多将光,加起来十万众,可是各怀鬼胎,根本就是一盘散沙。因此卓谓长史刘艾曰:"关东军败数矣,皆畏孤,无能为也。惟孙坚小戆,颇能用人,当语诸将,使知忌之。可见,董卓根本不把关东联军放在眼里,更不要说惧怕关东联军了。

董卓西迁是为了进可攻,退可守既然董卓不惧怕关东联军,有为什么西迁长安呢?这就和关中的地势有关了。熟读历史的人都知道,秦崛起于关中,战国时期一个函谷关就使得关东六国对于秦国无可奈何,最终被秦国所灭。到了西汉的时候,之所以定都长安,就是因为关中的地形,在这样的地形条件下,退可以保有关中,进可以横扫天下。

当初董卓要迁都长安,大臣都反对董卓的提议,董卓就分析了当时的形式:关中土地肥沃,是秦灭六国的原因之一,今天迁都长安,如果关东诸侯敢有攻打过来的,以我的军力可以直接打到海边去。而且董卓的作为也是挟天子以令诸侯,和后来的曹操没什么两样,将天子迁都西安,是为了保障天子的安全,不被关东诸侯夺走。

从这也可以看出,董卓是为了以后做准备,并不像在现在就和联军拼个你死我活,只要据有关中,那就是进可攻,退可守,什么都不用畏惧。撤退关中可以说是董卓为以后的战略考虑。

所以说,董卓并不是惧怕了关东联军,就是打,董卓也是毫不畏惧的,只不过要是打起来那就是持久之战了,对于董卓来说有点得不偿失,不如战略撤退到关中,依靠关卡可关中的富饶,做到进可攻退可守更保险。

董卓既然能逼迫袁绍出逃,但为何却会畏惧袁绍率领的关东联军?

东汉末年董卓率军进入洛阳后,袁绍出逃。后来袁绍组织关东联军讨伐董卓,又迫使董卓迁都长安。从故事顺序看起来好像这样理解没有问题,但实际上袁绍出逃和董卓西迁内部原因可能更加复杂。

首先,看看袁绍出逃事件。董卓进京实际上是被召入京的。他基本没有参与前期宦官叛乱的平叛工作,因此当时手无寸功的董卓想要在朝廷站稳脚跟还是很困难的。所以进京后董卓就迫切的想要通过拥立新帝立威,而这与袁绍的政见是不符的。

袁隗、袁绍在董卓进京前大杀宦官,好不容易才把局势稳定下来。而袁氏叔侄招董卓进京也是看重其为袁氏故吏的身份希望董卓能够听话站在自己一边。但是董卓进京后袁氏叔侄才发现其野心很大也根本不受他们控制。

更重要的一点可能袁隗、袁绍叔侄二人的政见在董卓进京后已经发生了分歧。在董卓进京前当时京城的兵力加上周围的兵力估计也有几万人,虽说董卓的凉州兵战斗力较强但也只有区区三千人,况且其将领之间也矛盾重重,远不至于对朝廷产生巨大的威慑。所以董卓进京后能够迅速掌控朝局是离不开当时的上公太傅袁隗的大力支持的。而董卓想要拥立新君袁隗可能也是赞成的,要不他们袁氏叔侄不会坐以待毙肯定会像击杀宦官一样联合起来反对董卓。而袁绍的出逃时对董卓说的借口也是找叔叔袁隗商量才成功跑路的。所以袁绍出逃很可能是因为他的政见与袁隗和董卓发生了根本分歧怕被灭口才跑的,是因为当时政治形势所迫不得已而为之。

其次,董卓的迁都。由于董卓掌权后干的事实在是太不得人心了,从而引起各地的掌权派纷纷起兵讨伐。借此机会袁绍凭借自己的家世成为了关东联军的首领。虽然关东联军号称十万之众,但是里面能打仗的也就孙坚和曹操了。但是即便如此,人马不多的这两个人的军事能力对抗董卓也是绰绰有余的。董卓依靠进京的几千人马要跟孙坚和曹操硬拼胜算也不大,况且还有几万看热闹的围观。一旦董卓军队被逼退,这些人很可能一拥而上,到时候董卓就死无葬身之地了。

另外,董卓的老窝在关中,把皇帝带到自己老窝附近的长安控制肯定比在洛阳方便的多,也更加保险的多。况且凉并州那边的军队也不是铁板一块,各个将领之间矛盾也很深。如果董卓一直待在洛阳很可能会失去对关中军队的控制。虽说董卓最终想要入主中原,但是按照当时的混乱局面恐怕董卓的愿望很难实现,而且还要冒丢掉老窝的巨大风险,这肯定不是董卓愿意看到的。所以董卓西迁的计划可能在他掌握政权后很早就开始策划了,关东联军只是加快了这一进程而已,而不是根本原因。

因此,董卓进京后袁绍的出逃和后来董卓的西迁都是当时政治形势所迫,都是各自为了自己的根本利益所做出的妥协。

董卓既然能逼迫袁绍出逃,但为何却会畏惧袁绍率领的关东联军?

两件事前后的形势不一样!

第一件事的背景是董卓接受何进的邀请,带兵进京剿灭宦官集团,所以有一定的正当性。尽管何进后来死了,而且董卓装糊涂照样带兵占领首都。一方面,董卓手里有强悍的西凉军;另一方面,当时董卓并没有太过露骨的举动。而袁绍在当时,尽管在朝廷里有一定的影响力,但其主要力量不在洛阳。

从道义上说,董卓刚来,虽然很跋扈,但还没做很多暴虐的事。袁绍并不占据道义的制高点,反董没有什么口实。从实力角度说,袁家四世三公,在朝廷里有很大影响力,但在东汉末年讲究实力和拳头的年代,自己的主力在河北,不在洛阳。所以,袁绍可以跟董卓翻脸,但是不会选择在首都起兵反董,胜算太小。

在这种情况下,袁绍只能出逃回老家,再图后事。

后来,董卓擅行废立,小皇帝也没什么错,董卓却一意孤行。迁都的过程中,西凉军军纪败坏,掠夺官员和百姓。董卓对朝廷官员随意屠杀,稍有不合自己心意的就加屠戮。离开洛阳后,还一把火烧了旧都。这些所作所为都非常不得人心。

所以,在这种情况下,各路义军有了讨伐董卓的口实,联合起兵讨伐董卓。董卓赶走袁绍时,矛盾仅限于他们两个势力集团之间。但迁都长安后,董卓的敌人是全天下的人。董卓虽然狂妄,但也不敢小觑天下义军联合的力量。

综上,时势不同,心态不同,表现也就自然不同。

董卓既然能逼迫袁绍出逃,但为何却会畏惧袁绍率领的关东联军?

董卓一直都畏惧袁绍,无论是袁绍在京城的时候,还是袁绍出逃之后,董卓都对袁绍充满了畏惧。毕竟袁绍出身于四世三公的大家族,在天下诸侯中具备极高的影响力,董卓只是凭借着武力占领了京城,在诸侯中的号召力远不如袁绍强。袁绍在京城的时候,就敢于董卓针锋相对,而董卓始终不敢杀死袁绍。因为董卓知道袁绍的号召力,如果他得罪袁绍,必然会成为天下诸侯的众矢之的。

袁绍字本初,汝南汝阳人也。高祖父安,为汉司徒。自安以下四世居三公位,由是势倾天下。董卓出身于凉州地区的普通豪强家庭,在讨伐黄巾军的过程中崛起,官职一直做到了并州牧。在十常侍之乱的时候,何进邀请董卓进京勤王,董卓到达京城的时候,何进被十常侍杀害,袁绍等人无法控制局势,才被董卓钻了空子。在何进被害后,袁绍已经成为“西园八校尉”集团的首领,并且诛灭了宦官集团,本身可以名正言顺的继承何进的势力。然而董卓进京后,依靠着武力夺走了袁绍等人的军队,将朝廷控制权牢牢掌握在自己的手中。

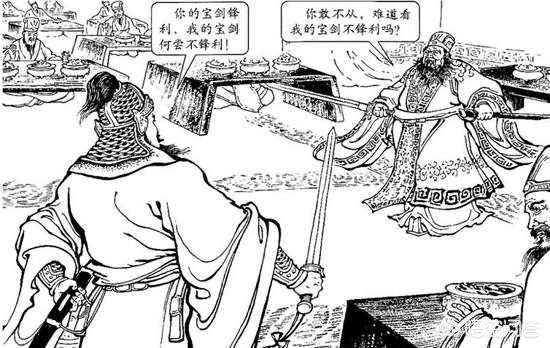

卓谓绍曰:”竖子!天下事岂不决我?我今为之,谁敢不从?尔谓董卓刀为不利乎!“绍曰:”天下健者,岂唯董公?“引佩刀横揖而出。袁绍和曹操都是“西园八校尉”集团的领导者,曹操的父亲曹嵩是太尉,袁绍的叔叔袁隗是太傅。两个人都不甘心受到董卓的制约。董卓在进入京城后,为了树立自身的权威,决定废掉汉少帝,改立年幼的汉献帝。废立皇帝是历代权臣惯用的伎俩,袁绍对此非常的不满,他对董卓说:“废立皇帝是大事,我要和叔叔商量一下。”董卓认为袁绍不想支持自己,愤怒的说:“小子,天下的人都要听命与我,今天我要废立皇帝,谁敢说一个不字?是不是想试一试我的刀快不快呀?”袁绍回答说:“天下勇猛的人,难道只有你董卓吗?”于是袁绍拔刀离开,董卓畏惧袁绍家里的势力,没有敢于追杀。

袁氏树恩四世,门世故吏篃于天下,若收豪杰以聚徒觽,英雄因之而起,则山东非公之有也。卓以为然,乃拜绍勃海太守,封邟乡侯。袁绍和董卓闹翻后,袁绍、袁术、曹操等人先后逃出洛阳。董卓为了稳住他们,分别授予他们郡守和将军的职位。在这三个人里面,袁绍的名气最大,号召力最强,董卓最害怕的就是袁绍起兵造反。因此董卓专门给袁绍的上司韩馥打招呼,让他看住袁绍,不要让袁绍有机会起兵。然而山东诸侯都已经磨刀霍霍,韩馥本身就是一个窝囊的小角色,诸侯们都邀请袁绍来做盟主,韩馥只能允许袁绍招兵买马。袁绍起兵之后,董卓彻底失去了对袁绍的幻想,将袁绍在京城的家人全都杀害了。

卓闻绍得关东、乃悉诛绍宗族太傅隗等。当是时,豪侠多附绍,皆思为之报,州郡窎起,莫不假其名。董卓从最初的时候,就非常的畏惧袁绍,而且他一直对袁绍抱有幻想,不愿意和袁绍撕破脸皮。一直到袁绍带领诸侯联军将董卓赶出洛阳,董卓才敢于对袁绍的家人下手。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。