诸葛亮六出祁山失败的根本原因是什么?

我是历史笑春风,我来回答这个问题。

诸葛亮北伐失败最根本的原因是,诸葛亮的战略目标和战术思想的矛盾。

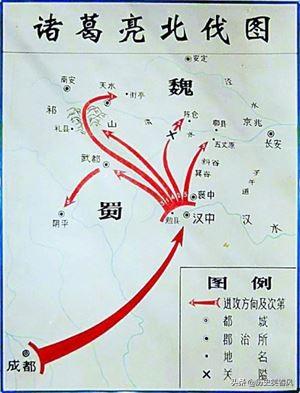

诸葛亮的战略目标是北伐灭魏,而具体如何灭魏却没有具体的步骤。他的几次北伐杂乱无章,基本上难以看出他的目的所在。

如果我们给诸葛亮北伐划一下范围,我们可以看出来,诸葛亮只是在丘陵地带转悠,根本就不敢下关中平原一步。这就能够基本判断诸葛亮的意图。

诸葛亮最大的意图是先图陇右高原,在这个区域能够充分发挥蜀汉山地步兵的优势。曹魏的铁骑给诸葛亮留下的阴影太深了。所以他要尽力减杀曹魏的优势。

可蜀汉军队缺陷很大,最大的缺陷是骑兵不足,攻坚能力太差,能够有独立自主能力的将领太少。加上陇东人口稀少,物资匮乏,不能供应大军所需。

诸葛亮几次北伐,陇东倾向蜀汉的人众,因为蜀汉败退,几回拉锯,经过清洗,剩下的人对蜀汉已经不报希望,因此诸葛亮也得不到当地百姓的支持。

魏强蜀弱的格局不可动摇,这天时地利人和,诸葛亮都不占,如何能取胜。

最后诸葛亮就剩下最后一招,引诱司马懿到不利的地形交战,摧破司马懿的军队后再取关中。可司马懿不会上当,而且司马懿还有重要的事做。(详细原因可看我的文章《相爱相杀的朋友》)

于是出现了军事上可笑的事。打个比方。

诸葛亮在山上喊司马懿,你上来打啊。

司马懿在山下喊诸葛亮,我不上去,你下来吧。

诸葛亮说,我不下去。你上来。

司马懿说,你不下来,我就回去吃饭了。

诸葛亮说,那我也吃饭去了。

就这样对峙耗死,最后诸葛亮一死,北伐结束。

兵法,以弱胜强必须用奇。而诸葛亮一厢情愿,只想在有利自己的条件下作战,还无勇气用奇,哪来得成功的希望呢?

因此,诸葛亮采取的战术是无法达成战略目标的,这是诸葛亮无法胜利的根本原因。

诸葛亮六出祁山失败的根本原因是什么?

个人觉得诸葛亮北伐中原、六出祁山,根本就没有失败,因为诸葛亮达到了自已的目的,既然目的已达到,怎么能说失败呢?

在讨论诸葛亮是否失败之前,是不是需要明白诸葛亮北伐的目的是什么?

先比较一下魏、蜀、吴三国的实力,魏国占据天下十三州中的九州,三分天下有其二,人口有四百多万人,带甲武士约40万左右,吴国占据荆州、扬州、交州三州之地,人口有230万人,士卒有20万左右。

而蜀汉仅仅只有益州一个州的地盘,人口不到一百万,军队约10万人左右,比较一下发现,蜀汉实力只有魏国的四分之一,东吴的二分之一,凭什么诸葛亮敢北伐?

这么弱的实力,按照 一般的人想法来看,能自保就不错了,诸葛亮还要北伐,这不明摆着送死的,但是你从诸葛亮历次北伐来看,反而是诸葛亮围着魏国打,魏国要么是不出战当缩头乌龟,要么是与蜀汉打消耗战。

经历过战争的人,就会明白,在战场上进攻的一方,是需要占据绝对的实力上风,才有能力作为进攻一方,否则只能防守,这种种反常不觉得奇怪吗?

唯一的解释就是:弱小的蜀汉希望战争消耗魏国的实力,而强大的魏国却希望休养生息,以恢复元气,就形成了这种异常的现象,当然不排除诸葛亮强大的个人能力在其中所起的作用。

魏国的人口是蜀汉的四倍,地盘是蜀汉的九倍,魏国的基本盘非常大,如果蜀、魏不开战,用不了几年,魏国的实力将是蜀汉的5倍、6倍、8倍、10倍,甚至数十倍,比休养生息,魏国不知道有蜀汉有利的多,这也就是魏国不希望开战的原因,同时也是诸葛亮执意开战的原因。

那么诸葛亮六出祁山的目的是什么?

就是扰乱魏国的休养生息,打击魏国的边境,让魏国带来战争负担,希望引起魏国的内乱,万一抓住机会击败了魏国,说不准蜀汉还有更大机会呢!

诸葛一生唯谨慎,他不会制定不切合实际的战略,所以魏延激进冒进的子午谷奇谋是不可能会采纳的,而且诸葛亮在历次北伐中,蜀汉都没有较大的损失,不仅损失少,而且诸葛亮北伐还收获了不少。

第一次北伐,俘虏了陇西上千户百姓到汉中,第二次北伐,斩了魏将王双,第三次北伐,抢夺了武都、阴平二郡,第四次北伐,把司马懿狠狠的打了一次,砍了魏军首级三千多人,缴获战利品角弩、玄铠各三千多张,还把一代名将张郃给解决了。

诸葛亮达到目的了吗?达到了消耗魏国的目的,至少让三国统一的时间延续了30年,那怎么能说诸葛亮失败呢?

事实上,诸葛亮不仅没有失败,而且收益颇多,一是稳定了蜀汉的向心力,对外战争从来就是分解内部矛盾的一剂良药,蜀汉内部在多年的战争中,获得了平静和安宁,不信,你回过头来看看魏国与吴国一系列眼花缭乱的内斗。

魏国有曹爽、司马懿争权,高平陵政变,淮南三叛,等一系列内部争权夺利的事变,东吴有权臣杀权臣,皇帝杀权臣,权臣杀皇帝等一系列眼花缭乱的宫廷政变,只有蜀汉是最稳定的政权,无叛乱,无内斗,至少表面上相安无事,这都是诸葛亮的目的啊!

二是诸葛亮借战争之际独揽大权,诸葛亮虽揽权,但并没有逾越,仍然守着臣子的本份,所以还有中国历史上的千古一相,还有鞠躬尽瘁、死而后已的传奇故事。

所以,诸葛亮六出祁山没有失败,何来原因?

诸葛亮六出祁山失败的根本原因是什么?

谢头条!原因一,战法单一。从一个方向硬攻,犯了战法战术之大忌。进攻作战讲求的是有主攻和助攻,这样才能相互掩护和配合,达成战术上的突然性,让敌人不知所措,左右难顾,最终失掉防守。六出祁山,基本上一路纵队投入战斗,进攻目标和意图很明确,等于敌人已做好防守的一切准备,等着蜀军前来进攻,看似主动进攻,实为被敌人布置好口袋往里钻,幸亏诸葛亮在战术上胜司马懿一筹,否则会造成全军覆没严重后果。

原因二。准备不足。除第一次有充分准备外,其余几次几乎都是仓促出兵,特别是第三次,在第二次北伐结束还不到一年,第二年春便实施第三次北伐,原因是东吴在东边击败了曹魏,打了胜仗,诸葛亮于是决定趁机组织第三次北伐,由于准备仓促,此次北伐很快就结束。准备不足和免强而为,是诸葛亮第二到最后一次北方没有成功的主要原因。

原因三,保障困难。由于成都、汉中到岐山、陈仓等地路途遥远,而且都是山路,要供应约十万人马的粮草保障绝不是一件简单的事情,加上古代粮草运输没有现在发达,完全靠人马驮运,后勤保障极其困难,即是后方粮草多多,也很难就很快能运到前线,故古人讲兵马未动,粮草先行,讲的就是打仗打的就是后勤保障,蜀军第二次北伐无功而返的主要原因是粮草供应不上所致。

原因四,人才缺乏。除了诸葛亮外,没有几个人能独当一面,能临机正确判断和处置军情,全凭诸葛亮一个人智谋,最终把孔明在五丈原累死,反观曹魏,司马懿、曹真、郭淮等人人都敢于诸葛亮叫阵。

原因五,敌强我弱。蜀国自夷陵之战后,元气遭到大伤,后来虽然在孔明治理下国力有很大增强,但要和强大魏国对阵,还确实有些力不从心。魏国是当时全国政治经济文化中心,人口密度大,经济繁荣,人才济济,国力明显比蜀国强大,而蜀国,毕竟是偏僻之地,周边少数民族群居,人烟稀少,环境复杂,交通困难,经济不好,不能为北伐提供强有力的人力物力财力兵力和其他后勤保障,军事上人才青黄不接,不能对曹魏形成多路进攻,单从一个方向难一奏效。

诸葛亮六出祁山失败的根本原因是什么?

在中国历史上“神机妙算,智慧过人”那都是诸葛亮的代名词,否则刘备也不会三顾茅庐,请他出山。但是话又说回来,人非圣贤,孰能无过,诸葛亮作为蜀汉丞相,出兵北伐也是忠君爱国的表现,奈何都以失败告终,最后病死在五丈原。

诸葛亮六出祁山失败的原因要从多方面来分析。首先,从诸葛亮的用人不善一方面来说,诸葛亮在六出祁山时原本士气高涨,粮草供应充足,军队训练有素,战势可谓一片大好。但是正当万事俱备之时,半路杀出个不听话的马谡。然而,刘备在去世之前早就提醒过诸葛亮,马谡之人高傲自大,不可重用,但是诸葛亮还是错用了他。导致诸葛亮丧失最重要的战略地位街亭,将蜀国陷入危难之中。最后为了安抚朝野上下,整顿军纪,诸葛亮被迫挥泪斩马谡。后被司马懿占了上风,掌握了战事主动权,逼得诸葛亮用“空城计”逃过一劫。

其次,从敌方力量来说。当时对抗诸葛亮的是足智多谋的司马懿,司马懿对诸葛亮甚是了解。俗话说的好,知己知彼,才能百战百胜,这一点上司马懿略胜一筹。让粮草不济的诸葛亮大军因为一张免战牌而退兵。

第三点,这也是诸葛亮失败的最主要原因。因为长期北伐,兵力和粮草严重匮乏,且都败兵而归,这不仅让前线将士们没有物质支撑来源,也让整个蜀国上下失去战斗的积极性,没有了信心,便可不战自败。

最后,也是因为诸葛亮凡事都亲力亲为,而遭多次战败的他,自责没有完成刘备的嘱托,而身心疲惫,积怨成疾,最后身体抱恙,无力回天,失败成定局。

诸葛亮六出祁山失败的根本原因是什么?

谢谢邀请。

这个问题,讨论过很多次了。也是很多人最困惑的问题。

阿呆不才,一介草民,斗胆分析一下。

第一、诸葛亮北伐的目的。

很多人要说,这么简单的问题,还用分析吗?《出师表》里不是说的很清楚吗?“当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。”兴复汉室,还于旧都,这是诸葛亮说的。

事实上真是这样吗?前面还有一句:“故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足”。这句话是说,我诸葛亮辛辛苦苦不畏艰险,平定了南中,现在兵马都很足。这有个问题:诸葛亮是丞相,主管政务的,军务应该是另一位托孤大臣李严的事情。为什么诸葛亮平定南中叛乱之后,就赶紧要北伐呢?这是因为,没有北伐这个事情,你诸葛亮就得把兵权还回去,交给李严,你老老实实呆在成都。

事实上,诸葛亮如果交出军权,呆在成都,是很危险的。刘备去世后,刘禅继位,整个蜀汉集团内部的权力争夺是很厉害的。诸葛亮的荆州派势力已经大不如前,刘璋旧部的东江派,以及蜀地本土派,都在争夺控制权。枪杆子里出政权,谁握住兵权,谁就占据主动。那么,现在兵权在诸葛亮手里,他要想继续拿着不交,就只有一个理由:北伐。

第二,当时的局势适不适合北伐?

其实,诸葛亮在当时的《隆中对》中就提出:“若跨有荆、益,保其岩阻。”蜀国具有得天独厚的地理屏障。北边有莽莽八百里大秦岭,东边有长江三峡的险峻,西边是茫茫雪山草地不毛之地。是一片世外桃源。

再者,自从刘备去世后,到诸葛亮北伐前,这段时间,蜀汉政权刚刚稳固。“益州疲弊”,的确,原本的天府之国,经历了频繁的政权更迭,加上几次大的战役,人口锐减,耕地抛荒,经济状况十分脆弱。借助着天然屏障的护佑,休养生息,发展经济积蓄力量,应该是第一位的。北边的曹魏也是人事更替,无力进攻蜀汉。东边孙权只求自保。蜀汉有相当好的修养生息的时间和空间。

劳师远征,以自己弱小的力量,去翻越秦岭打击以逸待劳的强大势力,明显是不明智的。

第三,诸葛亮北伐带来了什么?

诸葛亮的北伐,次次失败。但是,却让诸葛亮以北伐的名义,调动了全国上下,并且因为北伐,轻而易举地灭掉了以李严为代表的东江势力,李严被贬为庶民。本土同样在才能上比肩庞统、法正的彭羕也被下了大牢。蜀国上下,没有人敢对诸葛亮的北伐再说三道四。

诸葛亮北伐,过早的北伐让蜀汉耗尽了财力,,使其相对弱小的军事经济实力更加弱小。连年战争,浩大的军事开支,加上币材紧缺,使蜀汉不得不实行通货膨胀政策,必然会引起物价飞涨。同时蜀汉国民对长期的战争也极为厌恶,千方百计逃避兵役。有资料表明,由于诸葛亮连年出兵北伐,兵员不足,遂调各郡兵补充北伐部队,然而各郡大约是以各种借口为由而拒不发兵,形成了“多不相救”的局面。诸葛亮死后,军队中大量的士兵和职业兵户更是纷纷逃亡,做为地方长官的吕乂,数年中仅在一个蜀郡就查出了万余名逃避兵役者。至蜀汉后期姜维北伐期间,蜀汉已经出现了“经其野民皆菜色”的景象,可见连年北伐对蜀汉经济造成的伤害之大。

第四,诸葛亮死后,刘禅果断叫停北伐,使得蜀国苟延残喘二十九年。

总之来说,北伐就是一个错误举动。纯粹是诸葛亮的为达到个人目的,不顾蜀国整体安危的一个错误战争。蜀汉尽管被拖垮了,丞相诸葛亮却落了个:“鞠躬尽瘁,死而后已”的好名声。

六出祁山,诸葛亮是神仙也无力回天!

诸葛亮六出祁山失败的根本原因是什么?

谢邀!

诸葛亮六出祁山失败原因并不复杂。

一是诸葛想开历史倒车,时代本就是一朝代推翻另一个腐杇朝代的规律,诸葛亮不识时务,固步自封,把在耕种南阳时打听来的消息做了三分天下的隆中对,也就是他出山后的人生规划,在没有通过实践的空洞理论上纸上谈兵,而隆中对也是自相矛盾的,大漏洞不少。

例如占荆州,跨益州发展,荆州是刘备,诸葛亮的吗?东吴是傻子,弱智,自己又怎么样去联吴抗曹,一边想联吴,一边自己把荆州纳入自己的版图,这分明是单相思,做美梦吧,东吴能真心联合吗?这种单相的美梦葬送了关羽,张飞及几万将士,罪过。

其二路途遥远,国力薄弱,马匹粮草奇缺,兵力严重不足,劳民伤财。內部不团结,益州士族代表李严格格不入,将帅不和,魏延是典型反对不服诸葛用兵,益州士兵不愿出川作战,从荆州,夷陵之战两大战役实践证明,兵败时是一哄而散,主帅后面几乎没几人跟随。

其三行军路线是无秘密而言,打仗赢的是出其不意,兵者诡道也,硬碰硬的打阵地战三个诸葛亮都是徒劳的,魏军只要上兵伐谋,不战而屈人之兵,蜀军粮食用完不战而退,无功而反,顺便说一下,木门之战射伤张郃,若不是司马懿要害张郃,诸葛不可能得手,张郃早识破诸葛亮的伏兵,军令如山,可惜一代战将了。

行军路线被对方搞清了,辽沈战役有这么一句话《商量什么,围而歼之》,司马懿可好,堵住口子让蜀诸葛亮不战自返,这就是诸葛亮出不了祁山的原因。

即使诸葛亮出了祁山又能怎么样,夷陵之战陆逊把刘备放进去打,诱敌深入,伏击,三下五除二没了,把陕西都让给诸葛亮,你再出兵去东北,再给他二十年时间结果还不与姜维一样,这仅是一小部份原因,说白了诸葛亮北伐就是自找作死,更何况战争瞬间万变,也是他的隆中对害死了他自己,世界变幻无穷,他知道吕蒙偷袭荆州吗,他知道刘备会全军覆没吧,所以说诸葛亮出祁山的北伐是做美梦也就顺理成章了,话不恭理是这样的,欢迎留评,各抒己见,讨论也是学习的过程,了解历史也是学问乐趣,对历史的看法观点肯定各有不同,再见!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。