《三国演义》诸葛亮伐魏为何要出祁山?

诸葛亮北伐走了两次祁山,分别是第一次和第四次。第一次由于街亭之败,第四次由于粮尽而退兵。

诸葛亮出祁山,主要是由两个原因造成的。

一个是祁山的自然条件造成的。当时的关中长期战乱,人口稀少,土地荒芜。而陇右地区人口稠密,物产丰富。仅祁山一地就有万户人家。祁山以西又多产马,这样,蜀军夺取祁山,能够得到粮食,马匹的物资补充。

而诸葛亮出祁山的第二个原因是夺取陇右。利用陇右高原的地理优势,瞰制关中。进可攻,退可守。夺取祁山就是控制陇右的第一步。如果控制了陇右,就可以下一步进去关中。

蜀国的国力不足,北伐难以达到目的,诸葛亮采取稳扎稳打的战法,出祁山是他比较好的选择。这就是他出祁山的原因所在。

《三国演义》诸葛亮伐魏为何要出祁山?

谢谢邀请,

在三国演义中,诸葛亮劳苦功高,事必躬亲,自觉年寿已尽,时日不多

所以才频频发动战争,不惜六出祁山,希望在有生之年平定天下!

那为什么诸葛亮会在选择从祁山进军呢?

第一,

川蜀距离曹魏大营甚远,且地形复杂,

诸葛军师一生谨慎,不敢半点弄险,他看重的就是祁山的地理位置好,易守难攻。

可以说只要过了祁山,以后就是一马平川!

一旦掌握祁山要道,那么北伐中原,甚至拿下长安就只是时间问题!

祁山为什么这么重要呢?

我提一个典故,“明修栈道暗度陈仓”!

韩信当年就是在这里偷袭成功,并掌握了对战雍王章邯的优势,攻完三秦,劫取五国。

当年的陈仓正是诸葛亮六出祁山中的一处要地,是与魏国交兵的重要防线。

个人认为陈仓的重要性在祁山地理位置中远胜街亭,而且从斜谷进军有利建功

可诸葛亮偏偏与魏延不对付,更不肯采用魏延富有挑战性的“子午谷奇谋”!

如此说来,川蜀军伐魏,不出祁山走什么?

难不成诸葛亮自己建一条吗?

第二,

三国演义虽说是魏蜀吴三分天下,但那是刘备和诸葛亮自己给自己脸上贴金,

实力最强大的还是曹魏!

更何况刘备家业在川蜀,诸葛亮千里迢迢远去征战,

魏国实力强大,以逸待劳,本就立于不败之地。

诸葛亮只要攻下了祁山就意味着蜀军来自川蜀的补给可以源源不断的供应到前线。

战争中最可怕的根本不是善于千里袭人的大将,而是水土不服这位无形“杀手”!

一旦军士水土不服,整体战斗力必然大打折扣!

而且军马粮草也都需要补给,说到底打仗还是需要“打钱”的,不然饿着肚子打仗吗?

不然诸葛亮也不会去研究什么“木牛流马”了,

因为他知道士气一旦溃败,就再也掌握不住大局了。

更多三国话题,关注“槑烎夶”

坚持原创,持续更新!

《三国演义》诸葛亮伐魏为何要出祁山?

诸葛亮以弱敌强的北伐,是三国史上绕不开的话题。《三国演义》将其演绎为一段功败垂成的悲情史诗,并概括为“六出祁山”。

的确,在三国时期,祁山是蜀魏相争的主要战场之一。祁山到底在哪儿?诸葛亮究竟几次出祁山?蜀汉高层为何如此决策呢?

诸葛亮从来没攻下“祁山”

《三国演义》对地理的描述,颇为混乱,导致国人对三国地理存在一定误解。例如张松向刘备进献西川地图,竟然出现“西川五十四州”等汉末绝不存在的建制。

祁山的真面目,同样模糊不清。在《三国演义》中,祁山似乎并不表示一座山峰,而是代表陇南的秦岭支脉山区。其基本位置在今天甘肃礼县境内,当时属天水郡,处于蜀军北伐要道上。实际上,祁山不仅仅是一片山区或山路。正史中,此处是曹魏西线重要的军事要塞区。在今天礼县城区东面一座数十丈的孤峰上,修筑有祁山城。

现在祁山城遗址尚存,高51米,基围632米,规模上只能算一座小城堡,但该城扼守通往渭水河谷的交通要道,附近山势陡峭,易守难攻。

军事地理大家顾祖禹认为,祁山城当为汉末修筑,时间上比诸葛北伐早得多。早在曹操同马超势力争夺陇右时,祁山已经成为重要据点。魏明帝曹睿曾宣称,魏国防御部署为“东置合肥,南守襄阳,西固祁山”,足见祁山的边防重镇地位。

因此,诸葛亮北伐出祁山,并非通过一处偏僻山区,而是攻打曹魏的祁山要塞。

在《三国志•诸葛亮传》对首次北伐的记述中,就说他“身率诸军攻祁山,戎阵整齐,赏罚肃而号令明”。遗憾的是,历史上,诸葛亮几次北伐都未能攻克此城,只能在其南边另筑堡垒,与之相持。

根据南北朝著名地理著作《水经注》,诸葛亮的“故垒”保存完好,在祁山城南三里左右。据传附近有诸葛点将台、长蛇阵、圈马沟等遗址,还修建有一座武侯祠。

被对手司马懿赞誉为“天下奇才”的诸葛亮,怎么会一直没能攻克小小祁山城?

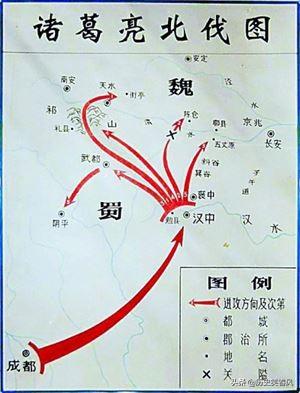

虽然诸葛北伐被《三国演义》说成“六出祁山”,但实际在祁山地区的作战只有两次,分别在公元228年的首次北伐和231年的第四次北伐中。

祁山在蜀军首次北伐中就占据重要地位。227年诸葛亮率军进驻汉中,次年正月,大举伐魏。

这次进攻出敌不意,魏国大受震撼。魏军边防薄弱,蜀军从武都到祁山一路畅通,未受曹魏关中都督夏侯楙庸碌无能,依赖裙带关系才得以担当大任。魏延甚至估计他会直接逃跑,因而提出由子午谷奇袭长安的计划,但诸葛亮考虑风险过高,没有采用。

在蜀军强大攻势下,南安、天水、安定三郡反叛,响应北伐。魏国的雍州刺史郭淮和天水太守马遵还比较镇定,率军退守上邽。而天水郡另一处未被蜀军攻克的堡垒,就是祁山。

祁山孤城一座,方圆仅数十丈,不可能驻扎重兵,估计守军也只有千余人。但魏军坚守祁山,给蜀国北伐军带来巨大威胁。

当时诸葛亮的本营距祁山仅五十里。因为祁山这颗钉子,诸葛亮不得不留驻部队守护大本营和后勤路线,并着手攻打祁山城,以将控制区连成一片。

结果,当张郃领兵前来救援时,诸葛亮只得派马谡守街亭,未能亲率主力参与决定北伐成败的一战。马谡等指挥的蜀军前部,在张郃、郭淮夹击下惨败,诸葛亮只得随之撤兵。

击退蜀军后,曹魏朝廷将不称职的夏侯楙召回,由大将军曹真都督关右,加强了西线守备。第一次北伐这样有利的局面,诸葛亮再也等不到了。

蜀汉首次北伐,司马懿并没机会出场。他与诸葛亮的交手,还要等到第四次北伐。这又是另一场围绕祁山的战事。二战祁山,后勤拖累

首次北伐失利后两年里,诸葛亮没有放弃“兴复汉室”的初心,继续采取积极军事行动,先后领兵攻打陈仓,又夺取武都、阴平二郡。但祁山方向并未爆发大规模战斗。

公元230年秋,魏国部署大规模攻势,司马懿、张郃、曹真三路伐蜀。诸葛亮坐镇汉中迎敌。

由于蜀道难行,兼以秋雨,魏军丧尽天时地利,最终狼狈撤退,主帅曹真也被拖死(次年三月病逝)。这次战事,被演义附会为蜀国第四次北伐,因而才有“六出祁山”之数。

诸葛亮抓住有利战机,这年冬天先派魏延进军南安,打败郭淮。公元231年他派遣大军,再次包围祁山。这才是货真价实的第四次北伐。

这回出征的蜀军据称至少八万之众,兵强马壮,装备精良,后勤运输还用上了著名的黑科技发明“木牛”。蜀汉丞相诸葛亮亲自出阵,声势浩大。

由于此前镇守关中的曹真一病不起,魏明帝急忙调司马懿前来接替指挥。司马懿留四千精兵守上邽,率其余主力救援祁山。诸葛亮与司马懿的对决之机,终于到来。

吸取街亭失利的教训,诸葛亮这次只以少量部队围困祁山城,亲自带兵到上邽迎击魏军。郭淮、司马懿等相继不幸成为经验包,被蜀军打得惨败。司马懿本来希望守险避战,手下将领嘲笑他“畏蜀如虎”。迫于压力,司马懿不得不出兵迎战。结果在祁山附近,他遭遇了一生罕有的败仗,损失“甲首三千级,玄铠五千领,角弩三千一百张”,

然而,后勤压力最终拖垮了蜀军。陇西农业基础较差,难以供应大军。蜀军粮食需从益州千里转运,连司马懿部的军粮,也要靠郭淮向周边羌胡部落征调,才得以支撑。 六月,诸葛亮因缺粮撤军。虽在撤退途中射杀了魏军名将张郃,但此次北伐仍然没能攻下祁山。

三年后的最后一次北伐,诸葛亮改变用兵方向,由斜谷出师,驻军渭南五丈原。在这里,诸葛亮结束了他传奇的一生。等到蜀军再次兵临祁山,已经是二十五年后的姜维北伐了。 蜀军为什么要进攻祁山?

六出祁山”实际上只有两次,似乎水分很大。 不过,诸葛亮执政时期,祁山方向的确受到蜀国高度重视。从兵力上看,蜀汉仅有一州之地,可出动极限兵力大约十万,而诸葛亮两次进攻祁山均拥兵七八万,足见其把祁山作为主攻方向。

一州之地的蜀汉,只有成都平原等少数地方才适合耕种,国力和人口都远弱于曹魏 祁山在诸葛北伐中最受关注,战事最多,当时就有人将北伐概括为“长驱祁山”。《三国演义》“六出祁山”的说法,作为艺术提炼,也有一定依据。 蜀魏对峙战线,从汉中盆地,一直到西端青海的湟水流域,长逾千里,交战地域辽阔复杂,北伐路线绝不止祁山一条。后来姜维十一次伐魏,仅攻祁山一次。那么,为什么诸葛亮如此执着于攻取祁山? 原因出自诸葛北伐的战略规划。诸葛亮早年“隆中对”所拟订的北伐计划,需要从荆州和益州两路进兵,还要求“天下有变”。而蜀国北伐时这两个条件均不满足,蜀国以弱抗强,只能步步为营。

隆中对 学界普遍认为,诸葛亮北伐的目标不在于一击消灭曹魏(根本不可能),而是先夺取陇右、凉州,扩展国力,再以高屋建瓴之势威胁长安、潼关,逐鹿中原。具体步骤则先经祁山占据天水郡,封锁道路,阻击来自东方的魏国援军,夺取西面防守薄弱的陇右地区。 以上计划具有一定可行性。首次北伐时,魏国陇西太守就曾向蜀军表示,只要切断陇道,援军一月不至,陇西将不战自破。但由于祁山、上邽两城坚守,牵制蜀军主力,导致其未能击退魏国援军,北伐宣告失利。 可见,在北伐战事中,祁山如同卡在蜀军咽喉上的鱼刺,牵制了大量兵力,拖延其进军速度,对于挫败蜀军进攻起到关键作用,导致诸葛北伐至少两次无功而返。 受制于后勤等因素,诸葛亮始终未能攻克祁山,但凭借其高超的军事素质,迫使国力远为强大的曹魏长期被动防御、主帅畏蜀如虎,诸葛绝对是三国第一流的人才。

《三国演义》诸葛亮伐魏为何要出祁山?

诸葛亮为北伐为何要兵出祁山?

诸葛亮从祁山出兵北伐魏最主要原因是诸葛亮可以获取居高临下的战略优势。即只要以祁山为跳板夺得曹魏的陇右地区就可以从陇右居高临下直捣关中,达到“北定中原、兴复汉室”的目的。

结合三国时期蜀国和曹魏的战场实地情况有如下分析:

祁山的地理位置诸葛亮从汉中为大后方进行北伐,蜀国可以采用的北伐路线有两条:

第一条经斜谷、箕谷等穿越秦岭攻打关中的曹魏,由于汉中与关中仅隔一秦岭所以此路线距离很短,但是秦岭山大沟深、地势险要,仅有几条栈道可以通行,对蜀国行军、辎重通行都十分的不利,而且如果从穿越秦岭攻打关中,曹魏完全可以借住一夫当关万夫莫开的秦岭关隘进行防守,这对诸葛亮、蜀国是相当不利的。

第二条那就是诸葛亮从关中发兵经眉县沿着西汉水河谷顺流而上再以祁山为跳板攻打陇右,直至夺取关中。这条路线虽然远点,但是由于是借住天然的河谷地带行军,所以道路要平坦多了,辎重、行军通行相对于直接穿越秦岭也就容易。

曹魏陇右的兵力布置等情况三国时陇右曹魏兵力薄弱,而且资源丰富。

连年的征战,致使曹魏将兵力主要布置在了南线战场和关中地区,即应对南方的孙吴和防守西南的诸葛亮了,而且曹魏也没意识到诸葛亮可能会不辞辛苦长途跋涉去攻打陇右,这就使得陇右兵力空虚。

综上所述,诸葛亮北伐曹魏最为稳妥的路径就是想法先夺取陇右,再从陇右出兵关中,直至兴复汉室,统一中原。而祁山无疑就是夺取陇右的最好跳板了。

《三国演义》诸葛亮伐魏为何要出祁山?

因为蜀汉的国力是三国之中最弱小的。每次战争,最多只能动员十万人,蜀汉亡国时,全国总人口94万。十万精装男子上前线后,后方生产全靠妇孺。后勤运输全靠老弱。这决定了蜀汉对魏国的战争要坚持两个原则:速战和蚕食。诸葛亮当然想鲸吞,但是蜀汉没有如此国力。走陈仓和褒邪道,经过这个关卡后,必然直面关中大平原。蜀汉将和魏国陷入消耗性战争。这是蜀汉的国力不能承受的。魏国总人口两千一百万,所以诸葛亮在经历前两次北伐失败后明白了这个道理:用一个蜀国士兵的生命去换十个魏国士兵生命都是蜀汉不能忍受的。走祁山,可以逐步的蚕食魏国的凉州地区。这就是根本的原因所在。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。