饭后当身体出现哪些表现时,应当警惕糖尿病?

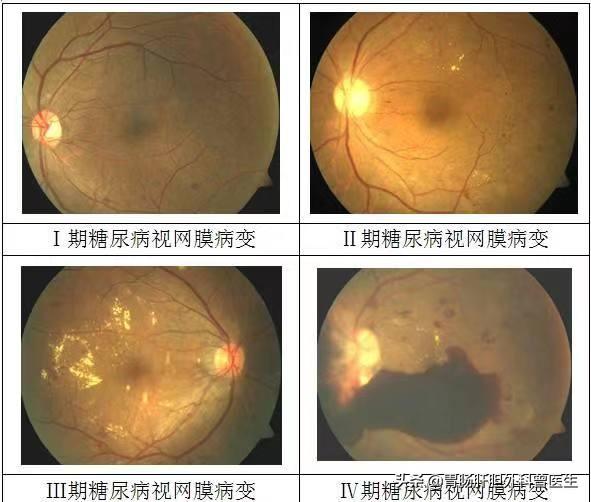

“罗某某,女,65岁,因双眼视力进行性下降2天就诊,平素伴有多饮、多尿、多食、乏力、体重减轻,予测血糖25mmol/L,眼底检查提示糖尿病视网膜病变,收住院后经过控制血糖及对症处理,双眼视力较前恢复”。

随着人们生活水平的提高,糖尿病的发生率越来越高。糖尿病是由遗传和环境因素相互作用所引起的以血中葡萄糖水平长期增高为其特征的代谢性疾病。一般空腹血糖正常值为3.9mmol/L到6.1mmol/L。糖尿病不是单一病因所致的单一疾病,它与遗传、自身免疫及环境因素、肥胖、药物及饮食有关。

如果一个人在饭后经常出现疲倦、乏力、口渴、易饿、多尿、口干、饥饿感明显,并且体重反而减轻,十有八九是血糖高,需要趁早到医院进一步检查,排除糖尿病。

在临床工作中,常见的糖尿病病人都是以糖尿病并发症为主诉就医。只有出现了并发症,才肯到医院检查,最终发现自己患有糖尿病。糖尿病常见的并发症有冠心病、心肌梗死、脑梗塞、肾功能不全尿毒症、视网膜病变、周围神经病变及糖尿病足等,会引起全身多器官的病变。

因此建议糖尿病高危人群要定期监测血糖,做到早期发现早期治疗,以免引起严重的并发症。

★若本回答有帮助,请点赞支持!

饭后当身体出现哪些表现时,应当警惕糖尿病?

糖尿病和高血糖有着直接的关系,体内血糖过高,可引起糖尿病,而高血糖的引起是身体内一个叫胰岛素的激素不工作导致的,胰岛素呢?它是受生活方式、饮食习惯和周围的环境影响而产生怠工或者消极现象的。

大家都知道我们吃的饭会在我们体内进行分解,蛋白质、糖类和脂肪间的相互转换就离不开胰岛素的工作,因此当胰岛素怠工或者不工作了,那么我们吃的糖类、蛋白质等就不再转换,从而出现血糖高现象,时间一长就会形成糖尿病。

糖尿病患者会出现典型的症状:多食、多尿、多饮、日渐消瘦这四种现象,这几种现象在血糖过高的患者身上也会有体现。

因此不论是饭前还是饭后,经常出现这四种症状,代表着身体内血糖可能出现了代谢异常:

第一,多食易饥,由于吃了的食物,在体内没有胰岛素分解代谢的步骤,所以大部分的糖类往往不能被人体吸收,因此总会有饥饿感,就会吃的多来缓解,给身体增加能量。

第二,多饮,血糖过高的患者,会通过排尿来排出糖分,因此体内水分偏少,人体会发出特别口渴信号,让多饮水。

第三,多尿,饭后血糖会升高,人体会用两个途径来降低血糖,首选就是胰岛素分解代谢糖类,因为胰岛素怠工,所以人体会依靠排尿来排出糖分,因此尿频也是血糖高的表现。

第四,多困,饭后人体内血糖升高,一时降不下来,但是胰岛素又不充足,不能够把血糖进一步的消耗,也就是虽然吃得多,但是能力用的并不多,会使得人体供氧不足,引起犯困,因此高血糖患者会精神不济,疲惫乏力,导致日渐消瘦。

饭后出现以上四种状况,十之八九血糖过高,我们要及早检查并治疗,防止糖尿病的发生。

饭后当身体出现哪些表现时,应当警惕糖尿病?

“三多一少”是糖尿病的典型症状,如果出现“三多一少”的症状,需要警惕糖尿病的存在!

三多分别是吃得多、喝得多、尿多,一少是体重减少。

1、烦渴、多尿、多饮 由于糖尿,尿渗透压升高,肾小管重吸收水减少,尿量常常增多,小便次数明显增多,多者一日夜可起夜二十余次,夜间多次小便,明显影响睡眠,一日尿总量也明显增多,正常人,一日尿量约1.5L-2L,糖尿病的尿量可达2-3L,由于多尿失水,会出现烦渴,因此喝水的量也明显增多,喝水的量与血糖的高低及尿量多少相关。

2、善饥多食 由于失糖,糖分没有得到充分的应用,且有高血糖刺激胰岛素分泌,刺激食欲,食欲常亢进,且容易出现饥饿感。

3、乏力、体重减少 由于代谢异常,能量利用减少,负氮平衡,蛋白质营养不良,可出现体重减轻,尤其是1型糖尿病更容易出现。

虽然,三多一少是糖尿病的典型症状,但是2型糖尿病也可以没有症状,甚至很多2型糖尿病体型偏胖,因此,定期的血糖监测也是早期发现糖尿病的重要手段。饭后当身体出现哪些表现时,应当警惕糖尿病?

随着社会的经济发展,生活条件越来越好,越来越多人患上一种富贵病即糖尿病。它是由于多种原因导致人体血管里的血糖升高为主的代谢性疾病。当身体出现那4种表现时,应当警惕糖尿病?

首先我们先来了解一下血糖升高是怎么形成的。我们每天进食的食物中都会含有一定的糖分,这些糖分进到人体内时,会被一种叫胰岛素的激素输送到人体各个地方而形成能量

让血管里的血糖增多时会使得胰岛素负担加重,工作压力大,久而久之便会使胰岛素集体罢工即胰岛素抵抗。当胰岛素不工作时血管里的血糖急剧上升,便形成了糖尿病。

上次我们已经了解到了糖尿病是如何形成的,下面我们再讲讲糖尿病的4种症状。喝得多

血管里的血糖升高时会导致血浆的渗透压也随之升高,为刺激中枢神经系统产生口渴感。这道理就像平时我们吃的盐或者糖多了都会容易出现口渴而拼命的想找水喝一样。

吃得多

上诉我们已经提及到了胰岛素运输糖分到身体各个地方去从而产生能量。当胰岛素出现抵抗时,身体的葡萄糖就不能正常的运输到各个地方去产生能量维持身体所需。因此会导致产生饥饿感,一旦感觉到饥饿便会想找东西吃。

小便多

当胰岛素出现抵抗时,会使得机体血糖升高。这时集体便会想尽一切办法把多余的糖分排出体外,这个办法就是跟随尿液排出。因此机体便会下达指令小便次数增加,以求达到排出多余的糖分的目的。

体重轻

随着糖尿病病情的进展,胰岛素继续抵抗。机体各个组织和器官无法正常获得葡萄糖而产生能量。但是为了维持机体所需要的正常能量,只能不断的消耗自身的脂肪来产生能量来维持集体所需。久而久之随着脂肪的消耗增多,人体体重也逐渐下降。

欢迎关注李医生,为你解答医学难题,你的点赞是对我最大的支持。

饭后当身体出现哪些表现时,应当警惕糖尿病?

血糖过高就预示着糖尿病的发生风险,糖尿病在生活当中属于常见病,多发病,很多糖尿病患者在早期并没有意识到糖尿病的发生是因为对糖尿病的认识不全面,有的患者常说糖尿病是“富贵病”,所以觉得不会发生在自己的头上,但是现在随着国民生活水平的提高,基本上家家都奔上了小康,而在餐桌上也是顿顿有肉,菜肴丰盛,而这种物质的过剩,也是糖尿病发生的帮凶。

想必很多的糖尿病患者都知道糖尿病的典型临床表现是“三多一少”,而这三多一少正好是四种临床表现,下面小克就来为大家详细的说一下到底什么才是代表三多一少?

1.喝得多:由于血糖的增高会导致渗透性利尿的现象发生,所以患者会感觉到在生活当中时常会有口渴,想喝水的现象发生。

2.尿的多:饮水量的增加直接就导致了患者排尿量的增加,但是一些糖尿病的患者往往没有意识到自己发生了糖尿病,而是向前列腺增生,前列腺炎的方向去考虑。

3.吃得多:由于外周组织对于体内葡萄糖的利用发生了障碍,所以导致了患者脂肪的分解增多,蛋白质的代谢发生紊乱,所以患者饮食量会有明显的增加,容易饥饿。

4.体重减少:但是吃得多并不意味着体重就会增加,相反,糖尿病的患者由于葡糖糖的利用障碍和蛋白质的合成紊乱,患者的体重是以减轻为特征的。

所以一些早期糖尿病的患者,一定要对以上的症状有所留心,如果你吃死不胖,体重减轻,不要觉得这就是自己的身体特质,而是应该怀疑一下是否是发生了糖尿病。除了以上的三多一少症状之外,糖尿病患者还会有皮肤瘙痒、视力模糊等症状。

以上就是小克的观点,欢迎各位提问和补充,关注小克,了解更多健康知识。

饭后当身体出现哪些表现时,应当警惕糖尿病?

糖尿病是常见的代谢性疾病,由于糖尿病起病隐匿,早期通常无症状,因此定期监测血糖是发现糖尿病的主要手段。据说糖尿病患者在饭后会出现四种症状,是真是假,具体指哪四种症状呢?接下来,医学莘将为您解析。

糖尿病患者确实会出现四种症状,但并非一定会出现在饭后。未得到规范治疗前,糖尿病相关症状可长期存在,但部分患者也可无症状,因此,不能以症状判断是否患有糖尿病,但如果出现了相关症状,应提高警惕,这四种症状包括“多饮、多尿、多食、体重减少”,也被称为“三多一少”,部分患者也可出现烦渴、乏力、皮肤瘙痒、性功能障碍、视力障碍等症状。出现这些症状的根本原因是外周组织对葡萄糖利用障碍,因此可作为糖尿病的筛查线索,同时也是诊断糖尿病的依据之一。在血糖得到合理控制后,这些症状也会逐渐缓解或消失,如果经治疗后这些症状依然存在,说明血糖未达标,应就诊专科医师调整治疗方案,并加强血糖监测。

需要注意的是,“三多一少”虽然是糖尿病的典型症状,但糖尿病患者也可仅出现其中一两项症状。部分患者可仅表现为“体重减少”,但体重下降还可见于甲亢、严重焦虑等疾病,中老年人出现不明原因体重下降时,还应排除肿瘤相关性疾病;部分患者可仅表现为“多尿、多饮”,但这些症状也可见于尿崩症患者。因此,出现相关症状时,应据病情具体分析,不排除同时合并多种疾病的可能。有“三多一少”症状,同时伴随空腹静脉血糖≥7.0mmol/L,或糖负荷后2小时静脉血糖≥11.1mmol/L时应诊断为糖尿病。诊断为糖尿病以后,应根据糖化血红蛋白的高低制定治疗方案,糖化血红蛋白<7%时可先通过控制饮食、增加运动、减轻体重、戒烟限酒等控制血糖,若改变生活方式无效,或糖化血红蛋白≥7%,应启动药物降糖。

综上,糖尿病患者会出现“多饮、多尿、多食、体重减少”这四种症状,但这些症状并非一定会出现在饭后,也不是所有糖尿病患者均会出现相关症状,部分患者可无症状,部分患者可以其中一两项症状为主要表现,建议高危患者,尤其是40岁以上的中老年人,定期监测血糖,以早发现、早干预。感谢大家的阅读!

医学莘期待大家的关注,呈上更多健康知识!

注:本文图片来源网络,若侵及版权,请联系删除。文内容仅作为健康科普,不作为医疗建议或意见,不具备医疗指导条件。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。