为什么有些人会打鼾?

谢悟空邀请!打鼾(就是我们俗称的打呼噜)是指睡眠时上呼吸道气流冲击软腭下缘,腭垂,舌根部等处引起的震动而产生的节律性响声。

鼻部疾病(如:鼻中隔偏曲,鼻息肉,鼻甲肥大等)或扁桃体肥大会导致打鼾;肥胖人上呼吸道脂肪堆积,使上呼吸道变窄容易导致打鼾;甲状腺功能不足,内分泌障碍,颈短粗等也会导致打鼾;长期对呼吸中枢憋气刺激,导致中枢不敏感导致打鼾;上呼吸道肌肉力量减退,也会导致打鼾;血脂高,血液粘稠也容易导致打鼾;上,下颌骨发育不良,畸形等也会导致打鼾。

轻度打鼾只要调整睡眠姿势或体位如:侧卧,垫高或放低枕头等即可止住打鼾,控制饮食结构,不吃煎炸,辛辣刺激性食物,增强体育锻炼。

为什么有些人会打鼾?

有些人晚上睡觉打起呼噜震天响,有时候还中间憋气,憋了一会再开始打,或者干脆把自己憋醒了。其实,这不仅仅是一种打呼噜,中医上叫做鼾病,从西医学角度讲,这就是睡眠呼吸暂停综合征。

那么,什么是睡眠呼吸暂停综合征呢?它的危害又有多大呢?睡眠呼吸暂停综合征:就是睡眠时呼吸停止的睡眠障碍。根据亚太睡眠学会数据统计,我国大约有5000万人在睡眠中发生呼吸暂停,而全球每天有几千人死于睡眠疾病,而这些人几乎都有在睡觉时打呼噜的临床表现,在众多睡眠疾病中,睡眠呼吸暂停对人类健康威胁最大。

- 长期存在睡眠呼吸暂停综合征会引起很多问题,主要表现在:高血压或者血压不易控制,冠心病、各种类型的心律失常、心绞痛,肺心病,糖尿病等内分泌疾病,体重增加,性格改变等;由于睡眠质量差,还会导致白天的注意力不集中,反应减慢,工伤、车祸等增加;同时,长时间缺氧,比一般人更容易发生老年痴呆;憋气时间过长还容易导致猝死等。

睡眠呼吸暂停综合征分为中枢型、阻塞型和混合型,早检查、早治疗是避免和消除睡眠呼吸综合征的有效方法和途径。

- 这里告诉大家,做自我检查也是很方便的,因为监测仪器——多导睡眠呼吸监测仪,体积很小,监测非常方便,只要睡前开机,睡醒后关机就可以了。根据监测的结果,医生就可以分析睡眠结构、呼吸暂停次数、发作时间、持续时间、血氧饱和度情况以及心肺功能等,就可以判断出是哪种睡眠呼吸暂停类型和严重程度,从而选择不同的治疗方法,来提高患者的睡眠质量和健康水平了。

其实,即便检查出患有睡眠呼吸暂停综合征,也不必过于担心,只要保持健康的生活方式,控制饮食,加强运动,不饮酒吸烟等,并改变睡眠姿势,比如说侧卧、高枕卧等就可以了。

- 中医在这方面是很有特色的,针对不同的病人,会采取不同方式。根据体质将病人分为痰湿内盛型、痰热内扰型和气滞血瘀型,然后再进行相应的治疗。

总之,对待打鼾,既不要过于“放松警惕”,也没必要整日“忧心忡忡”,只要保持良好的心态,改变各种不良的生活方式,积极治疗,相信很快就会有所改善的。

为什么有些人会打鼾?

打鼾的人会不会更容易引起心梗、脑卒中和痴呆?

打鼾绝大部分是人在睡眠时会发生短暂或一过性的现象。它形成的原因是在人入睡之后,身体各个地方的肌肉、包括舌咽部的肌肉同样也会变的松弛,就会出现舌根后坠,尤其是体态肥胖、软腭松弛、有鼻息肉等呼吸时咽喉部会变得狭窄,造成气道的开口以及气道的上段出现短暂的塌陷以及闭塞,引起气流通过时的声音就会变成轻微的、高调、响亮的鼾声。

短暂或偶尔发生轻微的鼾声往与与白天过分劳累、休息不足等有关。要关注的是打鼾伴憋气,称为睡眠呼吸暂停综合征,这必须引起高度重视。长期打鼾者或是打鼾严重的人往往都伴有睡眠呼吸暂停综合征,在睡眠的全过程中出现呼吸暂停,憋气时由于没有氧气吸入,血氧饱和度随憋气时间长短不停在降低血中氧气降低,轻则白天头昏沉、疲乏、哈欠不停、嗜睡、静坐着一会就睡着了、记忆力下降。重则加速脑细胞死亡、脑功能明显减退、因为脑细胞对缺氧的耐受性极差,终断供血供氧只要7-10秒钟脑细胞功能即消失,因此一晚反复处于脑缺氧状态下,脑细胞的死亡比没有睡眠呼吸暂停综合症的人进展得更快,这些人与同龄人相比脑萎缩明显来得早,发展得严重。

睡眠呼吸暂停是指在连续7h睡眠中发生30次以上的呼吸暂停,每次气流中止10秒钟以上。这种情况完全可以先在家自测:手机上下载个录音软件,记录一夜,第二天复听,就可以初步评估。附合此诊断的可以去“睡眠呼吸暂停综合征”的门诊做一次仪器检测,同时可以考虑一万多元的小型床头𣘗可放的小型呼吸器,效果甚好,有人刚开始不习惯戴惯了离都离不开。第二天精神饱满毫无倦意,更重要防止脑功能过早衰老、防止心梗、脑卒中和猝死。手术治疗效果不确定,现在渐淡出治疗手段的选择。当然对肥胖患者来说减肥十分重要。

高达98%睡眠呼吸暂停症病人会打鼾,通常还合并有高血压、心肌梗塞、心肌缺氧、中风等并发症。虽然打鼾不未必就有呼吸暂停症,但若是睡觉时会打鼾,且即使睡足了时间还是很累,就有可能潜藏严重的健康问题。白天感觉疲劳、困倦、没精神、晨起头痛、迟钝,以及记忆力、注意力、判断力和警觉力下降,甚至出现抑郁。至于念一下会不会誘发痴呆还不能完全肯定,但痴呆患者大多有脑萎缩。但对脑功能的影响肯定很大。

2019.7.18

为什么有些人会打鼾?

打鼾,是睡眠呼吸暂停综合征的一个主要临床表现,是由于咽部通道变窄而导致气流通过时发出声音。它不仅影响他人休息,更重要的是它还可能与呼吸系统疾病、心脑血管疾病有关,对身体健康有很大的不良影响。

那么,睡觉打鼾,是怎么回事?

一、肥胖:肥胖是生活中很常见的一种会导致打呼噜的原因,这是因为在肥胖人群的脖子部位会堆积很多脂肪,在这些脂肪的挤压之下就会让呼吸道变得狭窄,这样在气体通过呼吸道的时候就会出现旋转而发出呼噜声。

二、睡姿:有些人在白天时候检查气道并没有异常,但是在睡觉的时候会因为气道周围肌肉张力降低,而且仰卧这种睡觉姿势很容易让舌根后坠,这些原因都会导致器官狭窄,当气流的通过受到影响,自然也就会导致呼噜声出现。

三、疾病:一些疾病也会导致打呼噜的情况发生,比如鼻部疾病、咽喉部疾病以及先天性解剖畸形等等,比如有鼻中隔偏曲、鼻息肉、慢性鼻炎以及扁桃体肥大、舌体肥大以及下颌骨后缩等等,这些都会影响呼吸,会导致晚上睡觉打呼噜的情况发生。

四、遗传:打呼噜具有一定的遗传性,这就是为何一个家族当中有一个人打呼噜,会发现其他人也会出现打呼噜的现象。

五、年龄:三十五岁以上的男性以及更年期的女性更加容易出现打呼噜的现象,这种情况跟老年肥胖、肌肉功能的退化等等都有一定联系,虽然说儿童以及青少年也会出现打呼噜的现象,但是相比比例较低。

六、不良生活习惯:喝酒或者服用安眠性药物也会抑制呼吸,会导致打呼噜情况发生,严重的甚至还会诱发睡眠呼吸暂停,此外吸烟会导致上呼吸道炎症以及水肿情况出现,因此戒烟也可以降低打呼噜这种情况的出现概率。

其次,睡觉时总是打鼾,怎么办?

1、枕头选择:枕头太高了很容易就打呼噜,低了也会打呼噜,所以呢枕头不可过低过高,这样才有利于气道的畅通。当然枕头不能太硬了,太硬的枕头枕着头回不舒服,最好软一点的。

2、睡前喝蜂蜜、橄榄油:蜂蜜和橄榄油都有滋润喉咙的功效,使呼吸道畅通无阻,蜂蜜两勺即可,橄榄油也可以直接喝,但是不能喝太多。

3、睡前不要吸烟、喝酒:吸烟、饮酒会使血压升高,肌肉松弛,而且在抵抗力低下的时候吸烟会造成咽喉部发炎、肿胀,会堵住呼吸道,不利于呼吸,这样很容易会打呼噜了。

4、加强锻炼:体重超标的人一般都会打呼噜,肥胖将导致软腭低垂、雍垂、舌根肥大,鼻息肉也多发,所以来说锻炼减肥是治疗打呼噜的不错选择。

5、生活习惯:良好的生活习惯可以减轻打鼾,平时少吃或不吃辣、刺激性食物,睡前在室内的床下放一盆水或者是洒水以保持湿度,如果有条件可以使用加湿器最好了。

6、侧身睡觉:肥胖造成的软腭低垂、雍垂、舌根肥大,鼻息肉也多这些症状都导致仰卧时睡觉呼吸通道的堵塞,这样肯定会打呼噜了,所以要避免仰卧位,尽量侧着身子睡觉。

7、及时就医:如果严重打呼噜甚至会憋气、呼吸暂停、梦游和白天没有精力困乏,建议去看医生,因为严重打呼噜可能会造成心血管和呼吸系统疾病。

点击页面下方【了解更多】可查看更多医师解答或免费向医师提问

关注“家庭医生在线”头条号,更多健康问答轻松看~~~

为什么有些人会打鼾?

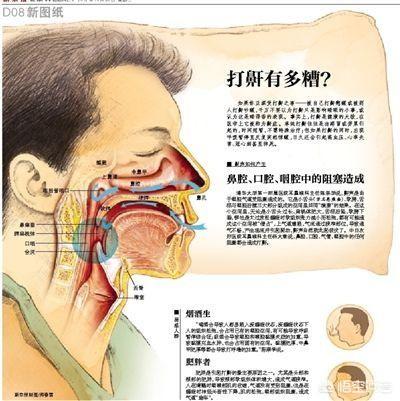

根据医学研究得知,人们想发出声音都得通过口、鼻、咽中各种肌肉的活动,当气流通过口、鼻、咽各种肌肉形成的形状各异的腔隙才能发出声音。

人在说话的时候就是靠着气流通过喉部声带中间的腔隙发声,在由唇、舌、颊、颚部的肌肉搭配形成各种形状的空腔,使得声音在通过时能发出不同的声母和韵母,才可以组成语言。

人在睡眠中唇、舌、颊、颚部肌肉不可能随意搭配形成各种空腔了,但始终留出一个大的通道——嗓子(咽部),如果这个通道变窄了、变成缝隙了,那么气流通过时就会发出声音来,这就是打鼾。所以胖人、咽喉部肌肉松弛的人、嗓子发炎的人最容易打鼾。

为什么有些人会打鼾?

睡眠时打鼾是普遍现象,鼾声是睡眠期间上呼吸道气流冲击,黏膜边缘和黏膜表面分泌物,引起振动发出的声音。鼾声响度在60分贝以下是正常现象,鼾声响度超过60分贝,影响到同室人的休息称为鼾症。

单纯性的鼾症不引起明显的缺氧,或者呼吸暂停症状,重型的伴有不同程度的缺氧呼吸暂停,这种打鼾就是一种疾病了。临床上我们称为睡眠呼吸暂停低通气综合征,由于睡眠质量差,大脑长期缺氧晨起头痛血压升高,白天嗜睡、困倦、乏力、精神不集中、记忆力减退,部分重症患者甚至出现,性功能减退和性格的改变严重的影响生活和工作。长期的缺氧增加心脑血管意外的风险,所以大家不要认为这种人睡的香 ,其实是一种病态建议他及早就医干预。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。