修仙养神的、爱做木匠的,明朝为何多是“不务正业”的皇帝?

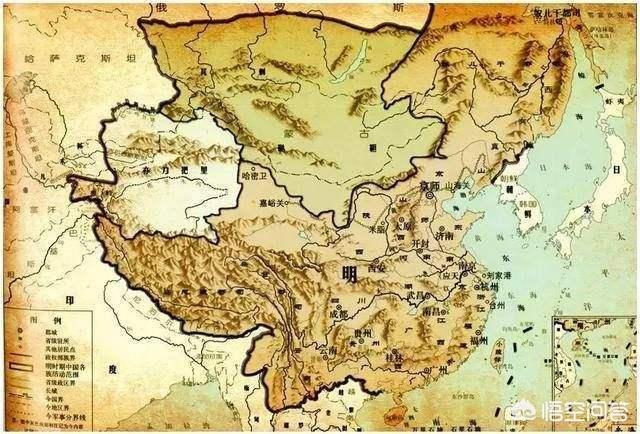

大明朝享国300年,一共出了16位皇帝,并不是都不务正业,有两个皇帝勤勤恳恳,兢兢业业,一个是开国皇帝朱元璋励精图治,完成了从乞丐到皇帝的神话,另个一是明成祖朱棣,东征西伐,灭蒙古北元,南征越南,郑家七下西洋,成为一代雄主。

不可否认,中国历朝历代都有不务正业的皇帝,否则就不会朝代更迭了,例如唐玄宗开小差玩一会,安史之乱就来了;周幽王烽火戏诸侯,埋葬了自己。类似这样误国误民的不误正义的皇帝还有:“书画双绝”的宋徽宗,“千古词帝”李煜,“和尚皇帝”梁武帝萧衍,“蹴鞠皇帝” 唐僖宗,“旅游皇帝”隋炀帝等。这些项目以现在的眼光来看,不乏是健康的爱好,但是你是皇帝,不能因为这些爱好不理朝政。那些误国误民的“酒色皇帝”就更多了,每个朝代几乎都有,数不胜数,就不一一列举了,这是皇帝的通病。

各朝代顶多出一个两个这样的皇帝,向明朝这样多的不务正业皇帝,在历史上也是少见的。明朝不务正业的皇帝,具有“蟋蟀皇帝”之称的明宣宗朱瞻基。天启皇帝朱由校,痴迷于木匠,为了专心做好木匠活,把大权交给太监魏忠贤手里。明宪宗朱见深,迷恋房中术,热心于修炼丹药。明武宗朱厚照沉迷于后宫,玩豹子,更喜欢游玩射猎,作为一国之君,竟然玩自当将军的游戏,封自己为威武大将军。嘉靖皇帝朱厚熜二十多年避居西苑,想要修道成仙。他们十几年,甚至几十年没上朝。这些荒唐的皇帝,都有几个特点,不理朝政就等于全面放权了,自己不干预朝政,重用能人,能够让手下人相互制衡。

明朝为什么有这么多不误正义的皇帝呢?

明朝科举制度完善,明朝科举制度和文官制度发展完善,特别科举制度极大地改善了用人制度,打破了皇亲贵族和世族的垄断。部分下层读书人能通过科举进入上层社会,施展才华,真能做到了““朝为田舍郎,暮登天子堂””。这些人进入朝廷后,能够各司其职,按部就班。

明朝皇亲贵族允许科举入官,在这里还的多说一句,朱元璋吸取唐朝亡于节度使,宋朝军事实力衰落于藩镇的教训,规定各地王爷不能从事任何社会职业,只能在固定领地活动,为了防止亲王们串通,还规定亲王不能相见,这就是著名的“二王不想见”。大量养尊处优,教育资源良好的皇亲贵族子弟,不能通过科举入仕,反倒保证了科举制度的公正、公平性。

官僚制度非常成熟,帝国政权是由这些优秀的士大夫阶层来支持,明朝的内阁制度代替了宰相制度,他们权力相互制衡,不仅消除了宰相专权的弊端,更能充分发挥了理政的职能,类似于今天西方君主内阁制。首辅大臣相当于总理,皇帝不干预具体事务,这种体制到了后期更加成熟了,皇帝成了虚有实名的代名词。在皇帝不上朝的情况下,国家照样运行。

明朝早期实行了严酷的文字案件,残酷刑法,以及东厂特务制度,特别是朱元璋时期,大量的诛九族事件,使皇权威望达到了顶峰。皇帝是绝对的中心,即使皇帝几十年上朝,事事也得经过皇帝同意,否则谁也不敢做主。谁也不敢反皇帝,皇帝反倒无所事事,特别是治国能力平庸的皇帝,只能通过个人爱好打发时间,宣泄下心中情绪。

明朝这种内阁制度,其实就是西方内阁制度的雏形,明朝出现了这么多,不务正业,不靠谱的皇帝,竟然享国近300年,不得不说这种制度在当时还是有其优越性的!

修仙养神的、爱做木匠的,明朝为何多是“不务正业”的皇帝?

明朝的皇帝很奇葩,有只知玩乐的正德皇帝,专门炼丹修道的嘉靖皇帝,恣意声色的隆庆皇帝,躲在深宫死活不见大臣二十八年的万历皇帝,寻欢作乐身先死的泰昌皇帝,专门做木匠活的天启皇帝,这些皇帝之所以不务正业,其实与朱元璋有很大的关系。

朝建立之初,朱元璋为了给子孙后代谋福利,出台了两份永保朱家江山不变色的政治遗产。一份是《皇明祖训》,这是保护大明王朝的看家法宝。告诫子孙后代该如何做皇帝,如何管理好这个国家。一份是用制度强化家族特权。规定亲王府每年有五万石禄米,亲王子为郡王的,每年也有一万石禄米。还规定藩王的地位仅次于皇帝,大臣无论位置多高,也都要对亲王行拜礼。

朱元璋的两份政治遗产,造就了他的子孙后代不学无术、浪荡嬉戏、游戏人生的颓废生活,因为他们知道,自己不努力照样过着荣华富贵的生活,如此纸醉金迷的糜烂气息诱导出他们任性追求奇葩的行为。即使当了皇帝,根本没有治理国家的才能和责任心,当遭遇强势的文臣集体和宦官集体时,他们只能选择逃避或者举手投降。大明朝以朱元璋勤苦治国开始,到崇祯的呕心沥血上吊自杀收尾,中间这些奇葩皇帝们的所作所为早已把帝国精力耗尽,朱元璋抱着护犊子的心态来庇佑子孙,没想到却害了他们。

修仙养神的、爱做木匠的,明朝为何多是“不务正业”的皇帝?

因为皇帝觉得“大明不值得。”

在明朝当个皇帝挺无奈也挺无聊的。

看《万历十五年》就能发现,皇帝从小就被按一个模板塑造,皇帝爱书法,对不起,字写出来能看就行,皇帝爱玩, 不行,玩物丧志啊陛下。皇帝晚上喝个小酒,这还了得,这不是往昏君路上走吗?

按照文官集团的想象,皇帝应该是一个勤政爱民、明辨忠奸、道德超然的神像,你不过是这个国家最高权力的象征,其他的都交给我们这些文官来做就行了。

任何皇帝试图超越这个藩篱,都会受到文官集团的堵截。

最厉害的就是正德皇帝,他处处跟文官集团作对,他要给自己封官为将军,他要御驾亲征,他要微服私访,文官集团拦截失败,幸亏他早早死掉了,这就给文官集团敲响了警钟,如果有机会一定要给皇帝讲述这个反面教材。

所以一个皇帝在深宫之中就是按照模板来塑造,但皇帝也是人,他发现自己虽然看起来权力很大,但要干点事处处掣肘,动不动就有文官上书批评,遇见两个海瑞这样的,还敢给自己骂一顿。

自己说起来也很重要,但是少了自己还一点事没有,内阁会把应该他做的事情都做了。

于是皇帝作为一个人,就会消极怠工,个别性子不好的,会养宦官给这些文官作对。

实在无聊的,就躲在后宫不出来,开发自己的业余爱好。

大明不值得,人间不值得。

锦翼系悟空问答签约作者

修仙养神的、爱做木匠的,明朝为何多是“不务正业”的皇帝?

从反面说,明朝的皇帝之所以有人修仙养神,做木匠还仍保证大权在握,说明明朝很特别。明朝的体制是明太祖朱元璋创立的。他是非常专制的皇帝,为了明朝长远打算,他对体制建设尤其下大力气,为了体制建设,他不惜大杀特杀。他废除了丞相职务,设立了内阁制度,还设立了东厂负责监督臣民,加强中央集权。一系列措施使得皇帝不需要用心具体事务,明朝的运行就算皇帝不管不问也能正常。所以,皇帝也闲着,就会有人发挥爱好和专长,于是不务正业的皇帝就多了。

修仙养神的、爱做木匠的,明朝为何多是“不务正业”的皇帝?

皇帝九五至尊,是天下权利最大的人,偏偏权利这东西,自己不抓紧,别人就会想要抢,于是皇帝也是天下最累的人。偏偏有的皇帝不愿累着自己,于是便开始放飞自我,有的爱画画,有的爱学道,有的还成了劳动人民,成了木匠,“皇帝”反而成了兼职。按理说国家有这样的皇帝哪怕一位就该亡国了,然而有这样的一个朝代连出了几位“荒唐”皇帝却坚持了几百年,这就是大明。

那么为什么大明出了这么多荒唐皇帝呢?小编认为这与明朝的宦官专权有莫大的关系!有明一代,每一个不务正业的皇帝几乎都有一个著名太监陪伴着。比如明朝著名“贪玩”皇帝明武宗,他宠幸的大太监名唤刘瑾,也是明史上最有名的太监之一。刘瑾少年入宫,凭借好用的头脑,学会一身钻营功夫,得到大太监李广赏识推荐入东宫侍奉当时还是太子得朱厚照。这货倾心尽力讨太子欢心,不久成为太子心腹内臣。太子继位后,刘瑾连连升迁,很快当上了司礼太监。

武宗也是个不省心的主,为了自己能有时间玩,居然批准刘瑾代皇帝批答天下奏章。对外他把贪淫乐的明武宗哄入豹房,并且炮制罪名,把敢于上书弹劾他的朝臣一网打尽。朝廷的一切决断由他独揽,成了无名有实的“立皇帝”;对内,他对皇帝隐瞒朝政,营造天下升平的假象。于是武宗从此专心玩乐,更加不务正业了。

又如,明朝阉海第一枭淫,著名太监魏忠贤。魏忠贤本名李进忠,不过他和忠是在是没有关系。李进忠本是一市井恶少,目不识丁,唯一有用的技能就是拍马绝技,入宫不久,得太监王安提拔,又与皇孙奶娘客氏打得火热,地位和权势与日俱进。

明熹宗朱由校即位后,借助客氏是皇帝奶娘的身份,魏忠贤开始揽权干政。他首先恩将仇报除掉恩公王安,后又逼走魏朝。他杖杀朝臣,大兴冤狱,捕杀东林党,私植党羽,自称“九千岁”,为历代阉官专权乱国的最高峰。于是他献春药怂恿皇帝淫逸,甚至对皇帝说:“宫内的事情您做主,宫外的事有老奴呢”。于是明熹宗更加信任魏忠贤,更加专心做自己的木匠皇帝了。

一个人的失职离不开另一个人的纵容,可以说明朝皇帝不务正业,与太监的欺骗与纵容是分不开的。您对这个回答还满意吗?

修仙养神的、爱做木匠的,明朝为何多是“不务正业”的皇帝?

遗传?...

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。