如何评价老子和道德经?

《道德经》是一部被过度解读,但又被大众忽略的一部经典,道德经成书较早,文字有些拗口,有些地方晦涩难懂,再加上儒家思想统治中国历史年代久远,人们大多是只闻其名,但对内容了解非常少。大众传播度是非常低的。与国内这种状况相反《道德经》是除《圣经》外,被翻译成为外国文字种类最多的一部文化名著。

说他过分解读,是因为中国自从董仲舒提出独尊儒术后,儒家思想统治牢靠而且广泛,人们的思想受儒家思想影响很大,在接触非儒家观点时,常常也用儒家思想体系去解读。有些受儒家思想影响极深的人,为了加强儒家思想的统治,甚至会故意把有些东西向儒家思想靠拢。而普通民众对古文的理解能力有限,自我理解的观点很难形成,往往只能是人云亦云,所以《道德经》里很多东西都变了味。这是我说《道德经》被过分解读的原因。

举个例子;《道德经》里最为人们熟知的一句话【上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。】按现在传统解释为最好的品德像水一样,泽被万物而不争名利。这个解释并不符合道家“无为”的精神,道家讲究的是不要主动的去人为干涉,顺其自然,即无为而治,而泽被万物则是积极主动地去影响事物发展规律,使他向我们认为好的一面发展,强调的还是人治,不符合道家尊重自然的精神。【善】解释为善举,水善利万物而不争中的【不争】解释为不争名利,这句话就变成了“人要有所作为,但不争名利,”这是纯粹的儒家和释迦思想,与道家的无为而无所不为正好相反。

这里的善不是善行善举,是适合的、最好的意思,利万物不是有利于万物,而是因势利导,顺应万物的意思,这里的不争不是不争名夺利,而是不做任何努力去改变。就是不抗争的意思。整个句子可以理解为,最好的处事方法是像水一样,善于适应各种环境,遇圆则圆、遇方则方,顺其自然,不做任何努力去改变,这才是道家思想的核心——因为“无为”而达到“无所不为的”终极目的。

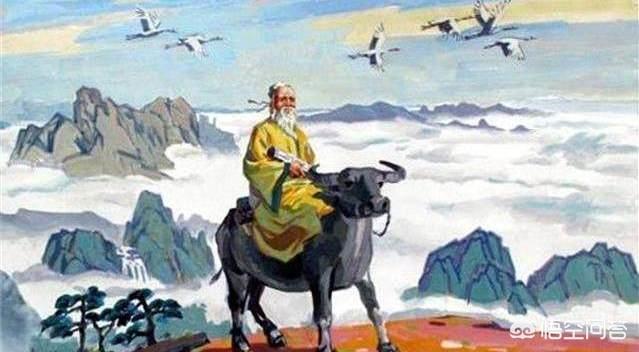

《道德经》是汉武帝以前影响颇深的一部经典,特别是汉代早期,文景之治就是典型黄老学说的成果,人们经过战国末期和楚汉争霸的战争混乱,急需要休养生息。于是文景时期采取了较为宽松的纵民政策,国家尽最大可能减少行政干预,让百姓能够在最宽松的状态下,以最适合的的方式去发展,以发挥最大的生产潜力。汉代人们对《道德经》是相当推崇的,马王堆汉墓就出土过帛书《道德经》。人们死后都要用道德经陪葬,可见当时人们对这部经学的重视程度。老子乃世界文化名人,世界百位历史名人之一,可见其思想对现代的影响。老子崇尚“无为”,主张顺其自然,合乎天理,否定有神论。是当时较为先进的思想之一。经过儒学大行于世,老子的思想被弱化了,但随着人们思想的逐步多元化,挣脱儒家思想的束缚后,回归自然,崇尚天理循环的思想逐步回归,人们开始意识到老子思想的伟大,国外因为本身思想就比较开放,所以对老子的思想比我们国人接受的更快,这也是老子在国外影响比我们国内更大的原因之一。随着人们对自然规律强加干涉所引起的问题日益严重,加之人们的思想更加开放,老子的思想将重新影响我们,甚至影响世界。老子告诉我们,自然规律不可违背,事实证明,任何企图战胜自然规律,改变自然规律都是徒劳的,甚至会自食恶果。如今我们正在面临这样的问题,而且正急于寻求解决方法,那么老子的思想毕将会回归。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。