铁面无私包青天,为官清廉受拥戴,包公是如何走向神坛的?

包青天,生于公元999年5月28日,卒于公元1062年7月3日。好久没有见过出生年月与死亡年月这么完整的历史人物了,由此也能窥探得出来,整个北宋时期对于包青天的器重。包青天,字希仁,从整体来说,他还对得起自己的这个字。

包青天,有一处疏漏包青天在二十八岁的时候,进士及第,开启了官宦生涯。

包青天在去世前一年的时候,担任枢密副使,开启了人生最后一段路。

年轻时候的包拯是很有孝心的,一度被外人所称赞。要知道,古代可能不会重视你的思想、能力,但是一定会重视你的孝心。一个连父母都不孝顺的人,很难指望他去忠心自己的国家。宋仁宗天圣五年,因父母年迈,包拯辞官回乡。到后来担任监和州税,父母又不愿意让包拯离开,包拯继续辞职。直到几年后,父母陆续死掉了,包拯才外出当官。

面对包拯这一系列作为,朝廷没有说什么,都记在了小本本上。

庆历元年,包拯先后当上了端州知府和殿中丞,在担任殿中丞的时候,包拯表现出自己的第一个优秀素养:廉洁。之前的官员,总会想尽一切办法多搜刮一些砚台送给上级官员,可是包拯一台砚台都没有送,卸任时只有几本书籍。

好了,包拯即将迎来人生的最高峰,在千年之后,包拯的这一段历史被无数半吊子导演拍成了番外:包拯担任开封府尹。

在担任开封府尹这一段时间里,包拯为人清廉刚强,不畏权贵,处理了很多大案要案。如果事情止步于此,包拯的人生的确是完美的,可偏偏出了意外。

嘉佑六年,包拯由原先的三司使调遣到礼部侍郎,包拯推辞不受。看起来很简单对不对?但事情还没有完结:张方平担任三司使,包拯弹劾使其免官;宋祁接替张方平担任三司使,包拯弹劾宋祁使其免官。数日后,包拯以枢密直学士暂代三司使,无人弹劾包拯。

没错,这就是事实在揭开这段事实前,还有句话要说:包青天,经常会被称之为包拯。但两者间的联系又不大,因为我查遍整个宋朝与包青天同时代的人物,包拯只有无数不多的几位,还都是小官,不足为道。只不过,民间一直把包拯和包青天混为一谈,咱们就姑且不再辨析了。

包拯为人仗义执言,又颇为廉洁,不畏百官,不畏权贵,是当时一等一的好官。

好话说完了,该说说坏话了:上一章节最后一个段落中,有关于三司使的争夺。后代欧阳修说:包青天这是自己喜欢这个职位,只不过不好意思明说,只能通过不正当竞争手段获得。对此,我只能说:欧阳修说的对。

结合历史分析来看,包拯一生足以对得起:天下、君臣、百姓、父母、妻儿。尽管包拯也有自己的人生缺陷,但夺权是为了最终的正义,我认为没什么不妥。

嘉祐七年,包拯逝世,终年六十四岁。

历史对他的评价不吝字词,几乎把对他的赞美之情一股脑的写了出来,但这些都是他应得的。

铁面无私包青天,为官清廉受拥戴,包公是如何走向神坛的?

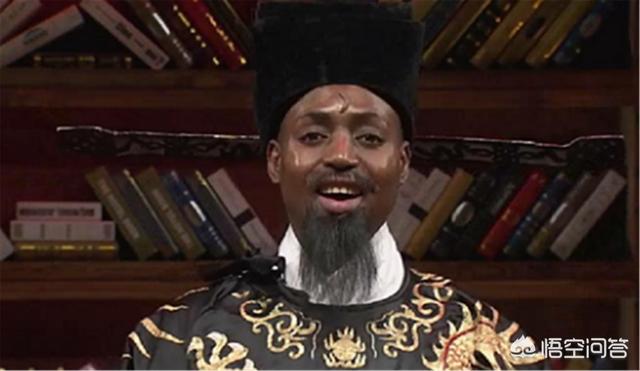

戏曲舞台上的包拯是个大黑脸,黑色一般表示刚正,那包拯到底长得是什么样子呢。包拯包青天就是一张官员名片,他带来的人气是历史官场上无人能比的。包拯是老百姓的庇护神,说到底他是一个能够秉公执法的好法官,所以包拯成了正义的化身。以至于后来老百姓把他供奉到庙阁之中,他俨然成为了神,他也就是神,包拯的影响力一直影响到今天。

公元999年,包拯出生于安徽,他的出生和普通的人出生没有什么两样,更没有神仙再世的异象。他的家庭条件不错,所以包拯从小受到良好的教育,29 岁中进士,后任建昌县(江西永修)知县。包拯记住古训:父母在,不远游。他嫌江西太远,于是辞官回家陪父母,直到二老去世,守孝三年。

包拯与范仲淹,王安石,司马光,苏轼都有交集,范仲淹主政开封府时,34岁的包拯还是个待业人员。他不想离开家乡,后在乡亲的劝说下,到扬州天长(今安徽)做知县,开启了他波澜壮阔的人生之路。包拯身材矮小,但长得却是眉清目秀,是一个十足的白面书生。看来包拯与舞台上的自己差距很大。

我们知道的包拯是断案如神的,但在史料上记载的政绩并不是断案。42岁时包拯任大理寺丞、知端州,成了今广东肇庆的父母官。爱好书法的人都知道,端砚是非常有名的,这也是文人雅士喜欢的器物。之前的官员都会就地取材,拿这些宝贝去贿赂朝廷官员。包拯新官上任三把火,坚决杜绝行贿之风,使端砚生产正常化,他在端州为官三年,硬是没要一块端砚。

正因为这一举动,包拯得到了仁宗皇帝的赏识,45岁的他被任命为监察御史,相当于现在的纪检委。看来仁宗还是很有眼光的,包拯是适得其位。接下来包拯做了一系列的工作,对北宋政权的内政外交,提出了批评和改良意见,打击贩卖私盐, 坚决反对北宋以进贡示好西夏,出使契丹,让北宋重新找回自信。后来包拯弹劾陈州京西路转运司,揭露其罪行,这就是戏曲《陈州放粮》的起源。

包拯是一个无党派人士,他既抨击范仲淹庆历新政的人事改革弊端,又不同保守派同流合污,庆历新政流产后,包拯却建议皇帝继续重用范仲淹选拔的人才。可见包拯就是包拯,秉性耿直,不入派系,不结朋党。嘉祐6年(1061年),包拯任枢密副使,他曾任天章阁待制和龙图阁直学士,因此后人有称包拯为“包待制”和“包龙图‘’,民间称他为‘’包青天‘’。

包拯廉洁公正,刚正不阿,不依附权贵,依法办事,铁面无私。正因为他不站队,只以社稷江山为己任,因此很多人都怕他。他之所以有如此高的名望,主要有如下几个方面的原因。

1、孝顺,包拯生于公元999年,28岁时中进士 ,任为大理评事、建昌县知县。后父母过世,包拯守孝满三年,还不想远离家乡。

2、工作失误,由于包拯推荐官员失误被问责,被贬到池州。直到1056年,才升为刑部郎中,同年被任权知开封府。

3、外交才能,包拯代表北宋出使辽,大获成功,为北宋赢回了面子。

4、刚正不阿,包拯弹劾陈州京西路转运司。当然民间还有流传陈世美的故事。

5、嘉祐四真的称谓,宋仁宗嘉祐时期:富弼为宰相,欧阳修为翰林学士,包拯为御史中丞,胡瑗为太学侍讲,四人在各自领域都是翘首,有士大夫评价称:富公真宰相,欧阳真翰林学士,包老真中丞,胡公真先生。

6、有原则,这是包拯流芳千古的根本原因,包拯不拉帮结派。维护了国家利益。

国家利益高于一切,正因为包拯做到了这一点,1062年病倒在工作岗位上后离世。所以他一步步走向了事业的巅峰,也因为他不畏权势,能为民做主,所以老百姓把他当作神。

铁面无私包青天,为官清廉受拥戴,包公是如何走向神坛的?

一,断案铁面无私,不畏权贵

二,为官清廉守法,一心爱民

三,从政不询私情,严于律己

四,为民正法减赋,注重实干

包弹之说,指的是他弹劾宰相,弹劾皇亲国戚,总之没有他不敢的。

历史上的包拯本身就非常受人民群众的拥戴,不然也不会叫他包青天。

自古以来,都是昏官,贪官纵横朝野,人民饱受欺压,所以更加期盼有一个不畏强权的清官为他们做主。这也就是为什么小说,戏曲,影视作品都能看到以包拯事迹为题材的艺术作品。

这些作品本身有一定艺术效果,难免夸大,甚至神化,这种文化传播使得包拯形象有了很广泛的群众基础。

这种神化了的形象更符合人们的心理期望。

铁面无私包青天,为官清廉受拥戴,包公是如何走向神坛的?

包拯廉洁公正、立朝刚毅,不附权贵,铁面无私,且英明决断,敢于替百姓申不平,故有“包青天”及“包公”之名,京师有“关节不到,有阎罗包老”之语。后世将他奉为神明崇拜,认为他是文曲星转世,由于民间传其黑面形象,亦被称为“包青天”。

铁面无私包青天,为官清廉受拥戴,包公是如何走向神坛的?

现在在出个,包大人吧,铁面无私,来个包大的榜样

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。