为什么周分封天下,保八百年基业;而汉分封却有七国乱,晋分封有八王乱?

这个问题比较简单,主要是观念问题。

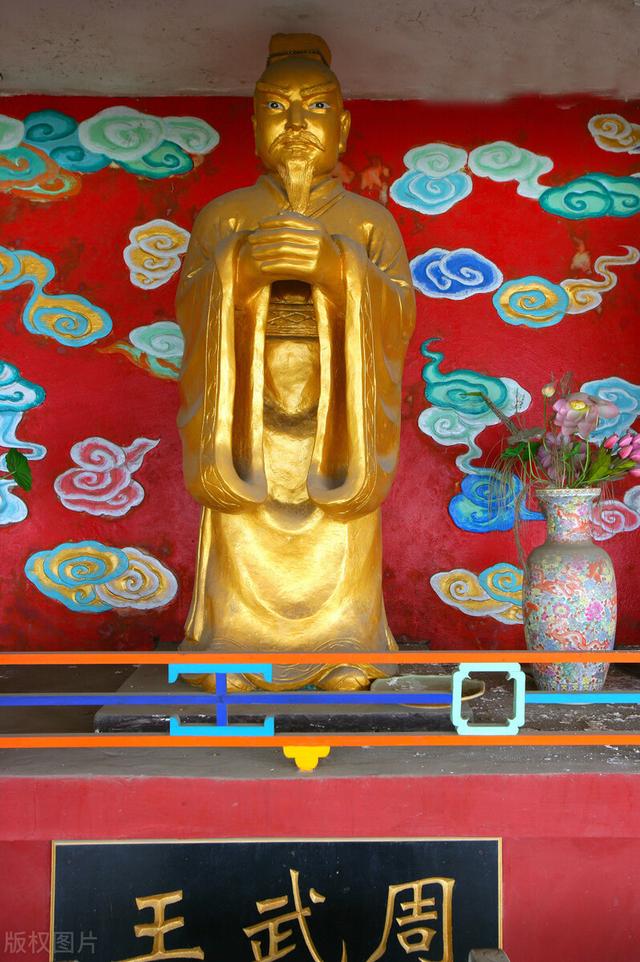

周武王和姜子牙靠着偷袭的方式打败了商朝,这里需要强调的是打败商朝而不是灭之。商部落依旧很强大也很繁华,哪怕后来被分拆之后的商的后代“宋”在春秋时期也是一个大诸侯国,后来才慢慢败落。

周武王灭商之后一时找不到理由,就有了代天伐之的说法,也就是说不是周要伐商,是天要伐商。同时周武王自己也不敢称帝,只称王,商朝的天子是称帝的,比如纣王称帝辛。

周王室通过分封功臣,子弟,还有其他部族的方式获得天下的统治权,再往后周王室统治失策,引发"彘之乱"。当时周厉王姬胡想将山林湖泽改由天子直接控制,不准国人进入谋生,以此增加财政收入。

引发当时的国人不满,周厉王不想着疏通,而是用强压的方式,也就是不准议论,当时的国人只好道路以目。怨气在聚集。

终于有一天这种怨气爆发了,他们手持棍棒、农具,围攻王宫,要杀周厉王。周厉王想调兵镇压,结果军队的人说我们也是国人,国人怎么可以去镇压国人,周厉王就带着自己的亲信跑了。

在大臣周定公、召穆公的调解下,这次"彘之乱"就平息了。

天子都跑了,谁来主持大局,最后出现中国历史上一段独特的现象“共和”。也就是由大臣一起商量决定。

你想想看如果放在后世王朝,早就有野心家跳出来要夺这个皇位了,此时这帮大臣没有一个人有这样的想法。周厉王死后,他们拥有周厉王的儿子周宣王为天子。

周宣王上位之后没有成为傀儡,他一直握有实权,不像后世如汉献帝等手中无权成摆设。

所以在周朝前期,天子之位是牢不可破的,无人敢挑战天子。

再后来就三晋分家,由大臣分了国君之地,能成为诸侯,这使得整个观念都发生变化。传递一种信号,那就是臣子可以夺权,周王室也承认这种行为。

这就是为什么司马光在《资治通鉴》中会将三晋分家列在开端,这是人心观念的突破性的变化,也就是人开始不安份,秩序乱了,野心开始出现了。

接着齐国就出问题了,田氏取代了姜氏,虽然齐还是齐,主人已经换了。

只要有一个成功的案例,别人就会效仿,这也就是庄子所说的彼窃钩者诛,窃国者为诸侯。实际说的就是上面说的的二个例子。

接着秩序更乱,秦灭周,刘邦灭楚给人提供一种观念:实力和武力是决定一切。这样野心家就辈出了,每一个有实力的人都想试一试。

汉分七国之乱很多人认为是汉景帝激进削藩引发了,这是一个原因,但更深层的原因另有。

汉家天下本来是由刘邦的嫡长子刘盈一脉继承。那帮诛杀吕后一族的西汉功臣怕刘盈的子嗣长大后报复,干脆一不做二不休,将姓吕和吕后有血统关系的全杀了。刘盈的四个儿子也被他们说成不是刘盈的儿子,全杀了。

最后他们是通过推荐投票的方式决定让汉文帝上位。请注意这里决定谁当皇帝是由大臣推荐。

汉文帝上位之后,有人就劝汉文帝早立太子,但是汉文帝却说不一定由我儿子来当,可以由吴王等贤人来当,就不立太子。

为什么不立太子?

因为汉文帝的皇位在当时的观念看来得的不正的,不是正常的继位。如果定太子就是告诉所有人接下去就由汉文帝一脉继承了,汉文帝怕有人不服天下会乱。最后在大臣的极力劝戒之下才定汉景帝为太子。

汉景帝继位等于破坏了大臣推举制度,开启父子相继。本来这些诸侯王都有机会,结果变成没了机会。

你猜他们心中会怎么想?

汉景帝当然也明白这其中的味道,他才会激进的削藩,因为只有这样,他的皇帝位才能坐得正。他内心是虚的,所以当诸侯王打着“诛晁错以清君侧”的旗号,汉景帝就真的将晁错杀了,不是他昏头了,而是心虚,想以此来平息。

这就是七王之乱的根本原因。

最终汉景帝赢了,父死子继的制度重新确立,西汉后来的皇帝实际是汉文帝一脉,汉武帝被立为太子就没有这么纠结,也不需要大臣劝立了。

所以七王之乱实际上是一种皇位的争夺。大臣推荐制度还是继承制的争斗选择才是真正的原因。

西晋时期的八王之乱和这个是有本质区别,八王之乱纯粹野心家的争斗。

为什么周分封天下,保八百年基业;而汉分封却有七国乱,晋分封有八王乱?

所谓时移事易,自周以降,至于秦汉,已800多年,传至魏晋,则有1200多年。周朝初建时的社会发展水平与秦汉时代、魏晋时代全然不同,政策施行的土壤——国土面积、人口数量、社会经济发展水平、人文思想发展水平等,都产生了很大的变化,自然所取得的效果就完全不一样了。

武王伐殷,流血漂杵,史载有17万商王朝在东夷战争中俘虏的奴隶士兵阵前倒戈,将商王朝为数不多的精锐部队冲击溃散,商王朝因此一朝被灭,商纣王登鹿台自焚而死,周武王姬发开国。

西周是典型的封建制度,基于家庭伦理关系的宗法制与分封制互为表里,在家庭里以宗法制度管理家族事务,有官员曰“宗正”负责记录整理;在国家政治制度,则就是封土建国,拱卫京畿,有官员曰“诸侯”负责保境安民。周王朝制定了公、候、伯、子、男五等爵位,按照与周王室正脉关系的疏远程度分别予以分封,并在礼乐制度上加以区分。于是,宗法制与礼乐制就形成了周王朝的封建等级制度的基础。

周王朝赖以维持宗法统治的根基,除了制度上的设计外,还有军事实力、经济实力的保驾护航。西周初年,周王室直接管控的土地,包括关中周源,还有以洛阳为中心的黄河中下游地区,包括了山西、河南、河北、湖北、山东等地,在当时都处于人口密集、经济发达的地区,直接控制的人口有80多万人,周王室直接控制的军队有14个师。周制,100乘为一师,配车兵10,步卒20,合3000人,因此,周王室可直接调用的军队人数在70000-80000人之间。

周王朝分封国家71诸侯,同姓者40。当时全国人口共500万余,每个诸侯的平均人口数量,少者数千,多者数万,周王朝拥有足够雄厚的实力碾压全国不服中央调遣的诸侯。各个诸侯之藩就国,地广人稀,本来就没有多少势力可言,还必须仰靠着周王室的威慑才能压服当地民众服从自己的管理,所以在西周的武、成、康三朝,大约40年间,是西周历史上的黄金时期,也是分封制的黄金时期,国家稳定,各个诸侯不断在开疆拓土,王朝的领土面积和势力范围不断在扩大,史载“成康之治”。

周昭王时不一样了,志大才疏,在宗法制度下,作为嫡长子,他顺利继承王位,想有番作为,于是征伐南方的楚蛮(是一个蛮族),前后三次,损兵折将,甚至周昭王也在征伐的过程中丧命,史载“南巡不返”。周王室百战百胜的神话破产,威信大失。此时鲁国发生了小宗弑杀大宗的恶劣事件,作为共主的周王朝应当主持公道,征召各国出师鲁国,匡扶礼法。然而周王室听之任之,于是,周王朝治下的各个诸侯国,开始自行其是,恃强凌弱,开始了春秋战国时代的预演。

到了西周末年,经过200多年的和平发展,西周的人口已经上升到了2000万人,周王室直接控制的人口也有增长,达到120万人,军队人数也有增加。然而此时的情况已经不比周朝初年了,此时的齐国、楚国、晋国都已经成长为人口过百万的大国了,尤其是楚国,野心勃勃,将周王朝分封在汉水流域的用来监视楚国的众多姬姓诸侯国都给吞并了,已然成了一个庞然大物。此时的周王朝已经没有绝对的实力碾压全国了,只能作为一个实力最大的诸侯之一,成为诸侯之长。这个时候,周王朝的礼乐制度没有了军事、经济实力的支撑,已经处于崩溃的边缘了。这时出现了一个周幽王,来了个“烽火戏诸侯”,大失人心,结果被犬戎族攻破国都。周幽王死难,周平王东迁,西周结束,东周开始。

东周开始后,周王朝的礼乐制度基本就已形同虚设了,虽然齐桓公以尊王攘夷的口号团结了中原一带的诸侯国,击败了蛮族对中原地区的野蛮摧残,保住了华夏文明,也顺利成为了春秋首霸。

孔子曰:

微管仲 吾其被发左衽矣。管仲是齐桓公任命的相国。

此后的中原诸侯各国,已经彻底失控了,处于大争之世,人人皆有争心,周天子已经成为了一个橡皮图章,在天下还没有决出有能力一统天下的霸主之前,作为一个名义上的共主存在。这个阶段从公元前770年到公元前256年,一直延续了500多年。最后的周天子的封地,只有洛阳附近的几个村子,人口3万,比一个小诸侯国,尚且不如。

可见,失去军事、经济实力碾压状态下的分封制度,犹如镜中花、水中月,看似美好,实则未必。周王朝真正能依靠分封制管控天下的时间,只有“成康之治”的40年,还有“宣王中兴”的40年而已,其余时间,周王朝已经力不从心。

非不欲也,实不能也。

社会经济的发展,人口的增加,社会管理制度的进步,加上王朝处于大争之世时的思想文化的大爆发,华夏迎来了一次黄金发展时期。站在周王朝的立场上,“礼崩乐坏”,“人心不古”,原有的宗法制、分封制已经失去了设置目的,成了一纸空文。

秦汉时期,传统的分封制经过春秋战国的洗礼,已经走了样儿了,秦汉盛行军功制,分为20等爵位。刘邦在剿除异姓王后,规定:非刘姓不王。刘邦的亲族,大肆分封。这也是王朝初建时,封建统治者一般会采取的办法。王朝初建,一般都没有强大的宗族作为依靠,只要依靠血缘关系的分封,短时间内建立起统治实力。

刘邦分封的几个诸侯国,占据了国土的大多数,天下州郡54个,诸侯国分封用掉了37,汉朝中央政府只占据了15个州郡,这样就给了不法之徒的吴王、楚王等可乘之机,最终酿成了“七国之乱”。

至于晋朝的八王之乱,则是鉴于曹魏时期司马氏篡权,而地方藩王无力举兵勤王,天下轻而易举被取代的教训,而大封宗族,且都给了相当的兵权,可谓是上马治军,下马治民,都成了独立王国。在晋武帝司马炎时期,尚能威压,到了他的儿子司马衷继位,司马家的各个王爷,看不上这个白痴皇帝,纷纷都有取而代之的打算,于是酿成了延续16年的“八王之乱”,把中原刚刚恢复过来的一点元气给打没了,直接造成了后来的“五胡乱华”。

所以,分封制之所以能够成功,还是有赖于中央拥有碾压的实力,分封的诸侯才能帮助天子镇守边疆;如果中央没有足够的实力,诸侯们跃跃欲试,自然国家难安。

中央与地方的博弈冲突,经过几千年来的封建制度的演化,一直都有反复,有秦汉时期的“质子制度”,后来唐朝的“节度使制度”,再后来宋代的“弱干强枝”,到了明代的“藩王守边”,一直发展到清朝的“流官制度”,藩王只有虚名,没有实封,只成了一个名誉性质的称号。分封制在清代,成为了绝唱,地方上督抚权责分开,避免集权。国家也因此少有皇族内乱,国祚绵长。

分封作为一种社会管理制度,有其利也有其弊,其间的制度设计尤为重要。现代信息时代,经济发展水平也远超以往,开疆拓土的原始阶段已经过去,民主共和成为主流,分封制已经没有了存在的土壤,在某些君主立宪国家也仅为名誉称号,作为一种历史的惯性存在,已经没有了当初设计者的初衷了。

为什么周分封天下,保八百年基业;而汉分封却有七国乱,晋分封有八王乱?

周朝分封天下!

它真的不是“分蛋糕”,而是继续开拓疆土,努力奋斗,周朝是华夏文明“披荆斩棘”的拓展时期!

这个时候,东南西北地方都非常落后!人烟稀少,周朝的分封制表面上是功臣们成为诸侯王,事实上等同于特殊的“流放”,只不过这种流放有一层王者的“光环”而已!

为什么周武王要封姜子牙为齐王,而让周公辅政?这个就是一种明升暗降,表面上姜子牙成为一个“王”,事实上是让他带着王冠自觉自愿地被流放三千里!要知道,周朝的时候,除了朝歌和西岐这些中原地区,稍微有点文化之外,其它地方都是非常落后的地区!

姜子牙这样的人,去齐国不是去享福,而是去“披荆斩棘”,开疆拓土,一切重新再来!

为什么是一切重来?

估计齐国落后到连一栋漂漂亮亮的房子都没有!姜子牙去齐国,这个地方原来没有“国”,“齐国”仅仅是一个名词,一个蓝图,一个“空中楼阁”,是周武王的一个封号而已!

说白了!就是空头支票,齐国疆土的“大小多少”,百姓的户数!都是未知数,这个得看你姜子牙自己的本事。

表面上看,姜子牙是去当王,事实上是让他替周武王当开路先锋,胜利了,齐国是你的,失败了跟周朝一点关系都没有。

因为姜子牙自己确实有点本事,所以才在齐国这块地方打出一片领土来了!

但是,他的后代不行了,就被下面的人搞掉了,所以齐国又分为“姜齐”和“田齐”两个时期,可见,周朝的诸侯王风险很大!

表面上是封王,事实上是带兵去征服各地的“土民”,让他们归降周天子!把落后的部落逐步的驯服,也就是让他们缴税,服从周朝的管理和教化。

总之,周代的诸侯王要面对全新的环境:语言不通、文字不同、部落冲突、经济落后、开创城市、设立集市。

这些事情,没有一件是诸侯王可以轻松快速的完成!他们必须付出几代人的辛苦和努力!

所以,周代初期出现了几百年太平盛世,而后共有八百年基业。

汉代的分封不同于周代的分封!起码语言文字是相同的,百姓已经开化,城市已经形成,有了治理诸侯国的基础,管理相对容易,也就是说诸侯国内部矛盾越来越少,自然就想着“称王称霸”汉代建立不到60年,就出现了七国之乱!

晋朝建立不过30年,就出现了八王之乱!

这个就是汉朝和晋朝的分封制的后果,它们是建立在文明开化的基础上,这个时候的诸侯王不是去开拓进取和“披荆斩棘”,创建一个崭新的封国。

而是,这些个诸侯国本来就存在,仅仅是换了王侯而已!他们是去分蛋糕的,是替刘邦和司马家族管理天下的!

简单说!汉晋时代的诸侯王,不需要几代人的努力,就可以把暂时的混乱秩序恢复过来!

毕竟他们有了文明的基础,一开始当王就是存在共同的文字!道路交通都是现成的,老百姓都已经被教化,原始部落越来越少,大部分都是普通老百姓,管理起来也越来越方便。

还是那句话,前人栽树,后人乘凉,周朝分封不是“分蛋糕”,而是把周朝的蛋糕做大,汉晋的分封,其实就是如何分享胜利果实!

刘邦是“非刘姓不封王”,晋朝是给司马家族封王,而且是有兵有权的分封!所以才出现了七国之乱和八王之乱!

一起走近历史与现实,欢迎热心评论和关注!@龚柳辉

为什么周分封天下,保八百年基业;而汉分封却有七国乱,晋分封有八王乱?

民情基础不同。

西周的民情基础,与西汉和西晋完全不同。所以,封建制或分封制,在西周能走通;而在西汉和西晋却走不通。

托克维尔在《论美国的民主》中说:就美国对民主共和制度的维护而言,法制比自然环境更好,而民情比法制的贡献更大。

对这句话简单概括,就是:民情大于法制、法制大于自然环境。

那什么才是民情?

托克维尔说:“这个词被我理解为一个民族的整个道德和精神面貌”。但是,他并不想具体描述美国的民情,而只是“考察其中有助于维护政治制度的几项”。

而所谓一种整体道德和精神面貌,实际上就是一种社会意识。

但仅仅一种叫做“民情”的社会意识,能够撑起美国的民主共和制度吗?而且,它的作用还要比法制、比自然环境更大?

实际上,托克维尔仅说“有助于”,即必要条件,而非充分条件。在逻辑上,托克维尔的论述没问题。

社会存在决定社会意识。所以,托克维尔所谓的民情也是一种社会存在的决定。

概念就是思考的拐棍。用得顺手、就用;用得不顺手、就扔。长了可以削短、短了可以接长。所以,我们可以把社会存在和社会意识融合起来,用民情基础这个概念来解释政治制度的成功与失败。

所谓民情基础,就是是社会上人与人的生产生活形态和关系模式以及由此形成的社会意识。

有了这个拐棍,我们就可以弄清楚分封制在西周、西汉以及西晋的不同命运了。

“封土建国”的封建制或分封制,其之所以成功,首先是要有民情基础。

西周具备这个民情基础,所以分封制在西周能成立,确保了两周八百年国祚。

而西汉则完全不具备这个民情基础。甚至,西汉连一点儿具备的可能都没有。

西晋有一定的民情基础。但没法跟三代以及西周比,所以扛不住内部和外部的各种冲击。

西周封建制,最大的民情基础就是族群形态。

春秋以前,由于生产力水平低下,所以人们只能以宗族为基本生产生活单位。每一个人,都生活在宗族之中。

我非要特立独行,然后离群索居,过鬼谷子的隐士生活,这个可以吗?

不可以。

因为我的主观意志不重要,物质基础才重要。一旦离群索居,不仅要独自面对毒蛇猛兽和异族敌人,还要独自应付生产生活的生存任务。

而这在当时是不可能做到的事情。

于是,放逐才会成为最严厉的惩罚手段。

《尚书•今古文注疏》:诛,责遣之,非杀也。“责遣之”,简单说就是:你给我滚、我们不跟你一起生活了。

所以,谁在族内干了坏事、引发众怒,大家不用动手杀他,让他滚就行。自己人杀他,多费劲;交给虎豹豺狼,多省事?

一个人不能离开宗族。因为一旦离开,就会遭遇比死还可怕的事情。被虎豹豺狼吃掉、被自然环境饿死,还可能被其他部落抓了当奴隶,这个残酷指数,要比现在的刑罚高太多。

一个人不行,甚至一个小家庭、一个小支族,也不能自力更生。要生存,就必须与大宗族生活在一起。因为人多才能力量大,也才能面对自然的凶险和竞争的凶险。

而所谓的族群,实际就是宗族。大家族和小家族、大宗和小宗共同生活在一起,也就形成了族群。一个有一个的族群,既自立更生有彼此联系,构成了西周社会的族群形态。

三家分晋以前,晋国的顶级宗族智氏,围绕未来家族掌门人的问题发生了激烈争执。大族长智宣子,认为儿子智瑶适合做智氏家族的掌门人。但宗族长老智果,认为智宣子的另一个儿子智宵,比智瑶更合适。

家族族长和家族长老,说不到一起去。于是,“智果别族于太史为辅氏”。

简单说,就是分家了。智果带着自己的这一支小宗,另立门户。于是,智果这一支不再承担智氏宗族的义务,当然也不再享受智氏宗族的权利。所以,韩赵魏三家灭智的时候,辅氏,也就是智果这一支,得以幸免。

可见,春秋以前的贵族君子,就是一种宗族形态。智宣子是智氏宗族的大族长,他家是正支嫡系。而智果一家,则是智氏宗族的旁支别属。但只要不闹翻,大家还是要生活在一起的。

当时,住在城里的统治者,称君子,是贵族;住在城外的被统治者,称野人,也就是平民。

贵族君子,是一种宗族形态。那么,作为被统治者的野人和平民呢?

野人和平民,也是宗族形态。原因还是人多力量大。

这一点,你都不用往古代看,看美国的西进运动就行了。《我们的孩子》作者普特南指出:美国人崇尚个人主义,崇拜西部牛仔和孤胆英雄,但事实上,美国人的祖先在拓荒西部的时候,恰是一个车队一个车队过去的,大家互相照应才行。

美国西进运动,开始于18世纪末。即便是这个时候,大家也必须组成集体才能直面生活险恶。所以,也就别说几千年前的中国古代了。

一个人当隐士不行,一个小家庭自给自足不行,甚至一个小支家族别族另过也非常费劲。要生存下来或要生活得更好,大家必须集凝聚为大家族、大宗族。因为除了面对毒蛇猛兽的自然凶险,还要面对异族敌人的竞争凶险。

那么,组织成一个多大的宗族才合适?

这个几乎没有上限。

最大一级是朝代,比如周朝,周天子以当时的整个天下为宗族;次一级是诸侯,姜子牙跑到齐国当齐侯,齐侯则以整个齐国为宗族;再次一级是大夫,晋国顶级宗族智氏,至少能占晋国六分之一的股份。

而周朝、齐国以及智氏,实际已经发展成为一种想象的宗族共同体。除了真正的本家宗族,肯定还包括被统治者的平民和野人的宗族,以及姻亲、依附或联盟而来的其他宗族。但在当时,这些宗族,也就算做自家人了。

至于统治者的贵族宗族,最底线也要养得起一个军事单位,也就是宗族要有族兵。有了这个体量,才能跟别人争夺统治权。聂政刺韩傀中,这个韩傀一家,就是这种体量。“傀又韩君之季父也,宗族盛,兵卫设,臣使人刺之,终莫能就”。“宗族盛,兵卫设”,才有资格去争夺统治权。

至于被统治者的平民宗族,最底线也要组织出一个生产单位,也就是能集体开荒。这才能保证族人活下来。

族群形态,是西周封建制的最大民情基础。

以此为基础,周天子才能封侯建国。而且,封侯建国也是成本最低的统治模式。周天子不用自己出兵打仗,就能把统治影响拓展到东海之滨。这相当于在今天的陕西省讲了一个故事,然后今天的山东人民集体跪服了。

那分封建国是主动设计的结果吗?

这种统治模式的成本足够低、效益足够大,所以周天子分封建国了。这么想就是倒因为果。真实的逻辑链条是:先有了族群形态,再有了族群形态上的抽象关系想象,即宗法制;最后才会有分封制或封建制。

而这种抽象关系的想象,就是宗法制。

宗法制,相当于西周的“法制”。这个“法制”,不仅定义了天子、三公、诸侯以及士庶人等排序主体,而且规范了彼此之间的排序关系。

“礼乐征伐自天子出”,就是最大“法制”、最大的政治。

但是,后来礼崩乐坏了。初级崩塌,诸侯做大,于是礼乐征伐自诸侯出;再度崩塌,大夫做大,于是礼乐征伐自大夫出。所以,“春秋之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数”。

《春秋》就是诸侯们的一部血泪史。

为什么会出现这种情况?

封建制,可以类比今天漂亮国的联邦制。漂亮国的立国之本,是三权分立。但这个立国之本的表述不够全面,还要再加上一句:主权在州。因为宪法规定“未明文列出的权力归州政府”。所以,封建制的逻辑,一定是越往基层则权力越大、力量也越大。而一旦没有普遍尊奉的“法制”,那以下犯上就是必然逻辑。

而在人少地多的无限疆域背景下,诸侯肯定能够做大,而诸侯做大就要挑战天子。同理,大夫也肯定能够做大,而大夫做大就能挑战诸侯。

而这就是社会存在的力量。

最初,姜子牙分封齐国的时候,也就一个营丘(后改为临淄)。但是,姜氏宗族在齐国煮盐垦田,几代人下来便富甲一方、带甲数万。这时候,周天子的千里王畿,还怎么跟齐国比?

既然是这样,那么春秋时期的齐桓公还搞什么尊王攘夷,直接灭了周天子然后创立新齐朝,这多爽?

时机还不成熟:一个是实力还不允许、一个是宗法制也不允许。当时“法制”的力量还很强大。那么,宗法制能强大到什么程度?

天子、三公(一般是顶级诸侯)、诸侯、(卿)大夫、士、庶人,这是当时的主要政治主体。这些个主体,都不是个人而是集体,具体就是宗族。诸侯做大反天子、大夫做大反诸侯,那士庶人能不能做大,去反大夫呢?

要挑战秩序需要一定的体量。士庶人的体量,明显不够。君子宗族的底线,必须得有一个军事单位;平民宗族的底线,必须得有一个生产单位。而士庶人,真心不具备了。

但是,难道就一个也没有吗?

那也未必。公元531年,就发生了一起士反大夫的政治事件。

南蒯的父亲南遗,是鲁国大夫季氏的家臣,排位在大夫的下一级,即士。季氏大夫新建了费城,并让家臣南遗出任费城长官,即费邑宰。

随后,大夫季氏换了掌门人,即季平子;而家臣南遗一家也换了掌门人,即南蒯。然后,嫌隙就出现了。季平子看不上南蒯、南蒯也看不上季平子,这相当于大夫跟家臣出了矛盾。

于是,南蒯就策划叛乱了。他找到鲁昭公的儿子公子慭说:我负责搞定季氏,把他家的钱和土地都归还给鲁国公室,条件是让我占据费城、做鲁国大夫。

但是,这事没搞成。季平子出兵平定了南蒯叛乱。可见,士这一级的力量,还是太小了。

而除了力量太小,还因为宗法制不允许。

南蒯作乱未成,于是逃往齐国。一次南蒯与齐景公饮酒,齐景公突然对南蒯说:叛徒。南蒯急忙辩解说:我是想帮鲁国公室夺回权力,你怎么能说我是叛徒呢?而大夫韩皙立即开怼说:“家臣而欲张公室,罪莫大焉”。

礼乐征伐自天子出,这是当时“法制”。而“家臣而欲张公室,罪莫大焉”,这也是当时“法制”。

而“法制”的背后,还是一个民情基础,即:主人的主人不是我的主人。效忠是有等级的,士庶人这一等级,只能向大夫一级效忠,不能跳过大夫效忠诸侯。同理,大夫这一等级,也只能向诸侯一级效忠,不能跳过诸侯效忠周天子。

所以,春秋五霸,不仅没必要去掀周天子的桌子,因为人少地多,可拓展的地方有得是,而且也不想去掀周天子的桌子,因为“法制”还在,宗法制对自己也有好处。

而最大的可能,还是因为这些人被自家大夫搞得焦头烂额,根本没精力去折腾周天子。

如果照这么发展下去,诸侯们肯定会被大夫杀个精光,至少也会集体沦为有名无实的“周天子”。那么,到了春秋末期到战国,诸侯为什么越来越强?

一个重要原因是民情基础发生了变化,同时也导致礼崩乐坏更为彻底。也就是说,民情基础瓦解、“法制”想象破败。

司马光的《资治通鉴》,为什么要以三家分晋为开端?即:初命晋大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯。

诸侯不讲政治,于是礼乐征伐自诸侯出;大夫也不讲政治,于是礼乐征伐自大夫出。但是,三家分晋则是周天子也不讲政治了。你周威烈王可是天子啊?怎么能任命晋国的三家大夫为诸侯?同时,大夫的效忠对象是诸侯,晋国的三家大夫怎么能够直接效忠周天子?

在司马光看来,自“初命晋大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯”开始,西周以来的“法制”,即宗法制,已被破坏殆尽。

但,最大的基础是民情。在法制被破坏之前,民情这个基础发生了深刻变化。三代以来,是族群形态。而这个深刻变化,恰是族群形态瓦解了。

一个原因是生产力的推动。

牛耕和铁制农具的使用,让一夫一妻的小家庭能够脱离宗族或家族独立生存。简单描述就是:我扶着犁、赶着耕牛,就能种地收粮;我媳妇在家织布做饭,就能过好日子。而这时候,我又凭啥非要给宗族的大夫君子们交一份“赋税”、尽一份义务。

一个原因是诸侯们的推动。

大夫做大,就要反对诸侯。所以,各国诸侯最想干的事情,就是削弱大夫。不削弱大夫,哪天被砍了脑袋,都不知道。于是,国君与士庶人结成联盟了。你们不是要逃离大夫的井田、自己开荒种地吗?这个没问题,我这个诸侯赋予你们权利,但你们要给我交税。到这个时候,诸侯与大夫的力量对比,也就发生变化了。

所以,到了战国时代,诸侯越来越强,逐渐成为七大战国。而大夫呢?全被李悝、吴起和商鞅这些人的变法给变残废了。

但是,在这个时候,历史的发展出了分岔,形成了两种模式:

一是秦国模式:秦王直接任命代理官僚组织平民发展生产,然后富国强兵。而为了让平民积极加入自己这个联盟、忠于自己这个秦王,秦国实施了两个必杀技:一个是重用游士、组建代理官僚。虽然商鞅变法禁游士,但秦国主要用游士。这一点,你看秦国的历任丞相就行了。而商鞅自己实际也是游士。一个是授民以爵、邀请平民参与政治生活。这个手段也被汉朝使用了。这个爵位可是国君封的、皇帝封的,跟宗族、贵族没一毛钱关系。

二是楚国模式:春申君这些个楚国贵族去组织平民发展生产,然后富家却不强国。平民的确可以自力更生,一家一户或一个个小家族拥有了各种小确幸。但那只是遮蔽了大背景的小确幸。要想富、先修路,除了修路,还得修渠引水。这些个公共事业,谁来做?即便是开荒种地,大家一起干也比个人单干更有效率。于是,春申君这些人就担负起了组织群众、发展公共事业的功能。先开垦一块地,再准备好耕牛农具,甚至茅草屋都给建好,然后“发广告”、招揽流民百姓:大家都来我这儿种地吧,啥啥都有,你们拎包入住,以后每年交租就行,而且不用担心别人欺负你们,咱们有春申君罩着。

而这两种模式,也就导致了两种截然不同的命运,即秦一六国而楚国被灭。最后的结果是秦国模式获胜。中国历史也就进入到了秦国路径。百代皆行秦政法,而除了秦法秦制,还有秦的民情基础,即编户齐民的小家庭。

既然已经发展到了秦国路径,那么宗法分封的逻辑也就全然讲不通了。

汉初搞分封,那是逼不得已。因为韩信、彭越、英布这些人,不需要刘邦封,人家本来就是。

楚汉争霸,实际上是秦国模式对楚国模式的再一次胜利。而楚汉争霸之后的汉初平异姓诸侯王之战,则是另一次统一战争。除了统一,还是秦国路径在强势发展。

历史的前进是有冗余的,绝不会干干净净、利利索索。所以,刘邦又搞了分封,试图以同姓诸侯王取代异姓诸侯王。

但是,民情的基础已经变了。

西汉皇帝不可能再允许诸侯做大。所谓七王之乱,首先不是七王想要造反,而是汉景帝要削藩。简单说,就是要取消分封制、普行郡县制。

秦始皇要郡县天下,其他六国不答应,所以要搞统一战争,即秦灭六国。同理,汉景帝要郡县天下,同姓诸侯王也不答应,所以也要搞统一战争,即平七王之乱。

因此,七王之乱不是七王想造反,而是汉景帝要搞七王。

民情基础是编户齐民,皇帝和代理官僚直接管平民就行了。那还要诸侯王干啥?留着他们在中间赚差价,皇帝和朝廷不仅没法赚钱,而且也没法治理国家。

那晋朝的八王之乱呢?

这就要往前追溯了,最底线也要追溯到汉武帝。汉武帝为了对匈奴作战,于是各种杀富济国。记住:汉武帝不是杀富济贫,而是杀富济国,把富人的钱收上来给国家,然后用来开疆拓土、打匈奴。

那么,谁是富人?

诸侯王、列侯、商人,当然也包括大官僚,这些都是富人。随即,这些人就被汉武帝吊打一遍。于是,大汉帝国普遍赤贫了。富人没了,穷人未必会受益,很可能大家一起都变成穷人。

但接下来的问题是:谁来组织民间社会?

即便是现代官僚制也承担不起组织民间社会的功能。古代皇权不下县,民间社会只能在一个大的政治框架和文化氛围中自组织。

于是,豪族出现了。豪族相当于春申君、信陵君这些人,开垦荒地、修渠引水,同时还会准备耕牛和农具,然后招揽流民组织生产。

这又是一个民情基础的变化。皇帝和郡县官僚是上层建筑,而底层基础是豪族组织民间社会。

汉末乱世就是地方豪族支持下的军事代理人战争。军事代理人捏着枪杆子,地方豪族们捏着钱袋子。最后,打出了三个军事代理人,即魏蜀吴。三国归晋,实际上是吴蜀归魏。因为晋魏属于一系。

问题是代魏的这个西晋,会是一个什么民情基础?西晋的民情基础,跟东汉一样,甚至比东汉更为深刻,简单概括就是豪族当道。而司马炎大封司马王,也主要是在回应这个民情基础。

一是郡守县令等代理官僚,控制不住地方豪族,甚至反被地方豪族控制。捏着枪杆子的军事代理人都不行,就别说捏着一道任命书的代理官僚了。

二是郡守县令等代理官僚,本就是豪族士大夫,官僚就是豪族、豪族就是官僚。这种情况,在东汉已经如此。魏代汉、晋代魏,都是和平禅让。所以前朝的问题都是本朝的问题。

因此,司马晋要坐稳江山,只能靠自家兄弟盯住豪族,于是大封司马王。

但是,民情大于法制、法制大于自然环境。民情基础已经是豪族组织社会了。所以,无论是大封司马王的新“法制”,还是任命代理官僚的旧“法制”,统统不好使。

司马晋,一直是个弱势王朝。西晋的皇帝,不是不想一逞秦皇汉武之雄风,而是没有资本去逞。

石崇王恺比富中,这个王恺是晋武帝司马炎的舅父。然后,外甥皇帝和外戚舅父一起跟石崇斗富,结果却一起败北。

这件事说明两个问题:一个是大臣能比皇帝还富;一个是大臣敢跟皇帝比富。皇帝的舅舅,能怎样?大臣也敢跟他比一比。皇帝背后站台,又怎样?大臣照样不惯着。

如果不理解这层引申含义,我们可以想一想:李斯能有跟秦始皇比富的资本吗?秦始皇修一个阿房宫,李斯也修一个。公孙弘能有跟汉武帝比富的胆量吗?汉武帝建个上林苑,公孙弘建个更大的。李斯和公孙弘,不仅不能而且不敢。那为什么西晋的这个石崇,他敢?因为西晋皇帝在豪族士大夫眼里,也就那么回事。

既然皇帝在豪族眼里,也就是那么回事,那在司马王的眼里呢?皇帝当然也就是那么回事了。

如果此时的西晋能出一个高祖刘邦的狠角色,再开展一次统一战争,把司马王集体打服,这个或许也行。那出个景帝刘启呢?景帝刘启不行。因为西晋八王可比西汉七王邪乎多了,而西晋朝廷也完全没法跟西汉朝廷相提并论。

西晋已经具备了一定的分封基础。因为贵族组织基层社会,豪族也组织基层社会。但是,这个基础太过薄弱,完全没法跟西周比。

首先,西周贵族在本源上是军事贵族,而西晋豪族在本源上是经济贵族或政治贵族。他们有经济实力,也有一定的政治权力,甚至还可以有自己的武装力量。但是,这个武装力量不仅比不过朝廷,也比不过朝廷册封的司马王。

其次,宗法制的效忠逻辑只能在西周讲得通,却没法在西晋讲通。西晋和汉末实际是同一种民情基础。曹操挟天子以令诸侯了,然后豪族士大夫们立即向曹操投降。原因是能效忠天子就不会效忠诸侯。

所以,西晋的分封制是薄弱的。地方上的司马王要做大做强,不是去拓展疆域、自力更生,而是想着怎么去控制皇帝。一旦控制了皇帝,也就控制了朝堂,然后自己就会升级为西晋的顶级诸侯。当董卓也行、当曹操也可以,发展好了,自己当皇帝也未必不行。

所以,司马王一定会向着八王之乱的方向发展,因为各地的司马王一定要抢夺中央政权。所以,司马王们只能死命搞内部竞争。

而同时期,另一种民情基础却挺进中原了。这就是胡人的部落形态。部落是一种集生产、生活与军事的组织单位。这就是西周族群形态的原始版本。

部落的组织模式未必能够吊打豪族的组织模式。但是,被八王之乱这么一折腾,豪族还能有啥力量?于是,五胡乱华而衣冠南渡。

这个南渡的衣冠,就是豪族。豪族们带着本家宗族和依附部曲,整乡、整县甚至整郡地向南方迁徙。这就是豪族的力量。所以,东晋和南朝才会设置那么多侨州郡县。

但是,无论南朝怎么折腾,都无法打败北朝。

因为北朝又从贵族诸侯向郡县天下又发展了一遍。西魏宇文泰融合周礼和鲜卑的部落制搞了一场复周礼,把军事贵族给恢复了。这就是关陇贵族。

同时,官僚制也没废,军事贵族又被注入进了官僚制。而在基层社会又把关中胡汉民众混编进府兵。这种混搭创新,堪称逆天神操作。

因为西魏、北周到隋唐一系,把秦国模式给恢复了:皇帝放手发展军事贵族,军事贵族积极组织府兵,府兵完成对基层社会整合;但从皇帝到军事贵族再到平民的权力运行,却都在官僚制这个框架之中。而隋唐就是在这种民情基础上发展出来的大帝国。

所以,西周能行封建而长葆国祚,是因为民情基础的支持。但历史是向前发展的。一旦这个民情基础被瓦解掉,西周封建制也只能破产。

既然这个民情基础已经瓦解了,俺么西汉和西晋也就无法再搞封建了。无论是封异姓王还是同姓王,也无论是封刘姓王还是司马王,最后的结局都不会太好。

为什么周分封天下,保八百年基业;而汉分封却有七国乱,晋分封有八王乱?

历史上搞分封制,出现了很多的大问题。比如汉朝搞分封制,没过多久就出现了“七国之乱”;晋朝搞分封制,也只传到第二代,就出现了“八王之乱”。明代的藩王制度,虽然严格说不算分封制,但是在第二代的时候,也出现了“靖难之役”这样的灾难。

可见,分封制确实并不是一个好东西。历史上哪个皇帝只要想搞,所造成的后果,都是比较严重的。

不过,要说分封制会造成很大麻烦,可是为什么周朝搞分封制,不但没有出现大麻烦,整个周朝的江山,还延续了800年,并且是历史上所有朝代中,寿命最长的。这究竟是怎么回事呢?

一、制度保障。周朝的分封制,是有制度作为保障的。这个制度就是周礼。

周礼规定了整个社会各阶层的等级制度,要求每一个社会成员,都应该自觉遵守这种等级制度。

有人可能会说,这种等级制度,明显是对人的一种束缚,难道当时的人有那么傻吗?他们为什么一定要遵守这种等级制度呢?

其实不是那时候的人有多傻,而是他们当时也觉得这种等级制度,对于他们来说是一件好事。这其中有许多非常微妙的权力平衡关系,让这种等级制度不需要依靠太大的武力,就可以维系起来。为什么这么说呢?

比如周朝的周天子,他是居于金字塔最高层的。但是这个周天子,是和后世的皇帝不一样的,他只是一种象征,相当于现在英国君主立宪制国家的那种皇室。周天子本身是没有很大权力的,他的衣食住行,也需要各个诸侯国对他进行供奉。要是没有诸侯国的供奉,说不定他们就会衣食无着。这就是一种微妙的权力平衡关系。

诸侯国虽然受周天子关注,但他们是实际的掌权者。所以,他内心不存在不满。诸侯国里的那些卿大夫,他们都是诸侯的亲戚,他们自己也都掌控了权力,还是比较独立的权力,所以他们也不会有太多对诸侯的不满。这又是一种微妙的权力平衡关系。

至于士这个阶层,虽然他们既不掌权,也不掌兵,但他们其实还是有权力的。他们有什么权力呢?就是话语权。在周朝那个社会,是允许人各自发表不同意见的。而声音最大的,就是那些有知识有文化的士。他们可以通过发表观点,来影响诸侯及卿大夫,因此他们权力也不小。这还是一种微妙的权力平衡关系。

至于平民和奴隶,尽管他们没有自由,但是他们被严格限制在土地上,什么权力也没有。可是他们被绑定了,他们也挣脱不开。他们因此可以被忽略。

但是,当秦始皇统一六国以后,天下就成了皇权制,权力就失衡了。皇帝的权力变得非常大。其他所谓的藩王,本身并没有多大的权力,既不掌兵,又不掌权,也不敢独自的发号施令,为所欲为。而且他们还会担心,皇帝哪一天不高兴,就把他们给杀了。

比如刘邦一开始就杀掉了很多异姓诸侯王,后来刘邦的子孙,又杀掉很多同姓诸侯王。总之,因为没有了制度保障,权力平衡被打破,因此分封制就成了一种不稳定的制度。

所有的藩王们,要想让自己能够保存下来,最好的办法,就是造反当皇帝。如此一来,动乱就爆发了。

二、经济支撑。周朝的分封制,是建立在奴隶制经济形式之下的。

奴隶制经济,是一种局限在比较固定的土地上的经济,劳动生产者严重缺乏自由。我们甚至在一些历史记载中,看见奴隶被奴隶主用脚镣手铐拘管起来。

因为严重缺乏自由,因此他们很难造反,反而很稳定。

要有效地把奴隶限定在土地上,就必须要进行分封制,把所有土地和百姓,变成奴隶主的私产。如果不分封,那么就缺乏对奴隶的控制力,奴隶造反的现象就会很严重。

但是到了皇权制社会,生产形式变成了土地租赁制度。这种土地租赁制度,使得劳动生产者的流动性很大。一伙农民,既可以租你这个地主的土地,也可以租另外一个地主的土地。

因此,一旦经济出现大问题,比如地主的土地兼并现象变得太严重,灾荒等各种自然灾害频繁发生。那样的话,老百姓就很容易揭竿而起。

在这种情况下,藩国就变得很麻烦。为什么呢?藩国自身不独立,没有独立管理和收税的权力,也没有独立带兵的权力。同时,他们又直接面对劳动生产者因为各种不满产生的压力。这样一来,他们就很容易崩溃。想要不崩溃,就得造反当皇帝。

总之,分封制与皇权制是天然抵触的。两者碰在一起了,自然要出现矛盾。

为什么周分封天下,保八百年基业;而汉分封却有七国乱,晋分封有八王乱?

同为分封,为啥却迎来了不同的结果?俗话说:“我之蜜糖,彼之砒霜”,看起来同样的制度,如果放在不同的时代、由不同的人去执行,结果自然会有所区别。

古时候的行政管理制度,无论是分封、郡县,本身并没有什么高低级之分;没有君王不爱权,所有制度的出发点其实完全一样:为了更有效地维护统治。具体怎么执行,一看客观条件,二看主观意愿。

“客观条件”很容易理解,一个帝王想要对自己的所有领地实行直接控制,起码得具备与之匹配的交通、信息传递条件,道路越发达、交通工具越便捷,中央与地方的信息沟通就越没有障碍,郡县制这种扁平化的管理模式就越具备可行性;反之,施行分封制,赋予各地区一定的自裁权,反而更具效率。

关于“主观意愿”,并不是指统治者的喜好、偏好,毕竟所有脑子正常的帝王,事业的追求都差不多——巩固权力、维护统治。所以咱们所说的意愿,主要指的是基于对形势的判断、选择最合适的统治方式。其中,对前代经验教训的吸取尤其重要。

这就是为什么在中国古代数千年中,一直延续了后朝编修前朝历史的传统,其主要目的就是为了便于统治者吸取教训、惩前毖后。在郡县与分封制的问题上,这种教训的吸取尤为明显。

对于分封制,中国古代史家整体持有正面态度,“自古帝王之临天下也,皆欲广树藩屏,崇固维城”,对于这一制度的集大成者周王朝,人们更是赞不绝口:“泊乎周室,粲焉可观,封建亲贤,并为列国。当其兴也,周召赞其升平;及其衰也,桓文辅其危乱。故得卜世之祚克昌,卜年之基惟永”。(《晋书》)

这段话就不诸字解释了,它重点夸赞分封制对巩固王权的巨大作用:王朝上升时期,诸侯们起到了辅佐的作用(列举了周召公);衰败时,他们则挺身而出、匡扶国难(尊王攘夷的齐桓公、扶持周王室的晋文公)。

但周王朝能成为分封制的创立者、集大成者,是由当时的独特条件决定的。

首先,商朝的灭亡教训告诉周人,只掌控中央、对周边放任自流的统治模式是有问题的,毕竟周人的崛起过程,就是典型的“地方包围中央”;但当时落后的生产力、交通技术,注定了周王朝也无法对辽阔的疆域实现直接控制,于是他们便在不断的磨合中摸索出一种途径:派遣宗室、功臣到地方担任诸侯,周天子居中作为天下共主,形成一种“枝干与枝叶”的相互依存关系。

其次,周朝的分封制为啥能持续数百年?还是生产力的问题。起初诸侯间的兼并区间,只局限在技术能触及的范围,大了的话就没法掌控,这样就会出现诸强并立、谁也无法拿对方怎么样的情况,而周天子的共主身份就显得极有价值,列强都需要“挟天子以令诸侯”,从而在政治层面占据主动。

这就是周王朝分封制显得极具生命力的原因:在当时的生产力条件下,这是最合理、最广受认可的制度。

但随着时代的发展,对更广阔疆域实现直接控制逐渐成为了可能,诸侯间的博弈上升到大国间的兼并。这个时候,力量成了能够左右历史走向的唯一因素,周天子的“工具人”价值逐渐褪色,不得不沦为可有可无,分封制只好彻底崩溃。

秦朝灭六国的事实证明,那时的生产技术与制度体系,已经可以满足帝王日益的统治欲望;同时,前代的教训历历在目,也对他们的治国思维产生了直接影响。

因此,在以武力统一天下后,当丞相王绾等人以燕、齐、楚地偏远为由建议分封皇子巩固统治时,秦始皇表示深恶痛绝:“天下共苦战斗不休,以有侯王......”于是果断实行了彻底的郡县制,为了实现兵力快速投送,他还开展了秦直道等浩大工程。

但是,当秦始皇死后,随着秦二世的胡作非为,秦朝廷中央很快失去了对远方国土的掌控。“枝叶微弱,宗祏孤危,内无社稷之臣,外阙藩维之助。陈项一呼,海内沸腾,陨身于望夷,系颈于轵道。事不师古,二世而灭”,带头起事、并最终以主力推翻秦王朝的,正是当初王绾等人特别提醒的楚地。

因此,“秦朝不分封诸侯而亡”,就成了随后王朝的深刻教训。刘邦建立西汉后,采取郡国并行制,在东北、东、东南等远离关中的区域,大肆分封同姓子弟为藩王。

显然,这种措施,几乎完全吻合当初秦相王绾等人的主张:在燕、齐、楚等难以直接掌控的地区设立藩王;而铲除异姓王、用本宗取而代之,则是借鉴了当初周王朝的经验。

西汉初年,针对王朝的贫穷现状,中央朝廷与地方藩王团结一致,共同推行黄老之术,以无为之术确保休养生息、发展生产。

客观而言,诸侯王对于传播、落实汉王朝的统治确实起到了积极作用。然而,那时的生产力恢复速度远远超过了先秦时期,随着秩序的恢复,人们对汉王朝的认可度水涨船高,大一统王朝逐渐深入人心。

如此一来,地方藩王在中央统治者的眼中地位不再那么重要;相反,地方相对独立的权力,在中央朝廷看来越来越像眼中钉,于是在文、景时期,削藩,逐渐成了中央统治阶层的共识。在汉景帝初期,晁错急切地推行了大力度的削藩,最终引发了“七国之乱”。

但此时不同于春秋战国,中央、地方的实力对比过于悬殊,而且西汉朝廷军政人才济济,七国之乱很快被荡平,实现了自我突破的西汉很快步入全面盛世。

后来经过汉武帝的“推恩令”后,藩王再也无法对中央朝廷形成威胁,但整个西汉期间,分封制仍旧存在。不同的是,那时的“诸侯”数量多、单个实力弱,即后世所言的“众建诸侯而寡力”。

这种模式在客观上帮助了刘氏王朝。西汉末年,王莽篡汉后,已经沦为小地主的汉王朝“藩王”们——刘縯、刘秀乘势而起,打起了恢复汉室旗号,最终成功再造大汉。从这个意义上而言,分封制确实证明了其积极作用。

也许是受这一经验的影响,到了东汉,对宗室的分封基本上延续了西汉中后期的做法。但随着异姓世家官僚集团的崛起、地方刺史州牧权力的扩大,宗室的政治影响力越来越边缘化。到了东汉末期,为了镇压黄巾起义,朝廷命令地方自行募兵镇压,依托世家大族的州牧、刺史、太守等官员趁机坐大,虽然也有一部分宗室成员(刘焉、刘表、刘虞)逐渐掌握地方权力,但力量的天平已经越来越偏离刘氏皇室。

因此,到了三国时期,由于失去了绝对力量的庇护,光复汉室逐渐成了存粹的口号而已。曹魏占据中原后,大致继承东汉的制度,采取州、郡、县三级制,州设刺史、州牧,郡设太守,县大者置令、小者置长。也许是当初与曹植争储造成的糟糕体验,曹丕对曹氏宗室采取了苛刻的禁锢制度,名为安排到封地,实际上却形同监禁,他的儿子曹睿延续了这一做法。

戏剧的是,后来,曹魏正是因诸侯王缺少实际的政治和军事权力,在一定程度上促成了司马氏擅权的局面,后世史学家批评曹魏:“功臣无立锥之地,子弟君不使之人,徒分茅社,实传虚爵,本根无所庇荫,遂乃三叶而亡”。

这对于西晋开国者司马炎而言无疑是个深刻的历史教训。因此,西晋立国后便分封诸王;而且,西晋分封制还与曹魏时期的都督制度进行结合,造成了一些藩王身兼都督诸军、监诸军、督诸军之职,掌握了地方的军事大权。

但是,这种吸取前代教训的变革,却恰恰成了西晋的催命符。与当初的西汉相比,西晋存在一个大问题:虽然同为郡国并行,但中央朝廷不够强力,难以对地方藩王形成实力压制,已经沦为了封国强于中央的尴尬局面。

最终,西晋的分封制与都督制度相结合,迅速形成了尾大不掉的局面,西晋政治陷入混乱,实力强劲却野心勃勃的藩王们利欲熏心之下,发动了争夺中央政权的持续动乱,前后共经过十六年。它对当时的社会造成了巨大的破坏,西晋王朝的统治迅速走向了崩溃。

但这并不能代表分封制一无是处。假如当初的司马炎如果遵循“众建诸侯而寡力”的原则,并留下一个英明神武的接班人,西晋王朝的命运也许完全不同。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。