鲁肃是个什么样的人?

我觉得鲁肃是一个最有投资眼光的人,目光最为远大的人。

鲁肃的第一笔投资是投在周瑜身上,周瑜路过他的地方,他有两仓粮食,随便指了一仓,一下子就把周瑜镇住了。所以通过周瑜的引荐,他见到了他的一生主人孙权,同时他还成了接替周瑜的大都督。成功的从一个商人转成一个政客。

鲁肃的第二笔投资投在孙权身上。他见到孙权之后就跟他谈大势,孙权念念不忘的就是鲁肃点燃了他称帝的欲望。他觉得鲁子敬爽。

鲁肃的第三笔投资投在刘备身上,有人说,这一笔投资是失败的,因为孙权也说这是他的一个短处。真的这样吗?为啥曹操听到这句话之后会惊得笔都掉下去了。

站在当时的情况下,所有人都反对借荆州,唯独鲁肃劝孙权借,为啥孙权就借了?难道孙权脑子短路了?按照当时的情况借刘备荆州是最合理的,具体不展开说了,你可以去我文中找找。

第三笔投资给东吴迎来了战略空间,你这个我好像在悟空问答里面讲过,或者文章写过,反正你们自己去找,太长了,我估计写下去你们不愿意看了。

他的第四笔投资投在吕蒙身上,不再说了。你有兴趣可以关注我的今日头条号。我叫知常容

鲁肃是个什么样的人?

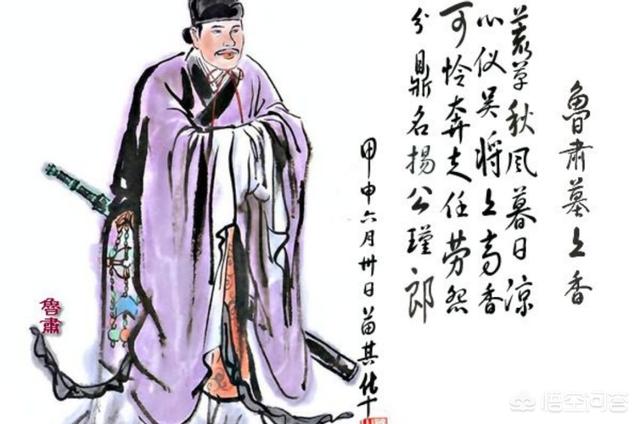

斫案兴言断众疑,鼎分从此定雄雌。若无子敬心相似,争得乌林破魏师。这是唐代诗人孙元晏的诗歌,写的是三国时期东吴鲁肃。千百年来,由于罗贯中的《三国演义》广泛流传,三国成为了一个永恒的话题,三国人物更是说不完道不尽,智多近妖的诸葛亮,义薄云天的关云长,乱世奸雄曹操,还有那风流倜傥的周瑜,他们的传奇人生家喻户晓,与他们相比,鲁肃在整个三国历史上似乎只是个无关紧要的小人物,尤其是经过《三国演义》里草船借箭和借东风等情节的渲染,鲁肃似乎就是个永远识不破诸葛亮神机妙算,在赤壁之战中在诸葛亮和周瑜之间周旋,以苦苦哀求和委曲求全,来勉强维系孙刘双方的盟好关系的憨直之人。然而事实并非如此,真实历史上的鲁肃不仅雄才大略,更是东吴难得的名臣,也就是说,在《三国演义》里罗贯中刻意将这位能臣贬低,那么,罗贯中为何如此呢?这背后又有怎样的玄机呢?笔者认为,要回答这个问题,先要对真实历史上的鲁肃有所了解。鲁肃字子敬,临淮东城人,鲁家是当地有名的豪强大族,家底殷实,是以鲁肃虽自幼丧父,但却依旧在十分良好的环境中长大,根据《三国志·吴志·鲁肃传》里陈寿的记载,少年时候的鲁肃——“体貌魁奇,少有壮节,好为奇计”。汉末将乱,民不聊生,鲁肃见状“乃学击剑骑兵,招聚少年,给其衣食, 往来南山中射猎,阴相部勒,讲武习兵”。行文至此,不得不令人感慨,自古英雄出少年,彼时尚在弱冠之年的鲁肃就已开始显山露水了,为日后成为东吴名臣埋下伏笔。不过,从少有大志到成为一代能臣,这中间的路,鲁肃走的并不顺利。公元200年八月,孙策病逝,而在此前不久,鲁肃率宗族部曲三百余人, 随周瑜一起东渡长江投奔于他,这是鲁肃正式参与到东汉末年,群雄逐鹿之中,正欲择明主一展宏图。孙策的逝世对鲁肃是一个不小的打击,但幸运的是,由于与周瑜的将囷相结,加上自身的出色,很快周瑜将他引荐给孙权,自此,鲁肃正式步入仕途。胸有大志的鲁肃更胸有谋略,与孙权的初见,鲁肃便提出了“肃窃料之, 汉室不可复兴, 曹操不可卒除。 为将军计, 惟有鼎足江东, 以观天下之衅”和“剿除黄祖, 迸伐刘表, 极长江所极, 据而有之, 然后建号帝王以图天下, 此高帝之业也。”,寥寥数语,既说明了当今天下形势,又为孙权提出了当政大计,令孙权佩服的五体投地,后来更是对吕蒙发出“ 孤与宴语,便及大略帝王之业,此一快也。”的感慨,而在此后,东吴也的确是按照鲁肃的方案开拓疆土,最终与刘备,曹操三分天下。在《三国演义》里,罗贯中将鲁肃的奇谋妙计移花接木到了诸葛亮身上,写出了有名的隆中对,这也算是变相的对吕蒙的肯定了吧。除了谋略过人,吕蒙更是胆识过人,在《三国演义》中吕蒙单刀赴会关羽被狠狠奚落,可在正史里,单刀赴会确有其事,狠狠奚落确是虚构,彼时的刘备平定益州,却拒不归还给孙权长沙、零陵、桂阳三郡,在此情形下,鲁肃以“事到今日,应该把话说清。刘备辜负国家,是非尚未论定。关羽又能怎么样呢?”为由,不顾部下将领的劝告,邀请关羽相见。对于鲁肃这一行为,陈寿曾评价道:“鲁肃建独断之明,出众人之表,实奇才也。”然而,这样有勇有谋的鲁肃,到了《三国演义》中为何性情大变呢?笔者认为,这和罗贯中写《三国演义》时的立场有关系,在整部小说里,罗贯中的态度都是拥刘反曹的,人物塑造上,浓墨重彩的刻画了大批蜀汉英雄,而无论是曹操,还是孙权的手下大多数在一定程度上都身负衬托蜀汉英雄的任务,所以那羽扇纶巾,谈笑间樯橹灰飞烟灭的周瑜,被诸葛亮三气身亡,所以智勇双全的鲁肃,永远都以一种可笑的姿态出现。然而,罗贯中此举又不仅仅是为了衬托蜀汉群雄,为何呢?因为,整部《三国演义》其实可以说是一部真正意义上的悲剧,刘备奋斗一生,也未能还原旧都,就连他最后举国之力为义弟报仇也为能成功,诸葛亮鞠躬尽瘁,死而后已,也未能完成刘备的嘱托,每每想起白帝城托孤,他的心里也只能充满遗憾,更不用说威震华夏最终却身首异处的关羽,孤注一掷却无力回天的姜维,罗贯中塑造了一大批蜀汉英雄,最终又让他们眼睁睁看着自己与梦想无限接近,却又失之交臂,令读者为他们感慨与惋惜。在这样的结局里,其实也是罗贯中将自己身处元末乱世,也曾择明主,入义军,但最终无力改变历史的无奈,悲哀倾注在了笔下的蜀汉人物中。从这个角度再来看吕蒙在《三国演义》里被弱化,被贬低,似乎也就变得情有可原了,或者可以说,不仅仅吕蒙如此,整个孙吴也是如此,在小说中孙吴的存在更多的是衬托作用,也因如此,蜀汉的悲剧更令人深刻,《三国演义》也因为这样的悲剧在所有读者心中留下了不可磨灭的烙印,这,大概也是罗贯中的用心良苦了吧。

鲁肃是个什么样的人?

三国演义中的最劳碌说客鲁肃

做了三次说客的诸葛瑾并不是三国演义中做说客次数最多的,若说演义中最劳碌的说客,那真要是非鲁肃莫属了,即便不算在周瑜和诸葛亮之间一来一往的刺探传话,我们的鲁肃大人共做了四次说客,若算上五十六回的“再往荆州来”,足足有五次之多。

若说子敬说客的特点,粗略归纳一下,便是:劳碌、仁厚、“专一”。

鲁肃是不愧于周瑜评价其“临事不苟”的,赤壁之前,与孙权同心同德,力排众议,是东吴很坚挺的主战派。在联合刘备方面也是立场坚定,为此可谓鞠躬尽瘁,被诸葛“百骗不回”。风凉话少叙,还是先说说其劳碌。

曹兵压境,鲁肃为探虚实说刘备,“请奉命往江夏吊丧”,孙权准之。此时诸葛亮在江夏就等着东吴人来,以便“只因诸葛扁舟去,致使曹兵一旦休”呢。于是我们看到“百般推脱”的诸葛终于被诚心诚意的鲁肃请到了江东。可叹子敬,还不知道两件事至此就埋下了伏笔:一是孙刘的恩怨纠葛从此就粘在你老兄手上了;再就是,您从此被诸葛一步一步的所算所用,不死不休呢。

其实鲁肃的劳碌命诸葛在吴时候便已经现出端倪,且看他在诸葛和周瑜之间一来一往的“肃乃以此言告知周瑜”“肃又将此言告孔明”“鲁肃遂连夜回见周瑜,备述孔明之言”如此等等,不一而足,毫不夸张的说,若诸葛和周瑜是张生与莺莺,那鲁肃便是那小红娘,两方言来意往,曲意试探,计谋较量,全仗鲁肃。再有周瑜这边使点小计谋便遣鲁肃去看孔明“知与不知”,也不容其不劳碌了。

鲁肃之“临事不苟”,说通俗点,就是很能给自己“揽事儿”。五十二回,刘备占了南郡、荆襄,周瑜一怒之下要动兵夺取,这时候子敬言曰“公瑾且耐,容某亲见玄德,将理来说他……” 当然没说成,重点是鲁肃又说了“只在鲁肃身上,务要讨荆襄还东吴”。于是便有了接下来一次次的说客之旅。吊刘琦丧,索荆州——被诸葛算计写下“借”荆州文书;“周瑜乞令鲁肃去讨还荆州”——被刘备哭回去了;最后听周瑜之计“再往荆州来”,终于成了,不过也因此交代了周瑜性命。

周瑜举荐鲁肃时称其“胸怀韬略,腹隐机谋”,可是如此的鲁肃为什么处处落诸葛算中呢,细思量来,不过是鲁肃对诸葛常怀君子之心,奈何诸葛一出手便是小人伎俩,把鲁肃的仁厚利用得淋漓尽致。

鲁肃和诸葛都是鼎足之势的倡导者和执行者,不同的是,鲁肃联合刘备,便至诚以待,时时劝着周瑜不杀诸葛,不交兵与刘备,可是诸葛呢,表面上笑语往来,心里可是界限分明,子敬待其再厚,不抵人家心里有标准“既事刘豫州,理宜先公后私。公事未必,不敢及私”。反观鲁肃之仁厚,不止在东吴时处处回护诸葛,在几次出使荆州时也明显可见。

如第一次索荆州,预备“将理来说他”,于是诸葛也将理来说他:你道你费了很多军马钱粮该得荆州,可是纵刘景升死了,刘琦还在呢,常言道:“物必归主”呀,于是我们宽厚的子敬先生说了“若果系公子刘琦占据,尚有可解”,哈哈,正中下怀,那就解吧,刘琦不但在,还病着呢。鲁肃一看,理上说得过去,说定了刘琦不在了荆州便归东吴,半年而已,利上也成,打道回府。

其实诸葛用的不过是个“拖”字,反正荆州是不给的,拖得一日是一日,一面“借”着,一面蓄兵养势,占住地界是主,手段如何暂且不论。且看刘琦丧后,鲁肃来索荆州:“孔明变色曰:‘子敬好不通理,只须待人开口!自我高皇帝……’”,一番言语,从古至今,从血脉到辛劳,反正合该我主得到荆州便是。说得鲁子敬缄口无言;半晌乃曰:“孔明之言,怕不有理;争奈鲁肃身上甚是不便。”孔明问有甚不便处,子敬言之,孔明现在又“恐先生面上不好看”了,立下了“借”荆州的文书。如此先兵后礼其实也只好糊弄鲁肃,但看孔明言语,简直处处为鲁肃着想,自己处处吃亏一样,不知是否腹中暗笑:若没有这憨直戆头,我主如何占得荆州,以便将来的扩版建业呢。

不过若说最能体现鲁肃仁厚的,还属他最后一次索荆州,这时候估计诸葛也愁了,礼呀兵呀,拖呀赖呀,能用的伎俩都用的差不多了,于是装可怜吧,着刘备施展其眼泪攻势,诸葛也是苦言恳切:“有烦子敬,回见吴侯,勿惜一言之劳,将此烦恼情节,恳告吴侯,再容几时。”看我们的子敬作何反应“鲁肃是个宽仁长者,见玄德如此哀痛,只得应允”。当真是宽仁得无丝毫火气啊,诸位看官,我们往来辛劳多少次的子敬大人,就这么被刘备给哭回去了…… 纵观三国,你还见过这样的人吗?

最后说其“专一”。

所说对象专一:五次皆是说刘备和诸葛亮;目的专一:除了第一次,其余四次皆是索要荆州;结果单一:四次索要荆州结果分别是失败、失败、失败、伪成功。若看此,其无为程度真不亚于诸葛瑾,不过子敬第一次是成功的,他成功的请到了诸葛亮这座难送的“大神”,成就了自己之后的一系列失败。

作为说客,鲁肃说不上成功,但作为谋士和都督,却不能否定其作为,也许还是孙权的概括公允些“子敬初见孤时,便及帝王大略,此一快也;曹操东下,诸人皆劝孤降,子敬独劝孤召公瑾逆而击之,此二快也;惟劝吾借荆州与刘备,是其一短。”子敬的“一短”使刘备有了立足滋蔓之地,使荆州在刘备手中十一年之久,当然了,也使鲁肃成为三国演义中最劳碌的说客。只不过,若问为谁辛苦为谁忙,但看高卧西川的诸葛正在捻须微笑。

鲁肃是个什么样的人?

鲁肃在《三国演义》中,可以说是一个忠实忠厚的老好人形象,但实际上则不然,鲁肃论大智慧和大战略,是完全不逊于同时期的其他顶尖人才的,别的先不说,就说在《三国志》里,他跟周瑜、吕蒙并列在同一章传,就可见一斑。

年少时,鲁肃家里本来是挺有钱的,但鲁肃并不想着一亩二田三分地过日子,而是各种救济他人,乐善好施,因此乡里人十分喜欢他,而且他从小喜欢谋划,搞模拟战,整天跟一帮少年模拟打仗,就是不知道去挣钱,因此他家中的族长父老叹息地要死,觉得鲁肃太乱来了。

后来鲁肃见到孙权,开口就是王霸之计,帝王之略,提出二分天下之策,搞得孙权心里痒痒,表面没兴趣,心理笑嘻嘻,对鲁肃很好,刘表死后,鲁肃敏锐察觉到事情有变化,又力劝孙权联刘抗曹。

可以说,赤壁之战,除了诸葛亮、周瑜的主战建议,鲁肃的想法,对孙权的影响也是很重要的。

赤壁战后,刘备要荆州,其他人都说不行,只有鲁肃让孙权同意,由此可见,鲁肃的战略规划是符合时事变化的,从原先的两分天下之策,也渐渐走上了联合刘备共抗曹操的轨道。

虽然孙权在鲁肃死后,说当初这一点不应该听鲁肃的,但个人觉得,当时如果不同意能怎么样?孙刘火并开打吗?那曹操岂不坐收渔翁之利?这么搞估计孙刘都熬不到称帝就自相灭亡了。

所以曹操在听到荆州给刘备后,吓得写字的笔都掉了,这也从侧面说明鲁肃的看法,在当时来说应该是对的,而他是孙权的下属,利益立场终究是在孙权这边的,所以肯定还有后续的谋划,不会任由刘备占荆州,不然,一直对刘备存有防备之心的周瑜病死后,也不会推荐鲁肃来代替自己了。

鲁肃代替周瑜之后,在孙刘边界工作做得很好,多次化解双方矛盾,很有恩威,等到刘备夺了西川,孙权要求得到荆州一部分领土,刘备不肯,带兵东下,双方剑拔弩张,气氛十分紧张。

这个关头,鲁肃在益阳跟关羽对上,鲁肃邀请关羽见一面,皆是单刀赴会(是的,不仅是关羽,鲁肃也是单刀赴会的),见面途中,鲁肃也是不卑不亢,有理有据,最后刘备跟孙权约定,以湘水为界限,划分荆州,才算平息了争端,我想鲁肃在其中肯定还做了大量工作。

可惜鲁肃不久也病死了,年仅四十六岁,一个有大智慧的人,提早立场,令人痛惜。

最后以一段史料来结尾吧:

《吴书》:肃为人方严,寡於玩饰,内外节俭,不务俗好。治军整顿,禁令必行,虽在军陈,手不释卷。又善谈论,能属文辞,思度弘远,有过人之明。周瑜之后,肃为之冠。这是我回答的第15个三国历史问题,本号专注三国领域,欢迎小伙伴们长期关注~~

鲁肃是个什么样的人?

三国志写鲁肃的脾气:生性喜好施舍,不爱理家里事物,还大肆散发家里的錢材货物,标价出卖田地,救济穷困和结交读书人作为当务之急,很得乡里乡亲的欢心(这可能被某些人认为儍)。周瑜登门要求资助,鲁肃把一半仓谷给了他。周瑜认为此人非比寻常,推荐给了孙权。孙权听了鲁肃之项羽刘邦之爭的借题比喻现实问题,很是中意。人们散后又单独和鲁肃谈。其谈的先三分法像诸葛亮,只是刘备还在刘表手下,所以指得是刘表。其单单自已一个谋臣站出来力劝孙权抗曹又有点像郭嘉,所以孔明,奉孝的才慧都有。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。