郑和为什么当时没有去横渡太平洋?

郑和下西洋无疑是人类航海历史上的奇迹。而郑和下西洋的路线是由明成主下达的政治任务和航海条件决定的,横渡太平洋这样的路线是不可能设定更不可能完成的。

先从郑和此人说起,郑和本姓马,十一岁便从云南被带进宫做了太监,分配到了燕王府伺候朱棣,而这位太监在“靖难之役”中屡立战功,你没看错,这位太监立的是战功,朱棣登基后赐“小马”国姓“郑”,被朱棣提拔为内宫监太监。而朱棣喜欢搞大工程以显示自己的功绩,比如“永乐大典”、建立紫荆城为皇宫,当然也包括大航海计划,而朱棣请相师(看相的先生)挑选下西洋的人选时,相师就选中了郑和。

关于郑和下西洋的原因,《明史》记载为“成祖疑惠帝亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强”。在朱棣给郑和下达的赦书中写到“扬朕之意,天之所覆地之所载,日月照临霜露所濡之处,人民老幼皆欲遂其生业”。

根据明史记录和朱棣的赦书中仿佛能看见朱棣以“耀兵异域”来淡化了“欲踪迹之”的目的,那么圣人之君往往最想掩盖什么,那什么就是其最真实的目的,毕竟耗费如此大的国力就为了寻找朱允文似乎有点不像圣人之主的行为。那么寻找惠帝就是其最真实的目的。而惠帝最有可能逃亡海外的地方也就是东南亚地区甚至穿越印度再往西逃,不大可能穿越太平洋这么一个一望无际的大海,惠帝是逃亡,而不是度假,即使是度假,也没有这个准备时间,郑和下西洋可以说是准备了好几年。

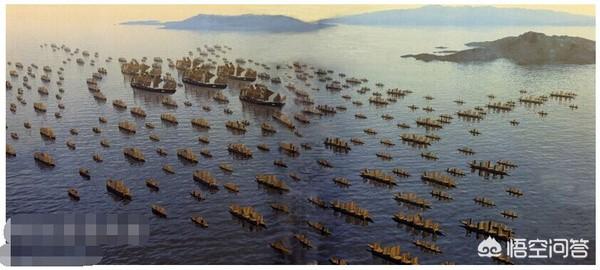

但郑和下西洋的技术条件是很成熟的,面对题目上来就说条件技术不行的都是耍流氓。郑和下西洋所用船只为棕榈树和桐油为主要材料打造,主要由全国最大的南京龙江船厂建造,后由湖广、浙江、江西、福建、安庆府、苏州府、淮州府、济南府、登州府等多地造船厂一起参与打造。据英国学者李约瑟估计,1420年时,明朝皇家拥有的全部船只为3800艘左右,超过当时所有欧洲国家船只的总和,明朝的造船工艺已经是当时世界上最高水平。而郑和船队一共200多艘船里除了其所在的宝船,还包括了马船、粮船、战船、和载运兵员的坐船等。

据《明史》记载,郑和所用最大的宝船长44丈4尺,宽18丈,折合成现在的尺寸为长100多米、宽50余米。现代学者根据这样的尺寸来推测了当时宝船的最大满载排水量为2万吨以上,这个排水量是100年以后意大利航海家哥伦布旗舰的100倍;而在此400年后鸦片战争中,英国军舰旗舰康华利号的排水量也只有郑和宝船的八分之一;而新中国成立以后首次造出万吨巨轮的时候是七十年代,郑和时期的明朝造船技术至今也没有完全揭秘。

郑和船队使用的船只是属于帆船,使用了独创的“平衡式梯面斜帆技术”,能逆风行走,这种帆的操作只需要水手在甲板上操作,而不像欧洲人那样得爬上桅杆,这种模式就使得船只只要有风就有动力,而不管风向从哪里来,这样一来,动力就没有任何问题了,而航海罗盘和牵星术的发明和广泛使用,解决了航海的导航问题。

郑和出海所面对的唯一一个问题就是补给,下西洋的出海人数最多时达到两万七千多人,其中主要是武装护航人员的两万人(返航时顺便维和了一下东南亚海域,灭了海盗陈祖义的几千海盗),那么补给就成了问题,因为航海的意图并不单一,所以船只装载了大量的丝绸、茶叶、瓷器、珠宝等用以贸易的物品,还装载着护航所用的火器、火药、兵器装备等,甚至根据史料记载,郑和出海还带了大量农具,到了东南亚地区,给当地人传播农耕技术,帮当地人打水井。那么能留给装载粮食、淡水的空间就不多,那么郑和就只能沿着大陆架不远的近海航行,随时可以改变航线回大陆上取得补给。这样看来,跨越太平洋这样的里程是完全要命的航线。

根据郑和的船队路线看出,第一次远航离开大明版图后的第一站便是占城,随后访问了爪哇、旧港、满剌加、苏门答腊,接着穿过马六甲海峡,进去印度洋,到达翠蓝屿、锡兰、柯枝等地区,随后在沿印度海岸北上,到达甘巴里、啊泼把丹等国家,然后返航,这里每隔几百公里就要靠岸一次;第二次到达了最远的地方为今天的霍尔木兹海峡,与此同时,郑和在东南亚国家建立了多个中转站,为后来的航海行动支线的开辟提供了补给场所,到第六次的航海,就有支线船队到达非洲东海岸了。在这个路线上,虽然靠岸要做宣传和贸易工作,但补给才是最重要的,否则郑和也不会建立诸多中转站。

因此,郑和下西洋的路线基本上就是以惠帝有可能逃跑的路线,还有明朝船队能够靠岸补给的距离来定下的,跨越太平洋基本上是一个不可能完成的任务。

郑和为什么当时没有去横渡太平洋?

郑和七次下西洋的目的直到现在还在众说纷纭,没有一个定论。

有说郑和是奉朱棣之命去寻找消失的建文帝的。但为了一个不知所踪的人而兴师动众漂洋过海茫无目的寻找,显然缺乏说服力。

有说出海是为了宣扬大明的国威。这个貌似也不成立,周边少数民族的隐患还没扫除呢,哪儿来的精力劳民伤财、浩浩荡荡的去海外炫耀武力,就是吃饱了撑着了也没那闲工夫。

还有很多说法,当然都是民间的猜测而已。铲史倌分析认为朱棣遣懂航海和军事的郑和七次到海外,肯定是有政治上和经济上以及军事上的目的。

政治上:传播中华文化和文明,加强和海外周边的交流和往来。

经济上:发展日渐活跃的海外贸易,传输中国丰富的物产以及先进的生产技术,和海外周边国家进行官方的贸易。

军事上:以政治和经济上的目的为根本,对日渐猖獗的倭寇予以震慑和打击。元朝末期,倭寇在中国沿海各地开始武装侵扰,明朝初期,由于割据势力张士诚等南方残余以及沿海走私商和倭寇勾结,在中国和朝鲜沿海进行疯狂的武装劫掠,严重的威胁着中国沿海居民的生命和财产安全,面对严峻的海防,朱棣利用海上贸易的机会打击和威慑海上盗贼,巩固沿海海防。

由此看来,郑和七下西洋一举三得,并不是去探险,所以没有必要远洋横渡太平洋。

郑和为什么当时没有去横渡太平洋?

郑和下西洋的任务是秘密出海寻找建文皇帝朱允炆,如果从朱允炆的逃跑藏匿路线判断,大西洋沿线岛屿的可能性比较大,所以也郑和只能下西洋。

从航海技术上看,郑和的船队人数动辄成千上万,沿着大陆架进行探险没有问题,但是横渡太平洋过程中,补给陆地较少,长时间没有陆地的探险也会给人们带来心理上的压力。另外,郑和下西洋还有一个政治任务就是宣扬国威,扩大明朝的知名度,所以,沿着人口稠密的大西洋大陆架航线是最明智的选择。

如果郑和非要横渡太平洋,结果只能是死路一条。太平洋四周都是茫茫大海,连个参照物都没有。在哪个没有六分仪没有本初子午线的时代想要在海上定位只能靠小岛,而从亚洲向东航线上的小岛寥寥无几,能够提供淡水食物的小岛更是只有区区十几个,很难在补给耗尽前找到新的补给点。就以当时的技术来说想要横跨数万里距离的太平洋只能是死路一条。

郑和为什么当时没有去横渡太平洋?

谢谢悟空邀请!

郑和船队当时已经具备了远洋航行的能力,为什么没有去横渡太平洋呢?

郑和(1371——1433年),小字三保,生于云南省昆明市晋方县,姓马氏,名叫马和,后经明成祖赐姓为郑。十几岁时就净身进入燕王府,于“靖难之役”有功,得到明成祖朱标的重用。

郑和下西洋时的“宝船”在当时来说是相当先进的,船上配备了“水罗盘、指南针”,白天用指南针导航,夜晚用水罗盘引路。船身长度达到四十四零四丈,宽度达到十八丈,可载重量800吨,另外搭载上千人。

船的铁舵要二三百人才能举起。那么拥有这么先进的海船如何不去横跨太平洋呢?

其实郑和只不过是明成祖手下的一个文武双全的太监,他下西洋乃是奉旨行事,所有经费将由明朝政府负担,郑和个人没有经费组织那么强大的船队,他也不可能独自去完成“横跨太平洋”这样的探险行动。

这首先要看看郑和是出于什么样的目的而下大西洋的。关于郑和下西洋的目的,比较有权威的历史材料都已经被战火烧得无处可寻了,后人都是从一些辅助材料中搜罗了些许东鳞西爪的零星记录来证明当时的辉煌。

关于郑和下西洋的目的有以下几点存在着争议的说法:

1、说是为了寻找建文帝。

“成祖疑文帝之海外,欲觅踪迹。”

建文元年(1399年)的时侯,由于太子朱标早死,由皇太孙朱允炆继位,朱允炆屁股未热就立马大刀阔斧地进行削藩,当朱允炆整到明太祖第四子燕王朱棣的头上时,具有很强的军事能力的朱标并不束手就擒。

从1399年至1402年,燕王朱棣和建文帝朱允炆进行了整整四年的争夺帝王之战。最后以朱棣的胜利结束,可是朱棣攻陷国都应天时没有找到朱允炆。明成祖朱棣疑心朱允炆藏身海外,派郑和出海打探消息。

2、第二种说法说是为了宣扬大明的国威。

“欲耀兵异城,示中国富强。”

明成祖曾经五次亲征蒙古,收复了安南;又在东北设立了“奴儿干都司”;在西北设立“哈应尔”;于西南成立“大古剌、宣慰司”。一时之间边疆安宁,不久就物阜民丰,在1421年时迁都北京。出现了“永乐盛世”。

此时的明成祖朱棣便有些飘飘然自鸣得意了,于是就想把自己的成就向更多海外国家展示一番。这就有了郑和下西洋的事了。对于此事孙中山先生评价说:

“……郑和竟能于十四个月之中,而造成六十四艘大船,载运两万八千人巡游南洋,示威海外。为中国超前轶后之奇举,至今南洋士人犹有怀想当年三保之雄风遗行者,可谓壮矣!”3、出于军事包抄帖木尔帝国;扫荡张士诚旧部;武装捣毁海盗陈祖义的老巢。

其实当时帖木尔帝国已经臣服,张士诚旧部也掀不起多少大浪。但是郑和歼灭了陈祖义海盗才是大事。

海盗王陈祖义鼎盛之时拥有大型海船上百艘,追随他的人马有上万人之多。活动范围包括印度洋、马六甲、菲律宾、台湾、日本,受害最重是明朝的50多个沿海地区。

南洋的许多国家都因此纷纷向陈祖义纳贡。明朝政府更是悬赏50万两白银购买陈祖义的人头。雄风剽悍的陈祖义并不把三宝太监郑和放在眼里,轻敌之下被郑和轻而易举地端了。

4、利用郑和船队外出贸易拉动经济增长,促使外邦来朝,获取外邦朝贡;寻找海路到达麦加的可能性;迎娶“佛牙”等。

总之,郑和下西洋是奉旨行事,郑和不是去探险,他是去访问海外国家,顺便捎带着贸易,所以他必须要往国家和人口密集的地方航行。他如果去横渡太平洋,那么他不但是抗旨而且是方向上的南辕北辙、适得其反了。

问题回答完毕,谢谢!

郑和为什么当时没有去横渡太平洋?

首先一点要明白郑和为什么会下西洋,其次还要结合当时的实际情况比如技术,船的稳定性等方面分析。

先说第一点郑和下西洋,在《郑和传》中有两种提法一是为了寻找建文帝,我们都知道明成祖朱棣并不是合法继位而是通过靖难驱逐了建文帝才入主大统,既然继位不合法,朱棣自然担心建文帝可能会在海外组成新的反对势力,为了排除这种隐患,郑和下西洋也就成行了。

第二点若只是去寻找建文帝未免有点兴师动众,但若是以宣扬明朝国威,发展海外贸易为由不就名正言顺了?

所以郑和下西洋表面上是宣扬国威,内在是寻找建文帝。

既然下西洋了为何不去太平洋呢?这就牵扯到了前面两点,一建文帝逃跑只能沿着海岸线走,往更深的太平洋走,能抗风浪的大船没有,淡水问题也无法解决,建文帝去不了,郑和也解决不了,那就排除了建文帝去太平洋的可能,郑和也就没必要去了。

其次宣扬国威,震慑周边小国让他们朝贡臣服避免窝藏建文帝这才是目的,无缘无故的去太平洋风险太大。朱棣需要的是消息和功勋,郑和去未知太平洋万一回不来,这不影响朱棣的形象么,综合考量之下去太平洋百害而无一利,所以郑和才不会去。

郑和为什么当时没有去横渡太平洋?

任何事物变化于物实!当时是帆船!需要动力,及补给,等众多现实条件,及人文关系等!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。