乾隆为什么不引进燧发枪,而是一直用火绳枪?

燧发枪,中国人叫自来火枪。

燧发枪在16世纪中叶就问世了,发明者是一个叫马汉的法国人。

燧发枪一经问世就在欧洲战场上出尽风头,在跟中国较量中,更是让古老的中国兵器相形见绌,让满清军队尽苦头。

燧发枪跟火绳枪的优劣。火绳枪顾名思义是用靠枪机上的火绳来点燃火药的,火绳枪最大的缺点是是明火点燃不安全。

为防止容易误伤战友,战士之间就要保持一定距离,这就影响了火力密集程度和部队战斗力。

而且火绳枪的火绳容易受潮,尤其在阴雨天和多雨季节无法正常使用,这对军队来说是致命的危险。

而燧发枪的击发原理跟汽油打火机类似,它的第一优点不是明火,不怕误伤。这样部队可以保持紧凑队形,战斗力提高很多。

第二优点省去点燃火绳的漫长等待,效率成倍提高,射速提高不少。

因此说燧发枪问世之后,很快就风靡欧洲战场,在各国军队中得到普及。

可是大清军队却对火绳枪情有独钟,乐此不疲坚持使用火绳枪,直到中英鸦片战争时还没有换枪。

是满清皇帝不了解燧发枪吗?

虽然满清从很早就开始逐步实行闭关锁国政策,但也保留厦门广州两地的通商口岸,大清跟外界的贸易还是在有限进行中的,欧洲的货物包括极其少量的军火是可以来到中国的,类似枪械都自然会来到皇帝身边。

清朝皇帝对火器是很熟悉的,从故宫藏品看,康熙之后的历代皇帝都曾使用燧发枪打猎,康熙和乾隆还发表过吟诵咏火器的佳作。

公元1813年,道光帝(当时还是太子)就是因为用燧发枪击毙了进入宫中行刺的天理教徒而获老爸嘉庆赏识的。

是满清军队没有吃过燧发枪的苦头吗?早在18世纪60年代的清缅战争时期,人数处于劣势的缅甸军队就是用燧发枪痛击大清军队。

清缅战争历史七年,满清四次兴兵伤亡惨重,无果而归。

其主要原因就是武器装备落后,火枪处于劣势,被缅军碾压不能发挥出来。

满清军队在北方边界跟沙俄匪徒较量的时候,也被人家手里的燧发枪压的喘不过气来,往往是一百多人沙俄业余人士打得上千满清职业军人抱头鼠窜。

大清的最高领导人乾隆为什么不让军队用燧发枪呢?一、夜郎自大。

清缅战争之后,不少一些参战将领,领略了燧发枪威力,吃够了枪不如人苦头,他们回京后纷纷上奏乾隆皇帝,痛陈枪械落后之弊,提议军队进行枪支更新换代,向西方购置先进的枪支,并且雇佣西方军事技术人员,对燧发枪进行大量仿制,提高军队战斗力。

但乾隆皇帝却回复说,满清军队就是靠骑兵征服汉人,夺取天下的。八旗骑兵天下无敌,"骑射乃建州之本"。

乾隆认为,本来八旗子弟都堕落了,不专心学骑射,有了先进的火器,骑射更荒废了。

二、财政亏空。

乾隆是个好大喜功搞面子工程的皇帝,为了打造所谓“盛世”,四下江南,穷奢极欲;纵容官员搞政绩工程,大修楼堂馆所。致使国库亏空,入不敷出。

历史上所谓的康乾盛世,就是个驴粪蛋,外表光鲜里面不堪。

由于乾隆把家败光,才有了嘉庆一上台就查抄和珅,向一大批官员逼债的大事发生。

曹雪芹祖上被抄家,就发生在这个背景下。

乾隆败家,国库没钱,于是乾隆时期工部就出台过一个红头文件,那就是因为没钱,就命令各省,“不准另开耗铅火工”,鸟枪火绳等枪械耗材,让当兵的自己从家里带。

军费开支只减不增,“均照京城制造药铅火绳工料办理”,这项抠门的法令让各地督抚心里也拔凉拔凉。

皇帝不急太监急,急死也没用。想提高军备?做梦去吧。

三、维权需要。

中国皇帝的位子是抢来的,所以最不牢靠。

尤其是陈胜吴广提出“王侯将相宁有种”的论点,抢皇帝位子的人就前仆后继、层出不穷。

所以对乾隆来说,最大的危胁不是来自洋人,而是反贼。

洋人有燧发枪,但他们不抢皇帝位子,只要土地和银子。大清最不缺的就是这些,随他们拿去。

而反贼不但要土地、要银子,还要皇位、要命。

如果引进燧发枪,就会流落到民间。要是开设兵工厂,那么先进武器更会流入民间,对大清江山就会形成致命威胁。

所以乾隆不但防范民间,对自己的军队也严加防范。

清朝军队武器装备的配置是分级别的。

皇家卫队御林军对皇上最重要也最忠心,因此御用枪最为优良。

其次是京成其它各营八旗军用枪,

再次是驻防各地的八旗军队配枪。

最次的就是汉人占主要成分的绿营。

如果乾隆不死,也会为自己英明而感到得意;因为满清最终不是亡于列强,而是亡于袁世凯和革命党人。

乾隆为什么不引进燧发枪,而是一直用火绳枪?

这个问题其实有点小错误,清朝确实对火器的发展并不是很伤心,但是已经能制造燧发枪了,只是没有普遍装备军队而已。

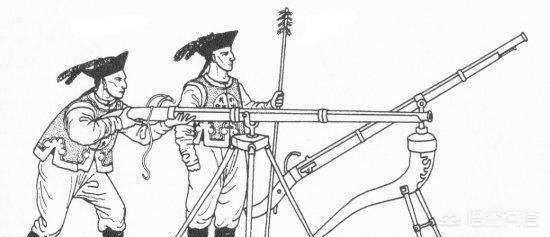

早在明朝崇祯八年,也就是公元1635年,毕懋康在其撰写的《军器图说》首次提到了燧发枪。也就是将此前火绳枪的火绳点火装置改成了燧石点火装置,提高了恶劣天气下的使用效率,而且准确度更高。不过在明朝时燧发枪并没有得到普遍应用。

在清朝建立以后,清军所装备的火枪根据记载,共有49种之多。而这些火枪中,燧发枪有3种,当时称之为自来火枪,其他都是火绳枪。不过燧发枪当时产量很少,而且主要是用于王公大臣自卫或者行围打猎只用,士兵装备的主要是兵丁鸟枪,是一种火绳枪。

清政府明明有燧发枪却不装备部队,原因是多方面的:首先,清政府历代统治者强调骑射,对于火枪有一定的排斥性。

清军在刚起家时,火器数量极少,主要是仰仗骑射之术。此后虽然缴获了和一定数量的火器,不过因为当时的火器比较落后,所以除了火炮因为攻城所需大量装备外,清军对于火枪兴趣缺缺。

清军入关以后为了表示不忘本,历代统治者一般都是强调骑射为本,要求八旗子弟继续练习骑射之术,所以八旗军对火枪的重视度不高。而在清朝满汉之防一向比较重视,既然八旗都不用新式的燧发枪,那么绿营就更不可能装备了。

其次,清政府对于燧发枪的需求也不是很迫切。

自入关以后,特别是清政府击败南明以后,清军所面临的军事威胁就很少了,主要就是一些农民起义。对于清政府来说,八旗、绿营现有的冷兵器、火绳枪、大炮也足以应对这些威胁。

虽然在准格尔之战和缅甸之战时,对手装备了比较先进的火枪。不过毕竟准格尔部和缅甸总体实力有限,并没有对清政府构成太大威胁。清军依靠体量优势,也足以压服对方。在这种情况下,清政府自然也没兴趣花大量经费去给部队换装比较先进的燧发枪了。

直到两次鸦片战争以后,清政府意识到自己的武器已经远远落后于世界,此后才开始大量引入西方武器。如果说在乾隆时期就有这样的威胁,那么他也会引进燧发枪的。

乾隆为什么不引进燧发枪,而是一直用火绳枪?

我是萨沙,我来回答。

先说一件事:

嘉庆帝时期,天理教攻打紫禁城。

当时还是皇帝的咸丰帝取出打猎的燧发鸟枪,连续打死了2个天理教的教徒。

为此,嘉庆帝对他非常欣赏,认为他勇武果敢,后来将位子传给他。

可见,至少在嘉庆时期,皇族装备用于打猎的燧发枪是寻常事。

其实,在乾隆时期,英国大使马嘎尔尼就有过类似的事情。

当时马嘎尔尼像用先进的西洋礼物,给乾隆来个下马威。于是,马嘎尔尼献上了诸如新式燧发枪在内的各种礼品。

然而,乾隆更是厉害,早就预计到这点,在接待英国人的宫殿房间内放置了大量来自西洋或者仿造西洋的东西。

在监视到乾隆精美的燧发枪后,马嘎尔尼大感惭愧,自认为是井底之蛙,仓皇离开。

其实,乾隆、康熙的私人兵器库里面,不乏精美的燧发枪。

今天大家去故宫博物院里面,就可以看到这些武器。

实际上,早在明末中国就已经出现了燧发枪,是西洋人带到中国,大明进行仿制。

因为17世纪燧发枪刚刚在欧洲出现,所以性能上还是有些问题,可靠性较差,大明也没有大量仿制。

不过,满清随后却连续在燧发枪勉强吃了几次苦头。

在第二次雅克萨战役,826名俄军拥有火绳枪100支,先进的燧发枪850支。

满清最终是惨胜,围困到沙俄军人吃人,这才胜利。

如果这是康熙时代的事情,乾隆时期这点就更明显。

在清缅战争中,缅甸军队使用了一些从英法手中购买的燧发枪,对清军不小的伤亡。

缅甸的阴雨连绵,满清的火绳枪受影响很大,经常无法射击。相反,燧发枪由于没有明火,受到影响较小,而且射速、精度也有明显的优势。

类似的事情还有很多,到鸦片战争时期清军很多部队有一半人装备火绳枪,那么为什么不装备更先进的燧发枪呢?

原因如下:

第一,土包子心理。

大明本来有诸如大将军炮、破虏炮之内的火炮,性能也算够用。

然而看到更为先进的红衣大炮以后,大明不惜重金购买、仿制、装备。

这是一个军事意识问题。

相反,满清却没有这方面觉悟,总觉得依靠弓马和火绳枪,一样不是打下了天下。

对于乾隆来说,自吹有10大武功,战无不胜攻无不克,那有没有燧发枪又有什么区别!

根本就没有这方面的意识,哪怕已经吃了亏。

其实,在18世纪比如美国独立战争这种规模宏大的战争,已经有数十万规模的军队使用燧发枪作战。

如果弓箭和火绳枪这么好,洋鬼子为什么不惜代价大量装备燧发枪?难道洋鬼子都是傻蛋?

第二,基础手工业的落后。

燧发枪的加工比火绳枪要复杂,尤其燧石击发机构需要一定的加工技巧。

当然,以满清的国力是能够承受的,只是这就需要改变传统火绳枪的加工方法和工艺。

这不但需要花更多的钱,还要训练更有技巧的工匠。

大家看看满清铸造红衣大炮的水平,就知道他们军工能力非常烂,比明朝还有退步。

连明朝传下来的东西都没学好,还去学新东西?

第三,没有民间发展的土壤。

欧洲军队从17世纪后期开始装备燧发枪,立即意识到这种枪支的优势,再也没有退回火绳枪。

有意思的是,在军队没有装备燧发枪之前,欧洲民间已经大量装备。

燧发枪价格虽高,但性能优秀,非常实用民间包括远洋水手在内各种人的自卫。

由于民间燧发枪蓬勃发展期间,也会推动军队的进步。

然而,满清为了阻止汉人老百姓反抗,禁止民间装备火枪。

乾隆三十九年(1774年),乾隆帝忽颁上谕,明令禁止民间铸造私藏鸟枪、竹铳、铁铳等火器,违者严惩。

虽然一些诸如猎户之内还有私藏的火枪,但民间工匠哪里还敢大规模制造。

由此,民间市场垮了,军队又不思进取,燧发枪有市场才怪。

从燧发枪这种小事,就可以看出满清的腐败和短视,灭亡也是必然。

乾隆为什么不引进燧发枪,而是一直用火绳枪?

巧了...1793年的时候,英国马戛尔尼使团访问中国,恰好是乾隆年间,而且也恰好遇到“王将军”(《马戛尔尼使团使华观感》中提及,但不知道究竟是那个王将军)

马嘎尔尼便问,欧洲那边17世纪就基本普及了燧发枪,但为啥清朝那会还主要装备火绳枪,王将军回:燧发枪虽然快,但容易打不着火,火绳枪虽慢,但却可靠。

另外,清朝前期是有燧发枪的,下边这把便是御用“自来火”,但看他的击发机构是簧轮擦火,这种燧发枪机非常昂贵,远比不上后来的燧石击锤打火来的简单可靠,所以不可能批量装备给兵丁

但你说清朝不知道国外的燧发优于火绳么?肯定知道! 但自打元明开始,冶铁这块的技术还是原地踏步,反观西方经文艺复兴之后已经直接一波进入了科学革命。燧发枪的枪机虽然也不难,但部件远比火绳枪来的复杂,尤其是簧片,紧固螺丝,扳机释放机括这些东西以当时清朝的加工水准不是说造不出来,而是难以廉价量产,所以也就没装备了。

乾隆为什么不引进燧发枪,而是一直用火绳枪?

清朝武器发展落后于西方,以致于后来被西方吊打,其实这也不是乾隆一个人的责任,放眼整个清朝,几乎所有的统治者都不注重火枪的发展,以致于武器发展进程缓慢。

火枪发展的最早形态就是火铳,在蒙古西征的时候,连同火药一起传到了欧洲。

到明朝时期成型的火铳,主要是用引线点火,触发发射装置,将弹药打出,这种枪被称为火绳枪。

欧洲人的脑回路比较清奇,在16世纪中叶的时候,研发出了燧发枪,这种枪的发射原理不再是靠引线,而是利用燧石加弹簧来触发发射装置,也就是燧发枪,其实就跟老式的打火机,通过摩擦打火的道理差不多。

虽然提高了造价,但好处也是显而易见的,火绳枪的缺点是需要点火才能发射,一旦遇到恶劣的天气,就无法发射,射击效率也很低。

相比之下,燧发枪的优势就很明显了,在相对潮湿一点的环境中也能够发射,而且射击效率也高。

应该说,从火绳枪到燧发枪,是枪械发展的一大进步。但是整个清朝时期,清朝统治者都没有意识到燧发枪的优势。

很多人都认为当时的清朝是因为闭关锁国的政策,盲目地沉浸在天朝上国的美梦中,不思进取,才使得科技严重落后于西方,其实,有好几次战争中,清军都遭遇过西方的燧发枪。

比如在清俄的雅克萨之战中,第一次雅克萨之战的时候,清军与俄军都用的是火绳枪,康熙派遣1300人的清军用了不到三天就把450人的俄军打得落花流水,击败二百多人,俘虏二百多人。

等到第二次雅克萨之战的时候,沙俄士兵卷土重来,这次来了八百多人,清一色换装燧发枪,再打的时候,清军是无论如何也拿不下来了。

最后不得不采取长期围困的方法,切断沙俄士兵的补给,最终使得沙俄不得不与清朝展开谈判。

应当说,当时的清朝统治者还是挺忌惮沙俄的,在签订《瑷珲条约》的时候,还是做出了很大的让步。

这可能是清朝第一次见识到西方的燧发枪,尽管吃了亏却并没有当回事,后来在平定准噶尔战争,尤其是乾隆的多次对外战争中,其实是饱受枪械落伍的亏。

其中最出名的就是清缅战争,乾隆晚年的时候,把自己当皇帝时候发动的十次平定边疆战事合称为“十全武功”,清缅战争也在其中,然而就乾隆这样骄傲的人,最后评价清缅战争时也不得不承认“五十多年八桩战事,就征缅这桩不算成功。”

这场战争对清朝来说有多耻辱呢?

清朝以极大的国力,对战一个小小的缅甸,应该是吊打的事,但是七年出征四次,劳民伤财、损兵折将不说,最后也没有达成战略意图,只得与缅甸谈和。

前两次出兵都是以云贵总督为主体的局部战争,等到第三次出兵的时候,那是派遣了重臣担任云贵总督,以两万五千精锐进攻缅甸,结果是差点全军覆没,主帅战死沙场。

等到第四次的时候,乾隆直接派遣了自己最信任的大臣傅恒,并且将自己的甲胄赐给傅恒,结果也没能成功。

其实,缅甸军队的实力也并不是很强悍,而当时的清军虽然不及入关之初,但也处于鼎盛之时,真要是常规战场也不至于打不过缅甸。

问题的关键就是,当时清军并不擅长热带雨林作战,清军以北方人为主,主要是发挥骑兵优势,不但人适应不了热带雨林气候,骑兵也施展不开。

在战法上,缅军主要采取诱敌深入,然后再进行坚壁清野,颇有点游击作战的风格,就在热带雨林中跟清军绕圈圈,也不跟你决战,非战斗减员特别厉害。

当然,还有一个重要的因素,就是清军的枪不如缅军的先进,当时清军用的还是康熙和雍正年间的火绳枪,乾隆年间造的火器,不断没有进步,反而在工艺上有所缩水,给人的感觉是一茬不如一茬。

相比之下,缅军则大量采取了燧发枪。

热带雨林战场不比正常战场,由于潮湿的气候,严重影响了火绳枪的发射效率,清军因此吃了很大的亏。

清缅战争结束后,就有将领提出要研发燧发枪,但是乾隆并未给予重视。

之所以清军屡屡不能得手,主要原因不是清军不敌缅军,而是缅甸境内热带雨林环境特殊,清军主力大多北方人,无法适应这种气候,缅甸采取的是坚壁清野,以游击作战的风格,采取诱敌深入,骚扰作战,切断补给的方式。

使得清军在热带雨林的气候中,大规模爆发瘟疫,造成大规模非战斗减员,损兵折将。

主要原因就是,火绳枪的技术已经很成熟了,不用再投入巨大的研发精力,相比之下,燧发枪虽然在明末的时候就已经能够生产,却另要开辟生产线。

很多同学都认为清朝枪械落后,完全是因为不注重火器的结果,其实并不是这样的,整个清朝时期的官兵持枪比例一直再提升,但是却都是老式枪械。

主要原因是,清朝统治者并不认为枪械是决定战争胜负的关键性火器,只有火炮才是致胜的最终利器。

清军正是依靠红衣大炮入关,在入关之后制造了大量的火炮。

在枪械的发展理念上,也是采取重型化的方向,比如清朝最为奇葩的枪械“抬枪”,说是枪,其实就相当于一个小炮了。

乾隆为什么不引进燧发枪,而是一直用火绳枪?

乾隆与满清通古斯的殖民统治者一样,内心惧怕汉族的崛起。伪满侵略者集团原本就是祸害中华的垃圾种,签订数以千计的卖国条约,当万国洋奴七十年!伪满自开始就是罪恶与血腥残暴的代名词。五次入侵山东河北烧杀抢掠奸淫掳掠,处处屠城圈地逃人法一百三十多年的文字狱,屠蜀嫁祸于张献忠。禁海迁界,搞得沿海民不聊生!你指望伪满殖民统治者能够看到中华强盛??

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。