辛弃疾为什么得不到南宋朝廷重用?

辛弃疾(1140年~1207年)字幼安,号稼轩,山东济南府历城人,是南宋时期重要的抗战派、诗人和将领。

宋绍兴三十一年(1161年)金国南侵,辛弃疾趁机聚拢数千人参加由耿京领导的起义部队,受命南下联络南宋政府,回归后得知耿京被叛将杀害,仅带领几十人杀入敌营,擒拿叛将交给南宋政府,由此得到宋高宗赏识,提拔重用。

辛弃疾一力主张北伐抗金收复失地,都被主和投降派弃之不用,并将其派到地方任职。朝廷上下畏惧金国实力,一味打压主战派,辛弃疾始终坚守自己的志愿。

开禧三年(1207年),一生力主抗金,郁郁不得志的辛弃疾积劳成疾不幸病逝。临死前仍旧高呼‘北伐杀贼,北伐杀贼’。

辛弃疾为什么得不到南宋朝廷重用?

身世是个拖累,因为是汉人出生在金国,本来是武将是大将军的料,偏偏不受待见,又成了大诗人!满怀爱国志空有热血情,抛头颅洒热血也让朝廷变为一江春水向东流!辛弃疾致死也想光复社稷,只是一厢情愿因为皇帝不信任,当然只使精忠报国的满江红岳飞又怎么样?还不是小人当道赐死在自己人身上,出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。奇葩的宋朝作死的皇帝,要不沉迷花鸟虫草要不猜疑之心,连自己也高处不胜寒,还起舞弄清影,何似在人间是地狱!能把辛弃疾写进历史的长河,能让后人熟读破阵子足矣!

辛弃疾为什么得不到南宋朝廷重用?

绍兴三十一年(公元1161年)金主完颜亮大举南侵,山东农民起义领袖耿京起来抗金,辛弃疾率领二千人去投奔。次年奉表南归,宋高宗派他任江阴签判,后又做湖北,湖南,江西,福建,浙东安抚使。一生坚持主张收复中原,由于受到统治阶级的嫉忌,曾被迫退休二㳄,先后在江西上饶,铅山两地过了二十年的闲居生活。宋宁宗嘉泰三年(公元1203年)起用他知绍兴府兼浙东安抚使,后又改为知镇江府,但他-心想恢复中原的愿望仍不能实现,最后又被弹劾回到铅山,忧愤而死。他的作品有六百多首他的词不受音律限制,题材广泛,风格多样,而以毫放为主,与苏轼接近被称为(苏辛)。

辛弃疾为什么得不到南宋朝廷重用?

我是萨沙,我来回答。

原因并不复杂。

第一,辛弃疾不是嫡系。

在南宋的官场,是非常讲究按资排辈,党派之争的。

任何一个官员想要能够有顺利的仕途,必须选择某一派投靠。

如果选错了派别,对不起,你就等着倒霉吧。一个党派垮台,往往导致所有党羽都要连带倒霉。

当然,一损俱损,一荣也会俱荣。

但辛弃疾身份特殊,他是北方金国控制地区的起义领袖,后率部投靠南宋。

这玩意导致辛弃疾不属于任何派系,想要发展很好几乎不可能的。

今天也是一样。

第二,辛弃疾主张北伐。

辛弃疾根本主张是北伐,反对南宋的称臣自保政策。

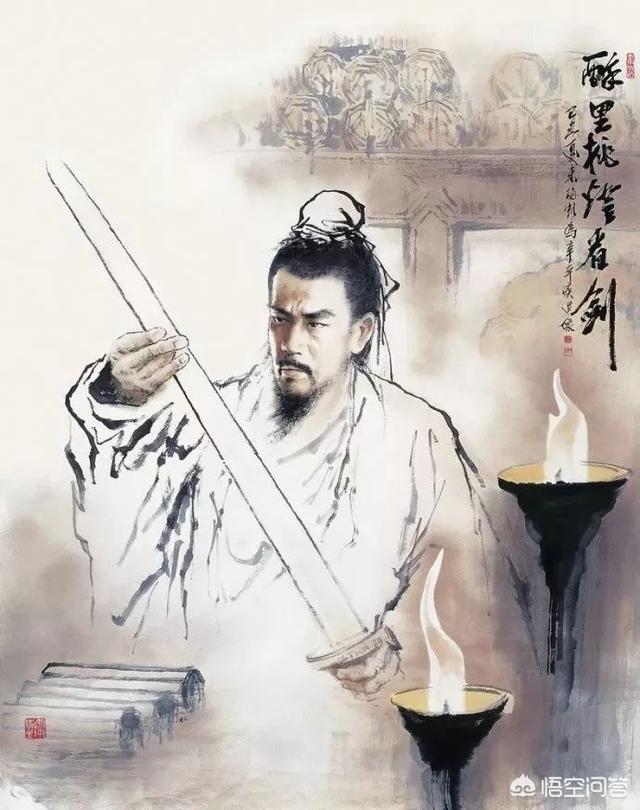

这就是“了却君王天下事,赢得生前身后名”(《破阵子·醉里挑灯看剑》)

既然反对朝廷根本政治主张,也就不是自己人,试问如何还能重用他。

谁重用他,岂不是同大宋皇帝对着干,找死吗?

第三,辛弃疾性格强硬,根本不适合做官。

辛弃疾一生没有担任过什么重要职务,然而却被弹劾高达7次之多。

以辛弃疾官职的低下,原则上绝对不可能被弹劾这么多次。

而且,弹劾的罪名还非常严重:“奸贪凶暴”、“残酷贪饕”、“凭陵上司”、“敢为贪酷”、“惟嗜杀戮”、“淫刑聚敛”、“用钱如泥沙,杀人如草芥”。

如果这些罪行成立,辛弃疾早就应该被杀了。

这说明,绝大部分弹劾都是胡说。

然而,这种胡说却能重复7次,说明辛弃疾的性格不适合当官,到处树敌,政敌非常多,都想把他除掉。

其实一句话就可以点评:一个腐败软弱的政府,是容不下一个英雄豪杰的。

辛弃疾为什么得不到南宋朝廷重用?

首先,祝大家新年快乐。

辛弃疾之才略,完全是虞允文一类的安邦定国之才。可是英雄无用武之地,他未能得到南宋的重用,壮志难酬。这是为什么呢?

其一,南宋帝国与金国达成和议,辛弃疾没有机会在战场上大展身手;辛弃疾是山东历城人,他出生时,北方已沦陷。他是在金人的统治下渡过人生的前二十年。21岁那年,金帝完颜亮以六十万兵力南犯,中原掀起反金起义高潮。辛弃疾毅然参加义军,并在义军首领耿京麾下当了掌书记。

在参加起义军期间,辛弃疾有过几次惊人之举。一次是追杀叛徒义端,义端本是一位起义军头目,也是辛弃疾的朋友,后来盗走耿京大印叛逃。辛弃疾亲自追杀义端,斩其头而归。第二次更是震惊世界。耿京被叛徒张安国杀害后,辛弃疾带着五十人,勇闯金营,以迅雷不及掩耳之势生擒张安国,而后安全离开。谁曾想到,一个二十二岁的书生竟然有如此之胆略与勇气。辛弃疾将叛徒押到首都临安,张安国被朝廷下令斩首示众。

可以说,辛弃疾智勇双全,是不可多得的人才。然而,他回归南宋后,南宋与金国达成和议,志在收复中原的辛弃疾,就失去在战场上大显身手的机会。

其二,辛弃疾性格耿直、孤傲,爱憎分明,嫉恶如仇,容易得罪人。返回南宋后,辛弃疾写了一系列的文章,包括《九议》、《应问》、《美芹十论》等,呈献给朝廷。在这些文章中,他详细地阐述自己的战略主张,纵论宋金两国消长之势,技之长短,地之要害,处处可见其精辟之见解与深谋远虑。可惜的是,当时和议方定,不可能因为辛弃疾的几篇文章就改变政策,故而宋孝宗没采纳其意见。

虞允文当政时期,宋孝宗锐意进取,谋复中原。此时辛弃疾又上书论南北之势,持论劲直。作为沦陷区归来者,他对中原百姓“遗民泪尽胡尘里”有更多的感受,因而恢复之心,较他人为切,在抗战立场上,无妥协回旋之余地,故而难以迎合朝中多数大臣,自然被弃而不用。

其三,政治上的失意,造就文坛上的巨人虞允文去世后,恢复中原之梦愈行愈远,辛弃疾的理想也越来越难实现。悲愤而不得志的他,只得寄情于诗词,他写下大量爱国主义词章。

辛弃疾的词作雄奇峻丽,充满豪迈之气,贯穿满腔爱国之情。“道男儿到死心如铁,看试手,补天裂”,“了却君王天下事,赢得生前身后名”。在文学作品中,他也表现出自己的无奈与悲愤:“栏杆拍遍,无人会,登临意”,“却将万字平戎策,换得东家种树书”。以辛弃疾之才华,本来应该做出一番轰轰烈烈的事业,他胆识无双,慷慨有大略,但最终被埋没了。这是辛弃疾的悲剧,也是时代的悲剧。

辛弃疾为什么得不到南宋朝廷重用?

辛弃疾不被重用主要有两个原因,一是他的"归正人"身份,即从北方投奔来的身份,朝廷并不完全信任,第二个原因是南宋此时不想北伐了,一心想在江南扎根,不可能重用一个主战派。辛弃疾出生在金国统治下的山东,自古山东出好汉,辛弃疾不但诗辞写得杠杠的,个人武力也是能在万军之中取敌人首级的。金国皇帝完彦亮领兵伐宋时,国内发生动乱。辛弃疾拉起一支两千多人的队伍投到耿京领导的太行山义军帐下。耿京被叛徒张安国害死后,辛弃疾率一只五十多人的骑兵直闯元军大营,在万军之中杀死叛徒张安国,然后千里行军渡江投降南宋。自古英雄出少年,这时辛弃疾才25岁,被任命为相当于地方军区司令员秘书的官职己经不低了。后来,辛弃疾还当了一些地方官职,这主要由于他“归正人”敏感身份,不能取得完权信任。另外一个原因是南宋国策影响的,此时南方己安定,南宋不想北伐收复故土了,一心想把南方治理好。辛弃疾是主战派几次上书北伐遭到主和派拒绝。最后还把辛弃疾辞了官。辛弃疾每天只能吟诗作赋打发日子,在诗辞方面有着很大的成就。“何处望神州,满眼风光北固楼,千古兴亡多少事,悠悠,不尽长江滚滚流。"岁月是一把杀猪刀,岁月催人老。辛弃疾也只能慨叹:"沙场秋点兵,可怜白发生。南宋开禧年间国家战略发生调整,准备北伐。辛弃疾才重新起用。这时他已67岁高龄,重病在身不久病逝,出师未捷身先死,壮志未筹憾此生。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。