古代弓箭涂毒就能致命,为何现代子弹不大范围涂毒?

我是萨沙,我来回答。

因为没有这个必要,原因如下:

第一,会失效的。

子弹才发射期间,装药会被点燃,推动弹头飞出。

当时枪膛的温度非常高,枪膛表面的温度可达到700℃到1000℃之间。即便子弹壳落到裸露的皮肤上,也会导致皮肤烫伤。

如此高温下,弹头上涂得化学毒药,很容易就失效了。

涂了也是白涂。

第二,射手不安全。

众所周知,子弹必须由射手一发发的装填到弹匣或者弹仓内。

如果弹头有毒,射手只能带着手套装填,以免触碰。

这种在平时当然没啥问题,如果激烈战斗中,战士还有闲情雅致带手套操作?

第三,效果不明显。

1978年,保加利亚发生暗杀时间。

保加利亚政客Vladimir Kostov被人刺杀中弹。

医生惊讶的发现,子弹弹头是特质的,弹丸表面的密封层在射入人体后会融化,弹头内部的蓖麻毒素就会渗透进入血液,导致死亡。

然而,这枚射入体内的弹头射入角度不好,密封层融化的不够。

仅有极少量蓖麻毒素进入Kostov的血液,他只是发烧了而已。

要知道,这种特质子弹的造价高昂,对于保存还有很多要求,大面积装备根本不可能。

而即便是特制子弹,也会出现上面的情况。

使用毒药子弹,还不如使用达姆弹。达姆弹的效果,比毒药子弹要强大太多,造价还更低廉。

古代弓箭涂毒就能致命,为何现代子弹不大范围涂毒?

因为不划算,效果也不理想啊~

首先先来看看子弹。以9mm帕弹举例子~

首先假如说要淬毒,那么9mm子弹弹头也才花生米大小,可以淬上多少毒呢?其次,子弹为了打得准,弹头表面肯定会做的十分光滑来减小风阻和达到更好的同轴度。

弹头表面光溜溜和我高中教导主任脑袋一样,照的出人影,想要涂点毒上去应该很难吧?而且要考虑压弹吧~ 压完弹的首上应该沾毒了吧~ 然后你吃饭时候不小心,,,

我们再来看看毒剂,一般毒性最强烈的东西应该是氰化物,或者塔崩等的含磷的神经毒素(简单理解为甲胺磷加强版)。而一些生物毒素我就不说了,这种蛋白质组成的玩意遇高温就变质了

即使涂抹在弹头上,这些化合物见光见湿气也很容易水解失效。

即使毒剂还有少量残留。而子弹在激发时火药燃气推动弹头出膛的过程中,炙热的火药燃气对弹头的烧蚀以及弹头和膛线的挤压早就使得氰化物气化分解,而含磷毒素也受热变质了。而气化毒剂貌似先糊到射手的脸吧~

(我想起了早期7.62*54R机枪弹制造技术不过关,底火药含有雷汞,机枪手射多了7.62*54R弹容易被熏得汞中毒)

那子弹就一点儿都没毒了吗?倒也不是哦!而受过枪伤(特别是软尖弹)的人体内往往有铅芯碎片残留

如果没有处理干净伤口,慢性铅中毒也是很难受的~

顺便...古代的弓箭涂毒其实被曲解了,绝大多数都是沾大粪啥的...毕竟那会没有抗生素啥的,中箭感染后就看你自个体格扛不扛的过去了,施瓦星格,存 鹿晗,卒

古代弓箭涂毒就能致命,为何现代子弹不大范围涂毒?

Bow.and.arrow〔弓箭〕是冷兵器时代晚期出现的单兵攻击型武器。弓箭手-是冷兵器时代的一个“兵种”。随着“热火兵器”时代的到来、弓箭和弓箭手退出了历史舞台,现在,弓箭成为了人们娱乐和体育运动比赛项目。

一些特种部队还有装备。(古代弓箭的多种箭头)

那么?古代为什么要给箭头涂摸毒药💊?

答案:目的只有一个、那就是提高杀伤力,古代(包括今天)弓箭性能和有效射程有限(200米是极限)、近距离“接触”穿透力很强、但是,如果不是射中人体要害部位、是无法杀伤敌有生力量、所以,为了提高杀伤力给箭头涂上“剧毒”……涂摸了“毒药”的箭头只要射入人体任何部位都是致命的杀伤效果……火药的发明、热火兵器时代来临、枪弹🔫的杀伤力比弓箭提高N倍。

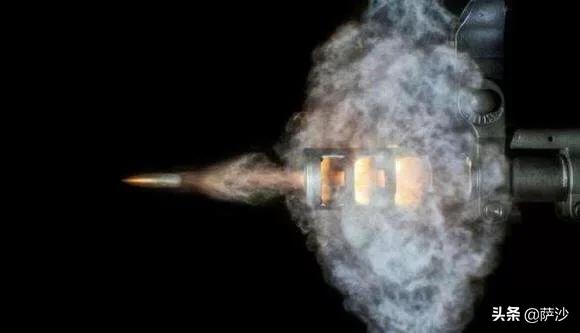

(子弹飞行速度和姿态)(普通的手枪弹击中目标的效果) (更恐怖的枪弹击中人体后产生的“空腔”效应才是致命杀伤力)这样一枚大口径枪弹足够“一枪毙命”(各型号枪弹)(这些枪弹涂摸了不同的颜色只是表示不同用途不是“毒药”)

子弹的发射后速度和穿透力是“热火”兵器的最大杀伤力,任何一型枪械🔫和枪弹在有效射程内足够将目标置于死地、非死即伤恐怕伤害更痛苦不堪(致残率)。

甚至于为了打击不同目标,还有各种“异型”枪弹杀伤效果更恐怖。

所以,现代枪弹涂摸“毒药”多此一举。

古代弓箭涂毒就能致命,为何现代子弹不大范围涂毒?

关于弓箭涂毒这个,在古代战争中的应用还真不多,更多的是用在狩猎方面和刺客暗杀,而古代战争中,箭头更得还是靠自身的结构进行杀伤。比如说倒刺、三棱四棱、铲型。

而子弹不涂毒的原因是多方面的。一方面是子弹本身的杀伤力就已经足够了,并不需要毒液来进行杀伤。另一方面,子弹出膛超过800℃的高温,足以加速一些化学反应,使得很多毒药失效。

关于子弹的杀伤力,很多人受到大部分影视作品的影响,认为不过是在身上打一个小眼,但是事实上子弹的贯穿力是非常可怕的。打个比方,被人所熟知的AK-47,用的是7.62×33mm的中型号子弹。这种子弹打在人身上,足以打出一个3-4公分直径的伤口,想想身上突然有了一个四厘米的洞,那得是多吗可怕的伤害。

之所以能打出这种伤害,因为子弹并不是简单的从身上贯穿过去而已,而是一方面借助高速旋转将人的皮肤拧团然后再以向前的告诉运动带走整块皮肤。另一方面子弹高度飞行所带动的气流对人体也是一个损伤。这个古人在前膛火炮的应用上就已经发现。

至于涂毒这个,有很多毒素属于有机酸或者有机碱,这和金属子弹在高温下随时有可能发生氧化还原反应,降低毒效不说,还有可能影响子弹的弹道,这样就得不偿失了。

不过在文艺复兴时期,子弹确实曾有过毒害效果,原因是那时候的子弹是铅铸造的,击伤人后可以造成重金属中毒,引起红肿发炎瘀血,最后致死。

古代弓箭涂毒就能致命,为何现代子弹不大范围涂毒?

谢谢邀请啊!

说起古代弓箭涂毒的事情,其实根本没有小说或影视里那么夸张。

弓箭涂毒主要应用于狩猎,战争大规模应用的效果一般,性价比不好。就算用于战争,也很具有地域性。

比如清代,清军在云贵地区与苗人爆发过战争,在当地官员给雍正皇帝的奏折中,苗人能够用“见血封喉”的“撒药”,从而高效地杀伤大清官兵。这药发作迅速,“毒弩射伤之人”死状凄惨,十分可怕。当时是这么说的,“闻此撒药系毒树之汁滴在石上凝结而成,其色微红,产于广西泗城土府,其树颇少,得之亦难。彼处蛮人暗暗买入苗地,其价如金,苗人以为至宝。”

这种药箭给雍正留下了深刻印象,以至于得到这种药箭配方后,还将这种毒箭配方送到了西北前线,让跟准噶尔人作战的清军来装备使用。

但是前线的清军却对这种毒箭不太感冒,表示“未及敷药分给”。

其实这事很好理解,这是一种生物毒素,临打仗前要临时涂抹,显然不靠谱,也容易增加操作者的危险、

跟清军作战的苗人其实也没把这种毒箭用在正面战场,“飞标,毒弩,……皆可俾素习精熟者间或用之,不可以齐大队,为堂堂阵也”

而是用在打埋伏和偷袭上,比如只做个机关伏弩,阴个人,这类有一定布置时间的战斗上。

至于为何现代子弹不大范围涂毒?

现代也是有带毒性的子弹,不过只是用在特种情况,比如暗杀、狙击一类。而且也是化学毒性,像以前那种生物毒性,高温的子弹肯定失去活性的。而要是大量应用化学毒性子弹,首先没必要,因为毒性增加的那点杀伤力,不如加点装药和口径。其次是昂贵,子弹一打仗就是几百万上亿的生产,每个都用毒,军费就要暴增了。最后是不安全,这种毒性子弹运输、储存还有使用时的危险比普通子弹大多了。

总得来说,使用毒箭和毒子弹在大规模战斗中意义不大。

古代弓箭涂毒就能致命,为何现代子弹不大范围涂毒?

现代子弹为啥不涂毒药,主要原因是没有必要,或者说是效果不强。

古代弓箭作为远距离攻击武器,经常用在狩猎或者战争中,一般弓箭的射程也就60-70米,秦弩强劲,有效射程不过150米左右,穿透战士皮甲或者指挥官的金属锁子甲后杀伤力会减弱很多,无法有效伤及内脏。

图释:金属锁子甲

这时为了提高弓箭的杀伤力,就在箭头上用毒,但古代的毒远没有影视作品中那样一碰即倒的功力,像鸩酒、鹤顶红之类的都是小说中的,现实中并没发现有毒,古代的毒药大多数还是取自中药,如夹竹桃、砒石、断肠草之类的,那时医学不发达,箭头蘸上毒药就能提高杀伤力。

现在子弹的穿透力远远高于弓箭,步枪击中胸部的致死率极高,完全没有必要上毒。

- 子弹发射后如果单纯的依靠弹壳里的火药的瞬间爆破力其实飞行的距离并不会太远,在枪管中刻有膛线,火药爆炸后产生的高温高压气体在枪管内会对弹头进行挤压,弹头被加速、加旋后射出,弹头上即使涂上毒药,在高温的环境下也会失去活性。

- 子弹从兵工厂生产出以后,经过层层调拨才到达基层士兵手中,毒品的有效期时间都不会太长,在这个过程中毒品可能早就失效了。

- 如果子弹在发射前由士兵自己上毒可操作性也不强,一是战场上时间不允许士兵先给弹头上毒然后发射,而即使毒药没有失效,在发射过程中挥发的毒性物质也容易使得士兵本身中毒。

- 国际法明确禁止用气球投爆炸物、禁止使用毒气、禁止使用开裂弹头,虽然没有明确禁止在弹头涂抹毒药,但是一旦被爆出来,也一定会被国际舆论谴责。

综上,现在没有必要在子弹头上毒,今天的科普就到这里了,更多科普欢迎关注本号!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。