所谓行者武松,是否因为当初的杀嫂,从而对人生有所怀疑?

有读者认为,施耐庵很偏心,《水浒传》中梁山好汉都有自己的绰号,唯独武松没有,因“行者”不能算绰号。其实,这是一种误读,“行者”就是武松的绰号。而且,这个绰号隐含了武松的来历,是施耐庵写武松杀嫂的蓝本灵感。

题主所问,似乎也有质疑“行者”的意思,武松做行者仿佛是一种彻悟,因为杀嫂怀疑人生而遁入了空门。其实,武松并没有怀疑人生,“行者”这个绰号中,本身就隐伏了杀人的“基因”。换句话说,武松杀嫂,正是因为武二爷是“行者”。

武松的蓝本故事施耐庵的《水浒传》在一定程度上,称得上是二次创作的作品,梁山好汉“三十六天罡”全部有原型人物。三十六天罡七十二地煞,梁山总共一百单八将,其中有三十八人来源于蓝本故事和蓝本人物。施耐庵所依据的蓝本主要有两个,一个是《大宋宣和遗事》,另一个是南宋龚开的《宋江三十六人画赞》。

三十六天罡的名单主要依据龚开的画赞,在创作《水浒传》时,去掉了“铁天王晁盖”,把孙立下放到地煞,从《大宋宣和遗事》中增补了公孙胜、林冲。地煞中,也拉进一人,就是在《宣和遗事》中出现在三十六人名单中的摸着天杜迁。

同时,三十六天罡中的人物故事,很多线索也被施耐庵揉进了《水浒传》。尤其是《宋江三十六人画赞》中的赞诗,几乎都可以视同梁山三十六天罡的“前世”。

关于武松,在《大宋宣和遗事》中,武二郎的绰号是“行者”。这个版本中的武松,排在花和尚鲁智深的后面,居二十八位,但没有任何故事。《宋江三十六人画赞》中,武松的绰号还是行者,也是排在花和尚之后,排名却提升到第十四位。

《水浒传》中,行者武松上应天伤星,位居鲁智深之后排名第十四,恰与《宋江三十六人画赞》一致。看来,施耐庵的三十六天罡,确实是以龚开的画赞为主要蓝本,《大宋宣和遗事》则是主要参考版本而已。那么,在龚开的画赞中,武松有没有故事呢?

龚开是宋末元初的画家,当时,梁山好汉的故事已经在坊间流传,这个时期一些人物便有了故事的雏形。所以,龚开在画像时,大概是依据当时的梁山好汉故事传说,或者是杂剧、话本,给三十六人配了一首四言四句赞诗。这些赞诗,可以说是梁山三十六人(包括孙立、晁盖)故事的高度浓缩,也是施耐庵创作《水浒传》三十六天罡的灵感线索。其中,武松的四句赞诗是:

汝优婆塞,五戒在身。酒色财气,更要杀人。

这首赞诗的第一句,便点明了武松“行者”这个绰号的来历。“优婆塞”指的是在家信佛、行佛事的男子,也就是“行者”的意思。看来,武松的原型故事并非是在十字坡被孙二娘打扮成行者的,此人一出江湖,就是一个货真价实的行者了。因而,以“行者”作为武松的绰号有什么不可以呢?又怎么能说是因为杀嫂之后怀疑人生而遁入空门的呢?

武松的“前世今生”“优婆塞”原本是一个梵文译词,因为难以准确以汉语名词来取代,便直用了音译,以表述在家修行的男子。北宋时期,为了控制佛门规模,防止青壮年劳动力以出家为由躲避农耕、徭役、兵役,便规定男子在一定年龄前不得出家为僧,必须先带发修行,又称“童行”。受过三皈五戒后,到一定年龄才可经过审查,颁发(或者买)度牒,获得出家人资格。

北宋历代君王对带发修行的年龄限制不太一样,最低是年满十岁,最高则是宋仁宗天圣八年(1030)时规定,年满二十岁的男子才能做“童行”。被孙二娘杀掉的神秘头陀是有度牒的,说明他已经具备了出家人的资格,但却是一个游方苦行僧。武松时年二十五岁,也超过了“童行”的年龄,完全具备了做苦头陀的资格。

龚开的赞诗便是《水浒传》武松的“前世”,未出江湖前,武松就受了五戒,做了行者。后面两句,则是武松故事的高度概括,此人虽然做了“优婆塞”,但却是“酒色财气”样样不少,因为这四大爱好,便杀人犯事了。所以,《宋江三十六人画赞》与《大宋宣和遗事》对看,梁山上出现武松的名字,是因为杀了人才跑到梁山投奔了晁盖的。

施耐庵在《水浒传》中综合了两个蓝本故事,写了武松的“今生”,赋予了更为传奇的故事。然而,在武松杀嫂一节中,施耐庵又以隐伏的写法,与《宋江三十六人画赞》的浓缩故事暗合。这样的处理方式,既塑造了一个新的武松,属于施耐庵笔下的“天伤星”。又承接了坊间传奇,话本故事,使这个形象在更广泛的范围内被认可,被传颂。

因而,施耐庵的《水浒传》将武松在家修行的“前世”隐去,经过惹事、打虎、杀人一系列故事后,才假扮行者。即便如此,以“行者”为绰号也无不可,鲁智深也是半路出家,他的绰号也是莫名其妙就得了个“花和尚”。

鲁智深的绰号是因为背上有刺花的缘故,但从细节看,他脊背上的刺花应当是在渭州城做提辖的时候就有了。这个时候,施耐庵并没有叫他“花提辖”。原因大概与武松一样,这个人物也是有蓝本原型的,就是一个反叛的僧人。既然鲁智深可以因此得绰号,武松为什么不能呢?

在十字坡装扮行者,完全是为了逃避官府缉捕,武松根本就没有因为杀人太多而怀疑人生,与做行者也没有直接关联。即便是武松后来对人生前途感到迷茫甚至绝望,也是因为杀了张都监一门老小,与杀嫂关系也不是很大。这些事请,下文再说。

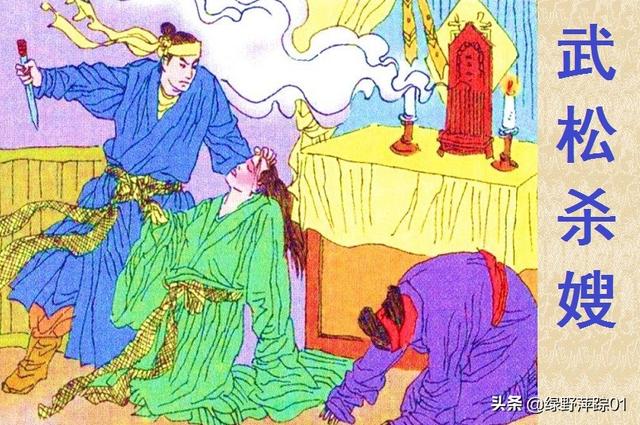

武松杀嫂与《宋江三十六人画赞》高度契合且看《水浒传》中,武松杀嫂时的细节描写:第二十五回“偷骨殖何九送丧,供人头武二设祭”中写到,武松经过缜密调查,侦破了哥哥武大被毒死案,于是,便到县衙告状。不料,阳谷县令收受了西门庆的贿赂,不理武松的诉状。没奈何,武二郎决定自行了断。武大断七前一天,武松叫上三两个士兵,藏了砚瓦笔墨,三五张纸在身边,又买了个猪首,一只鹅,一只鸡,一担酒,和些果品之类,安排在家里。

武松安排妥当,便嘱咐潘金莲请邻居过来,感谢四邻在武大郎这件事上的帮忙。潘金莲不敢违拗,第二天武大郎断七,武松家里就请到了五位高邻,王婆自然是再请之列,其他四位则分别是:

下邻开银铺的姚二郎姚文卿,开纸马铺的赵四郎赵仲铭,卖冷酒店的胡正卿,卖餶飿儿的张公。

金圣叹先生在这四位高邻的大名之后,分别批注:“财、色、酒、气”四个字,也就是说,这四位高邻所从事的职业和经营的买卖,便隐含了这四个字。开银铺的自不待言,做的就是直接与财有关的营生。开纸马铺的,五颜六色,代表了“色”。卖酒的胡正卿,当然代表了“酒”。卖餶飿儿怎么又代表“气”呢?原来,餶飿儿就是馄饨,煮馄饨的时候,便是有很多蒸汽的。

回看龚开的《宋江三十六人画赞》,武松赞诗的最后两句:“酒色财气,便要杀人”,施耐庵的武松杀嫂故事,是不是就是这两句话的翻版与扩写呢?

故事高度契合,但含义却截然不同。龚开的赞诗,把武松写成了一个不守三皈五戒的行者,完全就是一个十足坏蛋。酒色财气样样都喜好,这样的恶棍、地痞、流氓,杀人不足为奇。因为杀人,便上了梁山。

施耐庵则完全反转了龚开画像中的武松,把他做行者的事放到后面写,等于是否决了“优婆塞”的“前世”,更否决了武松是一个“酒色财气”的坏人。武二郎杀嫂,是当着“酒色财气”干下的正义之事。官府受贿,不管小民生死,武松虽然是替兄报仇,但却是主张正义。可以说,这个情节连同“酒色财气”一并平反,这些都是与老百姓生计相关的大事。因而,也隐喻了这些与武大郎一样,都是需要正义保护的底层求生的百姓。

武松杀嫂是一件行侠仗义的英雄好汉勾当,武松能因此怀疑人生吗?然而,因为杀嫂,引出了武松后面的故事,武松变成“行者”,却与杀嫂这件事情密切相关。

武松的确怀疑过人生且说武松在十字坡化妆成行者,按照张青的指引,怀揣推荐信,前往二龙山入伙。途中,经过孔明孔亮的孔家庄,与宋江不期而遇。

宋江、武松之间的兄弟感情极深,两人在孔家庄住了一段时间,便要各奔前程。宋江很是舍不得武松,便劝他一同去清风寨花荣那儿。武松却委婉谢绝了宋江的好意,说道:

哥哥怕不是好情分,带携兄弟投那里去住几时;只是武松做下的罪犯至重,遇赦不宥,因此发心,只是投二龙山落草避难。亦且我又做了头陀,难以和哥哥同往,路上被人设疑,倘或有些决撒了,须连累了哥哥。

从武松的话语中,略略感到一丝悲凉,完全没有了当初在柴进庄上以及打虎杀嫂时的豪劲。假若是当初的武松,宋江盛情相邀,武松也愿意追随,估计武二郎有可能一起去了清风寨。但是,武松自感此时的身份,已经不适合与宋江同行了。武松担心自己被官府缉捕,更担心因此连累宋江。武松的话非常实在,宋江与一个行者同行,也难免引起怀疑,不可避免的要遇到更为严格的盘查。武松此时也没有怀疑人生,而是出于义气和责任。

但是,接下来的话,就透露出武松怀疑人生了:

只是由兄弟投二龙山去了罢。天可怜见,异日不死,受了招安,那时却来寻访哥哥未迟。

这句话是接着上面的话讲下来的,因为杀人太多,得不到朝廷赦免,武松自知罪孽深重,难以自我救赎。不可救赎也无所谓,反正在二龙山也可安身立命,武松就具备了绿林侠义。但是,想到日后难以与宋江相见,便不觉悲从中来,开始怀疑此生能否活得下来。前途未卜,生死由命。武松只看到了一点希望,那就是希望上天垂怜,能够活到招安的那一天,再与宋江相见。

此时的武松,确实怀疑人生。但是,这也是经过了义夺快活林,醉打蒋门神,大闹飞云浦,血溅都监府的重大变迁之后,又遇到宋江时,才产生的思想巨变。对比杀嫂之后的表现,武松当时可谓是慷慨充军,十字坡遇孙二娘,孟州牢城不惧管营的黑手段,丝毫没有产生怀疑人生,活得依然潇洒豪迈。假扮行者时,也仅是为了逃避官府缉捕,能够顺利到达二龙山。

遇到宋江,是武松人生的一大转折,在第二次遭遇人生“十字坡”后,武松开始“思考人生”。到了二龙山,武松便不再如行走江湖时狂饮,也不再擅杀一人。除了曾头市之战,与鲁智深并肩攻打正东大寨,追杀副教师苏定这一仗,武松便没有再开杀戒。

攻打曾头市是梁山步军头领担任方面主将的少有战役,这一仗中,青面兽杨志负责攻打正北大寨,在追击苏定时,鲁智深、武松、杨志在正北大寨会师。这就意味着二龙山好汉将在此后的抗金战斗中,携手“保境安民”。

因而,“行者”武松就是武二郎的绰号,这个绰号并非因为怀疑人生而得。一则是施耐庵依据蓝本人物改写,二则写武松人生的重大转折。武二郎从一个快意恩仇的江湖豪侠,杀人不眨眼的魔头,转而成为梁山好汉,最终按照宋江“日后但是去边上,一刀一枪,博得个封妻荫子,久后青史上留一个好名”的嘱托,完成了英雄般传奇的人生。

所谓行者武松,是否因为当初的杀嫂,从而对人生有所怀疑?

感谢邀请,我思畅谈。

《水浒传》中,我思最喜欢的只有两个人物,一则鲁提辖,一则武都头;他们都活出了自己。

鲁提辖大喝一声,“洒家始投老种经略相公,做到关西五路廉访使,也不枉了叫做‘镇关西’!你是个狗一般的人,也叫做‘镇关西’!”

武都头大笔一挥,“杀人者,打虎武松也。”

如此一般,同样的真豪气!同样的真英雄!同样的真汉子!

至于“武松是否因当初的杀嫂,从而对人生有所怀疑?”我思持否定态度。武松,天神一般的人物,何须怀疑人生,他急侠好义、刚猛不屈,以至六合寺出家,善终于八十岁。书中武松被封“清忠祖师”,也能表面施耐庵老先生对武松人生态度自始至终的肯定。

武松是人间正义的化身,他恩怨分明、知恩图报、疾恶如仇、敢作敢当;他景阳冈打虎、手刃潘金莲、斗杀西门庆、醉打蒋门神、大闹飞云浦、血溅鸳鸯楼、夜走蜈蚣岭;件件俱是刚胆、勇猛、仗义、机智;这样的人,如何会去怀疑人生呢?

所谓行者武松,是否因为当初的杀嫂,从而对人生有所怀疑?

施耐庵在《水浒》中,创造武松这个人物,在性情世故上也是循序渐进的。

武松在家乡青河县,只是个小年轻,因对乡里恶人的不满,怒而打伤人外逃。他逃到小旋风柴进的庄上,初始柴进也是对他很好的,但武松不知天高地厚,不知收敛性情,动不动与庄上的庄客下人,就动拳头,弄得柴进对他也很不满,下看他,对他也不再优待,直到宋江到来,武松一直在庄上是个醉汉的存在。后来经过宋江的感化,武松明白了很多,他懂得了忍让,懂得了以理服人,懂得了王法规矩,这从以后在阳谷县的所作所为中就可看出。时逢皇帝大赦天下,他离开柴进庄上,与宋江分别后,要回家乡找哥哥。路过景阳岗,武松打虎,震动了阳谷县,也巧遇了在阳谷县卖吹饼的哥哥武大郎。县太爷很欣赏武松,就让他做了阳谷县都头,捕盗抓差办案,正是他的擅长,这给武松迎来了最为美好的人生。然而由于和大哥三寸钉武大郎的相认,武松平和的人生再起隐患。极丑极矮的武大郎,却找了个颇有些姿色的潘金莲,二人的不对称,让世俗人看在眼里,嫉恨于心里。潘金莲本人也不是个好鸟,水性杨花,如果不是这样,她也不会被嫁给武大郎。不平衡的心理,欲诱武松不得,又在邻居王干娘的不断挑拨下,潘金莲本就荡漾的春心,愈来愈不安分。偶然的机会,让潘金莲邂逅了色狼西门庆。二人在王干娘的媒介下,就干柴烈火、翻云覆雨起来,给武大郎戴了个不大不小的绿帽。后来武大郎知道后,捉奸不成反被踢成重伤,养病在家。西门庆为了与潘金莲做长久夫妻,在王干娘的出谋划策下,竟毒死了武大郎。这些事的发生,都在武松去京城出差时期,等武松回来,哥哥却是已不在人世。从小与哥哥相依为命,受哥哥抚养长大的武松,闻听噩耗,不亚于晴天霹雳。这时愤怒无比的武松,却与以往大打出手的性格不同,表现出了异常的冷静细心。他搜集了西门庆、王干娘和潘金莲毒死武大郎的确切证据,到县衙状告西门庆。无奈西门庆有钱有势,早已买通县令,县令以种种理由推辞武松。这时的武松恐怕已对官府的腐败有了真切的认识,但长兄如父,杀父之仇不共戴天,这样的不白之冤,武松怎能不伸不报?武松就以自己的方式,有理性地刀剜潘金莲,斗杀西门庆。在县城一众父老的保举下,而且西门庆已亡,知县才对武松重罪轻判,判了个冲军发配孟州了事。从这次为武大郎报仇这件事上,可以看出,武松知性了不少,既杀了仇人,又保护了自己,而且面对知县对西门庆的庇护,武松没有据理力争,而是用自己的方式,保仇雪恨,又让县令能接受并给自己以轻判减刑。武松成熟了,已不再是少不更事、动不动就与人比拳头的楞头青。也许从这次经历中,武松看到了男女虚伪的人性,看到了社会赤裸的金钱至上,也让他抱定了不近女色的好汉秉性。

后来武松发配孟州,经过一系列的牢城遇施恩,醉打蒋门神,结识张督监,大闹飞云浦,血溅鸳鸯楼,等等事件,让武松真正认识到了社会的黑暗,人性的险恶,好人真的难做。从孟州城的经历中,武松进一步认清了世界的丑恶不清静,对现实世界真的好无留恋,正是在这种情势下,施耐庵方不失时机地为武松披上了一套行者服装,让武松真正成为了上天派来为人间除暴安良的行者武松,才达到了天人合一的觉境。

所谓行者武松,是否因为当初的杀嫂,从而对人生有所怀疑?

武松做任何事情都是有理有据的,武松打虎是英雄行为,他可以受人民的遵重,武松杀嫂首先是他看远.看细.看透.看淡了人生,杀嫂之后,一件事将武松的人生一分为二,他再也没机会做良民了,.

所谓行者武松,是否因为当初的杀嫂,从而对人生有所怀疑?

问武松去!猜测不准!

谢谢邀请!

所谓行者武松,是否因为当初的杀嫂,从而对人生有所怀疑?

怀疑是肯定的,经过此事、让他看到人心叵测、人性的灭绝,在以后人生的道路上处人处事有所觉悟、谨慎;他的做法没有过错、古今之人亦是如此

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。