什么病不能喝蒲公英?

蒲公英作为一种常见的中药,具有药食同源的作用,许多人都将蒲公英作为一种养生保健食品,往往会用蒲公英泡茶当水喝。但是蒲公英毕竟作为一种中药,并不是适合任何人饮用,否则只会使身体越来越糟糕,下面我们就来说一说蒲公英这一味中药。

首先,我们先来了解一下蒲公英的作用蒲公英可以说是一种清热解毒的药物,被认为是天然的抗生素。在《中国药典》里面记载:蒲公英的性味苦、甘,寒,归肝经和胃经,功能主治清热解毒,利尿通淋。可用于治疗疔疮肿毒,目赤,咽痛,肺痈,肠痈,湿热黄疸,热淋涩痛等症。

因此,从上面的记载我们可以知道,蒲公英主要有以下几个功效:

●第一个功效:清热解毒

蒲公英可以清肝火去湿热,治疗湿热黄疸,对于热毒所致的肿痛、疔疮有较好的的效果,而且对于咽喉肿痛、小便热淋、扁桃体炎、各种伤口感染也具有较好的疗效。在临床上广泛应用于呼吸系统、消化系统、泌尿系统及妇科和外科的各种炎症治疗,而且药理研究表明,蒲公英对多种常见的致病菌具有较好的抑制作用和杀灭作用,比如金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、肺炎双球菌、脑膜炎球菌、变形杆菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌、卡他球菌等细菌,同时对真菌也具有一定的抑制作用,被称为天然的抗生素一点也不为过。

●第二个功效:利尿通淋

在《本草从新》里面记载蒲公英是“通淋妙品”,可以用来治疗热淋涩痛,这个往往是由于湿热引起的尿路结石与尿路感染所致,而且西医里面认为蒲公英具有利胆作用以及利尿的作用,不仅可以起到清热解毒的作用,同时也有利于排出体内结石,因此具有利尿通淋的作用。

蒲公英除了以上主要的两个功效之外,其实蒲公英还可以用来治疗慢性胃炎,胃、十二指肠溃疡等疾病,同样具有较好的功效。这个主要是因为蒲公英可以泻胃火,所为对于胃火引起的一些胃部疾病具有较好的疗效。

那么,哪些病或者哪些人不适合喝蒲公英呢?从上面蒲公英的功效介绍我们可以知道,蒲公英的作用是非常多的,也难怪现在许多人将蒲公英当做一种养生保健茶饮品。但是蒲公英是苦寒之物,经常服用的话,对身体并没有多大益处,尤其是如下几类人群,并不适宜饮用蒲公英:

①脾胃虚弱的人:蒲公英性味苦寒,本身就容易损伤脾胃,所以一些本身就脾胃虚弱的人是不适宜饮用蒲公英的。

②体质虚寒的人:这类人群也不适宜饮用蒲公英的话,这是因为蒲公英性味苦寒,过多饮用的话只会使体质更加虚寒,不仅容易出现腹泻的症状,而且还容易导致手脚冰凉等症状。

③过敏体质或者阳虚外寒的人:这类人群也不适宜服用蒲公英,否则只会使症状越来越严重。

总的来说,蒲公英作为一种中药,应该是有相应的症状时才好服用,如果没有症状就当作保健食品饮用,那么最后导致的结果可能就适得其反了,对身体反而无益。

作者寄语:很高兴为大家科普健康的相关知识,我是左撇子说医,每天用简单的语言为你科普专业的医学知识,码字不易,如果你喜欢我的文章,就帮我点个赞!如仍有疑问,可以评论区留言,欢迎大家关注、转发,谢谢大家支持!

什么病不能喝蒲公英?

蒲公英是一种草药,是药三分毒,蒲公英也是一样,没有一种药物可以包治百病,这能是对症才有效。对于现在非常流行的喝蒲公英茶来说,也并不是所有人都适合的。这要从蒲公英本身的性子来说起,下面我就给大家简单说说蒲公英。

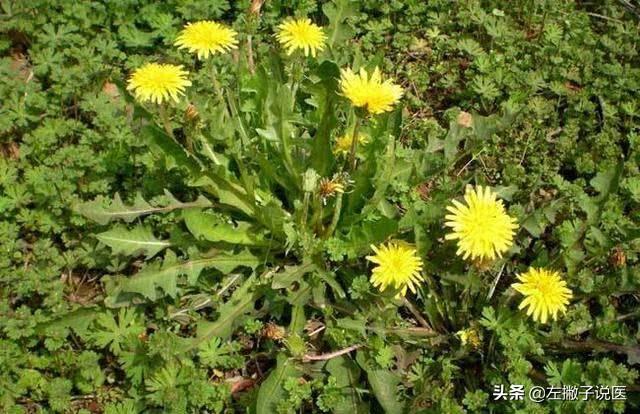

开花的蒲公英蒲公英都有哪些功效?1、清热解毒

蒲公英具有清热解毒、消肿散结的功效,在各种热毒疾病方面,都有很不错的效果,清肝热,对于治疗一些由于肝热引起的严重发红、肿痛、以及多种伤口感染、化脓的疾病的都有一定的疗效。

2、消肿散结

蒲公英具有去火、消炎的作用,对于女性朋友来说,蒲公英能够有效疏通郁结的肝气,可以起到防止乳腺疾病的作用。在《新修本草》中提到“主妇人乳痈肿”。在《本草备要》中也提到“专治痈肿、疔毒,亦为通淋妙品。”

蒲公英的种子3、利尿通淋

中医认为,蒲公英可以利尿通淋,对尿道起到冲刷的作用,蒲公英本身还有抗菌消炎的成分,所以对于尿道炎、尿路感染等都有很好的疗效。

哪些人不适合食用蒲公英呢?脾胃虚弱、阳虚外寒的人是不适合食用蒲公英的,还有就是对蒲公英过敏的人也是不能食用的。

蒲公英主要是针对热证有效果,如果体质虚寒再用蒲公英的话,就会让患者出现食欲减退、倦怠、疲乏、容易出虚汗、面色苍白无血色等。

蒲公英干草总结:蒲公英不是万能药,也不是人人都适合,所以要根据自身情况,如果不了解自己的情况,就不要轻易给自己下药方。尤其是有些人习惯饮用蒲公英茶,这个也需要注意,虽然说是当茶水喝,但是也跟自身的体质情况有关,如果是脾胃虚弱的人就不要再喝了。

什么病不能喝蒲公英?

欢迎阅读!请点击关注,分享合理用药,安全用药常识。

蒲公英属清热解毒类中药,性寒清泄,有清热解毒,清泄湿热,消散痈肿的作用。作为一种性寒的中药,它所对治的是湿热以及热毒壅盛之证,但对以下虚寒性疾病则不宜长期应用。

(一):脾胃虚寒的病人。脾胃虚寒又称中焦虚寒,主因是脾阳亏虚所致。主要表现症状为腹胀,消化不良,有时伴有胃部冷痛,遇热痛减,遇寒则重,腹泻,完谷不化等症状。此种病证,宜温阳健脾,不宜用性寒清泄药物。

(二):脾肾阳虚,大便泄泻的病人。这类病人本身脾肾阳虚,里寒较重,即使平常饮食,都不宜食用偏寒性食物,更何况是性寒又有缓泻的蒲公英。所以,不宜服用蒲公英。

(三):寒凝经痛的人群。寒凝经痛的体质大都偏虚寒,主因是气血不荣所致。此类病证喜温经通络散瘀,宜服用温经通络的药物,忌服寒性药物。蒲公英性寒清泄,寒凝经痛人的服用,会加重病情。

以上简答,如有不足,望评论补充。

谢谢阅读!

什么病不能喝蒲公英?

蒲公英是一种常见的多年生草本植物,在我国的多个省份都有生长,主要集中于低海拔地区。由于蒲公英开花时茎秆的顶端会长出一簇簇白色的绒毛(又叫冠毛),里面携带有蒲公英的种子,绒毛随风飞扬并到处播撒,能飞到很远的地方并长成新的一株蒲公英,繁殖力很强,也很有艺术的气息。

蒲公英还是一种重要的中药材。可以煎汤内服、捣汁外敷,具有清热解毒和利尿散结的作用,在古代众多中医典籍中都有记载和适用症状。目前,仍然是急性乳腺炎、急性结膜炎、淋巴结炎、疖肿以及上呼吸道感染、发热、扁桃体炎、支气管炎症、尿路感染等病的重要治疗药物。

不过,任何药物都不是万能的,也不可能适用于所有人。蒲公英由于味苦、甘,性寒,归入肝、胃经,因此对于阳虚外寒和脾胃虚弱的患者是不适合的,这些患者体内的寒邪较重,如果盲目使用可能使病情加重。

另外,任何药物都可能存在过敏人群,并引起过敏反应。对蒲公英过敏的人也是不能使用的。如果贸然使用可能导致恶心、呕吐和腹泻等消化道症状,有的患者可能发生全身皮肤的瘙痒和荨麻疹,严重者甚至可能导致寒战、面色苍白、肾功能改变和肾功能损伤。

什么病不能喝蒲公英?

蒲公英的营养价值非常的高,蒲公英属于菊科多年生草本植物,蒲公英不仅能够泡茶喝,也能作为药来使用。而且尤其是对于各种感染,有消毒的作用。尤其是对于上呼吸道感染,胃炎腮腺炎等等,也就是说有各种炎症的病人可以喝蒲公英。蒲公英虽然营养价值高,但是也要注意量。有一些病是不能喝蒲公英的,比如说一些脾胃虚弱的人,或者是胃不太好的人。因为蒲公英属于性寒。如果脾胃虚弱的人喝蒲公英会更严重。蒲公英主要是针对一些热症去火的人来说比较合适。

什么病不能喝蒲公英水

我们都知道蒲公英性寒,所以脾胃虚寒,气滞血瘀,气血不足,痛经的人,不适合饮用蒲公英水。

脾胃虚寒的人,本是身体就有寒气,一吃寒凉的食物就容易导致腹泻,所以这类人不能喝蒲公英水,不过也可以在蒲公英水中添加一些姜片,这样就可以解决单一蒲公英寒凉的问题了。

气滞血瘀的人,气血不足的人,身体本来血液循环就慢,寒凉会影响血液循环,导致问题加重。

(三):寒凝经痛的人群。寒凝经痛的体质大都偏虚寒,主因是气血不荣所致。此类病证喜温经通络散瘀,宜服用温经通络的药物,忌服寒性药物。蒲公英性寒清泄,寒凝经痛人的服用,会加重病情。

低血压、肠炎患者

低血压病人在饮食上需要多吃补血的食物,要补充盐分以及营养全面、均衡的食物,而蒲公英性苦寒,不利于血压升高,所以不建议食用;有慢性肠炎的患者容易腹泻,不管是吃蒲公英还是喝蒲公英都有可能增加慢性肠炎患者腹泻的发生。

什么病不能喝蒲公英?

蒲公英泡水喝是当下应季的养生方法,这主要源于蒲公英的作用,它是针对春季容易上火而诞生的天然降火药。春季生发,万物复苏,很多动物包括人都容易上火,而蒲公英去火的作用是非常强的,所以最合适不过这个季节喝了。

喜欢请帮忙点个关注,每天推送有意思有知识的文章给您!蒲公英最大的作用就是用来去火消炎蒲公英性寒凉,最对症的作用就是用来降火气。身边有很多人包括我自己春天都特别容易上火,吃一点蒲公英,或者用蒲公英根泡水喝,效果非常不错。

蒲公英的根部药效最大蒲公英全株都能入药,也都可以吃,但要说到药效最强的部位,还属根。生活中很多上了年纪的老人会挖多年生蒲公英的根,回家晒干或者炒干。老根比较粗大,颜色发黑,晒干了以后搓成粉直接泡水喝,效果是最好的。

什么病不能喝蒲公英水我们都知道蒲公英性寒,所以脾胃虚寒,气滞血瘀,气血不足,痛经的人,不适合饮用蒲公英水。

脾胃虚寒的人,本是身体就有寒气,一吃寒凉的食物就容易导致腹泻,所以这类人不能喝蒲公英水,不过也可以在蒲公英水中添加一些姜片,这样就可以解决单一蒲公英寒凉的问题了。

气滞血瘀的人,气血不足的人,身体本来血液循环就慢,寒凉会影响血液循环,导致问题加重。

痛经的人多是腹部受凉血液循环不畅所致,饮用过多的蒲公英水会加重痛经的情况,不过同红枣,枸杞,黄芪一同泡水情况就会好很多。

喜欢请关注我,每天推送有意思有知识的文章给您!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。