艰苦地区的部队生活到底有多艰苦?

用一句当今最时尚的网络术语吧:这世上没有最苦,只有更苦。有些艰苦不是你能想象的。

那么,艰苦地区的部队生活到底有多艰苦,请听我说。

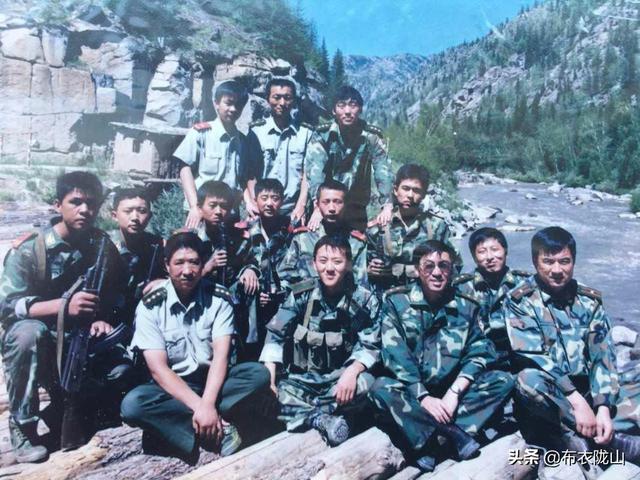

我在新疆边防服役二十余年,驻扎在最北疆,就是我国版图上鸡尾巴最高的那个点上。

我们入伍时,我所在的连队就驻扎在一条很大很深的山沟里,这是山下通往边境前沿的唯一通道,这里常年很少见到陌生人。经常是几十个干部战士就在一个院子里出出进进、生活、训练。所有的人都是熟悉的不能再熟悉了,真的是白天兵看兵,晚上数星星。

你不要说这里的星星还真亮,因为驻地在边境前沿,没有任何现工业污染,更没有现代文明进入,所以,这里的天白天永远是蓝蓝的天,而晚上,整个院子被一片漆黑所包围。当然,有风的时候,山沟里都是风呼呼叫的声音,没有风的时候,整个山沟静的一根针掉下来都能听到。

因为没有电,连队自己用柴油发电机发电,在晚饭前连队的柴油发电机响起来的时候,才觉与外界有了联系,因为这时候我们可以看电视了,就这样,我们还必须经常让站自卫哨的哨兵转动那个接收器,就是所谓的接收天线。这样,大家才能看到清晰的图像。

当晚上十一点就寝时就停止发电了,所以,我和战友们晚上在院子附近站哨时,的确有些害怕。看着周围黑漆漆的山峦,还有近处的野草丛,也怕出来一只狼、哈熊什么的。因为毕竟我们也十八、九岁啊,正是想象力丰富的时候。

但是,也有让我和战友们兴奋的事,就是每年开春时,山下的哈萨克族牧民赶着他们的羊、牛、骆驼等去边境前沿草场放牧时候,他们都要路过我们连队大门口,这时候,虽然语言不通,虽然不认识,但是,毕竟有了陌生的面孔,我们可以转着某天路过的哈萨克族牧民们傻看半天。

当然,有时候在众多牧民中间会突然发现一个漂亮的哈萨克族姑娘,那真的无异于天大的惊喜,于是大家悄悄传开了:来了一个漂亮的哈萨克族姑娘。但是,看到了又有什么意义呢?她与她的畜群只是路过我们的驻地,仅仅一会儿,她就随她的畜群走开了,我和战友们只能远远的看到她扬起鞭子的影子,慢慢地消失在远处的山洼里。

此时,或许会有人说,怎么不要一下漂亮的哈萨克族姑娘的联系方式呢?拜托,这里山大沟深不是你想象的,这里没有信号。要打电话,必须要选在一个天气晴朗的时候,爬到山顶上的某一个地方才可以捕捉到信号,才可以断断续续地和家人,和朋友说几句话。

有时候,几个战士或干部都来这里打手机,搞得和开会或吵架似的,要大喊大叫才达到听到对方的讲话。

夏天是很快的,一眨眼,秋天到了。在一个普通的不能再普通的深秋的早晨,山那边传来了牛、羊的叫声,于是我们寂寞了许久的连队院子又迎来了转场的哈萨克族牧民。这次,这些牧民要将他们的牲畜转往冬牧场。当然,也少不了我和战友人心心念念的那个漂亮的哈萨克族姑娘,但是,听牧民们讲,那个姑娘前几天已经下山去了。

牧民转场时间不久,就要下雪了。关于下雪,听老兵讲,这里每年大雪山封山时间长达六个月,而我们这个连队的第一代老领导就是带家属在这里生活的。听说有一年,领导的家属要生小孩了,但是,下山的路被厚厚的大雪封住,根本无法下山,于是老领导在这样的环境下失去了四个孩子。

当然,这都是上世纪七、八十年代的事,到了我们九十年代提干时,我们终于有了太阳能发电板,虽然有些笨重,但是一天产生的电能足够我们看电视了,后来,我们终于用上了卫星电话(或许是海事电话?)。每到过春节时,每个战士可以坐在营房里与家人清晰的通话五分钟。

再后来,我们营房周围终于有几户人家了,他们也是看中了这个地方可以开饭馆,开小商店等,于是我们终于有了邻居。

前年,闲暇之余,退役了十余年的我,又去了老连队,连队三层小楼拔地而起,院子里裁种了许多的树,当然还有花草,战士干部们进出连队精神愉悦,完全没有了我们守边防时的那种艰辛苦寒的面相。

艰苦地区的部队生活到底有多艰苦?

我哥在西藏呆了八年。讲几个他的故事吧。

2013年,我高三。刷题到半夜,看着旁边堆起来的复习资料,顿时感觉茫茫人生,好像荒野。拿起手机翻通讯录给我哥打了个电话。平常他是我的正能量天使,第一时间想到了他。

听了一阵我的抱怨,他说,你知道我昨天晚上干嘛去了吗?我好奇,他说,守尸体。

西藏那边的地理环境大家都知道,地形复杂,地势险要。那天一辆货车载了八个人,在上山的途中翻车了。车跌落山谷,车上的人无一生还。人民解放军光荣地承担了下山找尸体的任务,我哥就是其中之一。西藏那边有很多无人区,前不着村后不着店。他们把尸体从山下弄上来之后,已经天黑了。西藏有狼,为了防止尸体晚上被狼吃了,人民解放军又光荣地承担了看守尸体的任务。

十二月的西藏,荒郊野外,他们生了一堆火。对面是一闪闪的绿色,狼眼睛发出的光芒。而旁边是八具尸体。

我当时觉得,我没有资格抱怨。

他探亲假回家带我去游乐场。他神色淡定去蹦极,我扭捏着不敢。他说经历过那么多次生死一线间,写了好几封遗书,这个有保护的娱乐项目算什么。

2008年藏独的时候,他就在那里。每天提心吊胆到最后横竖一条命。他说按照要求,在出任务前写好遗书,虽说没有抱着必死的心态,但每次都有要当烈士的准备。他说每次安全回去撕遗书的那种感觉,捡了一条命,活着就侥幸。

他看到电影里夸张的枪战场面都会冷笑,他经历过的比这艰险,只是没有电影里那么有视觉冲击力。

有一次一个走私团伙贩卖一樽金佛,他们接到任务去拦截追捕。他说哪有电影里那么淡定,子弹打在你脚下的时候,脑子里都是空白,只是机械地在完成接下来要做的动作。死亡是多么严肃的课题,哪有人能够真正把生死置之度外。

中国的艰苦地区,社会也不太安定。艰苦地区的部队不仅要面临严峻的地理环境和资源匮乏,更重要的是要承担更多的责任,面对更险恶的社会环境。

自然的艰苦容易克服,人心叵测才是真正艰苦。

艰苦地区的部队生活到底有多艰苦?

九一年军校毕业,分配到黑龙江小兴安岭的基层连队,驻地靠近中俄边境,原始森林,不说工作,只讲生活。确实艰苦而单调。几件小事可窥斑见豹。一是九月底开始下雪,持续到第二年六月初,连队附近背阴处有冰常年不化,冬天能达到零下四十几度,室内温度十度以下。二是无雪期潮湿,我睡的床上从下至上垫着草垫、棉褥、电热毯、线毯,电热毯是室内有人时常开,就这样草垫上还长蘑菇。三是伙食,黄豆常备,换着花样吃;酱油用缸装,吃到底时捞出过老鼠;猪油也是用缸装,因做得多吃的时间长,后期呈粉红色,舀起来像熬糖一样可以拉丝;山上的活物基本上都可以入肚,类似松鼠、野兔、飞龙、狍子;深水井常出故障,化雪用也是常事。日常最受欢迎的是烟酒,绥化雷克玉泉白,雪封山时更是宝贵,断顿儿时抽过树叶、茶叶,树叶比茶叶好抽。先说这些,有时间再补。

这个问题勾起了自己那些平时不怎么想起的难忘的记忆。继续说些。

说些生活中的一些不便之处吧。驻地距最近的镇九十多公里,最近的伐木点(当然是已基本无木可伐)有二十五公里,下山到镇,里视天气及林区公路情况一般要两小时左右,长的就不定了。连里一老兵在营房建设整体推进时,为所在班制作防火沙箱,不小心被电刨刨掉了大拇指和食指的第一节,因驻地远离医疗机构,等送到哈尔滨治疗时已失去再植机会,留下了残疾,第二年就退伍了,非常优秀一名专业军士,业务很好,爱连如家,非常可惜。

加点让人快乐的事。因为位于原始森林,红松很多,入秋后就开始打松塔。排里一名班长打了八十多个松塔,一个个像绿色的菠萝一样,摆放在营房后的空地上晾晒,准备晾干后剥松子,晾了几天,他看到松塔越来越少,开始以为其他战友拿去吃了,但问了一下,都说没动过。他较起了真,在不值班的时候,他找了个地方藏起来观察,想找到到底是谁拿了松塔。藏好后不久,果然发现了偷拿者——两只黑松鼠,它们飞快地从林子里跑出来,一只抱一个,再飞快地往回跑。原来如此,案,破了。

续一件自己的糗事。林子里木材种类比较多,成材的有红松、椴树、樟松、柞树等。特别是椴树,材质软硬适中,很少有树结,是做菜板菜墩的好木材。深冬的一个休息日,两名老兵带我进林子去锯椴树,准备做菜板。在林子里找了一阵选中了一棵“椴树”,开锯,费了好大的劲锯了两块菜墩,锯的过程中这两位就说,这次特别费劲。扛回连里,有识货的其他老兵一看,就说,排长可以啊,能用柞木当菜墩,这也成了连里的笑话。我是分辨不出柞树与椴树,与我同去的两位在辨别树木上也是二把刀,傻傻地把柞树看成了椴树。

我好像答跑题了,答成苦中有乐了。😅

再说一说一位战友,这位也挺神的。四川兵,我们都叫他小黄,小黄是连里的炊事员,服役四年没探过亲休过假,每天的行动线路是宿舍、饭堂、猪舍,工作是做饭——喂人,煮猪食——喂猪,闲暇时抽抽烟,话不多,未说先笑,性情恬淡,饭做得不错,猪也喂得好,立了三等功,也入了党,服役期满就回了老家。之后再没听到他的消息,但想来应该过得不错。

怕老鼠的“万寿无疆”。一吉林龙井的朝鲜族士兵,因名字里有寿万两个字,所以大家戏称他为“万寿无疆”。他的专业是油机员兼冬季烧取暖锅炉,平时就与锅炉班长住在锅炉房,这个房间只有一扇门,窗户是靠近屋檀的长条形气窗,不大且下缘距地面很高。“万寿无疆”非常怕老鼠,可以说是恐惧,战友曾和他开玩笑把一只死老鼠丢在锅炉房的门口,他在屋内转来转去的就是不敢出门,最后是从气窗爬出来的。这是我们连的经典故事之一。“万寿无疆”是我到连队报到时在火车上认识的连里的第一个战友,他为什么从哈尔滨回去就有另外一个故事了。

油机员的“船鞋”。连队用电靠柴油发电机来提供,用的柴油靠油机员用手摇泵从油库的半地下油罐中泵到油桶里,然后再加注到油机。不论小心与否总有些柴油溅到鞋上,夏天穿军胶影响不大,冬季穿的大头鞋就不一样了,接触柴油时问稍长,大头鞋就变了,鞋面变硬收缩,鞋底变形,成了两头不沾地的“小船”,穿起来很不舒服。油机员因为鞋的形状也很好认。

艰苦地区的部队生活到底有多艰苦?

1981年的夏天,我从军校毕业,分配到了东南沿海一所背靠大山面朝大湖的海军医院,医院离市区有一小时的车程,医院依山傍水,座落在一个半山坡上,自然环境很优美。

刚分到医院的时候,对一切都充满好奇,很兴奋,觉得这个医院风景这么美丽,自然环境如此之好,我就像刘姥姥进了大观园一样,并没有因为交通闭塞,日常生活的不方便以及业余生活的匮乏而产生不适应。

其实医院就在旮旯头里面,周边都是村落,离最近的小镇,步行也需要一个小时,买东西很不方便,医院内部有一个军人的小卖部,里面的商品。无非是一些针线、杯子、热水瓶、毛巾、牙刷、牙膏、酱油和盐,是最基本基础的日用品,买菜得到附近一个小村庄的地摊集市上去买,这种地摊集市也就早上有,过了7:30以后就解散了,地摊集市上面买的蔬菜非常单一,猪肉、湖里捕上来的鱼,蔬菜都是农民自己种的,自己吃不了多出来的来卖掉一点。

我们的集体宿舍在医院最后面的两层小楼里,女生全部住在楼上,楼下是男生住的,公共厕所在宿舍小楼旁边的山坡上,上厕所得穿过大片茂盛的竹林,夏天很凉爽,但是夏天厕所里的蚊子和苍蝇差不多大,蚊子的腿很长,而且蚊子的腿是花的,小便还好,时间短,蚊子还来不及围攻上来就结束了,最痛苦的就是大便,你刚有点便意,一群群的蚊子唱着歌,跳着舞就围攻上来了,他们异常的凶猛,等到大便完了以后,屁股上面已经千苍百孔,最起码有十几个大包了。

这还不是最痛苦的,最痛苦的是春、夏天半夜里上厕所,碰上天气很闷热的夜晚,当穿过那片竹林子的时候,可以看到几条蛇,从你脚下嗖嗖的穿过去,有的时候眼睛还泛着绿光,嘴里吐着信子,所以我们女生半夜里要上厕所,都会叫上同寝室的同伴,一起带上棍子,先打打路两边的草丛,把蛇赶跑。

到半夜穿过那片厕所边上的竹林子的时候,有时候还能看到山坡坟墓边的“鬼火”,比我早分下来几年的同事提醒我,穿过竹林子的时候,不要抬头看周边的山坡,只要低着头走就行,一来防止踩到蛇被蛇咬伤,二来可以看不到不该看的东西。

现在很多人都觉得医院里的医生和护士的工作强度都很强,而且还要上夜班,特别是上夜班打乱了人正常的生物钟,觉得这样的工作太苦了,其实我觉得,对于年轻人来说,上夜班也没有大家想象当中那么辛苦,年轻的时候睡眠好,上大夜班的时候,我傍晚5:00就睡觉,睡到12:00接班,已经睡了7个小时,大夜班的治疗和护理量很少,我带上喜欢看的《读者》和小说,能安安静静的看上好几个小时,觉得上夜班还挺好的,所以关键还是看心态,身体累不算什么,心累那是真的累。

我记得那时候一个礼拜要上一个大夜班一个小夜班,小夜班到晚上12:30就下班了,对睡眠影响不大。大夜班对睡眠不好的人来说,确实比较辛苦,12:30就要接班,那么半夜12:00就要起床了,整个后半夜都要熬着,有的人为了不上夜班,想方设法的脱离临床。

对于我来说,不是怕上大夜班,最害怕的是上大夜班的时候,从集体宿舍到科室有一段长长的下跛路,下跛路的二边是密密的参天大树,不远处是一个太平间,每当太平间里有尸体停放的时候,整夜都有人在哭泣,这个时候整个医院都很安静,只有这凄惨的哭声在医院上空若有若无的在半空中飘荡着,听着特别的瘆人,感觉这上夜班的路是多么的漫长。

其实,运气不好的时候,自己班上也会经常遇到抢救病人无效,最后死亡的,在做完尸体护理以后,还得请卫生员和家属一起将病人送入太平间,那个时候,也没有一个人走在这黑漆漆的路上,听着太平间传来凄惨的哭声,让人害怕。

除了上班以外,下了班除了看书没有任何娱乐活动,男同事比较会玩,他们春天到周边的农田里捉青蛙,夏天他们到旁边的水库里游泳,秋天他们到旁边的湖里钓鱼,冬天他们一起烤着电炉将山上打来的野兔烤着吃。女生就想上街,来去除去路上坐车的时间,那怕能感受到半天的城市繁华,也是令人无限向往的。品尝一些在医院军人服务社里没有的糖果和点心,那是做梦都想的。于是,休息天的时候,一大早就到医院旁边的公交车站碰运气,无奈一天只有三、四班过路的公交车,一般情况下,公交车里的乘客太多了,连公交车的门都打不开,车子就从你眼前开走了,你带着一声深深的叹息,心里想着等到下班车是二小时以后了,即便是坐上了,在市区也只能转上二小时了,因为回来的末班车下午4点以后就没有了。

所以只得站在马路中间,拦路过的军车成了一道美丽的风景线,运气好的话,能拦着一辆吉普车,运气差一些,拦着一辆大卡车也不错,只要能拦到汽车,已经很知足了,心早已飞到城里,城里的一切对年轻人有着无限的吸引力。

直到工作一年以后,从初来乍到的兴奋劲,到慢慢开始观察周围的同事的生活,看到科室里面家庭有背景的同事。一个个调离了医院,调到上海或者杭州的部队医院去了,才慢慢地感觉到,因为医院偏僻,所以生活很艰苦,留不住人才,更留不住从大城市来当兵的人。

工作1.5年以后,到了转业的季节,很多有本事的同事,都想方设法要到专业的名额,就转业回到地方工作去了,特别是有孩子的医生护士,当小孩幼儿园毕业后,面临上小学的时候,更多的同事更是挖空心思,想尽一切办法,调离医院或者转业回地方。

医院自己办了家属幼儿园,一个幼儿园里也就三四十个小孩子,幼儿园的老师都是医院本院的家属,没有幼师资格证书,只负责小孩的日常生活和安全,对于幼儿园的师资配备,医院的医生护士还能理解,觉得幼儿园不正规不规范,对孩子今后的教育影响不大。但是到小孩要上小学的时候,医院里没有自已的学校,就得到边上的农村小学去上学,旁边的农村小学师资力量更差,都是村庄里面的民办教师担任主课老师,因为村庄小,没几个学生,所以只能是复式教育。这样的学校,这样的教学水平,让对教学很重视的医生护士难以接受,觉得自己生活艰苦条件差一点能够克服,但是要影响到下一代的教育,这让他们实在难以接受,想尽一切办法离开这里是唯一的选择。

这些都是结婚以后有子女的同事们考虑得最多的问题,对于像我这样刚刚分配下来的新人来说,我是体会不到他们那种焦虑感的,让我感觉最深的还是工作和平时日常生活的闭塞和不方便。

我的这些部队生活的经历与分配在其它更偏远的医院的同学相比,那真的已经不算什么了,因为分到福建的同学来信说,她们的医院交通偏僻还不算,还没有通电和通水,晚上提着马灯上夜班,水是自己打的井水,至于其它的基本生活更别提有多艰苦了,所以,我当初觉得我还是很庆幸的。

再和那些新疆和西藏地区的兵比一比,那更是相差十万八千里了,他们长年驻扎在高原,每年的大部分时间都在下雪,处于极寒、缺氧的状态下,对身体健康的危害非常大,他们在探亲前,要先到山下先休整几天,状态好一点,才能回家休探亲假。我毕竟在东南沿海,无论是自然环境还是气候条件,都是怡人的。所以,现在很多人都会觉得部队的待遇是不是太好了?和平年代为什么要给军人那么高的工资?很多人不理解,那时因为不知道军人平时的生活状态,没有体会过当万家灯火举家团聚的时候,军人在做什么?当天寒地冻,普通人正在老婆孩子热炕头安稳熟睡的时候,军人又在做什么?

如果知道了这些,或许就会觉得,不管是在战时还是平时,军人的待遇无论多高都是应该的。因为有些奉献,是不能用金钱去衡量,逝去的青春,失去的健康,最好的年华,都奉献给了军营。从90年代一直到2006年这期间,部队的工资待遇比地方的同学差远了,我们没有怨恨过、后悔过,想当初,我们是恢复高考制度以后,以最优异的高考成绩被部队院校提前录取的,无论是高考成绩、身体素质还是综合素质,都是那个时代的佼佼者,我们是怀着一颗报国的心理到部队的,无论什么时候,直到现在,没有后悔过当初自己的选择。如果人生能够再重来一次,我照样还是会选择穿上军装到部队院校学习,然后为部队的指战员服务。

艰苦地区的部队生活到底有多艰苦?

艰苦地区的部队生活是怎样的?

我是军嫂,和老公认识是别人介绍的,认识后,他在家呆了10多天就回部队了,没啥特别感觉,就是觉得当兵的挺实诚的,有点黑,那时他是少尉。后来就书信联系,他写的多,我回的少,有时出于礼貌回几行,那时电话还不方便。记得给他回信后,大概半年都没音信了。后来知道是部队换防地址和番号变了,他没收到。

长话短说,人不错,有点才气,老妈说,看面相他会当大官,哥哥说他会写东西,日后定能成器,我也老大不小了,将就着吧。结婚后去了部队,火车坐了三天,长途客车卧铺睡了一天一夜,小中巴坐了小半天,拖拉机坐了俩小时,中间晕车呕吐无数次,近乎虚脱,有多遥远,有多偏僻,大家按照路程和交通工具去想吧。所在驻地主要特点就是热,最高40度,还有就是蔬菜缺少,大车每周去县城买一次菜,一次吃一周。周围方圆几十公里听不到汽车喇叭叫,部队单位的车不算。环境锻炼人,好歹坚持过来了,好在老公努力向上,随着职务的提高,环境也就慢慢变好了。

现在的艰苦地区比以前条件好多了,基础设施不断完善,各种政策也不断向艰苦地区倾斜,薪资待遇也不断提高,给个位美女提个醒,在纷繁复杂的大环境下,找个兵哥哥是不错的选择,如果能当个军官太太,不香吗😊

艰苦地区的部队生活到底有多艰苦?

我当兵服役在青藏高原,海拔3000多米。

第一 ,部队驻地自然条件极为恶劣。1996年,我当兵服役在青海藏族一个牧区 ,属于典型的草原部队 ,海拔大概在3100m 。初入警营听到的第一句民谣就是,青海好青海好,青海的山上不长草,风吹石头跑,天上无飞鸟 ,姑娘不洗澡。民谣虽然有点夸张,但是听起来还是让人毛骨悚然 。

部队驻地是在草原的一个牧区 ,千里无人烟,四季缺色彩。一年一场风,从春刮到冬。是对部队驻地自然生活条件的现实写照 。

官兵们一年四季在那样的自然条件下执勤训练和工作 ,由于部队驻地海拔较高 ,官兵们长期缺氧,加上高原紫外线强,官兵们的脸和嘴唇都是青紫色的。有的官兵脸上掉皮,嘴唇爆裂是常有的事 。

第二 ,部队各方面条件比较艰苦 。我所在的连队就是一座砖瓦房 ,四周没有围墙 ,每个班都是一个大通铺 ,在严寒的冬季,每个班就靠一个火炉子取暖。

白天兵看兵,晚上数星星 。一年四季能见到的驻地群众少之又少 。

就是在那样极为恶劣的自然条件下,连队还建了一座蔬菜大棚 ,其目的就是在夏季希望官兵们在高海拔地区能够吃上新鲜的蔬菜 。

第三 ,在极为恶劣条件下执勤异常辛苦 。在那样的自然条件下,官兵最难熬的就是冬天,因为冬季夜晚的温度常在零下26℃左右 。

记得那会儿晚上上哨时自己穿了两个 皮大衣 ,肩上扛着枪不停的在营区里来回走动 。即便是这样 ,身体还是冷,不停的在发抖 。

为了保暖,我抗着抢在营区小步跑,直到身体热了,然后再走动走动 ,如此反复循环 。在漫漫长夜里,每一个上夜哨的战士都反反复复做着这样的动作 。几年下来,好多战士都得了关节炎 。

结束语:夜深人静的时候,回想起那时部队的艰苦生活 ,那时虽然生活很苦,但是我们很快乐 。艰苦的地方也是锻炼人的好地方 。

军旅行,一生情 ,无悔于自己的青春和军旅人生 。

欢迎关注点赞和转发@游走在笔尖上的舞者,就相关问题和观点进行探讨和交流,共享阳光,共担风雨。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。